面接では、必ずと言っていいほど自己PRについて質問されます。自分を堂々とアピールできる場だからこそ「どう伝えれば効果的なアピールになるんだろう」と不安に思っている人も多いでしょう。

自己PRで重要なのは、自分の強みが仕事でもきちんと発揮できるかどうかです。強みを活かした活躍イメージをうまく伝えられれば、大きな実績は必要ありません。

本記事では、面接官をうならせる自己PRの伝え方や差別化のためのコツなど、より好印象な自己PRの作り方を、例文をまじえて紹介していきます。

今後、面接を受ける人は、ぜひ本記事を参考に自己PRについて考えていきましょう。

.jpg)

キャリアアドバイザー 鈴木

新卒で大手金融機関に入社したが、成長のスピードの遅さと、年功序列に懸念を抱き転職を決意。 転職する際、スピードの速さと裁量が持てるという2軸で転職活動をし、シーマインドキャリアに入社。 入社後、キャリアアドバイザーとして年間1000人以上の学生の就活相談をし、実績No.1を獲得。

どこを見られている?企業が面接で自己PRを聞く3つの理由

ほとんどの面接で自己PRを聞かれるのは、企業にとっても「自己PR」が非常に重要な質問だからです。企業側も、自分たちの意図を的確にとらえた回答は非常に魅力的に感じます。

そこで「そもそも自己PRを作るときに何を意識しておけばいいの?」と感じている人は、まず企業が自己PRを聞く理由についてしっかり理解しておきましょう。

自己PRを書くためのとっかかりが見つからない人こそ、この章を読んで「何を書くべきか」の理解を深めてくださいね。

①就活生の性格や人柄を知りたいから

企業は能力の高い人を求めていると思うかもしれませんが、企業が学生に求めているのは「これから先一緒に働いていきたい人かどうか」です。そのため、人柄が企業にマッチするかは非常に重要視されます。

「能力が高ければ人間性とかは関係なしに採用されるんじゃ?」と考える人もいますが、能力がどれだけ高くても、人柄がミスマッチなら離職に繋がると考える会社が大半です。

逆に言えば、人柄や気質が合う人なら、実力は後からついてくると判断されて、好印象になる可能性が高いと言えますね。

自己PRを作るときは自分の人柄が伝わるように、エピソード部分に心境の変化や決断、意思表明などを織り交ぜましょう。

と言っても難しく考えず「このときに自分はこう感じてこう決断した」という形で、心の動きが分かる文章があれば問題ありませんよ。

②アピールする強みが自社でも活用できるか知りたいから

企業は、自己PRを聞くときに「強みを使って自社に貢献してもらいたい」と考えています。つまり、重要なのは自己PRの内容のすごさではなく、その企業で活用できる力を持っているかどうかです。

「企業はすごい強みを持っている人材が欲しいんだ」と思う人も多いでしょう。ですが実は、どれだけインパクトのある強みを持っていても、自社事業に活かせない場合は選考通過しにくいのです。

たとえば、営業力を強めたいと思っている企業に「データの分析力がある」という強みをアピールしてもあまり響きませんよね。

自己PRを作る際には、企業がどんな力を求めているかも重要視する必要があるのです。

③どのように課題を解決するか知りたいから

どんな仕事でも、日々課題やトラブルは発生していくものです。このときに人と協力して解決する人材が欲しいのか、一人で原因分析までできる人材が欲しいのかは、企業によってそれぞれですよね。

そこで、企業は自己PRを聞きながら、就活生がどのように課題を解決するか、挫折からどう立ち直るタイプなのかも合わせて見ています。

課題にぶつかったときの解決策の考え方や選び方を見ながら、自社の求めている人物像に合っているかどうかを確認しているわけですね。

これは、企業に所属している人材によっても変わってきます。トラブルが起きたときに原因を突き止め、対処法を考える人員がそろっている企業なら、上からの指示を的確に理解してすぐ対処に動ける人が欲しいはずです。

事前の企業分析だけでは把握しきれないこともあるため、逆質問で「現在はどんなポジションの人材を育てたいと思っていますか?」と聞くのもおすすめですよ。

まずは基本を押さえよう|面接で効果的な自己PRの伝え方解説

自己PRはESや履歴書で既に書いている人も多いですよね。基本的に、面接で答える自己PRはESに書いた内容と同じでかまいません。

しかし、より面接官に伝わりやすいよう、細かい部分をブラッシュアップしてから面接に臨む必要があります。面接で好印象を与えるためにも、ここで効果的な自己PRの構成を学んでおきましょう。

そもそも自己PRの作り方がよくわからない……と悩んでいる人は、以下の記事で詳しく自己PRの書き方を解説しています。例文も多く用意してあるため、気になる人は確認してくださいね。

①【はじめに】自分のPRポイントを簡潔に伝える

まずは自己PRの中心である、自分の強みを結論として伝えましょう。このときのポイントは「私の強みは〇〇です」と簡潔すぎる結論にしないことです。

面接官は多くの人の自己PRを聞いているため、もちろん「私の強みは〇〇です」という言い回しも聞きなれています。そこでひと工夫した結論を伝えられれば、一気に面接官の興味を引けるのです。

具体的には「私の強みは、本番でのトラブルを最小限に抑えるための計画性があるところです」のように「具体的にどんな強みか」を伝えましょう。

ひと口に「計画性」と言っても、「トラブルが起きないよう計画を立てた」のか「トラブルが起きてもすぐ対処できるよう計画を立てた」のかで、行動が大きく変わりますよね。

「私の強みは計画性です」だけでは、他の人の主張に埋もれてしまいますが、ほんの少し長めに説明を加えるだけで、オリジナリティの強い自己PRが出来上がりますよ。

②【最重要】根拠としてのエピソードを説明

結論を伝えた後は「エピソード部分」の説明に入りましょう。

結論部分だけでは「本当にその強みがあるのか」という根拠が伝わりにくくなります。そこで、強みが発揮されているエピソードを伝えて、自己PR全体に説得力を持たせる必要があるのです。

エピソードで重要なのは「何を考えてどう決断し、どんな行動をしたのか」です。自分の思考や決断のきっかけと共に、具体的にどう行動したのかをくわしく伝えましょう。

大きな結果を残したエピソードである必要は全くありません!企業は自己PRを通して就活生の考え方や人となりを知りたいので、むしろ過程を重要視するパターンが多いんです。

それでも、エピソードがない……と悩む人はいますよね。この記事の後半で強みやエピソードの見つけ方について説明しているため、そちらも確認してみてください。

③【締めくくり】入社後にどう活躍するかを伝えて締める

最後に、その強みを使って入社後にどう活躍できるかを伝えましょう。

先述した通り、企業側は「その強みを使って企業で活躍できるか」に期待しています。そのため、企業側がどんな事業を行なっていて、どんな社風かをとらえつつ、自分の強みをどこで発揮するつもりか考えましょう。

締めくくりのポイント

- 企業の事業・社風・理念などについて触れつつ一文で締める

- 無理に長く書こうとしなくてOK

- 基本的には長くても二文にまとめる

書き出しと締めくくりはどうしても迷いがちですよね。締め方に迷った人は、以下の記事も確認してみてください。締めくくりの例を多く紹介しています。

基本は分かっているのに自己PRが作れない!GPTツールを活用しよう

構成の基本がわかっても、いきなり自己PRなんて書けない……と思う人もいますよね。なんとなく作ってみたけど、明らかに何かが変で面倒になってしまう人もいるかもしれません。

構成がわかっただけでは自己PRを完璧に作るのも難しいですし「言い回しが分からないから型が欲しい」「テンプレはないの?」と考えるのも自然なこと。

そこで、カリクルのGPT活用ツールを使うのがおすすめです!自分が志望する業界・企業の情報を入力し、出てきた命令文をチャットGPTに入力するだけで、簡単に自己PRが作れますよ。

作った自己PRをそのまま使ってもいいですし、それをたたき台にしてさらにブラッシュアップしてもOK!どんな業界・企業でも使えるため、いつも自己PRに悩む人には特におすすめです。

気になる人は、下のボタンから特典をゲットしてくださいね。

採用までもう一押し!面接で自己PRを差別化するコツ

面接では力ある他の就活生に埋もれないよう、自己PRでも差別化が必要になります。

「差別化と言っても、ESで書いた内容を変えるのはダメなんじゃ?」と思った人も安心してください。内容は変えなくても、自己PRの差別化はできるんです。

ここでは、ちょっとした工夫で自己PRの質を上げるコツについて説明していきますね。

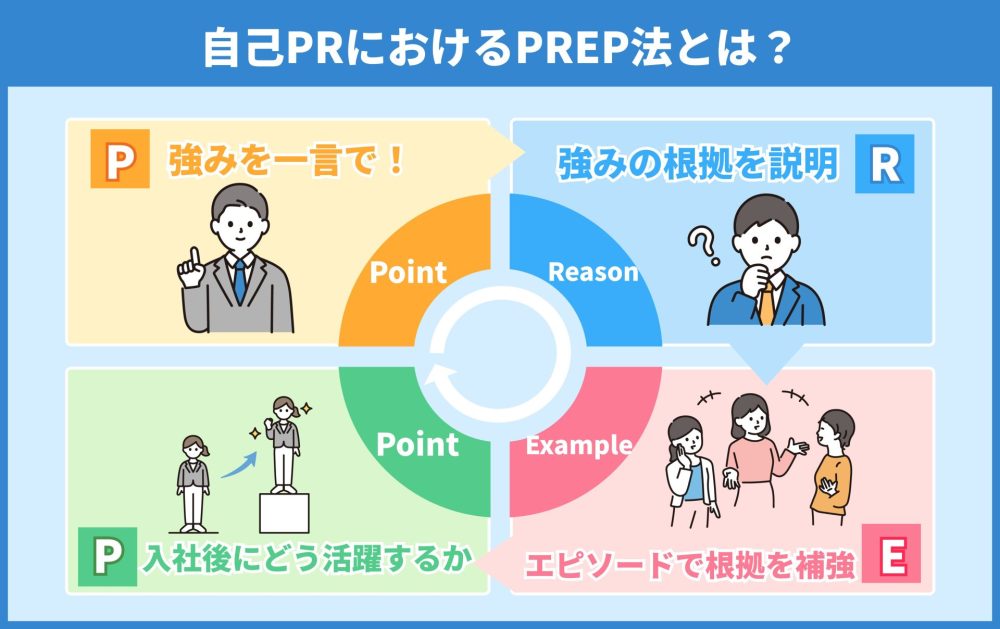

①最初はPREP法を意識しよう

自己PRを作る際はまず、人に伝わりやすい文章の基本であるPREP法を意識しましょう。

【自己PR編】PREP法の構造

- Point :結論・要点(自己PRにおける強み)

- Reason :理由(強みの根拠になる理由)

- Example:具体例(強みに説得力を持たせるエピソード)

- Point :結論・要点(入社後の活躍イメージを伝えつつもう一度強みを主張)

最初から質の高い自己PRを作ろうとして張り切りすぎると、逆に何を伝えたいのか分からない文章になることもあります。

慣れていない人は特に、PREP法を軸にしたシンプルな自己PRから始めるのがおすすめ。ESでPREP法をうまく使えていなかった人は、内容は変えずに構造だけ変えて、面接用の自己PRを作りましょう。

②強みをどう活用できるかを意識する

たとえば、単に「集中力があるのが強みです」とだけ伝えても、やや具体性に欠けますし、それがどう仕事に活用できるのか分かりませんよね。

企業側は就活生とのマッチ度の高さを見ているため、「強みの主張」だけではあまり興味を示しません。その強みを仕事でどう活用できるのかを意識しましょう。

仕事への活かし方がなくても意外と文章としては綺麗に見えるため、間違いに気づかずそのままアピールしてしまう人も多いです。

「自信があったのに落ちてしまった……」と言っていた就活生からよく話を聞いてみたら、強みをどうやって仕事に活かすか、という具体的な説明がすっぽり抜け落ちていた、なんてこともありました。

③ESの内容からずれないようにする

自己PRをブラッシュアップしているうちに、ESの内容からかけ離れたものになってしまわないように気をつけましょう。

面接官はESや履歴書の内容を確認しつつ面接を行なうので、ESと異なる内容の自己PRを聞くと「どちらかで嘘をついているのでは?」と思ってしまいます。

新たに軽めのエピソードを付け足すくらいなら問題ありませんが、エピソードが丸ごと変わるような変更はやめましょう。

大体同じだから大丈夫と思っても、気づけば重要な箇所が矛盾していることも。定期的にESを見返して、自己PRの軸がぶれないよう確認してくださいね。

④【レベルアップ!】エピソードに「課題」と「解決策」を入れる

より自己PRを差別化したい人は、エピソード部分に「どんな課題があって、それをどうやって解決したのか」を入れましょう。

強みの根拠はエピソード部分にあります。そのエピソード部分を補強することで、自然と強みに説得力が出るのです。

「課題からの解決」は「失敗・挫折経験からどう立ち直ったのか」「発生したトラブルに対してどのように対処したのか」と言い換えても良いでしょう。

企業が新卒採用をするときは、ほとんどが「ポテンシャル」採用です。企業に入った後にどれくらい成長してくれそうかを見極めて、期待値が高い人を採用しているわけですね。

そこで「課題解決力がある」と分かると、入社後の成長イメージに期待しやすくなるのです。仕事で壁にぶつからない人はいないため、そこで踏ん張れるかどうかが、成長期待感に繋がりますよ。

【強みポイント別】自己PRの例文10選

ここまで自己PRを効果的に伝えるポイントをさまざま伝えてきました。伝え方が分かったところで、実際に例文を見て、自己PRの構造を学んでいきましょう。

例文は強み別に紹介していくため、自分の使いたい強みを選んで参考にしてみてくださいね。

①協調性

協調性に関する自己PR例文

私の強みは、異なる意見をそれぞれ尊重し、対立関係を生まないようにするための協調性があることです。

私が大学時代に所属していた創作サークルでは、年一度のイベントのために全員がそれぞれ企画を持ち寄っていたのですが、皆こだわりが強く、自分の意見を少しも譲らなかったため話し合いが進まずにいました。

そこで私は、全員の企画をくわしく聞き、それぞれ「何に最もこだわりを持っているか」を見極めて、それらを損なわないための新たな企画を提案しました。何人か反発意見も出ましたが「コストの面で難しい」「時間が足りない」などの物理的な難しさを重ねて説明し、最終的には不満を最小限に抑えて企画を進められました。

御社の企画職では、一人ひとりが企画を持ち寄るのではなく、チームごとに1つの企画を作り上げて提案する形だと聞いております。そこでもこの協調性を発揮し、スムーズな企画提案に貢献していきたいです。

協調性をアピールするときは、自分がどの立ち位置にいて、チームの手助けをしたのかを説明しましょう。たとえば例文では「仲裁する立場になって、俯瞰の視点から全員の意見をまとめた」という内容になっています。

チームとしてのまとまりを損なわないために、どんな行動をしたのかも具体的に示せるといいですね。

協調性に関する例文をもっと見たい人は、以下の記事も参考にしてみてくださいね。例文だけでなく、自己PRに協調性を落としこむための方法も説明しています。

②リーダーシップ

リーダーシップを発揮した自己PR例文

私の強みは、課題にぶつかった際でも咄嗟に判断して人を取りまとめ、リーダーシップを発揮できることです。

大学時代に行なっていた飲食店のアルバイトで、たまたま店長が休みの日にゲリラ豪雨が重なり、店内が非常に混雑したことがありました。

対応が分からずに戸惑う同僚たちを見て、私は「指示を待っていても仕方がない」と考え、常に店の入り口付近に店員を1人配置してお客様を案内しつつ、積極的に同僚への声掛けを増やして、料理の取り違えやお客様の案内間違いなどがないよう工夫しました。

結果的に客足がピークになる時間を乗り切り、売り上げも通常日の1.5倍に増えました。同僚からも「こまめに指示をしてくれて助かった」とお礼を言われたのが印象的です。

御社でもこのリーダーシップを発揮し、困難にぶつかっても柔軟に乗り切れるようなチームを作っていきたいと考えております。

リーダーシップに関する自己PRを作るときは「自主性があるか」「問題解決能力があるか」も気をつけて見てみましょう。

企業が求める「リーダーシップのある人材」とは、自分から人を動かそうと働きかけ、結果もきちんと出せている人のことを指します。

推薦されてリーダーになった人などは、その後に自主性を示せる場面があったかを確認しましょう。かつ、その後に自分からどんどんリーダーを務めるようになったなど、再現性のある強みであることもアピールしたいですね。

自分のエピソードがきちんと評価されるリーダーシップなのか不安な人は、以下の記事も参考にしてみてください。

③計画性

計画性に関する自己PR例文

私の強みは、本番でのトラブルを最小限に抑えるための計画性があるところです。

私は大学時代に半年ほどイギリスに留学したのですが、初めての経験で不安が強かったため、事前に留学経験がある先輩や国際学部の友達に協力してもらい、トラブル対応マニュアルを作りました。

お金の扱いや治安の悪さへの対処はもちろん、日本と異なる気候に関する対処や、文化の違いによる人間関係のトラブルなど、合計50~60ほどのトラブルを想定したマニュアルを作り、PDFにして常にスマホで確認できるようにしました。

結果、マニュアルのおかげで大きな事件に巻き込まれることもなく、留学先で勉強に熱中できました。イギリスの教授からも「事前にそこまで自文化を調べてくれる子は少ない」と喜ばれました。

この経験を活かし、御社でも成果のための損失を最小限に抑えられるよう、努力したいと考えております。

計画性に関する自己PRでは「どんなことのために計画を立てたのか」を重視しましょう。

同じ計画でも「トラブルを起こさないための計画」と「トラブルが起きてもスムーズに処理するための計画」では全く方向性が違いますよね。

ただ「計画性がある」だけでは、企業側も「どんな計画性だろう」と思ってしまうため、エピソードに絡めてくわしく説明できるようにしましょう。

④巻き込み力

巻き込み力の自己PR例文

私の強みは、巻き込み力があることです。私は大学時代にダンスサークルに所属していたのですが、メンバー間でモチベーションの差が激しく、パフォーマンスの質にも差が出ている状態でした。

そこで私は振り付けを担当していた子と相談して、一曲の振りのどこかに、メンバーそれぞれが「主役」となる見せ場のシーンを作ってもらい、各々が目立つ場を作りました。

かつ、週3回の練習でそれらの振りに対して互いにアドバイスする時間を設けたところ、全員が徐々にモチベーションを取り戻し、次のイベントでは全員が全力でダンスを楽しむことができました。サークルの顧問からもパフォーマンスの質が段違いに良くなったと褒められたのです。

この経験を活かして、御社でもチーム内のモチベーションを陰で支えつつ、チーム全員で目標を達成できるようなチームを作っていきたいと考えています。

巻き込み力を自己PRとしてアピールする場合は、どのように巻き込んだかだけでなく、その際にどんなケアを工夫したかを意識して作ってくださいね。

たとえば「参加率の低いメンバーにずっと声をかけた結果、根負けして参加してくれた」という内容では、やや無理やり引っ張り込んだようなイメージになってしまうでしょう。

自分のエピソードできちんと巻き込み力をアピールできているか不安な人は、次の記事も参考にしてみてくださいね。

⑤臨機応変に対応できる

臨機応変な対処に関する自己PR例文

私には、突発的なトラブルにも臨機応変に対処できる強みがあります。以前、出版社でアルバイトをしていた際に大規模な装丁の仕様変更が起こり、社員の方々がそちらの対処に追われる事態が発生しました。

いつもはアルバイト業務を社員の方から口頭や手渡しで請け負っていたのですが、そんな余裕はないだろうと考え、社員の方が依頼しやすいようにデジタルカレンダーに業務内容を書いてもらうよう、一時的に業務フローの変更を提示しました。

結果的に社員さんの負担が減っただけでなく、アルバイト業務の依頼から完了までにかかる時間も20%ほどカットできたのです。以来、アルバイトの業務フローはカレンダー記入型に変更になりました。

御社ではビジネスモデルの関係上、業務フローの変更が多く、業務のスピード感が重要視されると伺っております。そんな環境で自分の臨機応変さを最大限に活かし、御社の利益に貢献していきたいです。

臨機応変さをアピールする際は、主体性を取りこぼさないように気をつけましょう。「〇〇さんに指示されてすぐに対応した」のように伝えると、1人のときは動けないのではと思われる可能性があります。

また、アルバイト先やサークル全体など、組織のために動けたことをアピールするのもおすすめ。組織のためとなると考慮することも多いため、視野の広さや責任感も強調できます。

⑥コミュニケーション能力

コミュニケーション能力の自己PR例文

私は大学時代に個人的に参加していた老人ホームのボランティアにより、相手の望みを引き出すためのコミュニケーション力を身につけました。

老人ホームの入居者の中には気難しいと言われている方が何人かいたのですが、その人たちにもなんとか楽しんでもらいたいと考え、笑顔で積極的に話しかけることを心がけていました。

最初は会話も弾まなかったのですが、彼らの好きなものをリサーチして話題に加え、一人ひとりに合わせたスピードで話し続けたところ「実は予定が把握できないと不安で黙ってしまう」などの悩みを打ち明けてもらえました。

それから職員さんと相談して、予定を大きく書いた紙を壁に貼り「このレクリエーションは何時まで」と声掛けをしたところ、その人たちも徐々に笑顔を増やしてくれるようになり、最終的に「おかげで毎日が楽しくなった」とお礼を言われました。

御社のようにキャリアや年齢層が幅広い企業で、このコミュニケーション力を武器に、事業をスムーズに進めていけるよう頑張っていきたいです。

コミュニケーション力は多くの企業が求める能力ですが、「相手から話題を引き出す力」や「自分から積極的に会話を進める力」など、具体的にどんな力が求められているのかは様々です。

そこで、自己PRの最初に、自分にはどんなコミュニケーション能力があるのかをきちんと示しましょう。その根拠をエピソードで示せれば完璧ですよ。

「私には〇〇なコミュニケーション能力があります」という言い方以外にも、そもそも「コミュニケーション能力」自体を言い換えてしまう方法もあります。

面接官は「コミュニケーション能力」という単語そのものを聞きなれている可能性があるので、差別化のために強み自体を言い換えてもOK。気になる人は以下の記事を参考にしてくださいね。

⑦集中力

集中力に関する自己PR例文

私の強みは、細部までしっかりとやり切るための集中力があることです。

私の所属していた社会学のゼミでは、100人以上にアンケートを取り、それをレポートにまとめる課題が1タームごとに出されていました。他の授業の課題やテストもある中で片手間にやるとかえってミスが増えると考え、週3回の空きコマと、平日寝る前の1時間を活用して、短期集中で仕分けと分析の作業を行いました。

集中力を高めるためにリラックスできる環境を整えつつ、時間を決めて集中することで、ダラダラと時間をかけずに一週間でレポートをまとめられたうえ、ミスもゼロに抑えられたのです。

教授からも「アンケートまとめの質が高い」と評価され、一年でレポートの評価もA⁻からSに上げることができました。

御社でもこの経験を活かして、高い集中力で社員の皆様をサポートする事務のエキスパートを目指していきたいと考えております。

集中力は、ただアピールするだけでは「仕事に集中するのは当たり前なのでは」と思われてしまいます。どのように集中したかを具体的な数値を使ってアピールしましょう。

たとえば、例文のように「1日に〇時間をこの作業に当てる計画を立てて、短期集中した」という形でもいいですし、逆に長期間の集中力を発揮した場合は、その期間を詳しく示すと良いですね。

自己PRで集中力を使うのは難しいのかな……と思った人も安心してください!集中力をどう自己PRに落とし込めば効果的なのか、次の記事で詳しく解説しています。

⑧継続力

継続力の自己PR例文

私の強みは、くじけがちな作業もコツコツと続けられる継続力です。

私は昔から海外で働きたいと考えていたため、大学入学を期に、在学中にTOEIC800点を目指し始めました。最初の成績は510点だったのですが、2年までに600点、3年までに700点、4年までに800点という段階的な目標を決めたのち、1日3時間ずつコツコツ勉強していきました。

しかし3年の時点で点数が620点までしか伸びておらず、これでは目標達成が難しいと感じたため、英会話サークルに所属して毎日英語を話す機会を作り、帰宅後も外国人が多く参加するSNSサービスを利用して、話す力と書く力の両方を向上させていきました。

結果、卒業直前にTOEIC800点を達成でき、初対面のネイティブにも驚かれるほど会話力が上がったと感じています。

御社では、海外とのタイアップ事業を始めたばかりだとお聞きしました。私の語学力とコツコツ続ける継続力を活かして、御社でも海外との提携事業に貢献していきたいです。

継続力は「〇〇をこの期間続けられた」というアピールだけでは少しインパクトが弱いため、どうしてそれを続けようとしたのか、どのような結果を出したのかも必ず一緒に示しましょう。

継続力は、大企業が学生に求めることの多い強みでもあります。

大企業では研修期間も長く、最初から裁量権を任されることも少ないため、コツコツと真面目に作業を続けられる人材はより重宝される傾向にありますね。

大企業を目指す人にはおすすめの「継続力」ですが、実際どのように自己PRを作るべきか迷う人は、以下の記事も参考にしてみてくださいね。

⑨粘り強さ

粘り強さの自己PR例文

私の強みは、困難にぶつかっても諦めず目標達成を目指す粘り強さがあるところです。私は学生時代に参加していた営業のインターンで、毎月「〇人以上のお客様に商品を売り込む」という目標を立てていました。

しかし最初は気恥ずかしさもあってなかなか目標が達成できず、焦りから「買ってくれればなんでもいい」という営業スタイルになってしまい、お客様からクレームを入れられてしまうこともしばしばでした。

非常につらかったですが、諦めたらこれからも逃げ続ける人生になると思い、一念発起しました。先輩から営業のときに気を付けていることを聞いたり、成績トップの人の対応を観察して、自分が苦手なたぐいの質問にどう対応しているのかを盗んだりしました。また、自分は話術ばかりを磨こうとしていたため、取り扱う商品に対してももう一度学びなおしました。

結果、3か月のインターンが終了するころには、同期のインターン生の中ではトップの成績を収められたのです。

入社後もこの粘り強さを活かして、御社の営業でもトップの成績を取り、事業に貢献していきたいと考えています。

粘り強さに関する自己PRでは、困難にぶつかった経験や挫折経験をエピソードにすると作りやすいですよ。

その場合は、上記の例文のように「挫折しかけても諦めなかった理由」を詳しく説明しましょう。強みだけでなく気質や人となりも伝えられるため、深掘り質問にも繋げやすくなります。

「粘り強さ」は言葉そのものが漠然としているため、どれくらい具体的に伝えられるかがカギ。以下の記事で詳しく説明しているため、気になる人は読んでみてくださいね。

⑩分析力

分析力の自己PR例文

私の強みは、問題解決のための分析力に優れているところです。

私は塾講師のアルバイトをしていたのですが、自分の担当するクラスの退塾率が高く、塾への満足度が低い生徒も多いという問題がありました。

そこで、塾の満足度が高い生徒にそれとなく何が楽しいかを聞いたところ「好きなペースで勉強ができる」「聞けば的確に教えてもらえる」という意見が多かったです。一見良いことのようですが、積極的に質問できない生徒へのフォローができていないのではと考えました。

今までは生徒に合わせた問題を配って解いてもらう形式だったのですが、私は生徒全員に「HELP!」と書いたPOPを配り、答えに迷ったらPOPを立ててもらいました。すると、消極的な子でもどんどん質問ができ、満足度も前の月に比べて60%アップしたのです。それまで毎月平均40%ほどだった退塾率も、3か月で10%まで減らせました。

市場のニーズに合わせて細かく事業を展開することで有名な御社でも、この分析力を活かして、事業成績アップに貢献していきたい所存です。

分析力をアピールする際は、与えられた情報から何をどう分析したのか、なるべく数字を入れて説明しましょう。

分析内容に数字を入れるのが難しい場合は、例文のように、最終的な結果の説明に数字を使うのも良いですよ。この自己PRでは、自分が何をどう考えて分析したのかを詳しく示してくださいね。

強みが見つからない人へ!自分に合った自己PRの探し方3選

面接で自己PRを効果的にアピールするためには、自分の強みを深く理解している必要があります。

しかし、なんとなく強みを選んだものの、あまりしっくり来ていない人もいるでしょう。そもそも自分の強みが見つからないまま面接当日を迎えてしまう……という人もいるかもしれません。

そこで、ここからは自分に合った強みを見つけるためにはどうしたらいいのか、適切な方法を3つ紹介していきます。

自分のアピールポイントが分からない人は、以下の記事も参考にしてみてくださいね。強みの例も一覧で紹介しています。

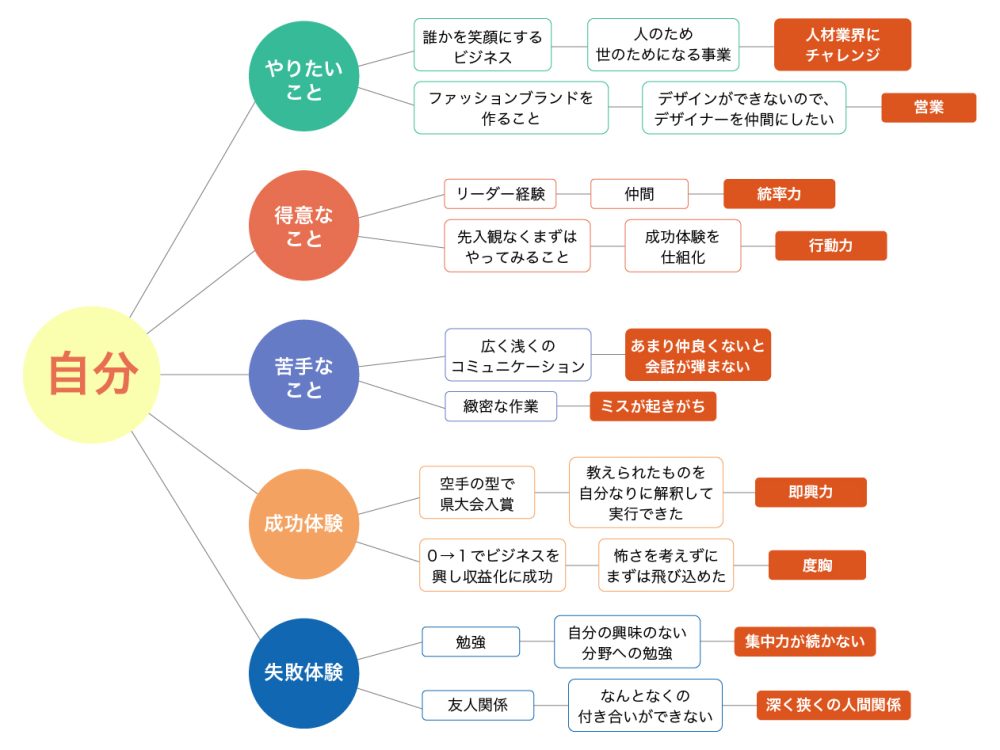

①マインドマップで強みを見つける

マインドマップとは、中心となる1つのテーマから連想できる言葉を次々に書き出すことで、自分の思考や感情を整理する記録方法です。

自分の強みを知りたい場合は、中心となる「自分」から派生して「好きなこと」「楽しかったこと」「頑張ったこと」などのキーワードを設定しましょう。

そこから自分の失敗体験や成功体験を書き出し、「なぜそれをしたのか?」「そのときどう感じたのか?」などをさらに深掘っていくと、自然と自分の強みが分かっていきますよ。

成功体験に関しては「自分が課題を解決した経験」ではなく「好きなことをやるための課題を乗り越えた経験」として考えると思いつきやすいです。

たとえば「憧れの大会に出場するために練習をやり切って出場権を手に入れた」などは成功体験の1つですし、自己PRのエピソードにもなりますよね。

マインドマップは他にも、就活の軸探しや企業選びの際にも使いやすくておすすめですよ。以下の記事で活用法を詳しく説明しているため、気になる人は見てみてください。

②友人や家族に「他己分析」をしてもらう

自分1人では強みが思いつかない人は、友人や家族に「他己分析」をしてもらいましょう。

他己分析とは

自分の性格や気質、強み弱みを、自分以外の人から客観的に評価してもらい、特徴を知ること

他己分析では、自分では知らなかった自分の強みや性格を、より正確に理解できます。自己分析は自分への主観的な見方が先に来てしまうことも多く、きちんと自分の良さを把握できる人は少ないのです。

より客観的で正確な他己分析をしてもらうために、複数人に同じ質問で他己分析をお願いしてみるのも良いでしょう。「私の強みは?」「印象に残っている出来事ってある?」など、事前に質問を作ってみてくださいね。

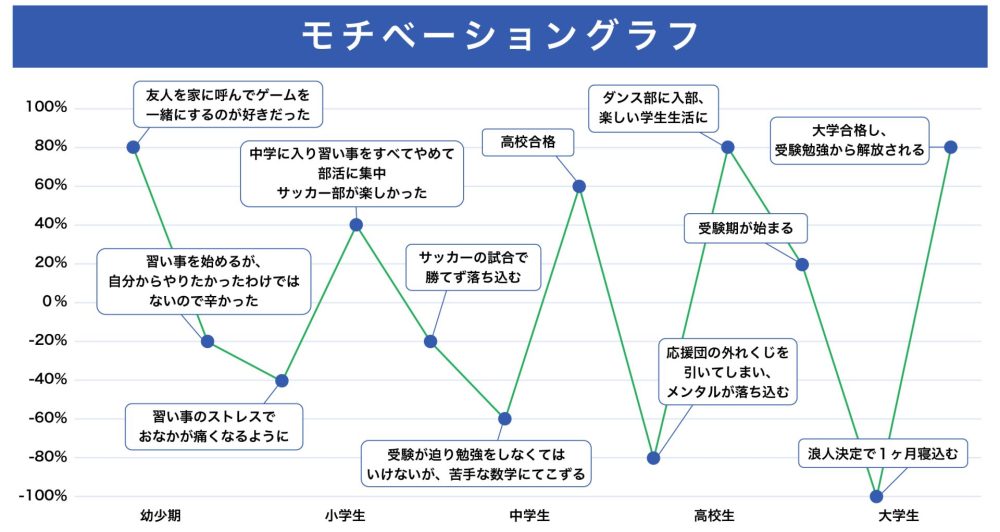

③モチベーショングラフで自己分析をする

自己PRでは強みとエピソードをセットで示す必要があるため、エピソードの見つけ方が分からないと焦りますよね。そんなときは、モチベーショングラフを使ってみましょう。

モチベーショングラフとは、今までの人生の中で、気分が上がり下がりしたときの出来事をグラフに起こし、そこから自分の強みやエピソードを判断する方法です。

特にモチベーションが高くなったときや、逆に落ち込んでからV字回復したときの出来事などを深掘りしていきましょう。心が大きく動いたときに人は力を発揮しやすいため、そこからエピソードを発見しやすくなります。

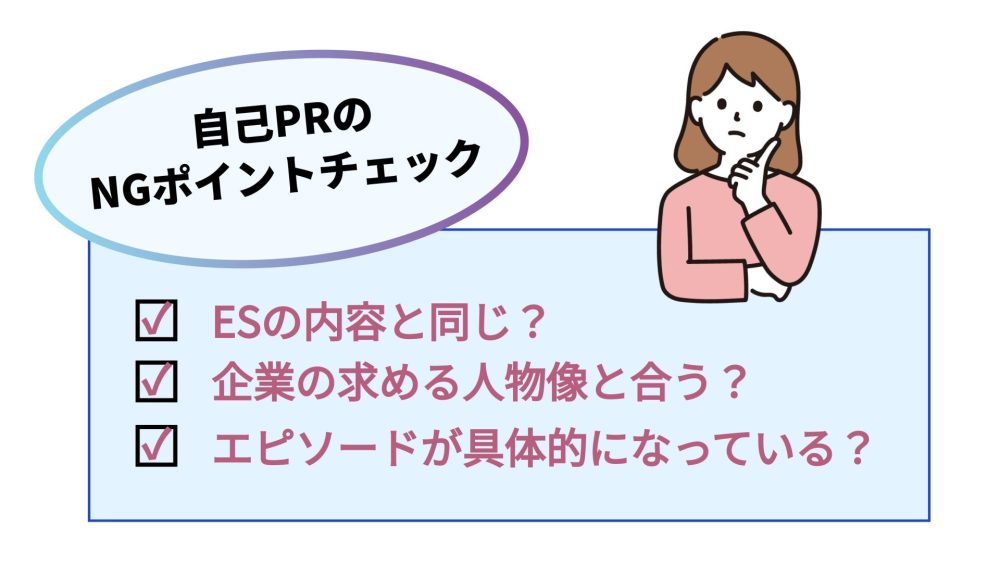

油断に注意|面接の自己PRにおけるNGポイント

面接とESでは勝手が違うため、ESに書いた自己PRをさらにアレンジして面接に臨む人も多いでしょう。

しかし、自己PRをブラッシュアップしたり、エピソードをつけたりしていくうちに、うっかりNGな自己PRを作ってしまっていることも。

アレンジしたつもりが面接官に悪い印象を与えてしまった……なんてことにならないよう、ここでNGポイントを確認しておきましょう。

①ESの内容と異なる強みを伝えてしまう

ESで書いた自己PRは、面接で深掘りされることや話しやすさを考慮されていないため、面接用にいくらかブラッシュアップする必要があります。

しかし、ちょこちょこと変更していくうちに、自己PRの内容そのものがESとかけ離れてしまうことも。ESと異なる回答をすると面接官に不信感を持たれてしまい、印象が悪くなってしまいます。

自己PRを書き直す場合は、自分の強みとエピソードの軸を先に書き出しておきましょう。「これが変わったら別物になってしまう」というものを事前に書き出すことで、ESと異なる強みになるリスクを減らせますよ。

②企業の求める人物像に合わない自己PRになっている

面接で最も重視されるのは「マッチ度が高いかどうか」です。自己PRそのものの質の高さも重要ですが、アピールした強みが「企業の求めるものかどうか」は必ず確認しましょう。

たとえば、チームで素早く結果を出すことを求められている企業に対して「粘り強く、1人でも諦めずに結果を出すまで邁進できる」というアピールは、少しずれていますよね。

求める力とずれた自己PRをすると「マッチ度が低い」「企業分析が甘い」と捉えられ、選考落ちしてしまう可能性が高いのです。

面接では和やかな雰囲気だったのに、なぜか落ちてしまう人に多いミスですね。アピールの仕方は上手でも、企業で発揮しにくい強みをアピールしているパターンは少なくありません。

もちろん、マッチ度がもともと低い企業を選んでいる場合もありますが、アピールする強みを変えるだけで評価が変わるパターンも。自己PRを作る前に、企業分析もじっくり行ってくださいね。

\ 企業分析を進めるならこちらもオススメ! /

③エピソードの中身が抽象的

自己PRでは自分のアピールポイントについて「本当にそれが強みなのか」を証明するために、エピソードで説得力を与える必要があります。

ここでエピソードが抽象的になっていると、アピールした強みが本当に自分にあるのかが曖昧になってしまい、好印象を勝ち取るのも難しくなってしまうでしょう。

エピソード内容がただ「〇〇を頑張った」という形になるのはNGです。「なぜ頑張ったのか」「どんな行動を起こしたのか」「結果的にどうなったのか」などを具体的に書くよう意識してくださいね。

また、アピールする強みの種類によって、具体的に書くべきポイントについても変わってきます。

たとえば「継続力」はただ継続しただけでなく、どうしてそこまで頑張って継続しようとしたのか、結果的にどんな成果が出たかも入れましょう。継続力だけでは「それを使ってどのように活躍してくれるのか」が曖昧になってしまいます。

面接前に自己PRを固めて選考通過を狙おう

自己PRは面接でよく聞かれる質問であり、企業側が「マッチ度」を判断するために非常に重要視している質問でもあります。

そのぶん伝え方やエピソードをしっかり固めていく必要があるため、ESで書いたものをそのまま持っていくのではなく、面接用に少しアレンジしておきましょう。

ESでうまくアピールできなかった人はなおさら、今のうちにブラッシュアップして、面接官から好印象を得られるように工夫してみてくださいね。

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。