就活で必ず聞かれるガクチカ、いわゆる学生時代に頑張ったことについて、書き方が分からず悩んでいる就活生は多くいるでしょう。

「大したエピソードもない場合は、どう伝えれば?」「どうしたら他の学生と差別化したガクチカが書ける?」と悩む部分も人それぞれです。

そこで本記事では、まずガクチカの定義や聞かれる意図を説明し、その後にガクチカの見つけ方・書き方を徹底解説します!悩む人のためのテンプレートや例文も数多く用意していますよ。

特に「ガクチカがない……」と考えている人は必見!学生との就活相談を繰り返す現役アドバイザーによると、「ガクチカがない人はいない」という意見も……?

実はガクチカがないのではなく「あることに気づいていない」人がものすごく多いんです!どうして勘違いしてしまうのかも合わせて、この記事で書き方を覚えてしまいましょう!

また、「とりあえず書き始めたい!」という人のために、ガクチカを書くのに便利なツールを先にお見せします!時間がない人にもおすすめですよ。

ガクチカ作成のお助けツール|完全無料

- 1ガクチカ自動作成ツール

- 最短3分で、受かるガクチカを作成できる

- 2ES自動作成ツール

- AIが「ガクチカ・志望動機・自己PR・長所・短所」を自動で作成

- 3ガクチカ無料添削

- 就活のプロが人事から評価される観点で赤ペン添削します

.jpg)

キャリアアドバイザー 鈴木

新卒で大手金融機関に入社したが、成長のスピードの遅さと、年功序列に懸念を抱き転職を決意。 転職する際、スピードの速さと裁量が持てるという2軸で転職活動をし、シーマインドキャリアに入社。 入社後、キャリアアドバイザーとして年間1000人以上の学生の就活相談をし、実績No.1を獲得。

そもそもガクチカとは?どうやったら思いつく?

「ガクチカって何?」「そもそもガクチカがない……どうやって考えたらいい?」と考えている人は意外と多いですよね。

あまりなじみのない言葉ですし、どうしても思いつかない!と悩むのは当然のことです。

そこで、まずは本章で「ガクチカとは何か?」「何を基準に考えれば思いつくのか?」について、基本を押さえていきましょう。

ガクチカ=学生時代に頑張ったこと!|自己PRとの違いも

就活生になって初めて「ガクチカ」という言葉を知った人も多いですよね。ガクチカとはいわゆる「学生時代に力を入れたこと」の略で、「学生時代に頑張ったことは?」と質問されることもあります。

また「ガクチカと自己PRってどう違うの?」と悩む人もいるでしょう。ESで自己PRとガクチカを書くとき、どう差別化すべきか迷ってしまうかもしれません。

簡単に違いを説明すると、ガクチカは自分が何を頑張ってきたのかという過程が中心であり、自己PRは自分の強みは何かが中心になります。

| ガクチカ | 自己PR | |

| 目的 | 「自分が何をどう頑張ってきたのか・どんな努力をする人間か」を伝えること | 自分の強みが何かをアピールすること |

| 回答の主軸 | これまでの努力の過程 | 自分の強みそのもの |

| 企業の評価点 | 学生が何を考え、どんな努力をする人なのか →過程重視 | 学生に備わっている能力は何で、どう発揮する力か →能力重視 |

勘違いされがちですが、ガクチカは結果そのものではなく「結果を出すためにどんな努力をしたか」「なぜそれを頑張ろうと思ったのか」という過程を重視されているわけですね。

\ 自己PRについても知りたい人へ! /

ガクチカでよくあるエピソード一覧

ガクチカに活用できるエピソードのジャンルはさまざまありますが、その中でもよくガクチカに使われるのが以下の7つです。各エピソードで示しやすい「強み」も紹介しますね。

また記事の後半では、これらのエピソードを使った例文を添削つきで紹介しています!気になる人は読んでみてくださいね。

| アルバイト | 継続力 対応力 | 例文は こちら⇩ |

| 部活動 | 諦めない力 継続力 | 例文は こちら⇩ |

| 受験 | 失敗からの奮闘 チャレンジ精神 | 例文は こちら⇩ |

| サークル | 調整力・協調性 対応力 | 例文は こちら⇩ |

| ゼミ活動 | 積極性 協調性 | 例文は こちら⇩ |

| 留学 | 適応力 やりぬく力 | 例文は こちら⇩ |

| 長期インターン | 対応力・調整力 臨機応変な力 | 例文は こちら⇩ |

特に使われやすいエピソードはなんとアルバイト!経験している人が多く、さまざまな強みをアピールできるため、ガクチカにも書きやすいエピソードの1つです。

私が就活相談をしている中でも、体感で5~6割以上の人がアルバイト経験をガクチカに選びがちですね。

それでもほとんどの人はESに通っているので、エピソードの珍しさはあまり重視されていない傾向にあると思いますよ。

記事の後半では「ガクチカで使われやすいエピソードランキング」を理由付きで紹介しているため、気になる人はそちらもチェックしてみてくださいね。

ガクチカが思いつかない理由は〇〇?現役CAが就活生の実情を解説

ガクチカが思いつかない学生さんは多いんですか?

もちろんたくさんいますよ!就活相談でガクチカの話をする学生さんは、ほとんど全員が「そもそも自分にはガクチカがなくて……」って相談してきます。

ですが、こういう学生さんは「自分にガクチカがあるのに気づいていない」パターンがほとんどなんです!私は今まで、5000人以上の就活生の内定サポートをしてきましたが、9割以上が最後にはきちんとガクチカを書けていますよ。

「今からガクチカになるような活動をしないと……」と焦っている人も、ちょっと待ってください!実は、今までと視点を変えて考えてみるだけで、ガクチカのエピソードが思いつくことも。

そうは言っても難しくないですか?留学やインターン経験もですが、リーダー系の役割もあんまりやったことない、って人も多いですよね。

これも勘違いされがちなんですが、明らかにすごそうなエピソードである必要は全くありません!多くの人が、ガクチカ選びのハードルを上げすぎているんですよね。

むしろ、特別な経験があってもどんな努力をしたのかが説明できないと、ギャップで評価が下がることもあります。大事なのは「自分が何をどう頑張ってきたか言語化できるエピソード」で、これは意外と見つけるのも難しくないんですよ。

先述した通り、ガクチカは自分にどれだけすごいエピソードがあるかではなく、目的のためにどんなことをしたのかが重要になります。そのため、ガクチカにおいて経験が特殊かどうかはあまり重要視されません。

ガクチカのエピソードの見つけ方が気になる人は、以下のボタンをタッチ!現役CAが、ガクチカが見つかる方法を伝授しますよ。

\ どうやってエピソードを見つける? /

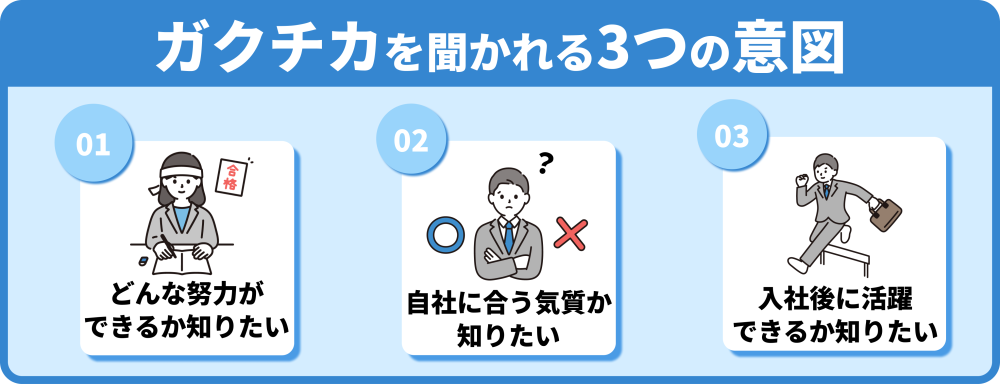

ガクチカを聞かれるのにはどんな意味が?企業側の意図を解説

まずは、企業がガクチカを聞く理由を解説します。どんな背景から質問されているのか理解することで、より評価の高いガクチカを書けますよ。

①目標に向かってどう努力するかを知りたい

まず第一に、採用担当者はガクチカから、学生が目標に向かってどう努力するのかを知りたいと思っています。

「なんとなく頑張ったらできてしまった」という人だと、次は結果が出せないのではないかと不安になりますよね。どんな努力をするのか、その努力がもう一度再現できるかどうかが見られているのです。

逆に言うと、すごい結果が出せていればいいわけではありません。基本的に、ガクチカでは結果よりも過程が重視されるため、まずは「目的や課題解決のためにどんな努力をしたか」を深掘りしていきましょう。

②自社に合う気質・人柄かを知りたい

企業はガクチカから学生の気質・人柄を知ることで、それらが自社の風土とマッチするかどうかも見ています。

たとえば、試験に合格するためにひたすら時間をかけた人と、効率重視で隙間時間を活用した人とでは、人柄が全く違いますよね。さらに、どちらが良いのかは企業との相性次第で変わります。

つまり、最終的に結果が出せていてもいなくても、考え方や人柄がマッチしていれば選考通過する可能性は大いにあるのです。

自分では大したことがないと思っていても、企業から見ると「この人、ぜひうちに来てほしい!」という考え方を持っている人は結構いますよ。

そもそも、何を考えてどう努力したのかを説明するのは意外と難しいので、そこが説明できているとだいぶ好印象になります。

③入社後も同じように活躍できるかを知りたい

「どんな努力をしているかが大事」とこれまで説明してきましたが、その中でも「再現性の高い努力をしているか」は企業もよく見ているポイントです。

どんなにすごい結果を出していても「そのときだけ成功した」「運よく成功した」という要素が入ってくると、企業側も「入社後にも同じように成功できるのかな?」と疑問に思います。

そのため、努力の過程を説明するときには、どんな考えのもと、具体的にどう行動したかを説明していきましょう。

意外と、なんとなくで行動している人は少ないものです。

自分は何も考えていなかったかも……と思っている人も、たいていは自分が何を考えていたのかを自覚していないだけなので、自己分析をしっかり進めてみてくださいね。

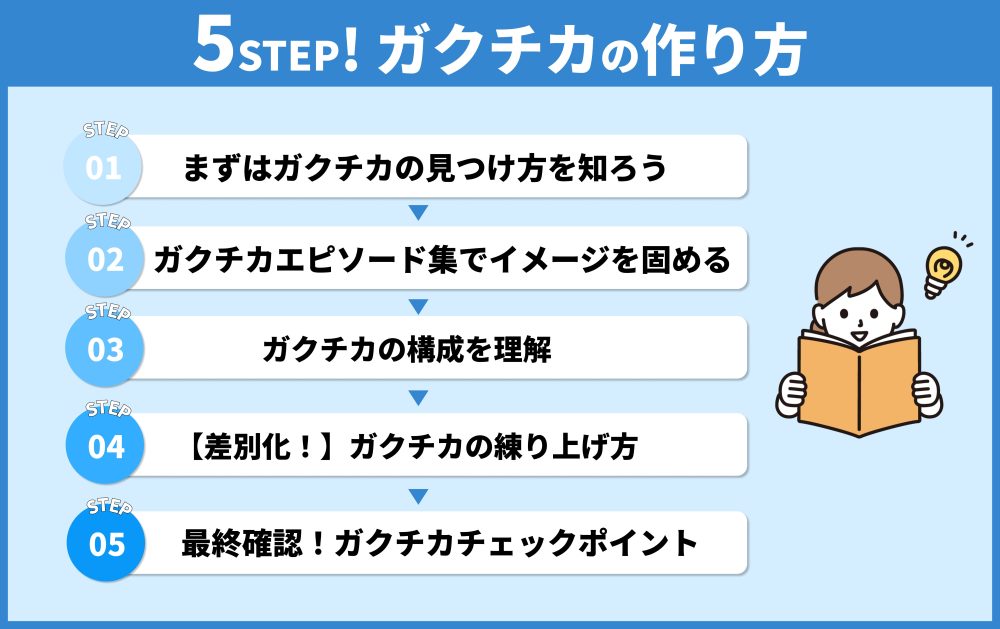

ガクチカの書き方を5ステップで徹底解剖!

ここからは、ガクチカが作りにくく悩んでいる人向けに、5つのステップに分けたガクチカの作り方を解説していきます。

「そもそもガクチカがない……」と悩む人も、このステップを踏めば自然とガクチカが作れるようになりますよ。

STEP1|【現役CA監修】ガクチカのオススメの見つけ方

就活生の中には「本当にガクチカが何もない!」と悩んでしまう人もいるでしょう。しかし、それは「ガクチカがない」のではなく「見えていない」だけかもしれません。

明確な目標を持って頑張った記憶がなくとも、全く努力も工夫もせずに生活している人はほとんどいません。

まずは視点を変えて、以下の3つのパターンからガクチカを考えてみてください。

①「継続してきたこと」から選ぶ

実は、何かを継続してきた経験は、企業からの評価がとても高くなります。

なぜなら、企業は長く働いてくれる人材を強く求めているからです。新卒入社の人の2割ほどは入社から3年以内に辞めてしまうと言われているため、企業側も敏感になってしまうんですね。

そのため「何かを2~3年ほど続けていた経験」は強いアピールポイントになるでしょう。アルバイトやサークル活動、個人的な趣味など、自分が継続してきたことを思い出してみてください。

さらに「長く続けるために何を頑張ったか」まで作りこむ就活生は評価が高いですね。

年単位で続けていることなら何かしらのトラブルがあるはず。それでも辞めずに続けたのは何故か?どのような工夫をして乗り越えたか?が分かると、企業側も「この人はそう簡単に仕事を投げ出さない人だ」と好印象になりますよ。

\ 継続力は自己PRにもおすすめ! /

②今までの経験を「中学時代」から振り返る

ガクチカは「大学時代の経験」でないとダメ、と考えていませんか?

実は「学生時代に頑張ったこと」を聞かれた場合は、中高時代の経験を選んでも全く問題ないのです。

むしろ、部活で全国大会に進んだ経験などがあれば、エピソードとして非常に価値が高くなりますよ。

部活で大会に出られた経験は、自然と相応の努力をしているパターンが多いので、企業側からも評価が高くなります。ガクチカを作るときも「目標のために努力をして結果を出せた」という流れになるため、作りやすくておすすめですよ。

高校での経験は弱いと考えるかもしれませんが、人生経験の一部なので、全く問題ありません。どんどんガクチカに使いましょう。

ちなみに「大学時代に頑張ったこと」と言及されている場合は別なので、質問内容をよく見てくださいね。

\ 中高時代を振り返るなら自分史がおすすめ! /

③自分の好きなことや趣味から考える

ガクチカは「自分の好きなことから考える」のもオススメです。ガクチカと聞くと、どうしても世のため人のためになること、あるいは実績が出ることを……と考えるかもしれません。

しかし、ガクチカに重要なのは、何がきっかけで、どんな努力をしたのかです。その点、好きなことなら好きになったきっかけもありますし、どう努力すべきかも色々と考えて行動したはずですよね。

| ・能動的な活動であること ・それが「好き」な理由を説明できる ・どんな努力をしたか明確に思い出せる ・つまづいても乗り越えた経験がある |

特に「何がきっかけだったのか」「どうしてそれに打ち込んだのか」という部分は、掘り下げて聞かれると誤魔化せない部分なので、悩みにくい「好きなこと」を選ぶのもおすすめですよ。

STEP2|ガクチカが「ない」と感じるなら?エピソード集でイメージを固めよう

STEP1ではガクチカの見つけ方を紹介しましたが「こんなので本当にいいの……?」「やっぱり見つからない……」と思う人もいますよね。

そこで、どんなレベルのエピソードがおすすめなのかを一覧でご紹介します!また、実際のガクチカでよく使われるエピソードも、ランキング形式でお見せしますよ。

おすすめのガクチカエピソード集|似た経験がないかを探そう

ここではさっそく、ガクチカにおすすめのエピソードを一覧で紹介していきます!

自分にはガクチカなんてなさそうと思っている人も、まずはガクチカのレベル感を把握してみましょう。似たような経験が自分にもあるな……と思ったら、ガクチカを作るチャンスですよ!

| アルバイト | 【継続力】 同じアルバイトを3年間続ける中で、他のスタッフを観察してテクニックを盗み、仕事の効率を良くしていた。 | 【対応力】 アルバイトで新人に仕事を教える機会があり、伝え方の工夫をしたら仕事を覚えてもらいやすくなった。 | 例文は こちら⇩ |

| 部活動 | 【諦めない力】 高校のバスケ部で試合に負けたことが悔しく、毎日繰り返しシュート練習を続け、難しい技が試合で成功した。 | 【継続力】 高校の柔道部の活動を3年続けて、最終的に県大会ベスト4まで残った。 | 例文は こちら⇩ |

| サークル | 【調整力・協調性】 サークル活動でみんなの意見がまとまらなかったときに、各々の性格と意見の方向性を考えて折衷案を出した。 | 【対応力】 サークルイベント進行中にトラブルが起きた経験から、トラブル時のマニュアルを作り、翌年のイベントを成功させた。 | 例文は こちら⇩ |

| ゼミ活動 | 【積極性】 ゼミでのディスカッションが停滞していたとき、まずは自分から積極的に発言や質問ができるように努力し、結果的に全員から意見を引き出せた。 | 【協調性】 ゼミのグループ内で意見が対立したとき、データや実現性の観点から意見をすり合わせて全員が納得できるような案を出した。 | 例文は こちら⇩ |

| 受験 | 【失敗からの奮闘】 受験に一度失敗したことをきっかけに、一年間奮闘して、志望大学への合格を勝ち取った。 | 【チャレンジ精神】 直前で志望大学のレベルを上げ、自分を追い込みつつ授業以外に毎日5時間の勉強を続けることで大学に合格した。 | 例文は こちら⇩ |

| 留学 | 【適応力】 留学先でうまくなじめなかったのが悔しく、現地のコミュニティに参加して強制的に交流を増やす、日に一度必ず誰かと話すなどの行動で異文化に適応した。 | 【やりぬく力】 留学先のアルバイトでミスを連発していたため、カフェでよく使う専門用語や注文パターンをリスト形式で覚え、会話練習を繰り返してミスを減らした。 | 例文は こちら⇩ |

| 長期インターン | 【対応力・調整力】 長期インターンで情報共有不足により進捗が遅れた際、タスクの割り当てと進捗報告を見直し、自分も知識を吸収して迅速に報告し、遅れを取り戻した。 | 【臨機応変な力】 長期インターンで他社と提携した際、同じ条件の2社からの提案をうまくすり合わせ、3社合同での提携に組み替えることで、利益を倍に増やした。 | 例文は こちら⇩ |

現役CAが明かす!実際によくあるエピソードをランキング形式で紹介

ガクチカのエピソードにどういうジャンルが多いのか、意外と気になりますよね。留学やリーダー経験など強いエピソードを持つ人が多ければ、それだけ厳しい戦いになります。

しかし、実はガクチカに選ばれるエピソードはありふれたものが多いのです!

ガクチカに使われるエピソードでもっともよくあるのは「アルバイト経験」!次いで中高大での部活経験、受験やゼミなどの学業経験と続きます。

「え、そんなものでいいの?」と驚く人もいるかもしれません。しかし、これらの経験がガクチカに選ばれやすいのには、しっかりした理由があるんです。

▼アルバイトはなぜガクチカにオススメ?▼

アルバイトは年単位で続けている人が多いですよね。先ほども伝えましたが、企業側としては「継続力」がある人材は本当に欲しいんです。

また、1つのことを続けていれば、絶対に何かしらトラブルで困った経験があるもの。そこがチャンスです!それらのトラブルをどう乗り越えたか、自分の考えや努力を書き出していけば、自然とガクチカが作れますよ。

▼部活動経験はなぜガクチカにオススメ?▼

部活動で県大会やインターハイに出た経験は、ガクチカではとても評価が高くなります!これは結果が大きいからではなく、「目標のために努力したら結果が出た」という経験だからです。

しかも部活は自分の興味のあるものを選ぶので、「どうして頑張ったのか」という部分も作りやすいでしょう。そのぶん、真剣さが企業側にも伝わりやすくなります。

▼受験・ゼミの経験はなぜガクチカにオススメ?▼

受験はがむしゃらに努力すれば受かるわけではないため、何かしら勉強でも工夫をしていたはずですよね。また、模試で失敗しつつも大学に合格したなら「困難を乗り越えた経験」と捉えることもできます。

同様に、大学での勉強は高校までとはベクトルが異なるため、ゼミ活動でも頭をひねって工夫していた経験があるかもしれません。それは十分ガクチカとして使えますよ。

どうでしょうか?ガクチカに選ぶエピソードのハードルは意外と低いため、そこまで難しく考える必要はありません。

エピソードを選べたなら、次はいよいよガクチカを作っていきましょう。次の章からは、ガクチカの作り方を構造から解説していきます。

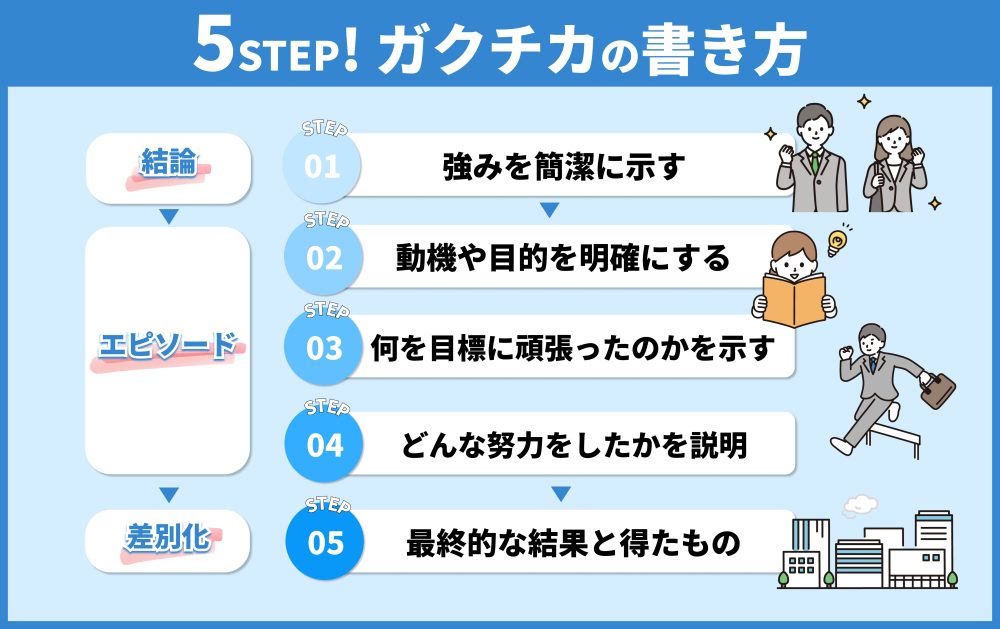

STEP3|何から書く?ガクチカの構成を分かりやすく理解しよう

いよいよここからは、ガクチカの構成を5つに分けて徹底解剖します。どんなエピソードをガクチカとして利用するのか考えながら、実際に構成を見ていきましょう。

「とにかく時間がない!」という人には、3分でガクチカが作れるGPTツールもおすすめです!いくつかの質問に答えるだけで、あっという間にガクチカが作成できますよ。

①結論:何を頑張ったのかを簡潔に示す

まずは、結論として何を頑張ったのかを簡潔に示します。

ここで「私は大学時代に〇〇をしており、そこで△△が起きた際に~」と、結論のつもりがエピソード説明に入ってしまわないよう注意してくださいね。

結論は「当時の所属」と「何を頑張ったか」にとどめましょう。

②理由やきっかけ:なぜ頑張ろうと思ったのかを明確にする

次に、どうしてそれを頑張ったのか、努力のきっかけは何かを明確にしましょう。結論の次に、そのモチベーションとなった部分を述べることで、その人の価値観が面接官に伝わります。

また、ここではなるべく具体的に自分の考えを述べてください。例えば「熱い気持ちがあったのでやる気が出ました」だとやや曖昧で、説得力に欠けますよね。

「もともと『人と関わりながら誰かの役に立ちたい』という思いがあり~」「一度浪人したことで、次こそは合格したいと強く思い~」のように、自分の性格的な特徴も述べるようにしましょう。

③目的:何を目標として頑張ったのか

次に、自分が何を目標としていたのかを示してくださいね。ここは簡単で構いません。具体的には、ステップ②で説明した「努力のきっかけ」を前半に、「最終的な目標」を後半に入れてください。

たとえば「一度浪人したことで次こそは合格したいと強く思い、〇〇大学への合格を目指して計画的に勉強を始めました」などのように、「きっかけ→目標→頑張ったことの概要」の順だと綺麗ですよ。

④努力の過程:目標を達成するために何をしてきたか

続けて、目標を達成するためにどんな努力をしたのかを示してください。さらにここで、努力の過程でどんな課題があったのか、困難だったことは何かも述べます。

なぜなら採用担当は、ガクチカから「学生が課題や困難に対してどのように立ち向かうのか」も見ているからです。

企業で働き始めると、トラブルは必ず起きます。そのため、就活生がどのように困難に立ち向かっていくのか、企業の一員として働く社員が自ら確認しているのです。

課題や困難といっても、明確に何かを失敗している必要はありません。どんな小さなことでもいいので「何かにつまずいた」ときのことを洗い出してみましょう。

企業は「困難をどう乗り越えようとするか」を見たいので、失敗の大小はあまり関係ないのです。

⑤結果と得たもの:最終的な結果と一連の流れから学んだもの

最後に、努力の結果を簡潔に示し、そこから何を学んだかをまとめます。

結果の大小は問われませんが、なるべく成功に終わったエピソードを選びましょう。努力の結果が失敗に終わると、どうしても「やり方(=努力)が間違っていたのでは」という印象を持たれてしまいます。

また、学んだことに関しては短くまとめてしまって構いません。目安としては一文に収まるくらいにしておきましょう。

STEP4|さらに差別化!ガクチカをもっと練り上げて高品質に

ざっくりしたガクチカの内容はできていても「なんか物足りないな……」「もっとブラッシュアップしたい!」と思うこともありますよね。

採用担当者も大量のガクチカを読んでいるので、基本の構成だけのガクチカは見慣れている可能性が高いです。そのため、差別化のための工夫を盛り込むのがおすすめ!

差別化以前になかなかガクチカが作れない……!という人は、まずはGPTツールに頼ってみるのも方法の1つです!気になる人は下のボタンからツールを活用してみてくださいね。

①努力の内容に数字や具体性を入れ込もう

ガクチカにおいて、努力の過程は最も重要なポイントです。他の就活生もこぞって工夫する箇所だからこそ、ここで差別化を図りましょう!

具体的には、どんな努力をしたのか、数字を入れ込みながら説明するのがおすすめです。例えば「毎日2時間の勉強時間を確保した」「週3回の頻度での練習を徹底した」など。

どんな結果を出したかを重視するあまり、努力の内容を浅めに書いてしまう人もたまにいますが、非常にもったいないですよ!

企業側は就活生の努力の過程を知りたいので、そこが曖昧だとうまく評価ができません。作ったら一度読み返して、抽象的な言葉になっていないか確認しましょう。

②努力した理由に自分の気質や意図を入れよう

努力の過程を書くうえで「どうしてその方法を選んだのか」という理由も示しておくと、採用担当に自分がどういう人間なのかをスムーズに伝えられます。

▼よくある惜しい例▼

私が学生時代に頑張ったことは、大学受験を成功させたことです。

~中略~

しかし高校3年の中期から成績が伸び悩んだため、ひたすら暗記を繰り返しました。

他にも勉強方法はあるのに、どうして暗記を選んだんだろう……?

上記の説明は、困難にぶつかったときの努力として間違ってはいませんが、そもそも「どうしてその方法を選んだのか?」が曖昧ですよね。

そこで「基礎力が足りないまま応用ばかり解いてつまずいていたため、まずは基礎の暗記を徹底した」などと示すと、分かりやすい上に分析力のアピールにもなりますよ。

STEP5|チェックポイントを確認!最後にガクチカを見直そう

ガクチカを書き終えても、すぐに提出するのはちょっと待ってください!最後に見直しをして、きちんと他者に伝わる文章になっているか、減点ポイントがないかを確かめておきましょう。

| ▢ | 誤字脱字がないか |

| ▢ | 「結論→理由やきっかけ→目標→努力の過程→結果」の順で書かれているか |

| ▢ | 努力の過程が具体的に書かれているか |

| ▢ | 数字を入れて説明できているか |

チェックポイントの中でも気をつけたいのは「努力の過程が具体的に書かれているか」です。

ガクチカでは、どんな考えのもとどんな努力をしたのかが最も重要になります。一度作りおえたら少なくとも数時間、できれば数日の日をおいてから読み直してみましょう。

困難に対する努力の内容が書かれていても「困難の原因は何か」「どうしてその方法を選んだのか」が書かれていない人は結構見かけます!

内容によっては説得力に欠けてしまうので、時間を置いて読み直して、違和感のある部分がないかを確かめてくださいね。

読み直してもどこか漠然と不安がある人は、カリクルのES添削サービス「赤ペンES」を利用してみてください!

自分の作ったガクチカをスマホで送るだけで、プロのアドバイザーが丁寧に添削してくれますよ。

ガクチカのイメージを掴もう!テンプレートを紹介

ガクチカの構造をなんとなく理解しても、最初からうまく文章化するのは難しいですよね。そこで、今すぐ使えるガクチカのテンプレートを紹介します。

テンプレートを使った例文に関しても後に記述するため、気になる人は見比べてみてくださいね。

ガクチカテンプレート

私が学生時代に力を入れたことは〇〇です。〇〇という経験をきっかけに、〇〇を目標として努力しました。

まずは〇〇を工夫していたのですが、そこで〇〇というトラブルがあり、〇〇が必要だと気づいたためやり方を〇〇の形に変更しました。結果的に〇〇を達成できたのです。

これらの経験で得た〇〇をもとに、貴社(御社)での〇〇職でも貢献していきたいです。

どうでしょうか?前述した「ガクチカの構造」をうまく盛りこみつつ、テンプレートを活用すれば、ガクチカも作りやすくなりますよ。

一例として、このテンプレートを活用して作った例文を合わせて紹介します。テンプレートを実際のガクチカにどう適用すべきかを知りたい人は、ぜひ参考にしてくださいね。

テンプレート活用例文

私が学生時代に頑張ったことは、アパレルショップのアルバイトで3年間にわたって売上向上に貢献した経験です。

もともと服飾系のアルバイトは憧れで、絶対にお客様を満足させたいと思っていました。しかし最初はお客様の好みやニーズをうまく理解できず、お客様への提案が的外れのものになってしまうことが多く、歯がゆい思いをしていました。

そこで先輩方の接客をよく観察し、分析することにしました。すると先輩が、最初に雑談をしながら自然にお客様の好みを引き出していることに気づき、私も同様に、すぐに商品を勧めるのではなく、まずはお客様の服を褒め、普段の服の好みなどを聞きつつ、気軽に相談していただける関係づくりを心がけました。

すると、半年で私に相談してくださる常連さんが10人ほど増え、売り上げも1.2倍に増加したのです。

この経験で培った観察力と対応力を活かして、貴社の営業職でも、商品とお客様をつなぐ架け橋として貢献したいと考えております。

今回の例文では自分がどんな努力をしたのか、という部分を、テンプレートに沿って「どんな困難があったか」→「それを解消するために具体的に何をしたのか」という構造で固めています。

企業側も「トラブルに遭遇したときにどんな形で乗り越えられるか」は非常によく見ていますよ!どれだけの大企業でも、一度もトラブルがない会社はありませんからね。

トラブルの大小ではなく、解消のためにどう考えて行動したかを、ガクチカでは盛り込んでみましょう。

どうしても時間がない人や、テンプレが上手く使えるか不安な人は、3分で簡単にガクチカが作れるGPTツールを使ってみましょう!

ツールで出力したガクチカを、テンプレに沿って練り上げるのもおすすめですよ。

【テーマ別7選】ガクチカの例文を就活のプロが徹底添削!

ここからは、実際に今も就活のプロとして学生を内定まで導いている現役の就活アドバイザーが、よくあるエピソードをテーマにしたガクチカを本気で添削していきます。

テーマ別に7選、それぞれの例文を添削していくため、ぜひ参考にしてくださいね。今回は特に、ESで選考落ちしてしまう人にありがちなNG部分をピックアップして、添削と解説をしていきます。

またカリクルでは、今回のような添削を行なってくれる添削サービス「赤ペンES」や、そもそものガクチカ作成をサクッと終わらせるための自動生成ツールを利用できます!

既にES作成が終わっている人は赤ペンESを、まだガクチカが作れていない人は自動生成ツールを活用してみてくださいね。

| まずはガクチカを作りたい方はこちら | ガクチカを添削したい方はこちら |

| ガクチカ自動生成ツール | ガクチカ添削を依頼 |

赤ペンESについてもっとよく知りたい人は、以下の記事も参考にしてみてください。

①アルバイト

まずはエピソードの中でもよく使われる「アルバイト」のガクチカです。エピソードを説明しやすいぶん、適当な表現にしていないか、気を付けて見ていきましょう。

アルバイトのガクチカ

【結論】私が学生時代に頑張ったことは、アパレルショップのアルバイトで3年間継続して収益に貢献することです。3年間にわたって売上向上に貢献した経験です。

解説|「収益に貢献すること」はやや抽象的で分かりにくいため、「売上向上に貢献した経験」とすることで、努力の結果どうなったのかを分かりやすく表現しました。

【エピソード】もともと服飾系のアルバイトは憧れで、絶対にお客様を満足させたいと思っていました。しかし最初はお客様の好みやニーズをうまく理解できず、空回りしてしまう毎日でした。お客様への提案が的外れのものになってしまうことが多く、歯がゆい思いをしていました。

解説|「空回りしていた」だけでなく、エピソードをより具体的にし、課題に対して葛藤していたことが伝わる表現に変更しました。 また、「歯がゆい思いをしていた」という表現にすることで、取り組みに対する苦労も明確にしています。

【エピソード詳細】そこで先輩方の接客をよく観察したところ、分析することにしました。最初は雑談から入って、自然とお客様の好みを聞き出すことが重要なのだと気づきました。すると先輩が、最初に雑談をしながら自然にお客様の好みを引き出していることに気づき、そこで私も同様に、すぐに商品を勧めるのではなく、まずはお客様の服を褒め、いつもどんな服を買うかなどを普段の服の好みなどを聞きつつ、気軽に相談していただける関係づくりを心がけました。

解説|やや冗長な表現を削り、自然に見えるよう文章を修正しています。また「すぐに商品を勧めるのではなく」という言葉を文頭に添えることで、自分の接客方法の何が間違いだったのか、分析する力もあるというアピールもしています。

【成果】すると、半年で私に相談してくださる常連さんも増え、が10人ほど増え、売り上げも向上したのです。1.2倍に増加したのです。

解説|結果としてどれくらい常連が増え、売上もどの程度向上したのか、具体的な数字を使って表現することで説得力を上げました。できるだけ前後の違いが分かりやすい表現を心がけましょう。

【入社後】この経験で培った観察力と対応力を活かして、貴社の営業職でも、商品とお客様をつなぐ橋渡しができるようになりたい架け橋として貢献したいと考えております。

解説|観察力と対応力を「過去経験により培ったもの」とアピールし、成長曲線を示しています。また、「橋渡しができるようになりたい」ではなく「架け橋として貢献したい」という表現のほうが、より分かりやすく熱意が伝わりますね。

【NGポイント】

堅くて分かりにくい表現や冗長な表現、抽象的表現が多く、本人の努力がいまいち伝わらない印象を受けました。

【添削内容】

硬すぎる表現や冗長な表現は修正しつつ、エピソードの中で「どんな問題があったのか」「どんな解決手段を取ったのか」を具体的に追加し、また結果的にどれくらい売り上げが向上したのか、数字を使って分かりやすく表現しています。

【添削結果】

企業側にも努力が伝わりやすくなり、また努力の前後での売り上げの差異が分かりやすくなったことで、能力の高さに説得力も与えられています。

| ・冗長表現や抽象的な表現はなるべく避ける ・「どんな問題にぶつかったか」を詳しく書く ・問題に対する解決策を具体的に説明する |

| まずはガクチカを作りたい方はこちら | ガクチカを添削したい方はこちら |

| ガクチカ自動生成ツール | ガクチカ添削を依頼 |

②部活

次に、「部活動経験」のガクチカを添削していきます。どのエピソードでも、ガクチカでは「努力の内容」についてできるだけ具体的に記しましょう。

部活動のガクチカ

【結論】私が学生時代に頑張ったことは、高校のバスケットボール部で粘り強く練習を繰り返し、毎日の練習で苦手なシュートを克服し、チームの勝利に貢献したことです。

解説|何を頑張ったのかが結論時点で曖昧だったため、エピソードの中身を要約して簡潔に記しました。基本的にガクチカでは「何を頑張ったのか」「どう努力したのか」が重要となるため、結論で努力に内容を曖昧にするのは避けましょう。

【エピソード】公式戦で自分のシュートミスが原因で試合に負け、悔しさから次の試合では必ずチームに貢献したいと思い、放課後のシュート練習を始めました。毎日放課後に1時間のシュート練習を行いました。

解説|努力のきっかけとなる事実と共に、感じた「悔しさ」「悲しさ」も心情として盛り込むと、より熱意が伝わります。また、どれくらいの努力をしたのか、具体的な数字を用いることで決意の強さを表現しました。

【エピソード詳細】シュートのフォームと精度を向上させるため、自分の動きを分析し、練習の際に動画を撮影して動きを確認し、コーチやチームメイトからフィードバックをアドバイスをもらいながらフォームを調整しました。

解説|動画を使って自分の動きを確認していた点を明確にすることで、具体的な努力が伝わりやすくなります。また「フィードバック」より「アドバイス」の方が日本語として自然です。

途中で肩の疲労によりシュート成功率が低下しましたが、コーチの「焦らないこと」「焦ったからといって根拠のない努力をすると失敗に繋がる」というアドバイスを思い出し、適切なストレッチと筋力トレーニングを取り入れて回復を図ったところ、フォームの乱れも減っていきました。

解説|元の文章では「なぜ焦るといけないのか」が分からず、あまり説得力のあるアドバイスではありません。そのため、本質的な「焦って根拠のない努力をすると失敗する」という要素を説明することで、本人の気づきにもつなげています。

【成果】結果、次の公式戦ではシュートが成功し、3ポイントシュートを3本成功させ、チームの勝利に大きく貢献できたのです。

解説|具体的な数字を使うことで、どのように実力がアップしたのかを分かりやすくしました。また「シュートが成功し」という言い方はやや受動的に見えるため「シュートを成功させ」という主体的な表現に変更しています。

【入社後】この経験で培った粘り強さと諦めない力で、貴社の事業にもしっかり貢献したいと思っております。

【NGポイント】

努力の内容がやや浅く、いまいち説得力がない文章になっていました。「シュートが苦手なので練習をした」「自分の動きを分析した」という淡々とした文章が特に目立ちます。

【添削内容】

「どれくらいの時間、どのように練習をしたのか」「具体的にどう分析したのか」など、よりエピソードを掘り下げる形に修正しました。また、結果的にシュートをどれくらい決められたのかも数字を使って表現しています。

【どう良くなった?】

努力の過程がより詳しく説明されたことで、どのような努力ができる人なのかが分かりやすくアピールできています。就活生が「焦らず冷静にコツコツ努力ができる人」であることも理解しやすいでしょう。

| ・努力の過程を具体的に書く ・事実と共に当時の感情についても述べる ・努力の結果は数字を使うなどして分かりやすく書く |

③受験

次は「受験」をガクチカに書くときの書き方を解説します。

もし浪人した経験がある人は、既に挫折も経験しているため、そこからどのようにV字回復して合格したのかを記しましょう。

受験のガクチカ

【結論】私が学生時代に頑張ったことは、私が学生時代に力をいれたことは、粘り強く勉強を続け、第一志望の大学へ合格したことです。

解説|「学生時代に頑張ったこと」ではなく「学生時代に力をいれたこと」のほうがより具体的な印象になります。

【エピソード】現役時代に第一志望の大学に落ちたことを受け、現役で第一志望の大学に不合格となった悔しさから、「次こそは必ず合格したい」と決意し、翌年の受験で偏差値を上げ、再度合格することを目指しました。

解説|ただ「落ちた」という事実を語るだけでなく「不合格となった悔しさから、次こそは必ず合格したい」と、努力や悔しさを伝える表現を付け加えました。これにより、失敗経験に対する強い挑戦心が伝わり、本人の人柄も読み取れるようになっていますね。

【エピソード詳細】1つ目は、毎日の学習計画を立て、コツコツと着実に勉強を続けることでした。毎日明確な学習計画を立て、1日8時間の学習時間を確保しました。定期的な模試を受けて自分の弱点を把握し、効果的な学習方法を模索しました。英語長文読解など苦手分野を重点的に勉強しました。

2つ目は、周囲のサポートを受けながら、自分のペースで学習を進めることでした。友人や家族からの励ましやアドバイスを受けながら、モチベーションを維持しました。また、友人や家族からの励ましを受け、自分のペースを守りながら学習に励むことで、心の支えを得ながらモチベーションを維持しました。

解説|唐突に「1つ目は」「2つ目は」という表現が入っているため、それらは削り、自然な繋がりになるよう修正しています。また、学習時間や取り組みの内容が具体的ではないので、数字をいれて明確に「何をしたのか」を表現しました。

「効果的な学習方法を模索した」もやや抽象的なので「英語長文読解など苦手分野を重点的に勉強した」とアピールして、努力の過程をより分かりやすくしています。

【成果】結果として、偏差値を55から65に引き上げ、第一志望の大学に合格することができました。

【入社後】この経験から、忍耐力、根気強さ、そして継続力の重要性を痛感しました。この経験で培った忍耐力と根気、そして継続する力を大切にし、困難があっても諦めずに努力を続けることで、より多くの目標を達成したいです。これらの経験を活かし、貴社でも同じような精神を持ち続け、成果を上げていきたいと考えています。

解説|元の文章では、やや自分の力に対して受け身で謙虚すぎる印象があります。「過去経験で培った力をより大切にしてもっと成長していきたい」と示すことで、より主体的で、成長意欲のある人だとアピールできますよ。

【NGポイント】

全体的に文章が淡々としており、「どういう人柄なのか」が分かりにくくなっていました。特に「受験に失敗する」という大きな挫折経験の場合は、熱意も一緒に伝わらないとちぐはぐな印象に。

【添削内容】

エピソードの冒頭で「不合格の悔しさから」「次こそは絶対に合格したい」などの心情を入れ、ちぐはぐさを解消しています。また、努力内容も具体的に表現しました。

【どう良くなった?】

心情を詳しく説明し、かつ努力の内容も具体的に示したため「熱意があり、悔しさをバネに努力ができる人物」という印象を与えられますね。

ガクチカは「努力ができる人間か」「どんな人柄か」の2軸で見られがちなので、この2つは押さえておきましょう。

| ・挫折経験を糧にしたエピソードにする ・心情と熱意を盛り込んで人間性を伝える ・挫折経験からの立ち直りに説得力を持たせる |

④サークル活動

サークル活動も、ガクチカではよく使われるエピソードですね。エピソードの中身を詳しく記すのはもちろん、そもそもの文章の質にもこだわってみてください。

サークル活動のガクチカ

【結論】私が学生時代に力を入れたことは、サークル活動でのイベントを成功させるため、トラブル対応を頑張ったことです。サークル活動でのイベントの成功を目指し、トラブル対応体制を整えたことです。

解説|具体的な成果を強調するため、結論部分では努力をしたアピールだけでなく「結果的に自分が何をしたのか」まで記しておきましょう。「目的」と「その結果」があると良いですね。

【エピソード】1年生のときにサークルのイベント中に発生したトラブルでお客さんを困らせたことが気がかりで、イベント中に発生したトラブルで来場者に迷惑をかけた経験から反省し、2年生のときにはサークルメンバーと協力してトラブル対応のマニュアルを作成することを決意しました。トラブル対応マニュアルの作成に着手しました。

解説|元の文章はやや幼いイメージがあるため、「来場者に迷惑をかけた経験から反省し」という文章に修正し、具体的にどんな問題があったのかを明確にしています。

【エピソード詳細】1人で全てのトラブルを把握しきれなかったため、するのは困難だったため、まずはサークルメンバーと協力してトラブルの種類や対処方法をリサーチしました。各メンバーには特定のトラブルについて専門知識を持ち寄ってもらい、包括的なマニュアルを作成しました。

また、トラブルが発生した際には、定期的なトレーニングやシミュレーションを行い、メンバー全員がマニュアルを参照しながら迅速かつ適切に対応できるように練習を重ねました。

解説|マニュアル対応の実践方法について、元の文章ではやや抽象的だった「練習」の内容を「トレーニングやシミュレーション」にわけて具体化し、計画的に行動できていることを企業に分かりやすく伝えています。

【成果】結果、翌年のイベントではトラブルが発生しても迅速に対応できたのです。複数のトラブルが発生しましたが、すべてマニュアルを活用して迅速に対応でき、来場者に迷惑をかけずにイベントを成功に導けました。

解説|元の文章でも伝わりますが、より具体的な状況を説明することで説得力が出ます。また、マニュアルを活用したことも添えられれば、努力が実を結んだことを強くアピールできますよ。

【入社後】この経験から得た問題解決能力は、エンジニア職でも発揮できると考えています。とチーム協力の重要性を踏まえ、貴社のエンジニア職でも複雑な課題に対し、柔軟かつ迅速に対応し貢献したいと考えております。

解説|能力をアピールするのは良いですが、具体的にどんな風に力を発揮できるのかの説明がないため、やや説得力に欠けています。そのため「どんな課題に対してどう対処していきたいのか」を示し、意欲と共に入社後のビジョンを伝えられる形に修正しました。

【NGポイント】

全体的に言葉が足りない箇所や、文章そのものが幼い箇所がありますね。エピソード自体はすごく良いので、就活向けに、伝わりやすいビジネス文章を心がけましょう。

【添削内容】

やや幼い文章を堅めのビジネス文章に変更しつつ、足りない情報を適宜付け加えて、状況説明や努力の内容説明に厚みを持たせました。

【どう良くなった?】

ビジネス文章にしたことでそもそもの足切りなどを防ぐ効果があります。企業にとっては、ESでビジネス文章を使うことは「できて当然」と捉えられるため、できていないと減点対象になることもあるのです。

| ・読み返して「言葉の足りない部分」「口語的な箇所」を直す ・「失敗した」「頑張った」ではなくより具体的に状況を説明する |

⑤ゼミ・研究

ゼミ活動では個人の活動もチームでの活動も行いますよね。今回はディスカッション時のことをテーマに、周りを巻き込みつつ成果を出すガクチカの添削を行ないます。

ゼミ活動のガクチカ

【結論】私が学生時代に頑張ったことは、ゼミでのディスカッションで全員から意見を引き出し、学びの場としてのゼミ活動を活発化させたことです。

【エピソード】ゼミでのディスカッションの質が低下している状況を打破し、質が低下している状況を改善し、全員が意見を出しやすい環境を作りたいと考えました。しかし、最初は意見を出しにくい雰囲気や他のメンバーの消極性など、困難が多く立ちはだかりました。多くの課題がありました。

解説|「状況を打破し」「困難が多く立ちはだかりました」などはやや情緒的表現になります。これらをよりビジネス的な表現にして、簡潔に当時の状況を説明しました。

【エピソード詳細】そこで、ゼミ前にしっかりと資料を調べ、テーマに関連する資料を3つ以上調べ、自分から積極的に発言することで他のメンバーに意見を出しやすい環境を作りました。また、他のメンバーの発言を積極的に引き出すために、進行役を担って議論を整理しつつ、各メンバーに質問を投げかけるなどの工夫をしました。

解説|「しっかりと調べた」だけではやや具体性に欠けるため、「テーマに関連する資料を3つ以上調べ」と数字を使って表現。また、進行役を担った意図を付け足すことで、この努力が「ゼミのディスカッションを盛り上げるため」という当初の目的に繋がるように理解を促しました。

【成果】最初はうまくいかなかったものの、しかし最初は周りの反応が鈍く、意見が出にくい状況が続いたため、工夫を重ねることでそこで、議題を分割して具体的な質問をすることで、より意見を引き出しやすくしたのです。最終的に他のメンバーも積極的に意見を出すようになり、議論の質が向上しました。

解説|「最初はうまくいかなかった」という挫折経験がある場合は「どううまくいかなかったのか」「具体的にどうやって切り抜けたのか」を詳しく述べましょう。企業側は就活生がトラブルにぶつかったときにどう対処するのか、も非常に気にしているからです。

【入社後】貴社の事業ではチーム運営が重要なため、この経験から得られた巻き込み力を活用し、より売上に貢献したいと考えております。

【NGポイント】

努力の内容や、トラブルにぶつかったときの対処が具体性に欠けていて、どのような行動でどのような成果を得たのかが伝わりにくいですね。

特に「しっかり調べる」「工夫を重ねた」などのぼんやりとした表現は、採用担当に「具体的にどういうこと?」という印象を与えてしまいます。

【添削内容】

努力内容を数字を使って説明し、対策を取ったときの目的などを付け加えています。また、トラブルに直面したときの状況や対応策もよりくわしく説明しました。

【どう良くなった?】

エピソードそのものの具体性が上がったことで、より説得力のあるガクチカになりました。挫折経験からの対処も詳細に記されており、好印象が予想できます。

| ・トラブルへの対処法はより具体的に表現 ・曖昧な表現を使わない ・エピソードの具体性を高めて説得力を上げる |

⑥留学

留学経験をガクチカにする際は、外国ならではの経験に焦点を当てましょう。今回は「話す力」に着目し、自分の苦手を克服するエピソードを添削していきます。

留学経験のガクチカ

【結論】私が学生時代に力を入れたことは、留学時に自分の苦手な「話す力」を身につけ、アルバイト先で活躍できるよう尽力したことです。留学時に苦手だった「話す力」を鍛え、アルバイト先で自信を持って業務に取り組めるよう努力したことです。

解説|「留学時に苦手だった話力を鍛える」と表現することで、既に苦手を克服していることを暗に告げ、成長のプロセスを企業にアピールしています。

【エピソード】留学当初、留学先のアルバイトでのコミュニケーションが苦手で、頻繁にミスをしてしまう注文ミスをしたり、お客様へ運ぶ料理を取り違えたりといった状況に直面していました。言葉や文化の壁に加えて、専門用語や注文パターンを理解することが難しく、自信を持てない日々が続いていました。

解説|具体的にどのようなミスをしていたのかを示すことで、状況をイメージしやすくしています。ミスの程度が分からないと、そもそも「そこまで問題のあるミスだったのか?」という疑問が残ってしまうため、それを解消する狙いもありますね。

【エピソード詳細】そこで、アルバイトで使用される専門用語や注文パターンをリスト化し、定期的に復習することで知識を定着させました。アルバイト先の先輩や同僚にも質問し、積極的に質問してアドバイスをもらいながら、実践的な会話練習を行いました。

解説|元々ミスを連発していたところから「自信がなさそう」というネガティブイメージがついているため、それを払拭するためにも、努力の内容に積極性をさりげなく入れています。

【成果】すると2週間後、自分の努力が実を結び、ぎこちないながらも会話ができるようになりました。さらに2週間するとお客様と軽い雑談もできるくらいの余裕が生まれ、注文ミスも8割ほど減少し、アルバイト先での業務に自信を持てました。

解説|成果に具体的な数字を使っているのがとても良いですね!さらに成長具合を示すため「ぎこちなくも会話ができる」⇒「雑談できるくらいの心の余裕が生まれる」という変化をつけ、より成長曲線を分かりやすく示しています。

【入社後】この経験から得られた継続力を活かして、貴社の事業をより発展させていければと考えております。

【NGポイント】

冒頭で「自信がない」と示しており、そのネガティブな印象を払拭しきれていません。自信がなかった経験は誰にでもあるため、「今はもう克服している」ことを強く主張しましょう。

【添削内容】

結論部分ではっきりと「過去に苦手だったことを克服した」と示し、またエピソード説明でも、自分を変えるために積極的に行動していたことを強調しました。

【どう良くなった?】

努力過程で積極性をアピールし、結果の成長具合を示しつつ積極性を身につけたことも強調できていて、不安げな雰囲気がなくなっていますね。

ここを説明しきれないと面接で突っ込まれることもあるため、ネガティブワードを出したときは、それを払拭することも意識しましょう。

| ・結論部分で「ネガティブな点を克服済み」と主張する ・ネガティブな表現は前半に入れて後半で盛り返す ・積極的な行動を強調する |

⑦長期インターン

長期インターン経験は、より社会人に近い経験であることが多いです。そのため、実際の仕事でも起きがちなトラブルに対処した経験がアピールできると好印象ですね。

今回は実際の仕事でもよく発生する「進捗遅れ」とその対策に焦点を当てたガクチカを添削していきます。

長期インターンのガクチカ

【結論】私が学生時代に力を入れたことは、長期インターンで〇〇のプロジェクトを成功に導いたことです。でリーダーシップを発揮し、プロジェクトを期間通りに成功に導いたことです。

解説|やや結論が抽象的だったため、プロジェクト管理やリーダーシップに焦点を当て、どのような貢献をしたのかを具体的に示しました。結論はあまり簡潔すぎると読み飛ばされてしまうこともあるため、簡潔かつ貢献度が伝わるように工夫しましょう。

【エピソード】プロジェクトの進行中、中盤の時点で進捗の遅れが目立ちました。予定よりも大幅な進捗の遅れが発生しました。

【エピソード詳細①】クライアントからは「数日くらいなら遅れても良い」と言われていましたが、私は「チームの成功は毎日の進捗から生まれる」と考えており、進捗遅れを後半で一気に取り戻すことは考えていませんでした。私は「チームの成功は日々の進捗の積み重ねが基本」と考えていたため、後半でまとめて挽回することはリスクが高いと判断しました。

解説|進捗の遅れが目立った、ではなく「大幅な遅れが発生」と示すことで、プロジェクトの危機的状況をより伝わりやすくしました。また、リーダーとしての考えを具体的に表現し、どのような軸で仕事に望む人間なのかを示しています。

【エピソード詳細②】そこで、まずはタスクの割り当てを見直し、タスクの期限と担当者を明記したリストを作成し、週次で進捗状況を確認するミーティングを設けました。これにより、個人が遅れを理解していても改善策が分からないままだったことが判明し、すぐに改善策を共有して進捗遅れを取り戻す体制が作れました。

【成果】結果的にプロジェクトも成功して、プロジェクトは無事に期限通り完了し、クライアントからも高評価を得られたのです。

解説|具体的な解決策が示せていていいですね!今回の成果はプロジェクトの進捗を取り戻して期間内に完了させたことなので、結果にもその部分を盛り込み、どこに注目してほしいのかを明確化しています。

【入社後】この経験から得られた主体性と問題解決力を、貴社のコンサルティング業務で発揮したいと考えています。

【NGポイント】

結果的にどのような成果を出したのか、主張がやや曖昧で弱いですね。また、自分がどういう考えで進捗遅れを取り戻そうと考えたのか、より具体的に示すと人間性が伝わります。

【添削内容】

プロジェクトの中でも「進捗遅れ」に着目した結論を示し、また自分が仕事時に考えている信念も主張することで、上記の2つのNGポイントを払拭しています。

【どう良くなった?】

どのような方向性の成果を出したのかが冒頭時点で分かりやすく示されているため、安心して読み進められますね。人間性も分かりやすく示されていて、採用担当が学生の気質を把握するのにも役立つでしょう。

| ・自分が出した成果の核(進捗遅れを取り戻した)を結論で主張する ・自分の行動の目的を具体的に示す |

\ ガクチカを完璧にしたい人へ! /

| まずはガクチカを作りたい方はこちら | ガクチカを添削したい方はこちら |

| ガクチカ自動生成ツール | ガクチカ添削を依頼 |

自分に合ったガクチカの書き方をマスターしよう!

いかがでしたか?自分だけのガクチカが作成できたでしょうか?

ガクチカは「努力の過程」や「それを頑張った理由」など、就活生の考えや対応力を確認し、それが企業とマッチするかが見られています。

エピソードがレアかどうかや結果の大小は重要視されていないので、自信を失わずに、自分なりの経験をアピールするのがポイントですよ。

ガクチカは絶対に書けるようになります!ガクチカがないと思っている人の大半は「見つけられていないだけ」なので、悲観せずに自分のやってきたことを振り返りましょう。

もちろん、1人では難しいのも事実です。私たちCAと一緒にガクチカを作ることもできるので、気になる人は下のバナーから気軽に申し込んでみてくださいね。

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。