26卒や27卒のみなさんの中には、「就活」の言葉を耳にする機会も多くなり、漠然とした不安を抱えている人も多いのではないでしょうか。

就活を始めようと思っても、「就活って何から始めたらいいの?そもそもいつから始まるの?」のように、就活のスケジュールが分からないと何をするにも不安を感じてしまいますよね。

最近では就活の早期化が始まり、インターンシップの位置づけや選考の仕組みが変化していることも。

本記事では就活の全体の流れやスケジュール、やるべきことを徹底解説しています。内定獲得までの道のりを明確にし、就活成功への第一歩を踏み出しましょう!

キャリアアドバイザー 赤石

小学生から大学生まで16年間野球一筋の生活を経て大学卒業後大手アパレル会社へ入社。セールスマネージャーとして店舗スタッフのマネジメントを経験。更なるスキルアップを目指し2024年株式会社シーマインドキャリアへ入社。

いつから始める?まずは就活情報を集めよう

就活開始時期を決めるためには、志望業界や企業の選考について調べたり、就活イベントに参加したり、先輩や友人に聞いてみたりなど、就活に関する情報収集が欠かせません。

就活を始めるタイミングは人それぞれですが、就活では早めの準備がカギを握っています。「知らなかったから参加できなかった」と後悔しないよう、できるだけ多くの情報を集めましょう。

情報収集をすることで、「いつなにを始めるか」が次第に明確になり、自分のやるべきことが見えてきますよ。

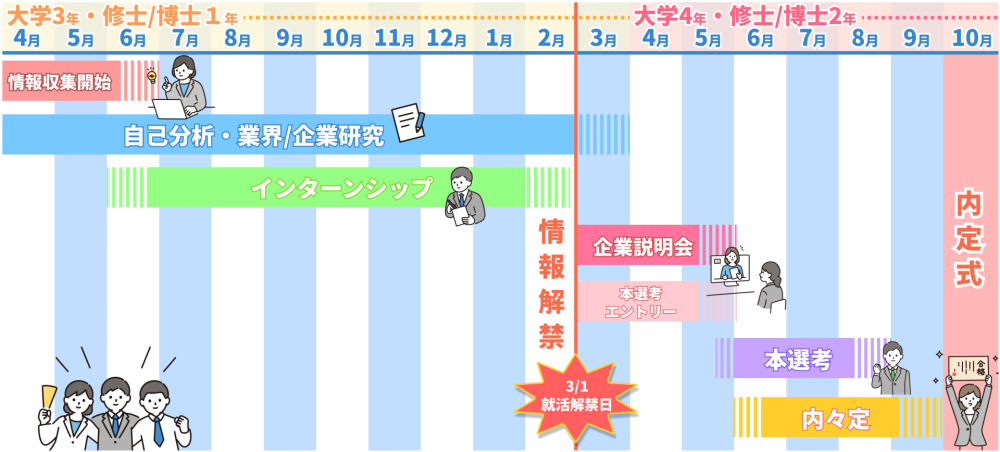

就活って何するの?年間スケジュールを知ろう

「就活っていつどんなことをやればいいの?」と不安に思っている人は多いのではないでしょうか。そんな人は、年間スケジュールで就活の全体像を掴むと良いですよ。

全体像を把握することで事前にやるべきことが分かり、「なにをすればいいのか分からない…」「自分って出遅れているのかな…?」といった漠然とした不安の解消につながります。

この章では、時期順に企業の動きに着目して就活の流れを解説しているので、是非参考にしてくださいね。

- 大学3年の6月まで|自己分析や業界・企業研究をして就活の軸を定めよう

- 大学3年の2月まで|インターン・説明会への参加や選考準備を進めよう

- 大学3年の3月|エントリーが始まり就活が本格化!

- 大学4年の6月|本選考が始まり、内々定が出始める

- 大学4年の10月|正式な内定が出る

大学3年の5月まで|自己分析や業界・企業研究をして就活の軸を定めよう

大学3年生の5月までに、自己分析や業界・企業研究で自分への理解を深めて就活の軸を定めましょう。

自分は何に興味があるのか、どんな仕事をしたいのか、世の中にはどんな仕事があるのかを調べます。就職をする上で「これだけは譲れないこと」を明確にすると、今後の就活が進めやすくなるのです。

大学3年の6月からはサマーインターンやベンチャー企業の選考などが始まるため、5月中に軸を固めておくと良いですよ。

自己分析の結果と業界・企業・仕事研究の結果を比較して、自分の価値観や強みとマッチした業界や企業はどこか調べましょう。

「『就活の軸』って具体的にどんなこと…?」と疑問を感じている人は、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。

【業界別】就活の軸一覧|真似できる例文や探し方まで徹底解説

大学3年の6月~2月まで|インターン・説明会への参加や選考準備を進めよう

大学3年生の6月から2月は、インターンや説明会への参加や、面接練習などの選考準備を進めておきましょう。

インターンシップの時期

サマーインターン:大学3年生の6月頃から

秋・冬インターン:大学3年生の10月頃から2月頃まで

自己分析や業界・企業研究をして気になった企業があれば説明会やインターンに積極的に参加すると良いですよ。実際の業務がイメージしやすくなり、自分に合っているか判断する材料になります。

また、説明会やインターンへの参加と並行して、面接練習やwebテスト勉強などの選考対策も行いましょう。本選考に万全の力で挑めるように繰り返し対策しておくと良いですよ。

本選考までの練習として、ベンチャー企業の選考を何社か受けてみるのも効果的な方法と言えます。本選考のエントリーが始まるまでのこの期間は、入念な準備がポイントですね。

大学3年の3月|エントリーが始まり就活が本格化!

大学3年生の3月1日は企業の採用情報が公開される「就活解禁日」です。企業へのエントリーができるようになり、いよいよ就活が本格化します。

これまでに進めてきた企業研究や自己分析をもとに、OG・OB訪問や企業説明会などから本選考に活かせそうな企業の詳細な情報を集めましょう。

また、「この企業って応募締め切りいつだっけ?」と混乱しないように、複数の企業にエントリーする場合はスケジュール管理を徹底すると良いですよ。

スプレッドシートやスケジュール表に選考状況を整理すると、視覚的に分かりやすく快適に就活を進められるので是非やってみてくださいね。

大学4年の6月|本選考が始まり、内々定が出始める

大学4年生の6月は、本選考が始まり政府主導の就活ルールに則った企業は6月1日から内々定が出始めます。

本選考では、適性検査などのwebテストや複数回の面接が実施され、企業と学生のマッチ度を見て採用かどうかが判断されています。

内々定とは、10月に内定通知を出すという学生との約束のこと。内々定=内定ではないため、内々定出た後に問題を起こしてしまうと内定が取り消されることもあるので、注意が必要です。

大学4年の10月|正式な内定が出る

大学4年生の10月には、正式な内定が出され、同時に内定式が行われることがほとんどです。内定式では、企業に対する誠実な姿勢や将来への期待感を伝え、良い印象を残すよう心がけましょう。

もしこの時期に内定がもらえない場合でも、焦らず冷静に対策を考えるのが重要です。企業によっては秋冬採用も行なっているため、選考を受けられる企業がないか探してみると良いですよ。

自分に合った企業なのか、自分の強みを活かせる企業なのかを考えて、納得のいく就活を目指しましょう。

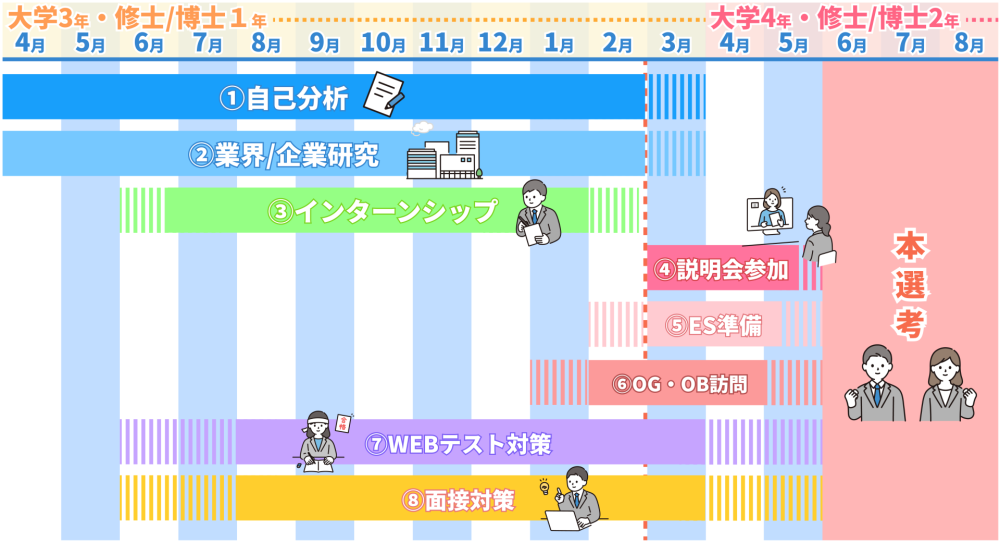

いつなにを?就活でやるべきこと8つ

「就活の流れは分かったけど、具体的にどんなことをすればいいの?」と思う人もいるでしょう。就活準備といっても、自己分析や企業研究、WEBテスト対策など、やるべきことはたくさんあります。

この章では、就活でやるべき具体的な対策を解説しますよ。上の画像では、やるべきことをそれぞれいつから始めるべきかまとめているので、そちらもあわせてチェックしてくださいね。

- 自己分析で自分の強みや特徴を知る

- 業界・企業研究で仕事を知る

- インターンシップで業務の”リアル”を知る

- 合同・個別企業説明会に参加し情報を集める

- 自分らしいES・履歴書を作る

- OB・OG訪問でリアルな声を聞く

- 筆記テスト(WEBテスト)対策をコツコツ進める

- 企業の評価ポイントを押さえて面接準備

①自己分析で自分の強みや特徴を知る

就活を進める上で最も重要と言えるのが、自己分析で自分についての理解を深めることです。過去の自分を振り返って、自分の強みや特徴を理解することによって、就活の軸を定められます。

自分についての理解を深めることで、大切にしたい価値観や考え方に気づけるようになり、就活が進めやすくなりますよ。

また、自分について考える際には、1人で考える他にも第3者からの客観的な印象や見え方を知ることも効果的です。

自己分析に役立つツール

- マインドマップ…自分の価値観や考えを可視化する

- ライフラインチャート…これまでの人生を振り返り、ネガティブ/ポジティブの度合いを数値化する

- 他己分析…第3者からの客観的に見た自分を知る

価値観や考え方は就活をしている最中にも変化することがあるため、継続的に自己分析を行うことでより深い理解につながります。

\自己分析に自信がない人にオススメ/

➁業界・企業研究で仕事を知る

自己分析とあわせて、業界や企業の仕事内容を知るために業界・企業研究を徹底しましょう。自己分析によって分かった強みや特徴、価値観が活かせる仕事内容か判断するためにも必須の項目です。

企業のホームページや就活サイトの企業説明ページを参考にして調べると良いですよ。

業界・企業研究では、企業の業務内容を知るだけでなく、企業の大切にしている理念は何か、その企業の強みはなにか、業界内での立ち位置はどうかなども調べておきましょう。

企業の特徴を捉えると、自分の強みと企業との関連が考えやすくなったり、その後の面接での質問の回答に活かせたりと、選考に役立てられますよ。

カリクルでは企業分析で得た情報を一括管理できる『就活マスターシート』を配布しています。活用したい方は下のボタンから特典を受け取ってみてくださいね。

③インターンシップで業務の”リアル”を知る

自己分析や企業分析を行なって気になる企業を見つけたら、インターンシップに積極的に参加しましょう。実際の業務を体験できたりオフィスの雰囲気を肌で感じられ、自分に合う企業か判断できます。

企業の方に直接質問できるチャンスなので、疑問点や気になる点を聞いて今後の選考に活かしましょう。

また、インターンシップで良い結果を残すと、本選考を有利に進められる体制をとっている企業もあります。自分の志望企業の選考プロセスを詳しく調べてみてくださいね。

「どんなインターンにいけばいいの?」と、そもそも自分に合ったインターンが分からないと感じている人は、以下の記事を参考にインターン選びをしてみましょう。

自分に合ったインターンの選び方を解説|基準や絞り方の手順も紹介

④合同・個別企業説明会に参加し情報を集める

企業について詳細な情報を集めたい場合は、合同・個別企業説明会に参加してみましょう。

合同・企業説明会は、実際に働く社員の方から説明を受けられ、企業のホームページやパンフレットに掲載されている情報だけでは分からないリアルな情報が得られる場です。

「なるべくたくさんの企業情報を一気に知りたい!」と考えている人には合同説明会がおすすめ。一度に複数の企業を広く知れるチャンスなので、興味のなかった業界にも目を向けられますよ。

数多くある企業の採用情報や業務内容を1人で調べるのは大変な作業です。1人で進める他にも、就活のプロと一緒に情報収集や自分に合った企業探しを進めるのも1つの手。

就活のプロのアドバイスを受けてみたいと思った方は下のボタンで詳しく見てみてくださいね。

⑤自分らしいES・履歴書を作る

選考への応募は、エントリーシート(ES)を使って行われます。ESには名前や住所、学歴以外に、自己PRや志望理由、長所や短所、などを記入する欄があり、企業への入社の熱意を伝えられる書類です。

自分らしさが表れる魅力的な文章にすることで、他の就活生との差別化ができます。説明会で得た情報などを参考にしながら、企業とのマッチングポイントを的確に捉えるようにしましょう。

また、文章の構成は「PREP法」を用いて書くと、分かりやすくて読みやすい文章になり、企業から好印象を得られますよ。

PREP法

- P…Point(結論)

- R…Reason(理由)

- E…Example(具体例)

- P…Point(結論)

文章が書けたら家族や友人、先輩などの第三者に一度見てもらい、伝わる文章になっているか何度も推敲すると良いです。入社への熱意がしっかりと伝えられるような文章に仕上げましょう!

⑥OB・OG訪問でリアルな声を聞く

OB・OG訪問では、説明会や企業ホームページでは得られない、実際に働く先輩方のリアルな声が聞けます。「働くこと」への実感や理解も深められる絶好の機会です。

聞いた話をもとに「なぜ他社ではなくこの会社なのか」を明確にでき、面接や書類を書く際に役立てられます。

OB・OG訪問はどんな時期からでも行えますが、就活が本格化する大学3年生の3月以降は、ESの提出や企業説明会などで忙しくなるため、できるだけ早い時期から行うのがおすすめです。

以下の記事では、OB・OG訪問で聞いておきたい質問例を紹介しています。OB・OG訪問についてもっと詳しく知りたい人は是非読んでみてくださいね。

⑦筆記テスト(WEBテスト)対策をコツコツ進める

就活では、応募者を選定する足切りのためにWEBテストなどを用いる企業もあります。

試験では国語や数学などの能力に関する問題の他にも、適性検査や一般常識、時事問題などさまざまなジャンルから出題されます。

国語や数学などは高校までに習った内容が主に出題されますが、問題数が多く制限時間も少ないため、高得点を狙うためにはコツコツ勉強して対策する必要があるのです。

参考書や問題集の他に、アプリでも勉強できるので、通学時間や待ち時間などのスキマ時間を有効活用して対策を進めましょう!

WEBテストは時間配分がシビア!時間内に解ききる方法やコツが知りたい人は、以下の記事を参考にしてみてくださいね。

SPIのWebテストで時間が足りない!時間配分の目安や対策方法を解説

⑧企業の評価ポイントを押さえて面接準備

面接ではさまざまな質問がされますが、企業ごとに質問される内容は異なります。しかし、どんな企業でも必ず聞く「頻出質問」があるため、前々からの面接対策が重要です。

頻出質問には、自己PRや長所や短所、志望理由などがあります。これまでの自己分析や企業研究の内容を振り返り、アピールポイントを決めましょう。一貫性のある回答を意識すると良いですよ。

また、面接では質問への回答の他にも、ビジネスマナーが守れているか、服装や髪型などの身だしなみは適切かなども評価の対象となっています。

面接当日までに、予想される質問の回答を作ったり、マナーを身に付けたりして万全の状態で本番に挑みましょう!

\面接の対策方法はこちら!/

【業界・企業別】選考スケジュールの違い

ここまで、「就活っていつから始まるの?」という疑問について、選考スケジュールや時期順にやるべきことを解説してきました。

しかし、全ての企業が同じスケジュールで選考を行なっているわけではありません。志望企業がどんなスケジュールで選考を行なっているのかしっかり把握しておきましょう。

この章では、経団連に加盟している企業やそうでない企業などの選考スケジュールの違いについて紹介しますよ。

①経団連に加盟している企業

経団連に加盟している企業は、大学3年の3月に情報解禁され、大学4年の6月から選考が始まります。経団連に加盟している企業には、以下のような大手日系企業が挙げられます。

| ・アサヒグループホールディングス ・伊藤忠商事 ・住友商事 ・丸紅 ・NTTデータグループ など |

情報解禁や選考開始の時期に決まりはありますが、筆記試験やESの受付期間については定められていないため、早くから実施している企業も。

企業ホームページや採用情報ページを見てそれぞれ情報を集める必要がありますね。

➁経団連に加盟していない企業

経団連に加盟していない企業は、就活ルールに縛りがないため、大学3年の2月頃から選考が始まることが多いでしょう。

経団連に加盟していない企業には、中小企業やベンチャーの日系企業などがあります。もちろん、大手企業でも非加盟の企業はあるため、各自でチェックしてみてくださいね。

政府主導の就活ルールに縛られないスケジュールで動いているため、早いところでは大学3年の3月~大学4年の4月に内定を出す企業もみられます。

③外資系やマスコミの早期選考の企業

外資系企業やマスコミは比較的選考時期が早く、外資系は大学3年の10月から11月頃から、マスコミ系は大学3年の12月から1月頃から選考を開始することが多いです。

秋冬インターンの時点から選考を開始し、年内に内定を出す企業もあるため、「選考スケジュールを知らなかったから受けられなかった…」と知らず知らずのうちにチャンスを逃してしまうケースも。

そのため、外資系やマスコミ業界を志望している人は、選考スケジュールをしっかり確認し、早めの選考に備えておく必要がありますね。

④公務員や専門職などの試験が関わる業種

国家試験や資格試験が実施される専門職では、試験に合格しないとそもそもその職業で働けないことが多いため、まずは試験勉強に力を入れましょう。

医療・介護系、教育・食育栄養系などを志望している人も、民間就職と同じように病院や学校などの見学会や説明会に積極的に参加することが重要です。

各試験の日程に向けて、筆記試験、面接などの人的試験の対策を行ないましょう。以下の記事では、公務員就職について民間就職と比較しながら解説しています。公務員志望の方は読んでみてくださいね。

後悔したくない!4つのポイントで納得のいく結果にしよう

就活は学生にとってだれもがはじめての経験です。そのため「どうやれば上手くいくんだろう…」と不安になってしまうこともありますよね。

そこで、この章では就活を後悔せずに上手く進めるためのポイントを4つ紹介します。就活を始めるうえで心配になっている人はぜひこれらのポイントを参考にしてみてくださいね。

【ポイント①】前もってスケジュールを考える

1つ目のポイントは、いつまでになにをするか明確にすることです。

就活では、自己分析や企業研究、ESの作成や面接、WEBテスト勉強、説明会への参加…など、やるべきことが数多く存在します。

やることがたくさんあると、「何から手をつければいいのか分からなくなってしまった…」「あの企業のESの締め切りっていつだっけ?」と、期限が分からなくなってしまいがちですよね。

特に、複数の企業にエントリーを考えている場合はいつまでになにをすべきか混乱が生じやすいです。期限をしっかり把握して、やるべきことに優先順位をつけて取り組むようにしましょう。

スプレッドシートやエクセルなどに選考状況をまとめたり、やることリストを作ったり、カレンダーにつける習慣を身につけると可視化されて管理しやすいですよ。

【ポイント➁】情報収集をする

2つ目のポイントは、企業の採用情報や就活イベント情報をたくさん集めることです。企業へ入社の熱意を伝えるためには、どれだけ企業について知っているかがカギを握っています。

企業について知るためには、企業のホームページをチェックする他に、企業が出席している説明会や就活イベントに参加したり、OB・OG訪問や社員面談を行なったりするなどの情報収集が必須です。

また、いつから選考やインターン、ESの募集が始まるのかなどの情報を集めておかないと、応募すらできずに選考が終わってしまう可能性もあります。

後悔しないためにも、できるだけ多くの情報を集めて行動しましょう。

就活は情報戦です。受動的な姿勢でいると、知らないうちにチャンスを逃している可能性も。SNSなどを活用して就活情報を積極的にキャッチしていくことが重要です!

【ポイント③】視野を広くしてチャレンジする

3つ目のポイントは、エントリーを絞りすぎないことです。幅広い業界や企業を見てみることで、自分でも知らなかった適職や業界ごとの魅力に気づけることもあります。

「〇〇業界にしか興味がないからインターンシップも〇〇業界しか行かない」という考え方は注意が必要です。

自己分析の結果と業界・企業研究の結果を照らし合わせて、少しでも合うところがある業界や企業については調べてみるのも1つの手と言えます。

視野を広く持っていろいろな業界を比較してみましょう。きっと自分にぴったりな企業を見つけられますよ。

気になった業界のインターンシップや説明会には積極的に参加しましょう。参加して初めて自分にあっているかを判断できることもありますよ。

【ポイント④】就活サービスを積極的に活用する

就活はやることが多くてひとりで進めるのは不安…

カリクルエージェントでは、専属のキャリアアドバイザーが二人三脚で自己分析から内定獲得まで就活を徹底サポートします!

就活は学生にとって人生で初めての経験です。そんな中、自己分析や業界研究、ESや面接対策など、やるべきことが多くひとりで進めるのには不安を感じてしまうこともありますよね。

「就活の悩みを打ち明けられる人がなかなかいない…」「友達に相談するのは恥ずかしい…」と就活のやり方や進め方に不安がある場合は、就活のプロに頼るのも効果的な解決方法です。

ひとりで悩み続けると負の連鎖がつづいてしまうことも。プロのアドバイスを聞いて就活をうまく進めてみましょう!気になる人は下のボタンからみてみてくださいね。

就活スケジュールに関するよくある質問3つ

ここからは、就活のスケジュールに関する3つの質問に答えていきます。自分の抱える疑問と同じ質問はないか確認しながらみてみてくださいね。

髪色はいつから暗くすべき?

髪の毛を染めている人によくある質問ですね。就活開始の1週間前から就活に合った色にしましょう。

就活では、スーツの着こなし方やメイクの他に、髪色や髪型などにもビジネスマナーが存在します。

「就活では暗くするのは知っているけどいつから染めればいいの?」と思っている方は、就活開始の1週間前ごろに暗くすると良いですよ。

具体的には、ESや履歴書に添付する証明写真を撮るまでに暗くしましょう。暗さは7トーン以下が無難です。

以下の記事では、就活の髪色に関して詳しく解説しているので、あわせて読んでみてくださいね。

「早期化」って?就活を早く始めるメリットは?

就活の早期化とは、企業がインターンシップなどの早い段階から選考を開始し、内定を早めに出す傾向にあること。そのため、就活は早めの動き出しが成功のカギを握っているのです。

令和5年4月10日に内閣府が発表した「インターンシップを活用した就職・採用活動日程ルールの見直しについて」によって、インターンシップを行なっている企業が一定の要件をみたすことで、専門性の高い人材の選考開始時期を早められるようになりました。

つまり、インターンシップでの活躍ぶりが採用を考える材料となり、選考時期が早まったということです。

就活を早く始めるメリットは、インターンシップが選考に含まれる企業にも、ある程度対策ができた状態で挑めることが挙げられます。

また、インターンシップが選考に含まれる企業を受けない場合でも、早い時期から自己分析や業界研究など、就活の基礎を固めておくことでその後の選考がやりやすくなりますよ。

理系の就活スケジュールは?

卒業する前年度の春から始めます。学部卒の場合は文系と同じく大学3年の春からです。大学院へ進学する場合は修士・博士1年の春から始めましょう。

文系学部の学生では大学を卒業した後に就職する場合が多いですが、理系学部の学生では、大学卒業後に大学院へ進学する人もいるでしょう。

学部卒で就職する場合は大学3年の春から始め、大学院へ進学する場合は修士や博士1年から始めると良いです。

特に、大学院へ進学する場合は、研究と就活の両立が必要になる場合が多いため、計画的なスケジュールを立てて進める必要がありますよ。

計画的な準備が就活成功のカギ!いつなにをすべきか把握しよう

本記事では、就活はいつからなにが始まり、なにをすべきかについて解説しました。

情報解禁がされ就活が本格的にスタートするのは大学3年の3月ですが、大学3年の4~5月頃からの準備が重要です。企業によっても選考時期が異なるため、志望企業に関する情報収集が必須と言えます。

いつからなにが始まるか把握し、いつまでにやるのか計画的なスケジュール管理をすることで就活を賢く進めましょう!

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。