就活を前にして、そろそろ自己分析をしなくてはいけないけど、やり方が分からず困っている学生が多いですよね。中には、自己分析をやった方が良いと先輩や友人から言われたが、やり方が分からず困っている場合も….

「自己分析って、そもそも何….?」

「正しいやり方が分からない!」

「自己分析をやってみたけど、いまいちしっくりこない」

自己分析に関する悩みは人それぞれですが、自分に合う仕事を見つけるためにも納得がいくまで自己分析をしたいですよね。

この記事では、自己分析の目的や基本的な自己分析法を紹介しています。限られた時間で効果の高い自己分析をするために、この記事であなたに合う自己分析法を見つけましょう。

キャリアアドバイザー 赤石

小学生から大学生まで16年間野球一筋の生活を経て大学卒業後大手アパレル会社へ入社。セールスマネージャーとして店舗スタッフのマネジメントを経験。更なるスキルアップを目指し2024年株式会社シーマインドキャリアへ入社。

キャリアアドバイザー 畠山

ファーストキャリアは保育士で、コロナの情勢もあり営業会社に転職。複数の店舗の店長を経験し、営業成績を1年間でグランプリを獲得。 その後、改めて自己分析をし「誰かのサポートになる仕事」が自分のやりたいことであると感じ、人材業界に絞って転職活動を開始。 現在は人材会社にて、キャリアアドバイザーを経験後、コーディネーターとして企業と学生の間に入り就活支援中。

人事 佐藤

2018年度新卒入社 新規営業を担当 入社後、新規営業に従事し、顧客開拓や提案活動を経験。 プロジェクト参画 その後、異動により大手外食チェーンや病院のプロジェクトに参画。プロジェクトマネジメントやシステム導入を担当。 2021年 人事部に抜擢 2021年に人事部に抜擢され、新卒採用と中途採用を担当。2024年9月現在も人事を担当している。

自己分析ってそもそも何?目的をしっかりと解説

自己分析とは、過去の経験を振り返り自分の将来のビジョンを明確にすることです。

主に就活の軸や業界・企業選びをする際に必要なものであり、志望動機を作成する際にもとても大切な作業になります。

また、自己分析をする中で自分の長所や短所、価値観も見えてくるので「自己PR・ガクチカ」に必要な強みやエピソードも見つかります。

自己分析は「就活の軸・志望動機・自己PR・ガクチカ」を作成するために必要な作業になりますので、この記事を読んで正しい自己分析のやり方をマスターしましょう。

僕は今の会社が3社目なのですが、新卒の時は漠然と稼ぎたいという思いで営業会社に就職しました。しかし、新卒1年目なのでそこまで稼げず、実務が想像以上にきつかったので、3か月で早期退職しました。

当時を振り返ると「もっとちゃんと自己分析をしておけば….」と思うことばかりです。しかし、本音は「自己分析のやり方がうまくわからないから後回しに….」となっていました。自己分析で悩む人のためにもこの記事でやり方を徹底解説しているので、最後まで必読ですよ。

記事の後半に僕の「転職の経験談」を紹介しているので、読んでみてくださいね。

体験談はこちら

自己分析のメリットを紹介

ここでは、自己分析を実際に行うメリットを紹介していきます。就活で自己分析が大切だと聞くことは多いですが、なぜ大切なのかと聞かれると答えられないことも。

実際に自己分析を行うメリットを4つ紹介するので、改めて自己分析の大切さを知っておきましょう。

| メリット① | 新しい自分の価値観に出会える |

| メリット② | 自分に合う仕事選びができるようになる |

| メリット③ | 書類・面接の通過率が上がる |

| メリット④ | 入社後のミスマッチを減らせる |

新しい自分の価値観に出会える

1つ目のメリットは、自分が思いもしない新しい価値観に気付けることです。

自分のことは分かっているようで、分かっていないことが多いです。自己分析は過去の経験から自分を分析していく側面があるのですが、その時の感情や自分の状態を客観視すると「そういえば○○だったな~」みたいな感覚があり、新しい価値観に出会えるのです。

自分自身を客観視して分析することで当時の自分では考えつかなかった、感情や価値観に気付くことができます。過去の自分を客観的に振り返って、自分の新しい価値観を見つけてみましょう。

自己分析の重要性に気付いたのは2回目の転職の時でした。しっかりと自分と向き合った結果「誰かのサポートになる仕事」がしたいのだと気づき、人材業界に絞って転職していました。

自己分析は想像していなかった自分に出会える機会なので、わくわくしながら行ってみましょう。

自分に合う仕事選びができるようになる

2つ目のメリットは、本質的に自分に合う仕事に出会える可能性が高くなります。

就活する中で最初は「まずは内定が欲しい」の感情が強いのですが、いざ内定をもらうと「本当にこのまま入社してよいだろうか?」と不安になってしまう学生が多いです。

その原因が、自己分析を怠っていることなのです。

自己分析をした結果「行きたい企業や業界・やりたい仕事」がなんとなく見えてきます。なので、自己分析をしていないと自分の感情を後回しにして就職活動をすることになるので、内定をもらってから不安になるケースが多いです。

自己分析のコツは何がやりたいかよりも、仕事で絶対に我慢できないやりたくないことは何か?を自己分析しておくことが重要で、自分に合わない仕事を選択しから排除すると大丈夫です。

本当の意味で自分に合っている仕事は、自己分析をしてみないと分かりません。

自己分析をする前に、自分に合う仕事を見つけようとするのではなく、本当の意味で自分に合う仕事を見つけるためにまずは自己分析をしましょう。

書類・面接の通過率が上がる

3つ目のメリットは、書類や面接の選考率が上がることです。

自己分析がしっかりとできていると、志望動機や自己PRも具体的なものになり採用担当者に魅力が伝わりやすくなります。

また、特に面接では様々な質問をされるのですが、面接での深堀りが怖くなくなります。自分のことをしっかりと理解しているので、どのような質問でも自然体で答えられ、結果的に好印象を獲得できるのです。

選考をスムーズに進めるためにも、自己分析をやりこんでいて損はないですよ。

エントリーシートや特に面接で、自己分析がしっかりとできている就活生は自分の話すべきことも整理されているので、自信を感じられます。なので、採用担当者としても魅力的に見えますし、選考通過率が高い印象ですよ。

入社後のミスマッチを減らせる

4つ目のメリットは、入社後のミスマッチをなくせることです。

新卒入社の3分の1が3年以内に離職していることを皆さんご存じでしょうか?厚生労働省の報告では、令和2年で、32.3%の新卒が会社を退職しています。(新規学卒者就職率と就職後3年以内離職率|厚生労働省

職場環境や業務内容など様々な要因が考えられますが、その根本の原因が自己分析不足かもしれません。就活をしていく中で内定を取ることがゴールになってしまいがちですが、一番重要なのはやりがいを感じられる仕事に就けるかどうかです。

入社後のミスマッチから早期退職することを避けるためにも、自己分析を徹底することが大切ですよ。

実際に私も1社目は「稼ぎたい」というなんとなくの感情から、営業会社に入社しましたが、新卒1年目の最初から稼げるわけもなく、業務内容も肌に合わなかったため早期退職しています。

転職活動も楽ではないので、まずは自己分析を徹底して自分に合うのかを真剣に考える必要があります。

自己分析はいつやるべきなのか?

ここでは、自己分析をすべきタイミングについて解説します。

就活を始める前に自己分析をするイメージが強いと思いますが、実は就活が始まってからも自己分析をすべきタイミングがあるのです。

就活準備期間

1つ目は、皆さんの想像通り就活準備をしている期間に自己分析をしましょう。

就活準備期間の自己分析の目的は、自分に合う業界や企業をある程度絞り、書類提出をすべき企業がなんとなくわかっていることです。

就活では多くのエントリーシートを提出する必要がありますが、自己分析で業界や企業がある程度定まっていないと、数百社ぐらいの企業にエントリーシートを提出することになります。

必要以上に多くのエントリーシートを書かなくて良いように、就活を始める前に自己分析は完了して追いましょう。

就活を始める前に、1度は自己分析をしてみましょう。本格的に自己分析をするとなると大変なので、WEBの適職診断をやってみたり、場合によってはメンターに相談するのも良いですね。

就活の選考中

2つ目は、企業の選考に参加している段階です。

実際に選考に参加してみて、最初に自己分析して選んでは見たものの、業界や企業の雰囲気が合わないということも起こってきます。

選考中に違和感を感じたらそのまま選考に進まず、再度自己分析をしてみましょう。

ある程度、就活を経験していくと自分の考え方や企業の見え方も変化していくので、都度自分の気持ちを確かめるためにも、迷ったら自己分析をすると自分に合った企業に出会える可能性が高まりますよ。

意外と忙しくて忘れがちなのですが、選考中の自己分析も大切です。たくさんの選考を受けていると少しずつ内定がゴールになってしまいがちなのですが、本当に自分に合う企業なのかは常に自己分析しておきましょう。

内定獲得後

3つ目は、内定を獲得した後です。

内定を獲得することが就活のゴールではなく、入社後も自分が心地よく仕事ができるのがベストな状態です。

なので、内定獲得後も自己分析をし、内定先が自分に合っているのかを分析してみましょう。また、内定後面談などで社員と実際に関わると違和感を感じるケースもあります。

やはり、違和感を感じたら自己分析をやってみることをおすすめします。

内定が決まった後の自己分析も重要です。私がキャリアアドバイザーをしていた時は、大学4年の4頃に内定はもらっていたが、夏休み明けから内定後ブルーになり相談に来てくれた学生もいました。

自己分析からサポートしたことで、内定をもらっていた企業の業界とは別の業界の企業に就職したので、やはり自己分析を常にし続け内定後も辞めないことが大切かもしれません。

▼内定企業があまりしっくりきていない方は▼

自己分析がうまくいかない人の特徴

ここでは自己分析がうまくできない人の特徴を紹介します。基本的に自己分析のやり方が不明確になっているケースがほとんどなので、特徴と合わせて基本的な自己分析のやり方も読むと効果的ですよ。

自己分析の基本的なやり方が分からない

1つ目の特徴は、そもそもの自己分析のやり方を理解できていないことです。

就活が始まって、自己分析をはじめると思うのですが、我流の自己分析をしてしまケースが多いです。我流の自己分析になてしまうと正しい自己分析法ではないので、分析がうまくできないため自己分析不足に陥ってしまいます。

自分のことをいきなり分析しようとはせず、まずは自己分析の正しいやり方を理解しましょう。

就活を始めてから初めて自己分析をする方が多いと思うので、やり方がわからないのは当たり前のことです。我流で自己分析をせずに、自己分析の基本的なやり方をまずはマスターしましょう!

自己分析が過去の振り返りだけになっている

2つ目の特徴は、自己分析が過去の振り返りだけになってしまっていることです。

過去経験の振り返りができているのはとても素晴らしいですが、その経験の中での自分の立ち位置や当時の感情まで深ぼるのが自己分析です。

例えば、サッカー部で部長をやっていただけでは自分のことは理解できず、なぜ部長をやっていたのか、その時は何がうれしくて何がきつかったのかまで深ぼるのです。

過去の経験をしっかりと深ぼることで分析がさらに深まり新たな自分の価値観や忘れていた強みなどを思い出すことができますよ。

▼ちょっとめんどくさい・1人では不安な方は診断▼

▼自己分析をしっかりと行いたい方はメンターに相談▼

自分の良い部分しか分析できていない

3つ目の特徴は、自分の良い部分しか分析できていないことです。

自己分析と聞くと、自分の良い部分をたくさん探そうとしてあまり見つからず不安になることはないでしょうか?

自己分析をする際は自分の良いところだけでなく、過去に経験して嫌だったことや短所などもしっかりと分析しましょう。短所は言い換えれば長所に代わることもありますし、過去経験して嫌なことは仕事においても嫌な可能性があるので、自分の合わない企業や業界を避けることにもつながります。

自身の短所や過去の嫌な経験に目を向けるのは嫌になると思いますが、分析をすることで強みに変わったり、合わない業界や企業の選別につながるのでぜひ挑戦してみてくださいね。

自分の嫌な部分を分析するのは、かなり辛いですよね。

しかし、自分では短所や弱みと思っていることでも、見方を変えると長所や強みになることも。そして、短所や弱みにちゃんと向き合っているだけでも、自分を客観視できているので、採用担当者からの印象が良くなります。

簡単5STEP|基本的な自己分析のやり方を紹介

ここでは自己分析の基本的なやり方を紹介します。自己分析と聞くとかなり難しくとらえがちですが、わかりやすく解説するのでぜひ参考にしてみてくださいね。

「やりたいこと・やるべきこと・できること」を自分の中でしっかりと明確にすることをゴールに自己分析をしてみましょう。

①自分が過去に頑張ったことをリストアップ

1STEPは、自分が過去に頑張ったことをリストアップすることです。

ここでリストアップする項目は、あなたが頑張ったと思う出来事で大丈夫です。どんなに小さい出来事でも余すことなく書き出してみましょう。

書き出しがうまくいかないときは、現在の大学生から頑張ったことを書き出し、少しずつ過去に遡っていくと良いです。

| 大学生 ・バイトでシフト管理をしていた ・授業のグループワークでチームの意見をまとめプレゼンを作成した ・サークルで楽器を始めて文化祭で披露した ・ゼミのプロジェクト |

| 高校生 ・ダンス部に入り、県大会優勝に向けて練習していた ・応援団に入り、団員として応援練習に励んだ ・受験勉強 ・浪人をして大学合格を勝ち取った |

| 中学生 ・空手で黒帯を取った ・サッカー部で副部長をしていた ・委員会長をしていた |

「これは頑張ったことと言えるんだろうか….?」ということも、全部書き出すのがポイントです。自分にとっては当たり前でも他人からしたらすごいと感じる強みが潜んでいますよ。

あまり先入観を持たず、自由に書き出してみましょう!

②頑張ったことを3つ選び詳細を書き出す

2STEPは、頑張ったことを3つ選び詳細を書き出してみましょう。

ここからは実際に自己分析をしながら、解説していきますね。まずは以下の3つの頑張ったことを選びました。

| 大学生 ・ゼミのプロジェクト |

| 高校生 ・ダンス部に入り、県大会優勝に向けて練習していた |

| 中学生 ・サッカー部で副部長をしていた |

選んだ頑張ったエピソードの詳細を書き出してみます。

| 大学生|ゼミのプロジェクト |

| ①法律関連のゼミに入り、過去の判例の論文を作成していた。 ③メンバーそれぞれの考えがあり、主張がぶつかるときがあった。 ④話合う機会を自分主体で開催していた。 ⑤他のメンバーの話の妥協点などを見つけようとしていた |

| 高校生|ダンス部に入り、県大会優勝を目指していた |

| ①ヒップホップのチームに参加していた ②自分の意見があまり言えないときがあった ③途中入部だったので、実力をつけるために自主練をしていた ④チームで同じ県大会優勝という目標を追っている時に充実していた |

| 中学生|サッカー部で副部長をしていた |

| ①部員のやる気があまり高くなかった ②練習は一人で遅くまで残り走り込みなどをしていた ③試合で負けると悔しかった ④チームで練習している時や活気がある状態が好きだった |

当時の思い出を遡りながら、頑張ったことの詳細を書き出していきます。もし忘れていたら友人や家族に当時の自分がどのようなことをしていたか聞いても良いですよ。

③当時のそれぞれの場面の感情を書き出してみる

3STEPでは、書き出したエピソードの当時の感情をより詳細に書き出してみましょう。

プラスの感情だけでなくマイナスナ感情も赤裸々に書きだすとより自己分析が深まりますよ。以下の表ではプラスの感情を「赤字」マイナスの感情を「青字」にしています。

| 大学生|ゼミのプロジェクト |

| ①法律関連のゼミに入り、過去の判例の論文を作成していた。 論文の作成はきつかったが、仲間と議論している時が楽しかった ②メンバーそれぞれの考えがあり、主張がぶつかるときがあった。 主張をぶつけ合うのは好きだが、自分の意見を押し通すのは得意ではなかった ③話し合う機会を自分主体で開催していた。 自分で解決できないことやメンバーの意見が割れたときなどは仲間に頼っていた。 ④他のメンバーの話の妥協点などを見つけようとしていた 険悪な雰囲気が苦手だった |

| 高校生|ダンス部に入り、県大会優勝を目指していた |

| ①ヒップホップのチームに参加していた 難しいジャンルだったが、難易度を気にせず興味を優先して参加した ②自分の意見があまり言えないときがあった 人の意見を優先して聞き、自分の意見は後回しにしていたがストレスはたまっていた ③途中入部だったので、実力をつけるために自主練をしていた 焦りと成長する楽しさから自然と努力していた。褒められるのも原動力に ④チームで同じ県大会優勝という目標を追っている時に充実していた チームプレイや士気が高い組織だと、よりやる気が出た |

| 中学生|サッカー部で副部長をしていた |

| ①部員のやる気があまり高くなかった やる気のなさに腹が立っていた ②練習は一人で遅くまで残り走り込みなどをしていた 自分が高い基準で引っ張らなくてはと思っていた ③試合で負けると悔しかった 負けず嫌いなので、負けると悔しかった。負けると練習量が増えた ④チームで練習している時や活気がある状態が好きだった チームプレイや士気が高い組織だと、よりやる気が出た |

過去の経験の中で、自分がどのような感情であったかをリストアップすることで、強みや弱みが浮き彫りになります。

また、過去に苦手だったことはこれからも苦手な可能性が高いです。苦手だった環境や状況だけでも思い出して、同じような環境の企業や業界は志望しない選択を取るのも良いですよ。

④共通点を見つけて整理する

4STEPは、選んだ3つのエピソードの共通点を見つけましょう。ここで見つかる共通点が企業選びの軸になります。

| プラスの共通点 |

| ・チームで何かをするのが好き ・自主練や話し合いの場を作るなど主体的に動く ・組織風土が良いとやる気が出る |

| マイナスの共通点 |

| ・個人で何か作業をすることは少し苦手 ・周りの雰囲気が悪いと影響を受ける ・意見が言えない、認められない環境はストレスを感じる |

共通点を見つけるときは、過去の頑張った具体的なエピソードを少し抽象化すると良いです。

具体的|チームで同じ県大会優勝という目標を追っている時に充実していた

↓

抽象的|雰囲気の良いチームが好き

このように少し抽象化することで共通点を探っていきましょう。

⑤将来やりたいことをリストアップする

5STEPは、自分の将来やりたいことをリストアップしましょう。

そして、自己分析をして見つかった自分の過去経験の共通点とすり合わせると、「企業選びの軸」が見つかります。

| ・チームで何かをするのが好き ・自主練や話し合いの場を作るなど主体的に動く ・組織風土が良いとやる気が出る ・個人で何か作業をすることは少し苦手→ ・周りの雰囲気が悪いと影響を受ける→ ・意見が言えない、認められない環境はストレスを感じる→裁量権がある、実力主義 |

企業を選ぶ際に自己分析をして「あなたの企業選びの軸」を決める必要があります。

今回この記事で行った自己分析では「チームや組織の雰囲気が良い・主体的に動けて裁量権がある」企業が合いそうです。逆に「人間関係が悪く、主体的に意見が言えない環境・個人作業がメイン」な企業はやめておく必要がありそうですね。

以上の結果から「人間関係が良好・風通しが良い・裁量権や主体性をもって働ける」などが「軸」になりそうですね。

就活の軸は、志望動機を作成する時や面接でも質問される項目なので、しっかりと自分で決めておきましょう。また、過去のエピソードを3つ深堀りして当時の感情まで思い起こすことで、あなたの強みや学生時代に頑張ったことも分かりましたよね。これがガクチカと自己PRの作成にも生きてきます。

ここまで【5STEP】で自己分析をしてきましたが、企業を選ぶあなたの「就活の軸」が分かり、「志望動機」や「自己PRで必要になる強み」「ガクチカ」が見つかりましたね。自己分析で分かったことをぜひ選考に活かしてみてください!

自己分析をより効果的にする4つのコツ

ここでは、自己分析をより効果的にする方法を解説しています。様々な自己分析のやり方を紹介していますが、やり方を間違えると効果があまりでないケースもあります。

自己分析の効果を上げるためにも、以下のポイントをしっかりと理解しておきましょう!

①事実だけでなく経緯や感情も書き出す

1つ目のコツは、事実だけではなく出来事の経緯やその時の感情も書き出すことです。

自己分析をより効果的にするためには、過去の事実を書き出すだけでなく、ことの経緯や当時の感情も一緒に書き出しましょう。

感情まで書き出すと、自分が何に喜怒哀楽を感じるのかが分かりやすくなるので、自己分析が深まり業界の選定や企業選びがかなりはかどりますよ。

②マイナスの感情も分析する

2つ目のコツは、プラスの感情だけではなく、マイナスな感情も全部書き出すことです。

自己分析というと、過去の良かった思い出の中から自分の得意なことを分析しようとしがちですが、マイナスの感情の中にもあなたの強みや個性が詰まっています。

例えば、同じチームメンバーのやる気のなさにイライラしていたエピソードから考えると、もしかしたら部活は楽しくなかったかもしれませんが「誰よりも熱量をもって取り組んでいたからこそ」さぼっている人にイライラしていたのかもしれません。

むしろ、あなたの強烈な強みや価値観はマイナスな感情を抱いていた過去の経験から見つかる可能性もあるので、マイナスな感情にもしっかりと向き合いましょう。

マイナスの感情は、場合によっては周りとの熱量や基準の違いから沸き起こっている時もあります。バイトで自分は一生懸命やるタイプだが、さぼっている人がいると嫌な気持ちになることってありますよね。

しかそ、あなたはさぼらずに一生懸命バイトに向き合っているので、そこに強みや周りの就活生と差別化できる強みが含まれているかもしれませんよ。

③分析した過程を記録しておく

3つ目のコツは、分析した過程を記録しておくことです。

自己分析では様々な自身の経験を深堀りしていきますが、時間が経つと忘れてしまいます。せっかく自己分析をするのであれば、忘れても復習ができるように記録を残しておきましょう。

自分でエクセルシートなどに保存しておいても良いですし、専用のノートを1冊買って使ってみるのもいかもしれませんね。

④他己分析で深ぼる

4つ目のコツは、自分以外の誰かに他己分析してもらうことです。

自己分析は自分でやるので、少し偏った結果になってしまうこともあります。なので、第三者に分析してもらうと、自分では思いもしなかった価値観を見つかられるのです。

自分では当たり前にやっていたことを褒められたり、むしろ注意された経験はないでしょうか?意外と周りの人に自分のことを聞くと想像とは違った回答が返ってきますよ。

| ・私の癖は何ですか? ・印象的に残っている私とのエピソードは何ですか? ・第三者に私を紹介するとしたら? ・直した方が良いことは何ですか? ・私に合う職種や業界は何ですか? ・私は将来どんな姿になっていそうですか?…etc |

1回目の転職の際には、転職エージェントに相談していました。自分1人で自己分析をすることに不安がある場合は、誰かを頼るのもありですよ。

以上の質問を家族や友人にしてみてください。自己分析の結果と一緒だと、自己分析があっていることの証明になりますし、思いもよらない価値観が見つかったら新たな自分を知れますよ。

目的別|あなたに合う自己分析のやり方を見つけよう!

基本的な自己分析のやり方を紹介しましたが、それ以外にも自己分析を行う実践的な方法がいくつかあるので紹介します。

基本的な自己分析でうまくいかない方や、もっと自己分析を深めたい方向けに様々な自己分析法をまとめたので、表から気になるものを見てみてくださいね。

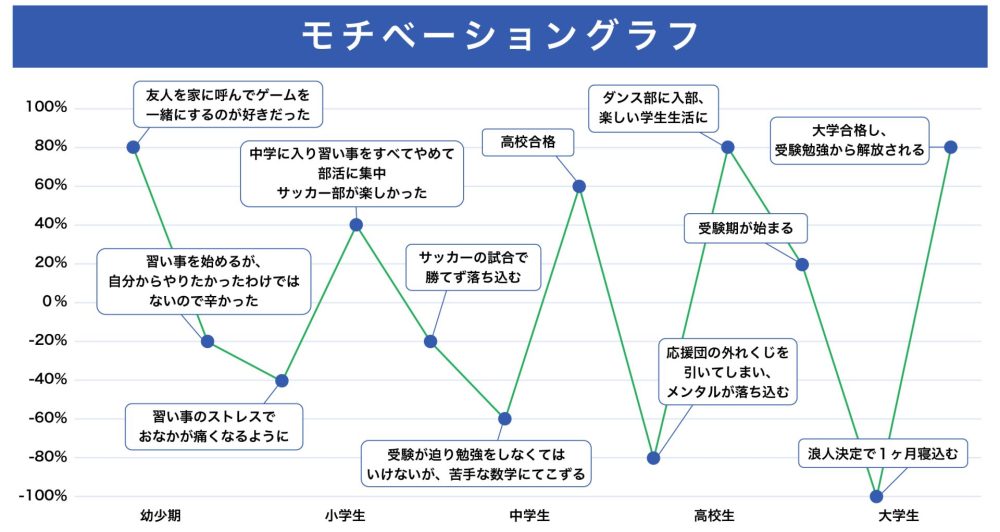

①モチベーショングラフ

モチベーショングラフは、自己分析の覚悟として、自分の過去の経験を視覚的に振り返り、モチベーションの変化を分析する方法です。

この手法では、過去の出来事を時系列に沿ってグラフ化し、学業や仕事、プライベートでの出来事などを振り返り、それぞれの出来事で感じたモチベーションを数値化していきます。

これによりどのような状況や出来事が自分のモチベーションを高めたのか、どのような逆境で落ち込んだのかを明確に理解できます。

結果として、自己の価値観や強み、モチベーションの源泉を理解でき、今後のキャリア選択や自己成長のための指標の1つになります。

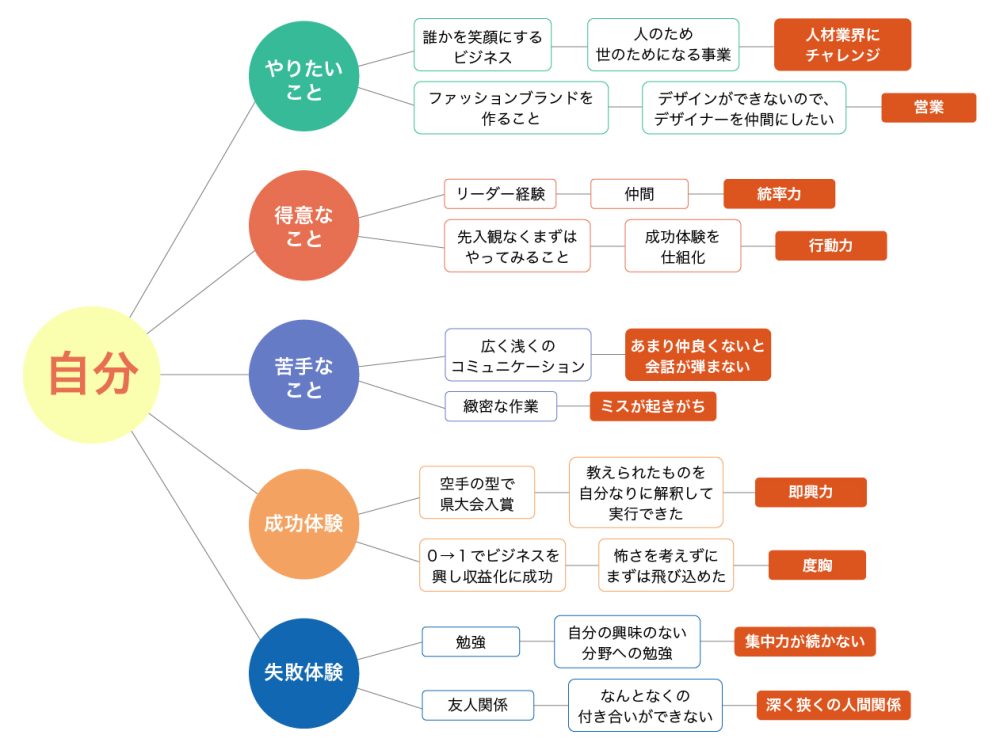

②マインドマップ

マインドマップは、自己分析において自分の考えや感情、経験を整理するための効果的な手法です。

中心に一つのテーマ(例:自分の強みや価値観)を設定し、そこから関連する要素を枝分かれさせて展開していく図式的な方法です。思考を視覚的に表現することで、頭の中でバラバラだった情報を整理し、全体像を捉えやすくなります。

例えば、「得意なこと」をテーマに設定すると、その周囲に「行動力」「リーダーシップ」などの強みが展開され、それぞれ具体的なエピソードや状況がつながっていきます。

これにより、自分がどのような経験からどのような強みを得たのかを視覚的に理解でき、頭の中を明確に整理できます。

以下の記事では、マインドマップについてより詳しく解説しています。実際にマインドマップを試してみたくなった方はぜひ読んでみてくださいね。

③自分史

自分史は、自分の過去を振り返り詳細を表に一覧でまとめる自己分析法です。

自分史は以下のフォーマットが基本的なものになり、幼少期から現在の大学生に至るまでの自分の歴史を振り返ってみましょう。

| 当時の立ち位置 | エピソード | 感情 | 経験からの学び | |

| 幼少期 | ||||

| 小学生 | ||||

| 中学生 | ||||

| 高校生 | ||||

| 大学生 |

意外と中学の時に部活の副部長をやっていたことを忘れているケースが多くあります。中には、ないと思っていた強みや自己PRで話すエピソードが見つかる人もいるので自己PRの書き方に悩んでいる人もおすすめの自己分析法ですよ。

④メンターを利用する

メンターを活用することは、自己分析をさらに深掘りするために非常に有効な手法です。

メンターとは、経験豊富で信頼できる人材であり、アドバイスやサポートを提供してくれる自己分析のプロです。自分だけでは気づけない部分や、1人で自己分析がしっかりとできているか不安な方はメンターに相談してみても良いかもしれません。

また、メンターは自身の経験を共有し、実践的なアドバイスを提供してくれるため、社会人としてのリアルの部分も教えてくれます。

自己分析をさらに効果的にするためにも自己分析のプロに相談してみましょう。

⑤WEB診断ツールを使ってみる

AI強み診断で自分の強みを探すのも1つの方法です。

自己分析をしていく中で、強みがうまく見つかれば良いのですが人によってはうまく強みが見つからないケースもあります。

そんなときはとっかかりとして「AI強み診断」をやってみましょう。チャットGPTがあなたの強みを教えてくれますよ。

転職経験者に聞く!社会人の先輩が自己分析不足で後悔した話

ここでは、すでに転職を経験した社会人の先輩たちに過去の就活経験をインタビューをしたので、その内容を紹介します。

自己分析への向き合い方など、就活生にとっても大切な要素が多くあったので、ぜひ先輩の転職エピソードを最後まで読んでみてくださいね。

監修者 久保さんの転職エピソード

なんとなく「稼ぎたい」で企業を選ぶと危険!

就活生のうちから自己分析をしっかりと行いましょう!

| 現在は人材会社にて、キャリアアドバイザーの前線で就活支援中。他の記事でも監修者としてご紹介させていただいております。転職経験2回(1社目:保険系営業会社、2社目:東証プライム上場通信事業会社) |

私は、新卒で保険系会社の営業職に就きました。当初はあまりしっかりと自己分析をせず、「稼ぎたい」という漠然とした思いで入社を決めました。

しかし、「稼ぐ」という想定が少し甘く、新卒で入ったからすぐに思っていたほどに稼げず、業務内容も想像と違ったため早期離職につながりました。

2社目は、1社目の経験を活かし実際に稼げる企業への就職に成功していましたが、稼げるけど顧客ファーストではなかったため、転職を考え始めていました。

このタイミングで改めて自己分析をし「誰かのためになる仕事」が自分にとって良いのではないかと軸が決まり、実際に人材業界で複数社内定をもらいました。

今は、自身の過去の経験からまずは徹底的に自己分析を学生と一緒に行い、学生のビジョンが明確になってから企業を紹介することを徹底しています。自己分析はしっかりと行いましょう!

畠山さんの転職エピソード

転職経験の中で、自己分析の大切さを実感しました!

| 現在は人材会社にて、キャリアアドバイザーを経験後、コーディネーターとして企業と学生の間に入り就活支援中。転職経験2回(1社目:保育士、2社目:携帯販売の営業会社) |

保育士から営業会社、そして現在の人材会社と3回転職を繰り返しました。保育士から転職した理由はコロナウイルスの流行によって業務内容が大きく変わったことだったので、1回目の転職は転職エージェントを頼りました。

なので、私が自己分析の大切さに気付いたのが、2社目の営業会社から現在所属している人材会社への転職の際です。営業会社でもグランプリの受賞や店長を任されていたのでやりがいはありましたが、それ以上に「誰かのためにサポートする仕事」が自分のやりたいことだと分かり人材業界1本に絞っていました。

キャリアアドバイザーも経験し、今は就活生のサポートをメインに担当していますが、自己分析で見つかった私の軸である「誰かのサポートができる仕事」にたどり着けたので、改めて自己分析の大切さを感じています。

自己分析をする際の注意点3つ

ここでは自己分析をする際の注意点を解説します。自己分析はいつどれだけやっても良いのですが、やり始めると際限がないので、自分の中である程度区切りを決めて行いましょう。

また、やり方を間違えると効果があまりない自己分析をやり続けてしまうことになるので、自己分析を始める前にしっかりと理解しておくと良いですよ。

志望企業のために自分に嘘をつかない

1つ目の注意点は、志望企業の選考に通過するために自分に嘘をついて分析しないことです。

どうしても行きたい企業があると自己分析を始める前に、企業に寄せた強みやエピソードを探して深堀をしてしまいがちです。気持ちは分かるのですが、やりすぎるとやりたいことや合う仕事に就けず、仮に入社できたとしても早期離職につながる恐れがあります。

恋愛に例えると「顔を好きになって付き合ったけど、中身や性格が悪いとすぐに分かれてしまう」ように、企業のネームバリューだけで仕事を選ぶのは危険です。

自己分析をする際は一旦志望企業のことは置いておき、まずは自分に向き合ってみてくださいね。

どうしても行きたい企業があるとその企業向けに自己分析をしてしまいがちですが、入社後に違和感を感じて早期離職の可能性が高まります。自己分析をする際には、企業の子とは考えないことがコツですよ。

自己分析の期限と目的を決める

2つ目の注意点は、自己分析をする期限を決めることです。

自己分析は就活の時にやって終わりではなく、社会人になってもやるべきときがくるほど果てしないものです。なので、期限をしっかりと決めないと多くの時間を自己分析に費やしてしまい、就活どころではなくなります。

就活準備期間であれば、例えば「2週間で業界や企業を5つほどに絞る」などの期限と目的を決めて自己分析を始めましょう。

大学の授業もある中、就活が始まるので期限をしっかりと決めて自己分析を行わないと自分が良く分からないまま就活をすることになってしまいますよ。

強みを自分の思い込みで決めない

3つ目の注意点は、思い込みで自分の強みを決めてから自己分析をしないことです。

自己分析を始める前に強みを決めてしまうと、その強みの根拠を探すのが自己分析の目的になってしまい、本来の自己分析の目的とずれてしまいます。

また、自分で思っている強みがずれていた場合は抽象的な主張が増えてしまうので、特に面接の深掘り質問に対応できなくなります。

場合によっては、就活がある程度進んでから道に迷ってしまい、もう一度自己分析をしなくてはいけなくなりますので注意してくださいね。

就活相談に乗る中で、自分の強みを正確に分かっている学生は少ないです。実際に、一緒に自己分析をしていく中で、就活生自身が最初に伝えてくれる強みとは別のものが最終的に強みになることも多いです。

自己分析を企業・業界選びに活かす方法2つ

ここでは、自己分析を企業や業界選びに活かす方法を紹介します。自己分析ができたら次にすべきことは企業や業界を選ぶことなので、しっかりと確認して自己分析を次に生かしていきましょう!

業界を書き出して特徴をリストアップ

まずは、業界をリストアップしてそれぞれの特徴を書き出してみましょう。

自己分析をした際に、自分の「やりたいこと・できること・やるべきこと」が分かっていると思うので、自己分析の内容と照らし合わせて業界を絞り込んでいきます。

| ・メーカー ・商社 ・小売 ・金融 ・サービス ・マスコミ ・ソフトウエア/通信 ・官公庁/公社/団体 |

以下の記事では業界分析について詳しく解説しています。企業分析との違いも紹介していますので、気になる方はぜひ読んでみてくださいね。

企業研究の項目を理解する

企業研究で必要になる項目を理解して調査してみましょう。

| ・企業名 ・業界 ・設立年 ・資本金 ・企業理念 ・社員数 ・年収 ・制度 ・平均年収 ・主な事業 ・グループ会社 |

以下の記事で企業研究のやり方を詳しく解説しているので、気になる方はぜひ参考にしてみてくださいね。

自己分析を選考通過に活かす方法を解説

ここでは、自己分析を選考通過に活かす方法をジャンルごとに紹介します。自己分析はできたけどそれぞれの活かし方が分からない場合もありますよね。

気になるジャンルを確認して、自己分析を最大限生かしていきましょう。

自己PR

自己分析は自分の過去を分析する中で、過去の出来事やその時の感情を書き出していきます。

その中で、見つかった自分のプラスの感情とマイナスの感情に自己PRで伝えるべきエピソードや強みがセットで存在しているのです。

自己PRは過去の経験の中で、自分の良さを発揮してどのように行動したのかを伝えることです。なので、自己PRに自己分析の内容を生かしたい方は、過去の出来事とその時の感情を思い起こしてみてください。

また以下の記事では、実際に自己PRの書き方を詳しく解説しています。好印象な自己PRを書きたい方はぜひ読んでみてくださいね。

志望動機

志望動機を好印象にするためには、将来何がしたいのかについてと就活の軸が定まっている必要があります。

自己分析で過去のできごとを分析し、自分がプラスの感情やマイナスの感情になるときの共通点が分かったと思います。その共通点こそ就活の軸です。

なので、その軸を志望動機ではしっかりとアピールしましょう。軸が明確に決まっていると「なぜその企業を志望しているか?」の理由が具体的になるので、説得力のある好印象な志望動機を作成できますよ。

以下の記事では、好印象な志望動機の書き方を詳しく解説しているので、気になるかたはぜひ読んでみてくださいね。

ガクチカ

ガクチカは、学生時代に力を入れたことです。

ガクチカは学生時代に頑張ったことなので、大学生だけではなく、中高の出来事でも問題ありません。自今分析をする中で過去のエピソードをリストアップしたと思いますが、そこに学生時代に頑張ったことが詰まっています。

自分がアピールしやすいエピソードを選んでエントリーシートに記載してみましょう。

以下の記事では、ガクチカがあまり思いつかない人向けに、基本の書き方からガクチカの見つけ方まで解説しています。

就活の軸

志望動機の内容と少し重なりますが、自己分析の中で見つかった共通点が「就活の軸」です。

軸は主に「やりたいこと・やるべきこと・できること」がすべてそろっていることを意味しており、この軸を見つけることに苦労する学生が多いです。

自己分析をしていく中で、自分が大切にしていた価値観や逆にこれだけは譲れない条件などが見えてきます。それらに情報をもとに就活の軸を明確にしていきましょう。

以下の記事では、就活の軸を一覧で65個紹介しています。自己分析で見つかりはしますが、他の就活の軸を参考にもできるので気になる方は読んでみてくださいね。

あなたに合う自己分析のやり方を見つけて、納得内定を目指そう!

仕事は社会人になってから大半の時間を使うものです。自己分析をしっかりと行うことでイキイキとした社会人生活を送れるかそうではないかが決まります。

内定をゴールに定めるのではなく、本当に自分に合う仕事を見つけるためにもこの記事の自己分析法をしっかりと試してみましょう!

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。