業界研究のやり方を徹底解説|メリットや応用編のやり方も紹介

業界研究は、就活で重要な工程の1つです。

「時間がかかりそうだし、ちょっと面倒だな…」

「業界の研究をするといっても、信頼できる情報をどこから得ればいいの?」

「そもそも業界研究って、そんなに重要?」

このような疑問を抱いている就活生も多いのではないでしょうか。「業界研究は重要だ」と言いながらも、具体的なやり方は教えてくれないことがほとんどですよね。

そこで本記事では、業界研究の効率的なやり方や注意点を徹底的に解説していきます。時間がない人でもできる情報収集の方法も紹介していますので、スキマ時間を活用してみてくださいね。詳しいやり方を知って、興味のある業界への理解を深めていきましょう。

\ 現役人事が詳しくアドバイス! /

業界研究をしたいけど、興味のある業界が見つからず困っている方もいると思います。そんな時はまず、自分の強みを活かせる業界を探すのがおすすめ。

カリクルでは自分の強みが3分でわかる、無料の強み診断を提供しています。ぜひ利用してみてくださいね。

キャリアアドバイザー 富樫

早稲田大学卒業後、新卒で株式会社C-mindに入社し、キャリアアドバイザーを担当。年間2000名の就活相談実績を持つ。就活生に寄り添うことをモットーとし、特にファーストキャリアを重要視したアドバイスとケアを行なうことで、内定獲得実績において2024年度上半期MVPを獲得した。

就活全般をサポート!便利なツール集

- 1AIでES自動作成|ES作成を丸投げ

- LINE登録でESを自動作成してくれる

- 2志望動機テンプレシート|時間短縮

- 早く質の高い志望動機が作れる!

- 3自己PR自動作成|お手軽完成

- 基本構成を押さえてすぐに作成!

業界研究とは

業界研究とは、自分の興味のある業界を調べて特徴や仕事内容を知り、理解を深めることです。

就活の初期から自己分析と並行して行われることが多く、業界研究を元に受験する企業を絞り込んでいきます。2~3つの業界に絞り込んで受験することが一般的ですね。

これによって就活の軸が決まるため、業界研究は欠かせない工程なのです。業界研究によって知識を蓄えた後は、興味のある会社を見つけ、企業研究に移っていきましょう。

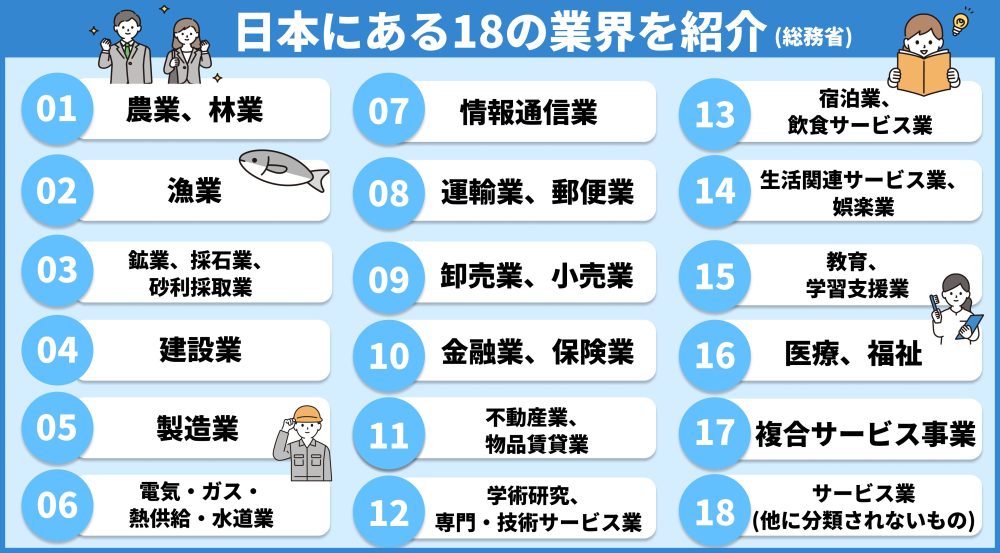

興味のある業界どころか、日本にはどんな業界があるのか全然わからない…!

業界に関する知識があまりない方は、まずは全ての業界を見て、全体像を把握することから始めてみましょう。

総務省が定めた分類によると、日本には18の業界があります。下の表でまとめましたので、興味のある業界を探してみてくださいね。

より各業界について詳しく知りたい方は、以下の記事がおすすめ。業界の魅力が網羅されており、特徴を掴むことができますよ。

業界研究をする3つの目的

「就活において必須だ」と言われる業界研究ですが、やる目的がわからなければモチベーションが湧きませんよね。

この章では、業界研究をする3つの目的を紹介します。業界研究がなぜ重要なのかを、ここで把握していってくださいね。

\ 業界・企業分析はこれ1つで完璧! /

①各業界の知識を得るため

業界研究をする最大の目的は、業界の知識を得ることです。

「知っている業界だから応募する」「有名ではない業界は怖いから受けない」という就活生もいますが、知名度が低くてもやりがいのある業界はたくさんあります。

知識不足で自分の将来を狭めてしまうのは、もったいないですよね。

日常で目にしない分野やマニアックな業界でも、詳しく調べると独自の魅力や可能性が見つかるはずです。様々な業界を知ることで、自分に本当に合った選択肢が見えてくるでしょう。

CMなどでの露出が多い有名企業は倍率が高くなりやすく、就職難易度が高いのが現状です。

有名でなくても福利厚生が充実しており、働きやすい会社はたくさんありますよ。

②志望する業界を絞るため

業界研究をする2つ目の目的は、志望する業界を絞ること。志望業界は2、3つに絞り込むのが一般的です。

業界研究をして興味のある業種を見つけ、志望分野を絞り込むことで、各企業に対して明確な志望動機を持って挑めるという利点があります。

業界を絞り込まずに多くの企業を受験すると、それぞれの理解度や志望動機が浅くなったり、準備に時間がかかったりといったデメリットがあるのです。

スムーズに企業選びを進めるためにも、業界研究は不可欠なのですね。

③企業選びに繋げるため

業界研究をする3つ目の目的は、受験する企業選びに繋げるためです。

業界研究で得た知識は、企業研究を行う上での基礎となります。業界の知識がなければ、企業の強みや魅力を十分に把握できませんよね。業界のトレンドや特性を理解すると、どの企業が自分の価値観やキャリアビジョンに合致しているのか見えてくるのです。

「自分に合った企業選びができるか不安…!」という方のために、カリクルでは無料で「企業分析・業界分析・企業比較」ができるエクセルシートをプレゼントしています。

ぜひ下のボタンから取得して、内定獲得に役立ててみてくださいね。

\ 業界・企業分析はこれ1つで完璧! /

業界研究をするメリット3つ

「業界研究って時間もかかりそうだし、大変そうだな…」

そう思い、腰が重くなっている方は多いでしょう。

しかし、しっかりとした業界研究は就活中とても有利に働き、周りの学生と差をつけることに繋がりますよ。この章では、業界研究をすると得られるメリットを3つ紹介します。

①自分と業界とのマッチ度を図れる

業界研究をすることで、自分とその業界が合っているか知ることができます。

業界について詳しく調べると、業務内容に興味を持てるか、やりがいを感じられるか、そこで働く人たちと良い人間関係を築けそうか、などを実際に働く前に知れるのです。

なんとなく自分には向いていない、と思っていた業界でも、「調べてみたら以外と面白そうな業務内容だった!」ということもあり得ますよ。

業界研究にしっかりと取り組むことで、自分と業界とのマッチ度を図れるのです。

仕事内容や給与以外に調べた方がいいことはありますか?

どんな人々がその業界で働いているのかも知っておくと良いです。長い間勤める職場では、良好な人間関係を築きたいですよね。

実は、人間関係のトラブルは離職理由の多くを占めているのです。業界の特徴を掴み、『自分はその業界の人と気が合いそうかな?』と考えてみてください。

②ESや面接で業界の理解度をアピールできる

業界研究をすると、ESや面接で業界への理解度をアピールできます。

面接では、就活生がどのくらい業界知識があるのかを図るために、業界のトレンドや特有の課題に関する質問が多く問われます。

それらの質問に明確に答えられれば、業界について深い知識があることを伝えられるのです。

面接官はこれまでに何十人という就活生を見てきているので、しっかりと業界研究をした学生はちゃんと評価してもらえるはずですよ。

③志望動機の質が高くなる

業界研究に取り組むと、志望動機の質が高くなるというメリットがあります。

業界研究を通じて特徴や将来性を理解すると、自分の経験やスキルをどのように活かせるのか、より具体的に志望動機に落とし込めるのです。

「なぜその業界を選ぶのか」「どんな貢献ができるのか」を明確に表現できるため、面接官にとっても納得しやすい内容となります。その業界に入りたい理由を解像度高く語れる学生を、企業は落とせませんよね。

さらに、業界課題に対する自分なりの見解などを盛り込めば、他の就活生とかなり差別化を図れますよ。

\ ハイレベルな志望動機の作成はここをクリック! /

業界分析をやらないで就活するリスク3選

ここまで、業界研究をする目的とメリットを解説しました。

逆に、業界分析を全くせずに就活をしたら、どんな困ることがあるのでしょうか?

業界分析をやらないで就活するリスクを3つ見ていきましょう。

①入社後のギャップに悩む

業界研究をせずに企業選びをすると、入社後、想像とのギャップに悩むことになります。

業界特有の文化や働き方、業務内容について十分に理解せずに就職するため、入社後に「思っていたのと違う…!」と感じ、ミスマッチに悩んでしまうでしょう。

例えば、ワークライフバランスを重視したい学生が激務で知られる業界に入った場合、体力的にも精神的にも辛い生活を送ることになります。

入社後すぐに離職してもう一度就活もできますが、入れる企業は新卒の頃より狭まるのが現実。入社後にギャップを感じないためにも、業界研究は必要なのです。

\ 入社後に後悔したくない方はこちらの記事も必見 /

②志望動機が浅くなる

業界研究をせずに就活に挑むと、志望動機が浅くなるというデメリットがあります。

業界や企業に関する知識がないため深い志望理由が書けず、表面的なものになってしまうのです。

採用担当者は、志望動機から応募者がどれだけ自社や業界について知っているかを判断します。知識が浅いと「本当にこの業界で働く意欲があるのか?」と思われ、ESや面接で評価が下がってしまうのです。

業界研究をしっかりと行った結果、深い志望動機が書けているOK例と、浅い理由しか書けていないNG例を比較してみましょう。

| 業界研究を志望動機に活かせているOK例 | 志望動機が浅いNG例 |

| 御社の〇〇システムの先進性に魅力を感じ、これを通じて成長に貢献したい。 | 御社は知名度があり、安定した企業だから応募した。 |

表面的な志望動機は他の就活生との差別化ができず印象に残りにくいため、内定獲得のチャンスも減少してしまいます。

選考通過のためにも、業界研究は重要なのですね。

「業界研究はしっかりやったけど、自分のESはこれでいいのか不安…!」という方のために、カリクルではESの無料添削を行っています。ぜひ就活のプロに添削を依頼して、業界への理解を最大限にアピールしてみてくださいね。

③キャリア・ライフプランが描けない

業界研究をせずに就活すると、長期的なキャリアプランが描けないというデメリットがあります。

入社後にどんなスキルが身に付くのかわからないため、成長の方向性や目指すべき目標が定まらない可能性があるのです。

また、キャリアプランだけではなく、ライフプランも立てにくいという欠点もあります。

例えば、「結婚して子育てに力を入れたい」と思っていても、出張や転勤が多い業界であれば子供と密に接することは難しいでしょう。自分が何となく思い描いていた将来像が実現できないのは辛いですよね。

キャリア設計だけでなく、理想の私生活を実現するためにも業界研究は欠かせないのです。

「どんな仕事をしたいか」だけでなく、「どんな社会人生活を送りたいか」までイメージしながら業界研究を行うと効果的ですね。

すぐできる!簡単4STEP|業界研究のやり方

「業界研究が大切なのはわかっているけど、具体的なやり方がわからない…」

「時間がかかって大変そうだから、後回しにしてしまっている」

そんな方のために、簡単にできる業界研究のやり方を4つ、わかりやすく解説していきます。

やり方をマスターして、興味のある業界の知識を深めていきましょう。

「もっと深く業界を知りたい!」という方のために、本記事では応用編の業界研究のやり方も紹介しています。下のボタンから見てみてくださいね。

①業界の全体像を掴む

まずは大まかに業界の全体像を掴みましょう。その業界の仕事内容や存在する企業をざっくり調べるのがポイントです。

たとえば、食品業界なら「どんな食品が主に売られているか」「商品はスーパー向けなのか、飲食店向けなのか」などを簡単に見てみましょう。

自分が見聞きしたことのある商材や企業と結び付けられると、グッと理解が深まりますよね。全体像を掴むことでより興味が湧き、次のステップもスムーズに進められます。

\ ちょこっと豆知識 /

「メーカー」と「製造業」の違いは?

どちらも製品の生産に関連する業種を指しますが、実は異なる意味合いをもっています。

●製造業

→製品を実際に製造する産業全体を指す

●メーカー

→製品を設計し、製造する企業もしくは個人を指す

「製造業」はものを作る業界全体を指します。それに対し「メーカー」とは具体的な企業や個人を指し、「ブランド」のような意味合いがあるのです。

②業界トップの企業をいくつか調べ共通点を見つける

次は、その業界で名が通った大手企業をいくつかピックアップしてみましょう。

知っている企業を列挙したり、ネット検索で「〇〇(業界名) 大手企業」と調べて、特に存在感のある企業をリストアップします。

その上で、「どんな商品やサービスが強いか」「どの国でビジネスをしているか」など、似ている点を探してみてください。

類似点を探っていくと、業界全体の特徴を掴めてくるはずです。

例えば、IT業界なら「AIの倫理的利用への注目」「海外展開が盛ん」などといった共通点が見られるでしょう。

大手企業に共通するビジネスを理解出来たら、次のステップに進みましょう。

③業界の特徴や課題点を把握する

共通点を見つけられたら、業界の特徴や課題点を把握しましょう。

業界ごとに異なる安定性や成長性を知ることで、企業で安心して長く働けるかを判断しやすくなります。

また、業界がどんな課題に直面しているのかを理解すると、面接で自分の視点を交えた意見も話しやすくなりますよ。

業界ごとの特徴・課題点を掴むことで、自分と業界がマッチするか、安心して働けそうか把握できるのです。

例えば、インフラ業界は人々の日常生活に欠かせないサービスを提供しているため安定性があり、長期的に働きやすいとされています。

その反面、昨今頻発する自然災害に対し対応力を高める必要がある、という業界課題がありますね。

④業界研究をしたらまとめノートを作る

最後に、業界研究の内容をノートに整理してみましょう。

調査した情報を一箇所にまとめることで、理解を深められるだけでなく、後から振り返る際にも役立ちます。

ノートには、業界の全体像、トップ企業の特徴、抱えている課題などを記載し、さらには自分なりの視点や感じたことを書き加えてみると効果的ですよ。

そうは言っても、いきなりまとめノートを作るのは難しいですよね。こちらの記事に詳しい業界研究ノートの作り方が紹介されているので、ぜひ参考にしてみてください。

もっと深掘りしよう!【応用編】業界研究のやり方3つ

「もっと深く業界研究をして、企業の具体的な業績を見たい!」

「他の就活生と差をつけられるような、業界研究のやり方が知りたい!」

この章では、他の学生より一歩先を行きたい就活生のために、応用編の業界研究のやり方を解説していきます。大手企業の内定獲得を狙っている方、面接で圧倒的な評価を得たい方は必見です。

応用編の3つの方法を一緒に見ていきましょう。

面接では「弊社の業界における○○というニュースについて、あなたはどう考えますか?」といった、時事的な質問が問われることがあります。

このような難易度の高い質問にもバッチリ対応できるように、ここで細かく確認していきましょう。

①業界のトレンドや時事ニュースを知る

業界研究のレベルを上げるために、業界のトレンドや最新のニュースを知っておくと効果的です。

新しい技術の登場や法律の改正、消費者の好みに日々変化があるため、企業を取り巻く環境は常に変化しています。それらを知ることで業界の理解がさらに深まりますよ。

新聞や業界ニュースで日々情報を仕入れ、自分の中の知識を日常的にアップデートしていきましょう。

ITなどの状況の変化や進歩が激しい業界の面接において、トレンドや時事的な事象に触れて意見を述べると、「この学生は激しい変化にも柔軟に適応できそうだ」と評価されることにも繋がりますね。

②企業の財務分析をする

企業研究をより深めるためには、財務分析が効果的。

具体的な財務状況を知ることで、経営状態や将来の成長可能性を把握できるからです。売上や利益が安定している企業は倒産のリスクが少なく、従業員に長期的に働きやすい環境を提供してくれますよね。

具体的には、企業の決算書を見て、過去数年の業績を比べてみましょう。同じ業界の他社と比較してみるのも効果的です。競合他社と比較することで、その企業の安定性を把握できますよ。

コロナ禍であった2020年~2022年を見てみると、大きく業績が落ち込んでいる企業があるはず。観光業や飲食業は特に顕著ですね。

コロナ禍のような非常事態に企業がどう対処したのかを調べてみると、会社の特徴や課題点がさらに見えてきますよ。

③業界研究を志望動機に活かす

業界研究で得た知識を、志望動機にも盛り込んでみましょう。

せっかく時間をかけて行った業界研究を知識を蓄えるためだけに利用するのではなく、志望動機にも活かせたら、より説得力のある内容になりますよね。

より深みのある志望動機を作る方法を3つ紹介します。

\ 自分の魅力を最大限活かす志望動機はここから作成 /

1.業界特有のやりがいを強調する

まず1つ目は、業界特有のやりがいを志望動機に盛り込む方法。

やりがいを強調することで業界に対する理解と情熱が伝わり、面接官に好印象を与えられます。

業界特有のやりがいを理解し、自分の価値観や目標と結びつけて表現することで、志望動機がより具体的で説得力のあるものになります。

例えば、製造業であれば、高品質な製品を作ることに対する誇りや、顧客の期待に応える重要性をアピールすると効果的。

IT業界なら、最新技術を駆使して未来を切り開くことに魅力を感じていることを強調すると良いですね。

業界特有のやりがいを志望動機にする例

私は高品質な製品を作り上げる製造業の誇りと、顧客の期待に応える責任感に共感して、御社に志望しました。

2.企業理念に共感したことを伝える

2つ目は、企業理念に共感したことを伝える方法。

企業の理念やビジョンに共感することで、入社後もその方針に沿って働く意欲があることをアピールできます。

具体的には、企業の理念が持つ社会的な意義や、それを実現するための取り組みについて調べ、自分自身の経験や目標と関連付けて説明しましょう。

企業理念を通じて自分の価値観を表現することで面接官に強い印象を与え、志望動機に深みを持たせることができるのです。

例えば、社会貢献を重視する企業であれば、自分がボランティア活動や地域貢献に積極的に参加してきた、といった経験を伝えられたら効果的ですね。

信頼性のある経験で企業とのマッチ度を強調できます。

企業理念への共感を志望動機にする例

私は御社の社会貢献への理念に共感し、学生時代に行った地域ボランティアの経験を活かしたいと考えております。

3.入社後にしたいことを具体的に述べる

3つ目は、入社後に企業で取り組みたいことを具体的に述べる方法。

業界研究で身に付けた知識を活かし、業界や企業が抱える課題点に自分ならばどう対処するのか具体的に述べると効果的です。「この学生は入社後に企業課題に熱心に取り組んでくれそうだ」と評価されることに繋がりますよ。

入社後の具体的な行動計画を述べることで、自分が企業にとって価値のある人材であることを強く印象付けられるのです。

例えば、セキュリティ問題の解決が求められるIT業界において、企業独自の技術を世界に広めたい、といったことを伝えると、自分が他でもないこの企業に入りたい理由をはっきりとアピールできます。

入社後にしたいことを伝える例

入社後はIT業界のサイバーセキュリティ課題に対し、御社の技術を世界に広め、安心できる通信環境を拡大したいのです。

業界研究に役立つ情報源を紹介

業界研究のポイントが掴めたあとは、早速情報収集に入りましょう。この章では、業界研究に役立つ情報源を紹介しています。

「情報を集める」と言われても、どこで信憑性のある情報を仕入れればいいのかわからないですよね。「情報の集め方がわからず、結局いつもネットの情報に頼ってしまう…」という方も多いと思います。

ここで信頼性のある情報源を知って、効率よく業界研究を進めていきましょう。

①さくっと気軽に調べたいとき

まずは時間をあまりかけず、さくっと気軽に調べたいときに効果的な情報源を3つを紹介します。

「志望しているわけではないけど、何となくこの業界が気になる」と情報に軽く触れたいときに有効です。一緒に見ていきましょう。

就職情報サイト

気軽に業界の概要を掴みたいときは、就活情報サイトが便利です。

業界別の特集ページや企業インタビュー記事など、初めて業界を知る人でもわかりやすいコンテンツが多く、全体像を素早く把握することができますよ。

私たちが提供する就活情報サイトでは、企業・業界分析が一枚で完結する就活マスターシートをプレゼントしています。ぜひ活用して、業界研究に役立ててみてくださいね。

業界についてまとめられたYouTube

わかりやすく、楽しく情報を得たいときはYouTubeが効果的。

「〇〇業界のリアルな仕事内容」「〇〇業界で働く人の1日」といった動画は業界に全く知識がない人でもイメージしやすく、雰囲気を掴むのに適しています。

また、企業が公式的に動画を公開している場合も多く、現場社員が語る仕事内容や、企業がどのような人材を求めているかなど、リアルな情報が得られますよ。

スキマ時間を活用して情報収集するのに最適ですね。

SNSの情報

最新の業界トレンドや企業の動きをリアルタイムでキャッチしたいときは、SNSが有効です。

XやLinkedInなどでは企業公式アカウントや業界の専門家が情報を発信しており、ニュースや新サービス、イベントなどの情報がタイムリーに得られます。職場風景や雰囲気などを見たいときはInstagramが有効ですね。

ただし、SNSの情報は発信者の意見や主観が含まれることが多いため、信憑性の確認が大切です。

②時間をかけてじっくり調べたいとき

時間をかけて深く、じっくりと調べたいときに有効な情報源を紹介します。

ある程度志望業界が絞れてきたら、興味ある業界の知識をもっと蓄えていきましょう。効果的な情報源を6つ解説します。

大学のキャリアセンター

業界研究に役立つ貴重な情報源であるのが大学のキャリアセンター。大学に設置されてはいるものの、全く行ったことがない方も多いのではないでしょうか。

キャリアセンターでは、業界別の資料や企業の求人情報、インターンシップ情報が豊富に揃っており、自己分析や志望業界に必要なスキルについてもアドバイスを受けられます。

大学によっては無料で個別相談を受けられることも。自分に合ったアドバイスをしてもらえますよ。

新聞・ニュース

業界の最新動向を把握し、専門的な情報を得たいときは新聞やニュースが有効。

特に経済紙や業界専門のニュースサイトでは、企業の業績や新しい技術、業界全体のトレンドについて詳細に取り上げられています。

専門家による客観的な意見から志望業界の立ち位置が知れるので、業界の現状や課題を把握することができますよ。

書籍

業界に関する書籍は、深い知識を得るための優れた情報源です。信憑性があるのはもちろん、業界情報を網羅的に得られます。

しかし、就活情報の書籍はたくさんあるため、どれを選んだら良いかわからないですよね。迷った時はこちらの「会社四季報」業界地図がおすすめ。

企業規模ランキングや旬な新規事業まで紹介されており、1冊あるだけでかなり業界研究に深みが出るでしょう。

業界研究セミナー・合同企業説明会

業界研究セミナーでは、業界の専門家や企業の担当者から直接話を聞けるため、業界の最新動向や求められる人材像についての具体的な情報を得られます。

合同企業説明会では複数の企業が集まるため、各社の特色や採用情報を一度に比較できるというメリットがあるのです。

業界や企業の情報を効率的に収集できますよ。

会社説明会

興味のある企業まで絞り込めたら、会社説明会に参加するのも有効。

企業ホームページで提示されている情報には限りがあります。会社説明会に参加することで、実際の社員が発信する深い内容や、ここでしか聞けない情報を得られますよ。

質疑応答で自分の疑問を直接質問できることも、会社説明会に行くメリットの一つ。

企業選びの際に重要な判断材料となりますね。

OB・OG訪問

志望企業に大学の先輩や知り合いが勤務していたら、OB・OG訪問をさせてもらうのも1つの手。

公にはされない企業の内情や社員のリアルな声を得られます。実際に働く社会人の話を聞いて、自分の将来をイメージしましょう。

とはいえ、実際のOB・OGにコンタクトを取るのは緊張しますよね。

好印象なOB・OG訪問を行う手順はこちらの記事で解説しています。ぜひ参考にして、業界研究に役立ててみてくださいね。

業界研究する時の注意点2つ

就活で重要な業界研究ですが、行う際に気を付けたいことが2つあります。

せっかく時間をかけて行った業界研究が逆効果になってしまったら、悲しいですよね。

注意するべき2つのポイントを一緒に見ていきましょう。

①適切なタイミングで切り上げる

業界研究は重要ですが、切り上げるタイミングを見失うと逆に効率が悪くなってしまいます。

ネット上には無限の情報が広がっているので、全てを収集しようとするといつまで経っても終わりません。

また、情報収集に時間をかけすぎると、自己分析や面接対策が疎かになることも。業界を把握するために必要な情報を集めたら、その後は自己PRや志望動機の構築に時間をシフトしましょう。

\ 自己PRを準備する時間がない!そんなときは /

②業界研究をする目的を忘れない

業界研究を行う際は、目的を明確にすることが重要です。

書籍やネット上の膨大な情報に触れる前に着地点を定めておくことで、効率的に必要な情報を取捨選択できますよ。最短ルートで情報収集できるように、目的意識を持って業界研究に取り掛かりましょう。

自分が業界研究をする理由は、自分と業界のマッチ度を測るためなのか、志望動機を深めるためなのか、それとも他の理由であるのか、しっかりと目的を持って取り組んでみてくださいね。

興味のある業界が見つからないときの対処法3つ

突然「興味のある業界を調べる」と言われても、関心のある業界が見つけられず焦ってしまっている方もいるでしょう。

この章では、興味のある業界が見つからないときの対処法を3つ解説していきます。関心のある業界を絞る方法を、一緒に見ていきましょう。

いきなり『自分が入りたい業界を絞れ』なんて言われても、難しいのは当たり前ですよね。

しかし、業界を早めに決めておくと、その後の企業研究や自己分析にたっぷりと時間を割けるというメリットがありますよ。

①自己分析をする

自己分析と業界研究は並行して行われることが多いですが、興味のある分野が見つからない場合、業界研究の前に自己分析をしっかりと行うのが1つの手です。

最初は大雑把でもいいので、自分の強みや価値観、得意なことを見つけることで、どのような業界が自分に合っているかが見えてくるでしょう。

また、自分がこれまでどのような経験に充実感や達成感を感じたかを振り返るのも効果的です。自分の価値観や経験をノートなどに書き出し、自分自身を客観視してマッチしそうな職業を考えてみましょう。

たとえば、「人と関わる仕事が好き」「新しいアイデアを生み出すのが得意」といったポイントが見つかれば、それらを活かせる分野が絞れてくるはず。

「どうしても自分の長所が思い当たらない…!」というときは、カリクルのAI強み診断で簡単にアピールポイントを見つけてみましょう!

\ 短時間で簡単に長所が見つかる! /

②絶対にやりたくない仕事を書き出す

興味のある業界が見つからない場合は、絶対にやりたくない仕事をノートに書き出し、可視化してみるのも1つの手です。

自分が頭の中で思っている苦手なこと、やりたくない仕事が明確になり、消去法的に業界が絞り込まれますよ。

例えば、「訪問営業をしたくない」と思った場合はBtoC業界は向いておらず、「一日中デスクワークだけの職種は嫌だ」と思った場合は経理・会計などの事務職、ITエンジニアやプログラマーは向いていないでしょう。

やりたくない仕事を書き出すだけで、かなりの職種が絞り込めるのがわかりますね。

③業界に関する本を1冊読み切る

関心のある業界が見つからない場合は、業界の本を何か1冊読み切るのもポイントです。

業界知識が詰まった教科書のような本でなくとも、業界をテーマとした小説や物語でも効果的。

本を読むことで、業界の雰囲気や仕事の様子、独特の課題ややりがいについてリアルに感じられるのです。

業界人の視点で書かれた書籍に触れることで実際の現場を疑似体験でき、自分がその業界に合っているか判断するきっかけになるでしょう。

業界分析のやり方を知って選考通過を目指そう

業界分析を行うことで、志望業界や企業についての理解が深まり、自己PRや志望動機に具体性が生まれます。自己分析と並行して早いうちから始めると、自分に合った業界を効率的に探せるでしょう。

さらに、業界ごとのトレンドや将来性を意識することで、企業研究や面接での回答に説得力が増しますよ。

業界分析の目的を明確にし、選考通過に向けた戦略的な準備を進めてみてくださいね!

\ 就活のプロと一緒に企業研究を進めてみよう! /

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。