面接で聞かれがちな質問の1つが、長所・短所についてです。長所は見つけにくく、短所は伝えにくいものなので、事前にしっかり答えを作っておきたいと思う人は多いですよね。

ですが実は最近の面接では、回答をしっかり作りこみすぎると、思わぬ落とし穴にハマる場合も!なぜなら、面接の形式が数年前とは全く違ったものになっているからです。

そこで本記事では、令和の新しい面接形式に対応する長所・短所の答え方を、例文付きで解説していきます。最新の面接に対応したい人は、ぜひこの記事を参考にしてくださいね。

新しい面接形式のキーワードは「会話ベース」です。まずはこの形式について確認していきましょう。

キャリアアドバイザー 大和

高校時代キャプテンとしてサッカーに明け暮れ、全国ベスト8。プロからの誘いを断り、新卒で株式会社シーマインドキャリアへ入社。過去経験を活かし、体育会学生の就活支援並びにメンターとして活躍中。

全て無料!面接対策お助けツール

- 1実際の面接で使われた面接質問集100選

- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。

- 2志望動機テンプレシート

- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作成できる

- 3強み診断

- 60秒で診断!あなたの本当の強みがわかります。

アドバイザーが解説!長所・短所を聞く企業のリアルな本音は?

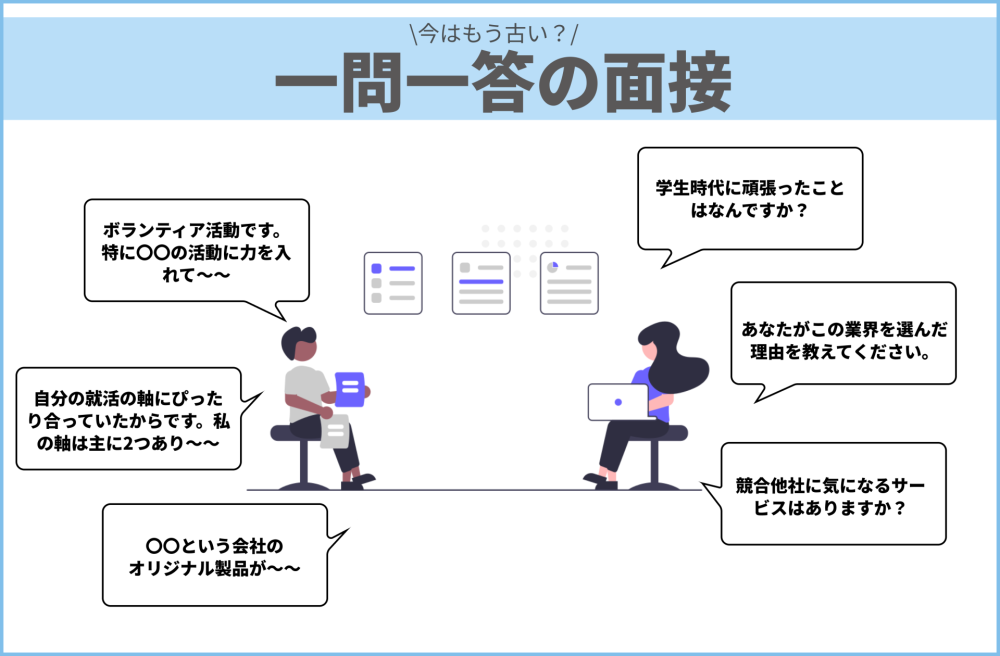

そもそも「長所はなんですか?」「短所はなんですか?」などのかっちりした一問一答形式の面接はもう古く、最近では「会話ベース」の面接が基本になっています。

「会話ベースの面接って何?」「どうして急に変わったの?」と思う人もいますよね。この章では、面接形式がどう変わったのか、そして令和の企業のリアルな本音を紹介していきます。

今の面接に対応したい人は、長所・短所の回答で重視すべきポイントを、この章できっちりアップデートしていきましょう。

\ 面接官の本音が知りたい人はこちらも確認! /

①長所|本心を知りたい!自然な会話の中で長所を聞く傾向に

数年前までは、いわゆるテストのような一問一答形式の面接が主流でした。しかし最近は会話ベースの面接が増えています。会話の中で気づいたら質問がされている、というパターンですね。

なぜなら、会話ベース・雑談形式のほうがより就活生の本心や人間性を引き出し、自社とのマッチ度の高さを確かめやすくなるからです。

最近は人手不足やSNSの普及もあって、面接は「企業が就活生を選ぶ場」から「互いに相性を確かめる場」になりつつあります。

そのため、企業もより就活生とのマッチ度を重視するようになりました。結果的に、会話のキャッチボールをしながら質問を重ねていく形の面談が増えているんですね。

会話の流れで自然に聞かれるため、たとえば「ガクチカでそんな経験したんだ!じゃあその経験の中で自分が得意だな~と思ったことは?」のように、一見長所を聞かれているとは分かりにくい場合も。

一問一答形式を想定して答えを固めすぎてしまうと、今の面接では対応しきれません。より柔軟な答え方を覚えて面接に臨みましょう!

②短所|「長所っぽい短所」より「改善策」が知りたい

落とされるのが怖くて、「集中しすぎて周りが見えなくなる」などの、ほぼ長所に近い短所を答えたことはありませんか?実はそれが本当の短所ではないことを、面接官は見抜いているのです。

面接官も、最近は就活生が素直に自分の短所を答えたがらないことを察しています。しかし、長所っぽい短所を答えても評価が上がるとは限りません。

なぜなら、面接官が短所を聞くときに本当に知りたいのは「自分の短所を直すためにどう努力しているか」だからです。

基本的に、致命的なものでなければ、短所をはっきり言ってくれる就活生のほうが面接官からの印象は良くなります。

そもそも面接官は「就活生が自分の短所にどう向き直っているか」を知りたいので、短所そのものをごまかされると逆に不信感が募ってしまうのです。

嘘の短所を伝えるのではなく、短所改善のためにどう努力しているかを伝えましょう。記事の後半でも、短所の伝え方についてくわしく解説していますよ。

そもそも思いつかない人へ!長所・短所の見つけ方3選

最初から自分の長所・短所を正確に把握していて、スラスラ説明もできる、なんて人は少ないですよね。特に長所はなかなか目につきにくく、アピール文が全く思いつかないこともあるでしょう。

そこで、まずは長所・短所の見つけ方を解説していきます。「何を書けば……」と悩んでいる人こそ、ぜひ参考にしてくださいね。

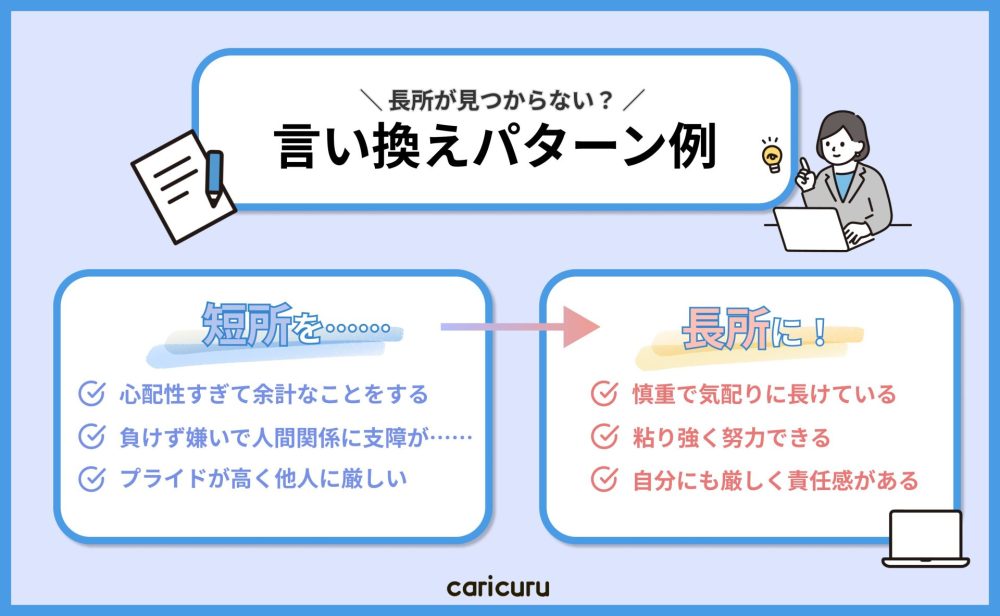

①【例一覧つき】短所を長所に言い換える

「自分の短所は見つかるけれど、長所はよくわからない……」と悩む人も多いかもしれません。

ですが、基本的に長所と短所は表裏一体で、片方が分かれば、それを言い換えてもう片方も分かるようになっているのです。

以下では、短所を長所に言い換えた例を一覧で紹介しているため、ぜひ参考にしてみてくださいね。

| 短所 | 言い換えの考え方 | 長所 |

|---|---|---|

| 心配性 | ・あれもこれも……と心配しつつ動くため、結果的に失敗を回避していることがある ・小さなミスや失敗に気づきやすいため、そのフォローにも入りやすい | ・慎重 ・気配りができる |

| 優柔不断 | ・決断に迷うのは、簡単に物事を決めてしまうことへのリスクを考えているから ・自分が失敗して周囲に迷惑をかけたくない気持ちが強い | ・リスクヘッジができる ・計画性がある ・責任感が強い |

| マイペース | ・良くも悪くも周りの影響を受けにくい | ・落ち着きがある ・人に流されにくい |

| 負けず嫌い | ・失敗しても落ち込むより次の成功に向かって進むタイプ ・「まあこれくらいでもいいか」と自分を甘く評価しない | ・ハングリー精神がある ・自分に厳しい ・粘り強い |

| 人見知り | ・自分から話しかけるのが苦手なぶん、聞き手に回ることが多い ・周囲の目を気にするため、どう思われるかを考えて行動する | ・聞き上手 ・協調性がある |

| せっかち | ・思い立ったらすぐに行動するため、失敗もしやすいがそのリカバーも早い | ・行動力がある ・物事への対処が早い |

| 八方美人 | ・周囲全てと上手くやろうと努力するため、一人ひとりからの印象は良い | ・コミュニケーション力がある ・潤滑油のような存在になれる |

| 面倒くさがり | ・面倒くさいことが嫌いなため、効率よく作業を行なうことに力を入れがち | ・効率よく作業ができる ・コストカットが得意 |

| プライドが高い | ・プライドが高いがゆえに、半端な仕事をする自分を許せないところがある ・他人にも厳しいが、その分自分にも厳しくなる | ・向上心がある ・自己研鑽が自然とできる |

| おおざっぱ | ・細かい人や生真面目な人とは衝突しがちだが、自分がおおざっぱなので、他人の失敗もあまり気にしないことが多い | ・他人の失敗に寛容 ・立ち直りが早い |

自分には短所しかない……と感じている人ほど、思わぬところに長所を見つけられるパターンも。言い換え方法が気になる人は、以下の記事も参考にしてみてください。

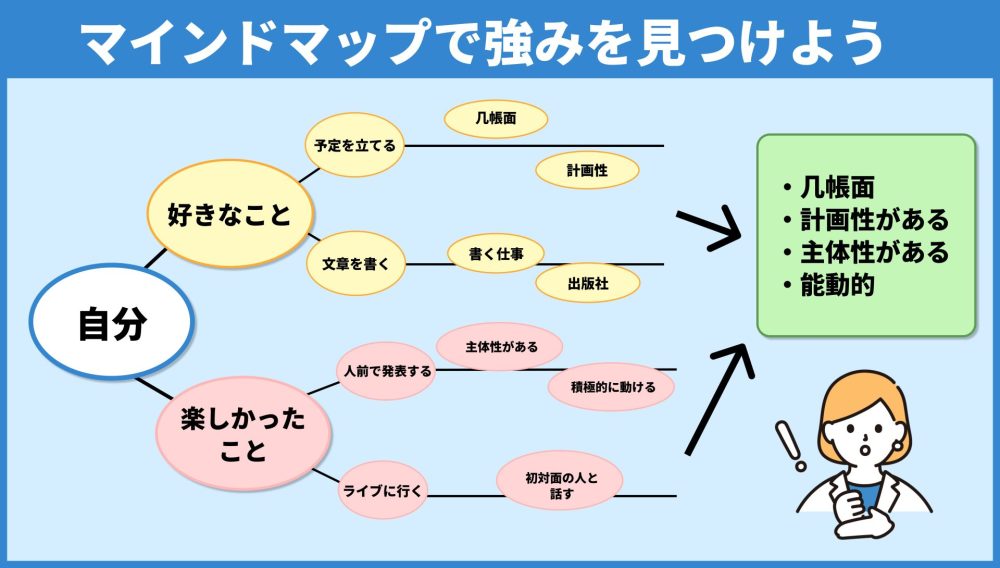

マインドマップ

マインドマップとは、中心となる「自分」というテーマから想像できる言葉・出来事を一つひとつ書き出していくことで、自分の考えを整理する自己分析法です。

「自分」から派生するトピックに迷ったら、長所を見つけたい人は「好きなこと」「得意なこと」、短所を見つけたい人は「失敗経験」などを選んでみましょう。

好きなことのために頑張った経験があれば、そのまま長所のエピソードとして使えるかもしれませんし、逆に失敗経験は短所のエピソードに使いやすいですよ。

マインドマップは長所以外にも、ガクチカや自己PRを作る際にも重宝します。もっとくわしくやり方を知りたい人は、以下の記事も参考にしてみてくださいね。

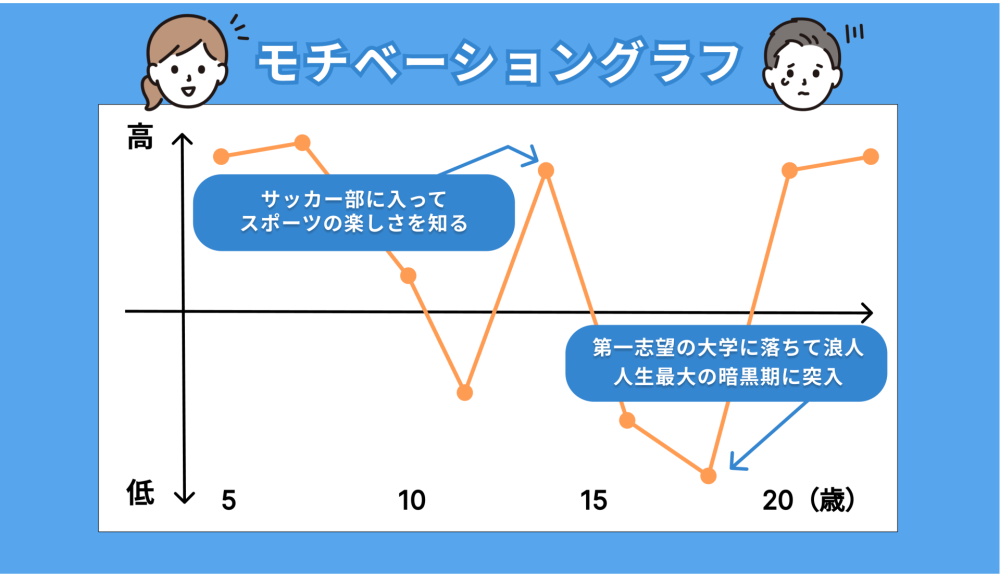

モチベーショングラフ

モチベーショングラフとは、自分の今までの経験と、それにともなう気持ちの変化をグラフにしたものです。主に長所や短所、ガクチカなどを見つけるのに役立ちますね。

具体的には、志望校に合格して嬉しかった、などの経験ではモチベーションが上がり、コンテストに落ちてしまった、などの経験ではグラフが下がります。

特に上がり下がりが激しかったポイントでの出来事は、そのまま長所や短所のエピソードに使えることも。エピソードを見つけるのが難しい人には特におすすめですよ。

トレンドは「会話ベース」?今の面接で好印象を与える長所の答え方

冒頭で説明したように、最近の面接では会話ベースのものが増えています。一問一答形式の面接と違い、柔軟に答える必要があるため、今までとは少し違う対策を取りましょう。

ここではまず、長所の答え方について意識すべき点を解説していきます。

短所を答えるときに意識するポイントを知りたい人は、下のボタンから記事の後半に飛んでみてくださいね。

①会話の流れに沿った「長所風」の質問を見抜こう

会話形式の面接では、会話の流れに沿って質問が飛んでくるため、はっきりと「長所はなんですか?」と聞かれることはさほどありません。代わりに「長所風」の質問をされがちです。

長所風の質問の例

- 趣味がさまざまあるようですが、特技はありますか?

- 誰かに自慢できることはありますか?

- 自分がこれだけは誇れる!と思うものはなんですか?

- インターン経験が長いようですが、一番得意なことはなんでしたか?

- 自分の魅力を3つ挙げてみてください。

事前準備をしっかりしている人ほど、これらの変化球的な質問をされると「えっ、自慢できることなんてない……」「魅力ってどう答えればいいの?」と焦って何も答えられなくなることも。

しかしこれらの質問は、元をたどれば「長所はなんですか?」と聞かれているのと変わりません。面接の形式が変わったことで、質問の表現が変わっているだけなのです。

たとえば、コミュニケーション力という長所がある場合に「自慢できることはある?」と聞かれたら「初対面の人とでもすぐに打ち解けて、数時間ずっと雑談を続けられます」と答えられますよね。

質問に合わせて、長所を言い換えたり文章にする必要はありますが、基本的には質問の本質は変わりません。

②回答をガチガチに固めない

一問一答形式の面接なら、質問の答えをガチガチに固めていくのも1つの方法ですが、会話形式の面接では逆効果です。「長所風」の質問が出されると、途端に答えられなくなってしまう就活生も多いでしょう。

そのため、長所の回答は文章を丸暗記するよりも、重要な軸を決めておくのがおすすめです。長所の軸とは、主に以下の3つ。

- 結論:何が長所なのか?

- エピソード:それが長所だと分かるエピソードは何か?

- 入社後の活躍イメージ:その長所を活かしてどのように企業で活躍するつもりなのか?

これらを箇条書きで構わないのでそれぞれ決めておきましょう。余裕があれば、長所の言い換えなどもしておくと「長所風」の質問にも対応しやすいですよ。

| 長所の回答の軸 | 箇条書きの例 |

|---|---|

| 結論 | ・継続力 ・目標のために継続して努力し、くじけそうになっても諦めない |

| エピソード | ・目標としていたTOEICの試験に合格するため、毎日2時間欠かさず勉強を続けた。 ・アルバイト先でなかなか仕事が覚えられなかったが、毎日反復練習を繰り返し、自然と作業が身につくまで続けた。 |

| 入社後の活躍イメージ | ・海外企業との提携を結んでいる企業で、よりグローバルな事業で活躍したい。 ・初めての作業や新規事業でも諦めずにPDCAを回し、確実に成果を出して貢献していきたい。 |

③客観的な評価を入れる

長所を答えるときは「自分の長所は〇〇です」と自分で主張しているため、その後のエピソードに説得力がないと、長所自体に信憑性がなくなってしまいます。

そのため、エピソードの中に客観的な評価を入れてみるのもオススメです。「このような行動をして、このような結果を出した」と語った後に、関わった人からどう評価されたかを入れてみましょう。

客観的な評価を示すことで、長所への信憑性が上がります。

たとえば「サークル活動で自分が主体になって進行役を務めた」というエピソードなら、活動後に「分かりやすい進行だった」「まとめてくれて助かった」と言われたことなどを添えるのもおすすめですよ。

ここまで色々と説明してきましたが、そうは言っても簡単には作れない……と悩んでいる人は、チャットGPTツールでパパっと枠組みを作ってしまいましょう!

志望企業と自分の長所を入力するだけで、簡単に長所の回答を作るための命令文が作成できますよ。GPTを適度に活用して、効率よく就活を進めてくださいね。

面接ですぐに使える!長所の例文6選

長所の答え方には3つのポイントがあると解説してきました。ここからは、より構成をイメージしやすくするため、長所の例文を紹介していきます。

長所の内容別に紹介していくため、自分の長所に似たものを選んでみてくださいね。

例文のエピソードと似た経験を持つ人は、気づいていないだけでその長所を既に持っている可能性も。自分では気づきにくい長所を見つけるためにも、ぜひ読んでみてくださいね。

①几帳面

几帳面さは一言で説明が難しい長所なので、アピールする場合は、エピソード部分で「自分が具体的にどんなことをしたのか」を明確に書きましょう。

几帳面さの回答例文

私の長所は、トラブルが起きても迅速に対応するための几帳面さが備わっていることです。

大学時代に所属していたサークルで、学園祭の準備担当を務めたのですが、私はまず準備のスケジュールを詳細に組み立て、各メンバーの役割分担や締切を設定しました。さらに、予想できるトラブルに対しての代替案を立てて、それぞれの場合の対応時間も計算に入れていました。

すると、イベントの直前に、準備していた装飾品が配送の遅延で間に合わないというトラブルが起きました。しかし私はすぐに用意していた代替案を使って対応し、近隣の店舗から必要な装飾品を急いで調達し、サークルメンバーと協力してスケジュールを再調整しました。

結果、イベントは成功し、メンバーからも「対応策まで考えてくれていて助かった」とお礼を言われました。御社ではさまざまな事業を行なっているため、事務作業も多岐にわたると聞いています。ぜひその中で自分の強みを活かして、迅速で正確、臨機応変な対応を心がけていきたいと考えています。

エピソードでは自分が何をしたかだけでなく、几帳面さがどんなことに役立ったのかをアピールできるとより説得力が上がりますよ。ちなみに例文ではトラブル回避に役立ったと示していますね。

几帳面さや真面目さといった長所は、縁の下の力持ちとして活躍しがちな長所です。トラブル発生時のセーフティーネットだった、あるいは仕事の効率化が図れたなどの、細かな成功体験を思い出してみましょう。

②協調性

協調性を長所にする場合は、自分から積極的に動いたエピソードを示しましょう。波風を立てないだけではなく、流れを作って誘導できるタイプの協調性だと示せれば、より好印象になりますよ。

協調性の回答例文

私の長所は、周囲の意見を尊重しながらも全体をまとめ上げる協調性があることです。

大学でのマーケティング授業でのグループプロジェクトで、市場調査を基に新商品の提案を行う課題に取り組んだのですが、最初は意見の食い違いや役割分担の不明確さから、作業がスムーズに進みませんでした。そこで私は、グループ全員に自身の意見を匿名で提出してもらい、その意見をもとに議論の土台を作ることで、全員が発言しやすい環境を整えました。

また、プロジェクトの作業を明確に分け、各メンバーが自分の得意分野に集中できるよう役割を再分配しました。具体的には、リサーチに強いメンバーには市場調査を、デザインに興味があるメンバーにはプレゼン資料の作成を任せました。

その結果、プロジェクトは順調に進み、最終的にはクラス内で高い評価を受けました。入社後も、チームの一員として他のメンバーと協力しながら、プロジェクトを成功に導きたいと考えています。

協調性と聞くとやや受動的なイメージがありますが、ただ人間関係が良好なだけでは企業が求める協調性とは言えません。

考えが違う人間が複数人いれば、何かしら意見の食い違いはおきますよね。そんなとき「円滑に意見を交わせる場を作った」「対立意見の落としどころを探って着地させた」などの、積極的な協調性が求められているのです。

協調性の本質を間違えてしまうと、企業にあなたの良さが伝わらない場合も。自分のエピソードが受動的なものになっていないか、再度見直してみましょう。

③責任感

責任感をアピールする場合は、ファシリテーターやリーダーなど、責任感を求められる役職についていなくても問題ありません。自分から主体的に動けたことを示しましょう。

責任感の回答例文

私の長所は、間違いを放っておかずに解決する責任感があることです。

私は大学で学園祭の実行委員をしており、予算担当グループに振り分けられたのですが、各サークルからの予算申請が雑だったため、グループメンバーが徹夜で作業している状態でした。毎年これくらい忙しいからと言われたのですが、これを当然のものとしてはいけないと感じました。そこで、申請内容を具体的に示すよう、申請用フォーマットを新たに作って各サークルに周知したところ、予算担当グループの作業が30%ほど減ったのです。

そのあと、フォーマットに合わせたマニュアルを作成して共有した結果、学園祭の予算申請の手順が以前より効率化され、今まで余分に提出されがちだった予算も15%ほど削減できました。入社後も、この責任感を活かしてプロジェクトの問題点を見逃さず、チームや会社に貢献していきたいと考えています。

責任感というとリーダーの仕事のように感じられますが、例文のように、自分なりの考えを持って主体的に動いたことが分かれば、リーダーでなくても責任感のアピールはできますよ。

また、よりはっきりと成果をアピールしたい場合は、数字を使うのも1つの手ですね。

④コミュニケーション力

コミュニケーション力は多くの就活生が長所としてアピールするため、差別化を図りましょう。エピソード部分で、コミュニケーション力以外の力があることをうっすら伝えられると良いですよ。

コミュニケーション力の回答例文

私の長所は、人と人とを繋ぐためのコミュニケーション力があることです。

大学で合唱サークルに所属していたとき、新しいメンバーと既存メンバーとの間でトラブルが増え、対立関係が生まれたことがありました。そこで私はまず個別にヒアリングを行い、各人の意見や希望をじっくりと聞き取りました。

すると、授業が多い1,2年生とゼミ活動で急に休みになりがちな3,4年の間で、サークル活動の認識に差があり、勘違いからトラブルに繋がるパターンが多いと分かりました。そこで意見交換会を設け、全員の状況やメンバーの意見を共有する場を作ったのです。結果的にメンバー間の理解が深まり、サークルでの対立もなくなりました。意見交換会はその後も定期的に開催されています。

入社後は、プロジェクトチーム内での円滑なコミュニケーションを図り、チームメンバーの意見を尊重しながら、会社の利益に貢献していきたいです。

例文では、サークルを取りまとめるためにメンバーにヒアリングした経験から、コミュニケーション力をアピールできています。

かつ、同時にその後の対応から問題解決力や行動力もアピールできているため、1つのエピソードから実はさまざまな長所が読み取れることが分かりますね。

そんなに長所を多く持っていないと思う人は、「コミュニケーション力」という長所を言い換えるだけでも差別化になりますよ。以下の記事で詳しく説明しているため、気になったら読んでみてくださいね。

⑤継続力

継続力を長所としてアピールする際は、どれくらいの期間、どんなことを続けたのかを具体的に示しましょう。数字を使って表現できるとより伝わりやすくなります。

継続力の回答例文

私の長所は、一貫して目標を追い続ける継続力があることです。

大学時代、会計士資格の取得を目指し、1年間の勉強計画を立て、毎日2時間の学習を続けました。朝に理論の学習、夜に過去問題を解くスケジュールで、週に一度模擬試験を受けて理解度をチェックしました。途中で苦手なセクションを克服しきれず、模擬試験の成績が3か月ほど伸び悩んだ時期もありましたが、ここまでやったからには資格を取りたいと一念発起し、勉強方法を見直して、理解が難しい部分は専門書や追加の参考資料で深く学び直しました。

また、勉強会に参加して他の受験生との情報交換を行い、短期的な目標を設定して小さな成功体験を積むことで、再びモチベーションを高めました。結果的に試験に合格し、資格を取得できたのです。

この経験を活かして、入社後は困難なことにぶつかっても継続的に努力し、諦めずに事業を成功に導きたいと考えています。

継続力のエピソードでは「○○をやり続けた」だけでなく「どうしてそれを続けようと思ったのか」「くじけそうなときはなかったのか」「継続するためにどんな工夫をしたのか」などを盛り込みましょう。

特に、企業がどんな継続力を求めているのかを調べ、それに合わせてフォーカスする部分を変えるのもオススメですよ。

長期間同じ作業を続けて行なうタイプの仕事であれば、単調な作業でも集中して続けられる力が必要だと分かりますよね。

その場合は「継続するためのモチベーションを維持する工夫」などにフォーカスすると良いでしょう。

⑥計画性

計画性をアピールする際には、リスクを見据えて計画を立てたこと、それがきちんとリスク回避に役立っていたことを示してくださいね。トラブルは起こったが最小限に抑えたエピソードもオススメです。

計画性の回答例文

私の長所は、目的のために緻密に計画をたてて実行できる計画性があることです。

大学時代に留学した経験があるのですが、留学先の大学では、学期中の課題や試験、現地での生活全般をうまく管理する必要がありました。そこで私は、学期ごとのスケジュールを基に毎日のタスクを細分化し、週ごとに少しずつ勉強を進めていきました。

事前にスケジュールを把握していたおかげで、現地の文化や生活に慣れるための時間も確保でき、慣れない言語の練習や地域活動にも参加できました。毎日のタスクが決まっていたので焦ることなく勉強も進められ、結果、学業も生活も大きなトラブルなく、留学を順調に終えられました。

入社後は、御社のグローバル事業に参加し、国際的な視点でプロジェクトを管理しつつ、柔軟な対応を行なって御社の利益に貢献していきたいです。

例文では、見知らぬ土地での生活という未知の体験に関して、きちんとリスクヘッジができることを示せています。このリスク想定の力は企業も求めているので、計画性をアピールする際にはエピソードに盛り込めるといいですね。

落とし穴に注意|長所のNG例を解説

長所を答えるときには、うっかりNGな長所を選んだりNGな伝え方をしたりしていないか、気を付ける必要があります。文章自体の質は高くても、長所の選び方や伝え方によっては、面接官に悪印象を与える可能性も。

「面接ではなんとなく良い雰囲気だったのに落ちてしまった……」とならないよう、ここで長所のNGポイントを把握しておきましょう。

①仕事で活用しにくい長所にしてしまう

長所を聞くとき、企業は「その長所を使って自社でどう活躍してくれるのか」に期待しています。なので、前提として、仕事で活用しにくい長所は評価も低くなってしまうのです。

例えば「おとなしく目立たない性格なので迷惑をかけることが少ない」という長所だと、それをどう業務に活かせばいいのかが分かりにくいですよね。

伝え方やエピソードで補強できるならいいのですが、そもそも結論部分が分かりにくいと、長所全体の印象も悪くなってしまいます。

面接では第一印象のために身だしなみを整えますよね。それと同じで、面接で何かに答えるときは結論部分を重要視しましょう。

②企業が求めていない長所になっている

エピソードに説得力があって、評価が高くなりそうな長所を伝えたとしても、必ずしも選考に通過するとは限りません。企業が求めていない長所をアピールすると、マッチ度が低いと判断されてしまうからです。

たとえば、主体性やリーダーシップを求められがちなベンチャー企業で、継続力や集中力などの大企業が求める力をアピールしても、あまり面接官に刺さらない可能性が高いのです。

そのため、まずは自己分析と共に企業分析も進めて、自分の長所の中から「志望企業が求める長所」を選びましょう。

綺麗にまとめた長所を伝えたのに落ちてしまった……と相談してくれた就活生の中にも、企業分析や自己分析が間違っていた人は意外といました。

長所自体の質が高くても、企業の求める人物像と合わなければ、マッチングの観点で落とされてしまうのです。

企業分析が甘かったかもと思う人は、今からやり直しても遅くありません!以下の記事で詳しい企業分析のやり方を説明しているため、参考にしてみてくださいね。

③うっかり短所も語ってしまう

長所を答えているときに「ひょっとして今、自慢みたいになってしまっているかも……」と思ってしまい、慌ててしまう人も少なくありません。

しかし、そこで焦って謙虚に話そうとすると、うっかり自分の短所も伝えてしまうことがあります。もしそれが企業にとって致命的な短所だった場合、どうしても印象が悪くなってしまうのです。

「自分の短所を言わないのは不誠実なのでは……」と思うかもしれませんが、無理に説明する必要は全くありません!短所は聞かれたときに答えるだけで十分です。

また他にも、面接で話が弾むとつい気が緩み、友人に話すような気持ちで自分の短所をポロっと言ってしまうことも。面接で落ちた場合は、自分が無意識に不利なことを言っていないか思い返してみましょう。

悪印象を与えたくない!短所を答えるときの3つのポイント

短所を答えるときは「悪印象を与えてしまわないかな……」「どうやってアピールしたらいい?」と困惑する人も多いですよね。

面接では就活生の気質や性格を知るために、何が短所なのかも聞かれがちです。しかし、以下の3つのポイントを意識すれば、さほど嫌な印象を与えることはありませんよ。

①短所はごまかさずにハッキリ伝える

前述したように、短所を答えるときに重要なのは「短所自体をごまかさない」ことです。評価を下げたくないからと、ほぼ長所に似ている短所を答えても、面接官にはバレているのです。

答えをはぐらかす就活生も多いため、基本的にはハッキリと短所を伝えたほうが面接官も安心します。直球で短所を伝えても印象が悪くならない方法も、このあと紹介していきますよ。

もちろん、「大事な用があっても寝坊する」「イライラするとひたすら愚痴ってしまう」などの、改善が難しく印象の悪すぎる短所はNGなので、注意してくださいね。

短所を選ぶときは「長所っぽい印象がないもの」かつ「改善のための努力をしているもの」を中心に選びましょう。2つ目の要素が必要な理由については、この後すぐ説明します。

②必ずポジティブな雰囲気で締めくくる

「短所をごまかさずに好印象を持ってもらうなんて無理……」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。ずばり、回答の最後を必ずポジティブな雰囲気で締めくくりましょう。

具体的には、短所を直すためにどう行動しているかを答えてください。

確かに、短所をただ伝えるだけでは少し嫌な印象が残りがちです。しかし、改善のために動いていることさえ伝われば、むしろ面接官からは高評価を得られますよ。

③「短所への改善策」は経験ベースで

短所の回答には「改善策」を盛り込むべきと解説しましたが、「このように改善していこうと考えています」ではなく「既にこういう対応をして改善に向かっています」と経験ベースで伝えましょう。

「こうする予定です」と伝えるだけなら誰でもできてしまいますよね。実際にどんな対応をしているのかを具体的に説明することで、直す意思と行動力が伝わり、好印象になるのです。

短所の改善策の例文

私の短所は、人見知りなところです。特に初対面の人との会話が苦手で、自分から話しかけても良いものかが分からず、いつもまごついてしまいます。これでは良くないと考え、大学時代は映画館での接客アルバイトをしていました。

~中略~

まず、シフトの前に先輩に聞きたいことをまとめ、何を話すべきかを意識しました。また、質問の際は「分からないままのほうが迷惑をかける」と考えるように心がけました。すると、一度問題なく会話が進んだことで「そこまで怖くないかも」と思えるようになったのです。

今でも質問したいことをまとめる作業は続けていますが、極度の緊張はしなくなっています。

よく使われがちな短所と回答例文6選

ここまで、短所で悪印象を与えないために意識したいことを解説してきましたが、実際どんな短所を選べばいいのか、不安に思う人もいるでしょう。

ここからは就活生が選びがちな短所の例文を紹介していきます。

①心配性

心配性な短所は、完璧主義な人にありがちな特徴です。長所っぽくアピールもできますが、あくまでも短所として示した上で、どんな改善策を打ち出しているのかを説明しましょう。

心配性の短所の回答例文

私の短所は、過度に心配しすぎてしまい、一人で突っ走ってしまう部分です。大学時代、サークルのイベント企画を担当したのですが、私は全てが完璧であるべきだと考え、スケジュールや必要な資材のチェックを何度も行いました。

特に、当日の天候や参加者の体調、交通手段まで気を配り、予備プランを複数用意しました。例えば、天気が悪化した場合のために予備の屋内スペースを確保し、参加者が遅れる可能性に備えて、スケジュールの柔軟な調整案を用意しました。しかし、準備に必要以上の時間を費やしすぎて、他のメンバーに余分な作業を任せてしまいました。結果としてイベントは成功しましたが、メンバーには負担をかけたと反省しています。

この経験を通じて、心配性を改善するために、事前に優先順位をつけたタスク管理を行い、重要な問題に集中するようにしています。また、チームで何かを行なうときは都度リソースを確認し、そのリソース内で作業を行なうよう注意しています。

心配性という短所について、具体的に何をしたのか、それの何が悪かったのかをきちんと示せていますね。短所はハッキリ伝えたほうが印象がいいため、ごまかさずにエピソードと解決策でメリハリをつけましょう。

短所に「心配性」を選ぼうと思っている人は、以下の記事も参考にしてみてくださいね。

面接で「心配性」は短所として伝えて大丈夫!伝え方やポイントを解説

②優柔不断

「優柔不断」は、就活生が選びがちな短所の1つです。差別化のためにも、自分の持つ優柔不断さは具体的にどんなものなのかを結論部分で説明しておきましょう。

考えすぎるタイプか、人に流されやすいタイプかだけでもだいぶ変わりますよね。「私の短所は〇〇な優柔不断さがあるところです」のような形の結論を意識してください。

優柔不断な短所の回答例文

私の短所は、意思決定がなかなかできない優柔不断な部分です。大学時代に参加した長期インターンシップで、マーケティングプロジェクトのプランニングを担当していた際、どのキャンペーン戦略を採用するか決めきれなかったことがあります。

複数の提案の利点と欠点を比較するたび、どれが適切かわからなくなり、最終的な決定を下すのに躊躇しました。この結果、キャンペーンの準備が遅れ、チームの進行スケジュールにも影響を及ぼしました。

この経験から、優柔不断を改善するためには適切な情報整理と、決断に自信を持つ工夫が必要だと感じました。そこで私は、選択肢ごとのメリットとデメリットを視覚的に比較できる表を作成し、メンバーと定期的に意見交換をしました。また、最終決定を下す際には、上司からのフィードバックを積極的に求め、リスクを考慮しつつ決断しました。結果、今では徐々に素早い決断ができ、キャンペーンも予定通り実施できる回数が増えています。

優柔不断な短所は、言い換えればリスクヘッジができる長所でもあります。とはいえ、短所を答えるときは「自分では長所にもなると思う」ではなく、しっかり改善策を提示しましょう。

例文では、解決策の部分からも慎重派であることが分かりますね。

優柔不断な部分を悪印象なく伝えたい場合は、以下の記事もおすすめ!例文と一緒に適切な伝え方を解説しています。

面接で「優柔不断」は短所として伝えてOK!印象面やポイントを解説

③マイペース

「マイペース」という短所は、伝え方によっては協調性がなく自分勝手と捉えられることもあるため、改善策についてを特に具体的に伝えましょう。

マイペースな短所の回答例文

私の短所は、マイペースすぎて周囲と調和が取れない部分です。

飲食店でアルバイトをしていたとき、私は自分のペースで作業を進めることが多く、忙しい時間帯でも自分のリズムを優先していました。そのため、特にピーク時に注文が集中すると、他のスタッフとの協力がうまくいかず、結果的にお客様を待たせてしまうことがありました。

お客様のがっかりした顔を見て、どうにかマイペースさを改善したいと思い、まずは各作業の優先順位を確認しつつ、時間をストップウォッチで計りながら作業を進めました。加えて忙しい時間帯にはチーム全体の流れを確認し、「自分がしたい作業」ではなく「手が足りていない作業」から取り組むように心がけたのです。結果、スムーズに注文を消化でき、お客様に迷惑をかけることも少なくなりました。

今でも、自分のやりたいことを優先させそうになったときは意識を切り替え、自分がすべき作業を優先するように注意しています。

マイペースな人は、そもそも自分がマイペースであることに気づいていない場合も。自分がどうしてそれを直そうと思ったのか、きっかけとなるエピソードを説明してから対処法を示すと、綺麗にまとまりますよ。

また、マイペースさが致命的な短所になりがちな業界もあります。チームワークが重視されたり、スピード感を意識すべき業界でないか、業界・企業分析を丁寧に行ってくださいね。

④負けず嫌い

負けず嫌いなことは、仕事において決して悪印象なだけではありません。向上心や責任感の裏返しでもあるため、反省の姿勢や対処法と共に「何が悪かったのか」を分析して示しましょう。

そうすれば、きちんと改善できる人なのだと面接官にも伝わるはずですよ。

負けず嫌いな短所の回答例文

私の短所は、過度に負けず嫌いで、競争や対抗心が強すぎる部分です。

大学時代、私はサッカーのサークルのキャプテンとして、大会での優勝を目指して全力で取り組みました。しかし、勝ちにこだわりすぎた結果、試合中に負けそうになると他のメンバーを叱咤することが多くなり、コミュニケーションがうまく取れずにいました。この結果、チームは予選敗退してしまったのです。

勝ち負けよりも人を見るべきだったと反省し、私はそれからまず、チーム全体のモチベーションを重視するよう心掛けました。試合中や練習時にはポジティブなフィードバックを心がけ、負けた場合は改善点を客観的に分析して、メンバーの意欲を削らないことを第一に考えました。結果的に優勝こそできませんでしたが、チームの雰囲気は随分と良くなり、悔いのない試合ができたと感じています。

集団の中で負けず嫌いを発揮した場合、対処法に「周りをよく見る」という要素を入れると良いですね。視野を広げるための努力だけでなく、チームの一員としての責任感も伝わります。

集団の中での責任感は社会に出てからも重宝されるため、好印象に変わる可能性も高いですよ。

⑤人見知り

多くの企業ではコミュニケーション力が重視されるため、人見知りを短所として答える場合は「現時点で以前より改善しつつあること」を示しましょう。

そのために、エピソードで以前の状態を詳しく答え、改善策を実施した後にどう変わったかを説明するのがおすすめです。

人見知りな短所の回答例文

私の短所は、人見知りなところです。特に初対面の人との会話が苦手で、自分から話しかけても良いものかが分からず、いつもまごついてしまいます。これでは良くないと考え、大学時代は映画館での接客アルバイトをしていました。

最初はうまく会話できず、特に映画の上映時間や座席の案内で不明点があった際、自分から積極的に質問できず、対応が遅れてしまいました。結果、お客様を長時間お待たせすることになってしまいました。

しかし、このままではずっと人見知りなままだと考え、まず、シフトの前に先輩に聞きたいことをまとめ、何を話すべきかを意識しました。また、質問の際は「分からないままのほうが迷惑をかける」と考えるように心がけました。すると、一度問題なく会話が進んだことで「そこまで怖くないかも」と思えるようになったのです。

今でも質問したいことをまとめる作業は続けていますが、極度の緊張はしなくなっています。今後もコミュニケーション力を身につけ、御社でも仲間との信頼関係を築いて、利益に貢献していきたいです。

人見知りを短所として答えるのが不安なら「自分の考えをうまく言葉にできない」「自分の意見に自信が持てない」など、言い換えてみるのも1つの方法ですよ。

以下の記事では「人見知り」の言い換え方法を伝授しているため、気になる人は読んでみてくださいね。

短所「人見知り」を言い換えてアピールする方法|真似できる例文を4つ紹介

⑥せっかち

せっかちな短所は、スピード感や拙速を求める社風の企業では、逆に長所となる場合も。せっかちのデメリットは詰めが甘くミスが出やすいことなので、その部分の対処法を示せれば問題ありませんよ。

せっかちな短所の回答例文

私の短所は、せっかちであるため、物事を急ぎすぎてしまう部分です。

大学の授業で行ったグループプロジェクトで、私はプロジェクトの進行を早めるために、自分の作業を急いで終わらせようとしました。その結果、チームメンバーと充分にコミュニケーションを取らずに進めたため、私の作業部分のデータ分析の方法が誤っていることに気づかず、後になって大幅な修正が必要になったのです。

この経験を通して、私は勝手に物事を早く進めないといけないと思い込む癖があることに気づきました。そこで、まずはスケジュールを確認して各タスクにかけるべき時間を正確に把握し、必要以上に急ぎすぎないよう心掛けたところ、いつもよりミスにも気づきやすくなりました。

今も咄嗟に焦りそうになりますが、その都度「ミスしたときのカバーのほうが時間も迷惑もかかる」と考えるようにしています。これからも、せっかち由来の作業スピードは保ちつつ、ミスを極力減らす考え方を徹底して、早く質の高い作業を保てるよう努力していきます。

せっかちによるデメリットを改善する方針は崩さないまま、長所でもある「スピードの速さ」はやんわりアピールするのもおすすめ。

志望企業がスピード感を求める社風の場合は「せっかちな特性のおかげで作業は誰より早く終わることが多いので~」という風に、やや強めにアピールしても良いかもしれません。

せっかちな特性をうまく表現して、印象よく短所を紹介したい場合は、以下の記事も参考にしてみてくださいね。

面接で「せっかち」は短所として伝えても大丈夫!注意点や例文を解説

焦りは禁物|短所のNG例を解説

記事の冒頭でも説明した通り、面接で短所を聞かれるのは「マッチ度をはかる」ためです。きちんと説明できていれば、短所そのものがマイナスポイントになることはありません。

しかし、短所の選び方や答え方を間違えてしまうと、無視できない悪印象を与えてしまうことも。短所は長所よりもNGポイントが分かりやすいので、ここでしっかり理解しておきましょう。

①仕事をするにおいて致命的な短所

短所を伝えるときに最も気をつけたいのが、社会人として致命的な短所を選ばないことです。

たとえば「イライラすると人に怒鳴る」「時間を守れない」などの短所を答えると「業務がきちんとできるか不安」「働くうえでの最低限の人間性が欠けているのでは」と思われてしまう可能性も。

短所を言うべきときでも、社会人としてふさわしくないレベルのものは避けてくださいね。

致命的な短所の例

- イライラすると人に怒鳴る

- 時間を守れない

- 失敗を隠してしまう

- 敬語がうまく使えない

- 人の話を集中して聞けない

②企業の求める人物像とかけ離れた短所

前述したように、企業側は長所・短所を聞くことで、就活生の気質が企業にマッチしているかを見ています。企業の求める人物像とかけ離れた短所をうっかり選ばないよう、特に気を付けましょう。

企業にマッチする短所を選ぶためには、事業だけでなく社風も調べておくのがおすすめ。企業は意外と「職場になじめる人か」を重要視するため、社風に合う気質の人は好印象になりやすいですよ。

また、業界によっては、特定の短所を持つ人は逆に評価が上がることもあります。

例えば、お客様の意見を反映して商品を企画する仕事などは、自分の考えだけで自主的に動く人は逆に危険なため「人の意見を気にしがちで遠慮しい」な短所を持つ人が重宝されますね。

③「ありません」と答えてしまう

短所を聞かれて「ありません」と答えるのは絶対に避けましょう。短所のない人間はいないため、嘘をついて自分をよく見せようとしていると思われてしまいます。

咄嗟に聞かれると答えられない人も多いため、面接前にきちんと短所の回答を用意しておいてくださいね。

短所を考えるのはやや苦しい作業ではありますが、短所それ自体でマイナス評価を下されることはほとんどありません。答えられないほうが評価は下がるため、事前にしっかり準備しておきましょう。

面接で長所・短所を答えるときのよくある質問

ここからは、面接で長所・短所を答える際に浮かんでくる細かな疑問について解説していきます。

細かすぎて今さら誰にも聞けないことや、どうしても不安になるポイントなど、今のうちに解消してしまいましょう。

①短所を答えるときにどうすれば印象が悪くならない?

「解決に向かってどう行動しているか」も一緒に答えましょう!企業側も、短所と共に改善策も答える就活生には「この人は自分でPDCAを回せる人なんだな」と好印象を抱きますよ。

そもそも、面接官が短所を聞くときに最も知りたいのは、短所そのものではなく「その短所にどう対処しているか」です。

実は大半の面接官は、就活生が素直に短所を答えたがらないことを見抜いています。「集中しすぎて周りが見えなくなる」などの、やや長所に近い短所を答えていませんか?

うっ……でも、やっぱり短所を答えるのが怖くて……短所を答えて落とされないか不安なんです。

怖がるのも無理ありません。ですが、短所自体はきっぱり言ってしまって大丈夫なんです!

大事なのは、ポジティブな印象で回答を終わらせること。「徐々に改善してきている」「短所解消のために〇〇をした」「とある経験で対処法を学んだ」などの答え方で短所の回答を締めくくりましょう。

②長所と短所をどちらも答えるときの長さはどれくらい?

2つ合わせて1~2分前後ほどに収めましょう。文字数に直すと400~500字ほどになるため、長所・短所はそれぞれ200~250字くらいにするのがおすすめですよ。

とはいえ、基本的には「長所はなんですか?」「短所はなんですか?」のように単体で聞かれることのほうが多いため、その場合は長所・短所をそれぞれ1~2分前後で答えれば問題ありません。

何を聞かれるかに関わらず、面接で一度に答えるときの長さは1分程度に収めましょう。なぜなら、人が一度に聞き取れる文章は最大でも1分程度だと言われているからです。

長所・短所を同時に聞かれた場合も、できれば1分、長くても2分以内に答えられると、面接官も聞き取りやすいですよ。

ちなみに、今は「短所はなんですか?」のように、それぞれ単体で聞かれることも。逆に、商社や銀行などのやや堅めの業界では同時に長所・短所を聞かれることも多いため、業界ごとに答えを用意しておくといいですね。

面接で的確に長所・短所を答えて印象をぐっとあげよう!

最近の面接は会話ベースのものが多いため、急に長所や短所について質問が飛んでくることも珍しくありません。

柔軟に答えられるように、言い換えのパターンや複数の長所・短所の回答を用意しておきましょう。回答自体もガチガチに固めるのではなく、軸を作っておくと、融通を聞かせやすくなりますよ。

回答自体を作るのが難しい場合は、チャットGPTツールを併用してみましょう。簡単に長所・短所が作成できて、ブラッシュアップも楽にできます。気になる人は活用してくださいね。

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。