自分の強みとして「傾聴力」をアピールしたいけど、上手く言語化できないとお悩みの方はいませんか?

「傾聴力」は多くの就活生が自己PRで伝える強み。したがって、他の就活生と差別化するために、具体性と+αの強みを伝えることが重要です。

本記事では、傾聴力の意味・傾聴力がある人の特徴・傾聴力を差別化して伝えるポイント・例文・Q&A解説付きの注意点までを徹底解説します。

本記事を参考に、傾聴力を効果的にアピールする方法をマスターして、他の就活生に差をつけましょう!

\先に例文を読みたい方はこちら/

.jpg)

キャリアアドバイザー 鈴木

新卒で大手金融機関に入社したが、成長のスピードの遅さと、年功序列に懸念を抱き転職を決意。 転職する際、スピードの速さと裁量が持てるという2軸で転職活動をし、シーマインドキャリアに入社。 入社後、キャリアアドバイザーとして年間1000人以上の学生の就活相談をし、実績No.1を獲得。

傾聴力は自己PRに使える!傾聴力がある人の特徴も解説

「傾聴力」を自己PRに使いたいと考えていても、うまく言語化できなかったり、アピールが難しいと思っている方も多いはず。

ここでは、傾聴力の真の意味と傾聴力に優れている人の特徴を紹介していきますね。

傾聴力とは|相手の話を真剣に聞き課題解決に導く力

早速ですが、就活における傾聴力の言葉の意味を紹介していきましょう。

就活における傾聴力とは

相手の話を真剣に聞き、理解して課題解決に導く力のこと

傾聴力=聞き上手ってことだと思ってた…。

面接での自己PRでも、聞き上手なエピソードを話してしまっていました…

その通り…!実は違うんですよね。でも、早めに違いに気づけたので大丈夫。評価される傾聴力を学び、他の就活生とガッツリ差別化しちゃいましょう!

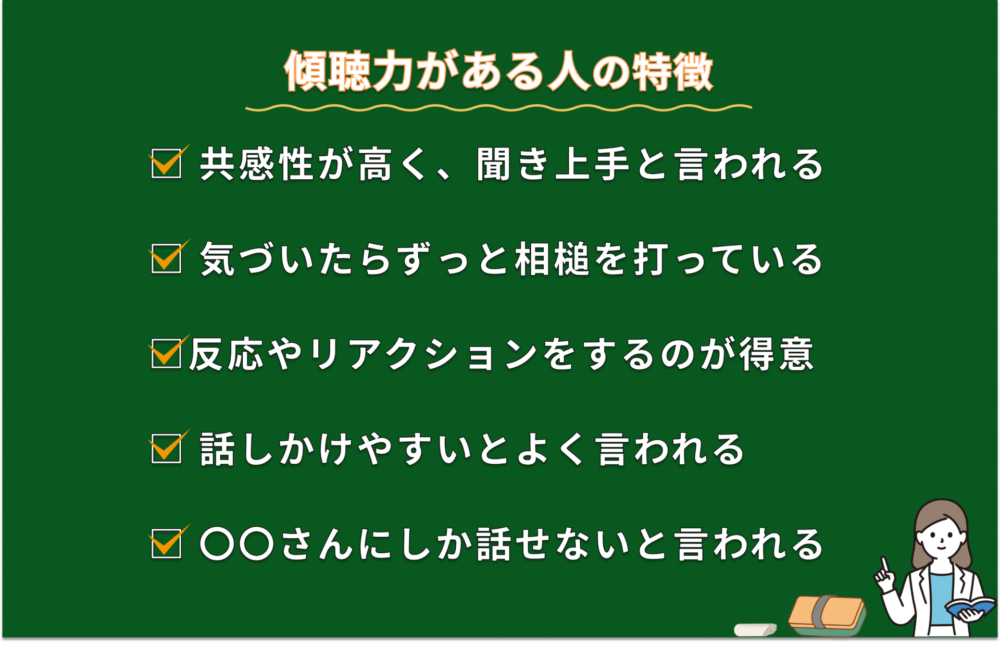

傾聴力がある人の特徴5つ

定義はわかったけど、自分には傾聴力が備わっているのかわからない…という方のために、傾聴力がある人の特徴5つをチェックリストにしました。

傾聴力がある人は、共感性が高い・相手の話を引き出すのが得意など、主に話し相手基準のコミュニケーション能力が高いことが特徴となっています。

上記の項目に当てはまる人は傾聴力があると言えるでしょう。

ただし、傾聴力を自己PRとする人は多いので、傾聴力をより具体的に言い換えること・エピソードの言語化が重要となります!

実は、傾聴力を面接で自己PRできない人は多い!

傾聴力をうまく言い換えたり、具体的なエピソードを見つけられても、面接となると途端に緊張してしまい、上手く話せず頭が真っ白になってしまう方は多いのです。

せっかく納得のいく自己PRを作成できても、面接で効果的にアピールできないのは勿体ないですよね。

こういったお悩みを抱えている方は、カリクルのキャリアアドバイザーにお任せしてみませんか?

カリクルでは、専門のキャリアアドバイザーが自己分析・ES添削・面接対策といった就活全般をサポートするサービスを行っています!

\詳しくはこちらから/

企業が傾聴力に優れる人を求める3つの理由

傾聴力は、自己PRで上手くアピールできれば、企業側に好印象を与えられます。

ここでは、企業が傾聴力に優れている人を求める理由を3つ解説していきますね。

では、1つずつ詳しく解説していきましょう。

①周囲と有効な関係を築けるため

傾聴力が高いことは、協調性やコミュニケーション能力があるとも言い換えられ、周囲と友好的な関係を築けます。

協調性がある人は、同じ会社の社員だけでなく、顧客や外部の関係者にも不快感を与えることなく交流を図れます。

ビジネスシーンでは、相手の意見を丁寧にヒアリングし、課題を見つける必要があります。傾聴力は、協調性やコミュニケーション能力を用いて相手と関係値を作り、課題発見をする上で欠かせない能力です。

これを理解したうえでアピールできると、面接官から高評価を得られるでしょう。

傾聴力は、仕事をする上で、頼もしい人材として高評価を受けやすいのです。

②チームの問題解決力が高まるため

傾聴力がある人材がいれば、チーム全体でのコミュニケーション能力も高まり、問題解決がよりスムーズになります。

また、自分とは違う意見を丁寧に汲み取り、議論を活発にすることで、より質の高い案を生み出せます。

さらに、複数ある意見を掛け合わせ、新たな角度から解決策を生み出せるのも、傾聴力がある人の特徴の1つ。企業もこのような部分を高く評価しているのです。

③ニーズ把握力に期待できるため

傾聴力を活かせば、より話しやすい雰囲気を作れるため、話し手の潜在的なニーズを引き出せます。

営業職の場合、顧客にヒアリングして、課題を明確化し、潜在的なニーズを把握することで、新たな観点から提案を行えるため、競合他社と差別化できます。

顧客から気に入られ、継続的に関係を構築でき、顧客のニーズに対して解決策まで提示できる人は、企業にとって重要な人材だと言えるでしょう。

企業相手でなくても、相手の話を真摯に聞き、理解しようとしてくれる人には、好印象を抱きますよね。

\先に例文を読む/

自己PRにおける傾聴力の伝え方のポイント3つ

ここでは、実際に自己PRにおいてどのように傾聴力をアピールするのか、3つに分けて詳しく解説していきます。

では、1つずつ解説していきますね。

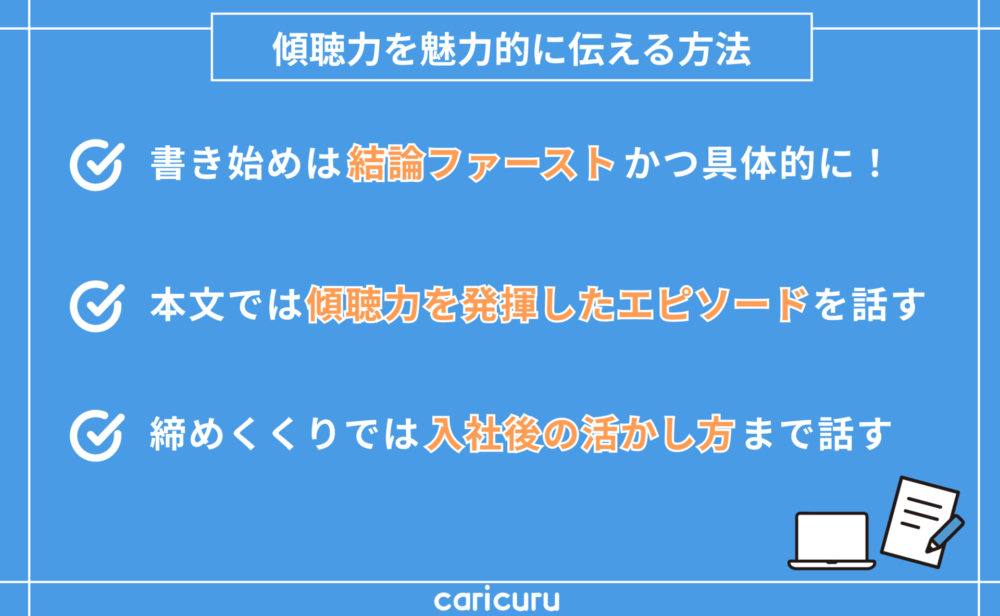

①書き始め|結論ファーストで傾聴力を伝える

はじめに結論となる「傾聴力」を具体的にかつ簡潔に伝えましょう。

単に「私の強みは傾聴力です」と伝えるのはあまりに抽象的すぎるためNG。以下に書き始めの例を具体的に3つ挙げておくので参考にしてみてください。

▼傾聴力の自己PR書き出し例▼

| ◼︎私の強みは、顧客の潜在的な悩みを汲み取り、適切な提案を行う提案力です。 ◼︎私の強みは、常に課題解決のために周囲の声に耳を傾け、実際に実行に移せる行動力です。 ◼︎私の強みは、徹底したヒアリングを重ね、多くの人にとって最善な策を考えられる発案力です。 |

上記の太字部分のように、傾聴力を具体的に言語化することがポイントです。

つまり、傾聴力のみをアピールするというより、「傾聴力」をより具体的に言語化して+αの力を提示するということになりますね!

しかし、面接官に刺さる自己PRを作成したくても、エピソードの内容や自分の文章力に自信を持てない方は、実はかなり多いのです。

そんな方におすすめなのが、自己PR作成ツールです!チャットGPTを活用したツールのため、なんと1分程度で精度の高い自己PRを作成できますよ。

\簡単1分完全無料/

②本文|傾聴力を発揮したエピソード

本文では、傾聴力そして+αの強みを発揮した具体的なエピソードを伝えましょう。

例えば、「顧客の潜在的な悩みを汲み取り、適切な提案を行う提案力」を強みとしてエピソードについて書く場合、傾聴力と提案力の両方が伝わるようなエピソードを選び、より具体性を持たせましょう。

「自己PRで話したいエピソード・経験を決める→強みをより具体的に言語化する」の流れで書き始めると、具体的かつ強みがアピールしやすいですよ!

③締めくくり|入社後はどのように傾聴力を活かすのか

最後に、強みを入社後にどのように活かすのかで締めくくりましょう。

入社後の活かし方を話すことで、入社後にどのように貢献できるのか採用担当者がイメージしやすくなります。

志望度の高さや熱意を伝えるためにも、入社後のビジョンを明確化し、自分が傾聴力と+αの強みを活かしてどのように貢献できるのかを示しましょう。

自己PRで使える「傾聴力」言い換え具体例4選

傾聴力は就活生の間で人気の自己PRテーマですが、そのままでは他の応募者と差別化が難しくなります。

傾聴力を別の表現に言い換えることで、自分らしさを表現していきましょう。

①相手の本音を引き出せる

相手の本音を引き出せる力は、傾聴力の重要な要素の1つです。

例えば、営業場面では顧客の本音を引き出し、潜在的なニーズを把握することで、最適な提案ができます。

また、チームではメンバーの本当の考えや懸念点を理解することで、より良い意思決定や問題解決につながるでしょう。

このスキルは、顧客満足度の向上やチームワークの強化に直結する重要な能力として、多くの企業から高く評価される可能性が高いです。

②人から相談されることが多い

「人から相談されることが多い」という言い換え表現は、傾聴力の高さを具体的に示すのに非常に有効です。

人は「自分の話をよく聞いてくれる人」に相談しがちなので「人から相談されがち」という強みは、結果的に傾聴力をアピールしていることになるわけですね。

この場合は、相手の悩みや課題を適切に理解し、解決に導いた経験を具体的に示しましょう。

例えば、アルバイトで後輩から進路相談を受け、相手の立場に立って話を聞き、アドバイスをして感謝された経験などが挙げられます。

ただし、相談内容が深刻すぎたり、プライバシーに関わる内容は避け、ビジネスの場面でも活かせる経験を選んで伝えることが大切です。

③対立関係を調整できるリーダーシップがある

傾聴力を「対立関係を調整できるリーダーシップがある」と言い換えることで、単なる聞き上手以上の価値を表現できます。

たとえば、サークル等においてメンバー間で意見が分かれた際に、各メンバーの意見に耳を傾け、主張の背景を理解したうえで、全体にベストな方向性を見出した経験等が具体例で効果的です。

傾聴力をリーダーシップと結びつけることで、組織での問題解決能力や調整能力の高さをアピールできます。

④誰とでも信頼関係が築ける

傾聴力は「誰とでも信頼関係が築ける力」と言い換えることで、より具体的な強みとしてアピール可能です。

相手の話に真摯に耳を傾けると、話し手は自分の考えや気持ちを理解してもらえていると感じ、安心感が生まれます。

たとえば、新入社員の頃に配属された部署で、口数の少なかった先輩社員との関係も、日々の業務の中で相手の話に耳を傾け、共感的な態度で接することで徐々に打ち解けられるでしょう。

傾聴力を活かして相手との信頼関係を築くことは、チームワークの向上やスムーズな業務遂行につながります。

自己PRで傾聴力をアピールする時の例文7選

ここでは、傾聴力についてアピールする時の例文を7つ紹介していきます。

それぞれ職種と伝えたいエピソード別で紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

【職種①】営業

「傾聴力+提案力」

私の強みは、顧客の潜在的な悩みを汲み取り、適切な提案を行う提案力です。

私は、人材系企業で営業職の長期インターンを行っていました。私が担当していたのは、〇〇サービスにおける新規顧客開拓でしたが、当初はアポイントが取れても、成約に繋げられず、思い悩みました。

そこで、顧客一人一人のお悩みに寄り添い、まずは信頼してもらうことを目標にしてみたところ、徐々に打ち解けてくださる方が増えました。そこから会話の中から潜在的にあるお悩みを汲み取り、そこからニーズに沿った提案が徐々にできるようになっていきました。

その結果、インターン生の中での営業成績を10人中3位まで伸ばすことができ、顧客満足度も70%から90%前後まであげることができました。

御社に入社後も、この傾聴力と課題解決力を活かして顧客のニーズに合った最善な提案を行い、御社に貢献していきたいです。(372)

営業職の場合、傾聴力+提案力を強みとしてアピールするのがおすすめです。

しかし、自己PRで伝えられるようなエピソードが全く思いつかず、バレないだろうとエピソードを勝手に作ってしまっていませんか?

捏造したエピソードや、学びが薄いエピソードは面接官にはすぐにバレてしまいます。実は、自己PRにおいて目立つようなエピソードは必要なく、強みを活かせた過程や学びを重視されているのです。

そこでカリクルでは、強みを活かした過程や、学んだことをより効果的にアピールできるような自己PR作成ツールを作成しました。簡単1分で精度の高い自己PRが作成できるので、ぜひ活用してみてください!

\完全無料・簡単1分で作成/

【職種②】事務

「傾聴力+行動力」

私の強みは、常に課題解決のために周囲の声に耳を傾け、実際に実行に移せる行動力です。

私は、大学入学時から個人経営のカフェでアルバイトを続けてきました。しかし、近隣に有名チェーンのカフェができたことで、売上が大きく落ちてしまい、店の存続が危ぶまれました。

私は「長く働いてきたお店がこれからも存続してほしい」と考え、店の課題である新規顧客の獲得のためにSNSの運営と若者向けに季節のフルーツを使った新メニューを考案しました。

その結果、4ヶ月後にはSNSを中心にお客様が2.5倍に増え、新メニューはSNS映えすると話題を生んだことで地元の新聞から取材をしていただき、今では5倍近くのお客様が来店してくれるようになりました。

入社後は、この強みを活かして難しいと思われる業務に対しても真摯に向き合い、主体的に行動していきたいです。(359)

事務職では、傾聴力+行動力を強みとするのがおすすめです。

他におすすめな+αの強みとしては、継続力や集中力など。例文のように、事務職でその力をどのように活かすかまでしっかりとアピールしましょう。

【職種③】企画

「傾聴力+発案力」

私の強みは、徹底したヒアリングを重ね、多くの人にとって最善な策を考えられる発案力です。

私は大学時代に塾講師のアルバイトをしていました。その際、受験生で模試の点数が伸び悩んでいる生徒を受け持つこととなりました。

私は理系科目の担当であったため、数学と理科の問題を1つ1つ見直し、なぜわからなかったのか、どこに苦手意識を感じるのかを細かくヒアリングし、その生徒専用に問題集と解説を作りました。

その結果、その生徒の弱点や苦手意識がある部分をより明確化でき、ヒアリングにより、親密度が深まったことで積極的に質問をしてくれるようになりました。当初C判定だった模試の結果も最終的にはA判定まで引き上げられ、無事志望校合格へ導くことができました。

御社でも、ヒアリングを通じた課題解決により、より多くの人を幸せにするような企画を生み出し、貢献していきたいです。(372)

企画職では、傾聴力+発案力を強みとするのがおすすめです。

例文のように、具体的にどのような策を講じてどのような結果が得られたのか強みと絡めて伝えましょう。

【職種④】エンジニア

「傾聴力+課題解決力」

私の強みは、周囲の意見を適切に汲み取り、問題に対処する課題解決力です。

私は、大学時代に障がいを持つ子どもを支援するボランティアサークルのリーダーをしていました。当時メンバーは10名ほどで、取り組みの輪を広げ、人員を30名まで拡大するために広報活動を始めました。

大学内でのビラ配りやSNSでの発信をメインに行っていましたが、なかなか知名度が広まらず、新規メンバーも集まらないことが課題でした。

そこで、サークル内で何度もミーティングを行い、他のボランティア団体と合同イベントを行う・インスタグラムの投稿頻度を週1から週3に増やす・ボランティアの様子をYoutubeで発信することを提案・実行しました。

その結果、メンバーは45名まで増え、〇〇市の施設で子ども支援の講演を行えるような大きな組織へ成長できました。

入社後も、エンジニアとして周囲の意見をしっかり汲み取り、課題解決に向けて主体的に行動していきたいです。(403)

エンジニア職では、傾聴力+課題解決能力を強みとするのがおすすめです。

エンジニアとして、常に課題に対して予防線を張り、その課題を解決するために傾聴力を活かせていることを示せると好印象でしょう。

【エピソード①】部活・サークル

「傾聴力+調和力」

私の強みは、対立した意見に耳を傾け、双方にとって納得できる形に導く調和力です。

私は大学でアイスホッケー部の部長を務めていました。ある時、大会目前にもかかわらずメンバー同士で大きな対立が生まれたことがありました。

原因としては、試合出場メンバーとベンチ入りメンバーで練習メニューや練習時間に差が生まれてしまっていることがありました。

そこで、ベンチ入りメンバーにも充実したメニューや練習時間を確保するために、大きな施設を借りてベンチメンバーと試合メンバーで合同練習を行うことで、格差を無くすことを提案し、双方を納得させることができました。

御社に入社後も、様々な意見に耳を傾け、より最善な形に導けるよう、調和性を大切に日々の業務に取り組んでいきたいです。(322)

上記の例文では、部活の場面で傾聴力+調和性の強みを示せたことをアピールしています。課題の原因と解決策を簡潔かつ具体的に示せているのがポイントですね。

しかし、課題と解決までの過程をうまく言語化するのに苦手意識を覚える就活生も多いはず。

そこでカリクルでは、文章力に自信がない方のために自己PR作成ツールを作成しました!

5つの質問に答えるだけで簡単に自己PRを作成できます。所要時間は1分程度のため、忙しい就活生でも効率的に自己PRを作成できますよ。

\完全無料・簡単1分で作成/

また、こちらの記事では部活動経験を活かすポイントをさらに詳細に解説しています。ぜひ参考にしてくださいね。

【エピソード②】アルバイト

「傾聴力+リーダーシップ力」

私の強みは、メンバーと丁寧にコミュニケーションをとり、チームとしてまとめるリーダーシップ力です。

この強みは、大学1年生から続けているレストランのバイトリーダー業務で培いました。

就任当初、新人の研修体制が整っていないことが原因で、豊富なドリンク・料理の種類の全てを覚え、迅速に提供をすることが難しく、顧客アンケートでも満足度が88→70%まで低下していることが課題でした。

そこで、ワイン講習会を開いたり、ドリンク・フードのマニュアルを作り、提供前に確認できるようにしたことに加え、懇親会で1人1人との積極的なコミュニケーションを心がけました。

その結果、より連携してドリンクや料理を安定して提供できるようになり、高品質なサービス提供を評価され、顧客満足度は、90%になりました。この経験を活かし、御社でもリーダーシップを発揮して業務で成果を出していきたいです。(376)

上記の例文では、アルバイトにおいて傾聴力+リーダーシップの強みを活かせたことを伝えています。

数値を用いてどのような成果が得られたかを示せていて、説得力がありますね。

アルバイトを活かすコツは他にもあります。他の就活生との差をつけられるポイントを解説しているので、ぜひ以下の記事も読んでみてください。

【エピソード③】ゼミ

「傾聴力+柔軟性」

私の強みは、異なる価値観や考えを持つ人と協力して物事に取り組める柔軟性です。

私が所属していたゼミでは、国際政治について取り扱っており、ゼミ生同士でディスカッションが活発に行われるのが特徴でした。

私の学部は、国際学部ということもあり、学生の1/3が外国人だっため、ディスカッションをする際に彼らの国のバックグランドや考え方、専門英語での会話の難しさなどが理由で、意思疎通をはかるのに少し苦労していました。

そこで、まずは彼らの価値観や考え方に先入観を持たずに触れようと思い、懇親会やスポーツ大会などを開き、心の距離を縮めました。

すると、お互いに価値観を理解し合おうという風潮が芽生え、ディスカッションも白熱しつつも穏やかな雰囲気でお互いにリスペクトの心を忘れずに進められました。

入社後も、どんな相手であってもリスペクトの心を忘れず、相互理解のために柔軟に取り組んでいく所存です。(387)

上記の例文では、ゼミにおいて傾聴力+柔軟性の強みを活かせたとアピールしています。

相手と積極的なコミュニケーションをとり、相手の文化や価値観を理解する行動から強みを活かせていることが伝わります。

ゼミ活動をアピールするポイントをさらに知りたい!という方には、こちらの記事もおすすめです。ぜひ参考にして、効果的な自己PRを書いてみてくださいね。

【Q&Aで解説】自己PRで傾聴力を伝える時の注意点3つ

ここでは、自己PRで傾聴力についてアピールする際の注意点を3つ解説します。

就活生からの質問に、カリクルのキャリアアドバイザーが回答しているので、最後まで読んで、ぜひ自己PR作成の参考にしてみてくださいね。

では、1つずつ詳しく解説を見ていきましょう。

①主体性・積極性がないと思われないようにする

▼実際の就活生からの質問

この記事を読んで、もう一度傾聴力の自己PRを考えたんですが、これでいいでしょうか…?

Bさんが考えた自己PR

私の強みは、周囲の声を汲み取り、論理的に次の行動を考えられる論理的思考力です。

この強みは、大学時代に務めていたサッカー部のマネージャー業務で培いました。私が大学3年生の時、100人の部員に対してマネージャーが2名という状況で、部員1人1人に充実したケアができないこと・マネージャーの負担が大きすぎることが問題でした。

この問題を解決するために、私は後輩マネージャーにどのような点が負担に感じているかヒアリングを繰り返し、リストアップしました。

これをコーチと選手に確認してもらい、後輩マネージャーと私それぞれの強みを活かせるように栄養・健康管理とトレーニング管理で役割分担を行うことが決まりました。

その結果、メンバーに充実したケアが安定的にできるようになり、マネージャーの負担も緩和されました。

この経験を活かし、御社でも周囲の声を汲み取り、効率的かつ最善な解決策を導いていきたいです。

▼キャリアアドバイザーからの回答

いい感じですね!ただ、少し受け身な印象かも。後輩やコーチ、選手にヒアリングを繰り返したことだけが目立っているので、論理的思考力をどこで活用したのか、具体的に書けると良いですね!

自己PRを作るには、自己分析や他己分析はもちろんのこと、それを踏まえて上手く自己PRを形にする言語化力も必要。これらを全て1人でこなすのは不安ですよね。

カリクルでは、LINEを通して専門知識の豊富なキャリアアドバイザーが添削を行うサービスを行っています!

やり取りは基本的にLINEで行えるので、忙しい就活の合間に時間を節約できるのもメリットの1つですよ。

\無料LINE添削はこちらから/

主体性を自己PRで効果的にアピールする方法は、次の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください

②傾聴力=聞き上手ではないことを理解する

▼実際の就活生からの質問

友達によく聞き上手って言われるし、傾聴力を自己PRにしようかなと思うのですが…。

▼キャリアアドバイザーからの回答

なるほど…!冒頭でも伝えましたが、傾聴力は、相手の話を聞く+問題解決ができること。「聞き上手」だけではないんですよ。

そうなんですか…。自己分析をしても、他に自分の強みと思える部分が見つけられないのですが、どうすればいいでしょうか…?

自分の強みを見つけるのって難しいですよね…。Bさんのように悩んでいる就活生も実際かなり多くいますよ。こういったお悩みは私たちにお任せしてみませんか?

カリクルでは、就活のお悩みに合わせて、自己分析はもちろん、企業分析・ES添削・面接対策までをお手伝いします!

平均7〜8回の面談で、丁寧なサポートを受けられるので、就活にお悩みの方はぜひ活用してみてくださいね。

\就活のお悩みを解決/

③業務内容に繋がらないアピールはNG

▼実際の就活生からの質問

傾聴力の自己PRを面接でしました。結構自信があったのに何故か反応があまり良くなく、落ちてしまいました…何故なんでしょうか…?

▼キャリアアドバイザーからの回答

なるほど……企業の求めているニーズと一致していなかったのかもしれませんね。例えば、黙々と作業する個人業務が多い仕事だと傾聴力よりも継続力や集中力などの方が重宝されたりすることもありますよ。

そうなんですね…!この場合はどうするのが良かったのでしょうか?

事前に自分の強みを複数把握しておき、企業に合わせた強みを話すのがベストですね。具体的に業務内容に繋がるような強みを話すようにしましょう!

傾聴力の自己PRが思いつかない場合の対処法

傾聴力について具体的なエピソードを思い出すのが難しいと感じる方も多いでしょう。

ここでは、学生生活や日常生活の中から傾聴力をアピールできるエピソードを見つけ出すためのヒントをご紹介します。

①自分史で利用できるエピソードを探す

傾聴力の自己PRが思いつかない場合、まず自分史を書いて過去の経験を振り返ることから始めましょう。

幼少期から現在までの経験を時系列で整理し、他者の話に耳を傾けた場面や、相手の気持ちを理解しようと努めた経験を掘り起こしていきます。

学生時代のクラブ活動やアルバイト、ボランティア活動など、日常生活のさまざまな場面で傾聴力を発揮した事例が見つかるはずです。

自分史作成の際は、各時期の出来事だけでなく、当時の自分の性格や考え方、周囲との関係性なども書き出すと、より具体的なエピソードを見つけやすくなります。

②企業研究や社員訪問で求める人物像を把握する

次に、応募先企業が求める人物像を正確に把握するのが重要です。

企業のウェブサイトや求人票だけでなく、会社説明会やOB・OG訪問を通じて、その企業で実際に働く社員の声を聞くことで、より具体的な人物像が見えてきます。

たとえば営業職を募集している企業なら、傾聴力を活かして顧客のニーズを引き出し、的確な提案につなげられる人材を求めているかもしれません。

企業研究を深めることで、自分の傾聴力をどう活かせるのか、より具体的なイメージを描くことができますよ。

③自分の「傾聴力」がどう活きるか言語化する

①と②の作業を終えたら、それらを組み合わせて「自分の傾聴力が仕事でどう活きるか」を具体的に言語化していきましょう。

例えば、サークルでミーティングの議事録係を担当した経験があり、応募先企業が「お客様の要望を正確に理解できる人材」を求めている場合は以下のように表現できます。

| 議事録作成で培った要点を正確に把握するスキルを活かし、お客様のニーズを漏れなく理解することができます |

大切なのは、単に「傾聴力があります」と言うのではなく、具体的なエピソードと、その力が実務でどう役立つかを明確に示すことです。

例文を活用して自己PRで効果的に傾聴力をアピールしよう!

本記事では、傾聴力を自己PRでアピールするときのコツや注意点、例文などについて解説しました。

傾聴力は、一見ただの「聞き上手」と捉えられがちですが、就活ではより具体的に言語化してアピールすることが求められます。

本記事を参考に、内定に一歩近づけるような傾聴力のアピール方法を習得してみてくださいね。

\自己PR作成は簡単1分/

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。