ガクチカは、教育実習を題材にして書くことは可能です。しかし、実習の経験をどう紹介すればよいのかがわからず、文章作成時に困ってしまう人もいるでしょう。

本記事では、ガクチカについて聞かれる意図・実習を紹介する際のコツ・注意点について解説します。

人事 佐藤

2018年度新卒入社 新規営業を担当 入社後、新規営業に従事し、顧客開拓や提案活動を経験。 プロジェクト参画 その後、異動により大手外食チェーンや病院のプロジェクトに参画。プロジェクトマネジメントやシステム導入を担当。 2021年 人事部に抜擢 2021年に人事部に抜擢され、新卒採用と中途採用を担当。2024年9月現在も人事を担当している。

キャリアアドバイザー 富樫

早稲田大学卒業後、新卒で株式会社C-mindに入社し、キャリアアドバイザーを担当。年間2000名の就活相談実績を持つ。就活生に寄り添うことをモットーとし、特にファーストキャリアを重要視したアドバイスとケアを行なうことで、内定獲得実績において2024年度上半期MVPを獲得した。

ガクチカ作成のお助けツール|完全無料

- 1ガクチカ自動作成ツール

- 最短3分で、受かるガクチカを作成できる

- 2ES自動作成ツール

- AIが「ガクチカ・志望動機・自己PR・長所・短所」を自動で作成

- 3ガクチカ無料添削

- 就活のプロが人事から評価される観点で赤ペン添削します

実習経験をガクチカ(学生時代に力を入れたこと)にしても問題ない

まず気になる人も多いでしょうが、実際問題、実習経験をガクチカにしても問題はありません。

教育実習や保育実習などの実習をガクチカにしていいか不安に感じる就活生もいますが、実習経験にはガクチカにつなげやすい出来事が多く含まれいます。

具体的には、実習中に工夫したことや、関わった生徒などから得た気づきや学びなどが挙げられます。

また、サークルやバイト、授業を題材として取り入れる就活生が多い分、実習を題材にすれば面接官の印象に残りやすくなるでしょう。

実習内容そのものは経験している就活生も少ないため、たまにガクチカとしてアピールしている人がいると目を引きますね。

そこでさらに自社とマッチした強みをアピールされると、一気に引き込まれてしまいます。

「上手くガクチカが書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずはES自動作成サービスである「AI ES」を利用してみてください!LINE登録3分で何度でも満足が行くまでガクチカを作成できますよ。

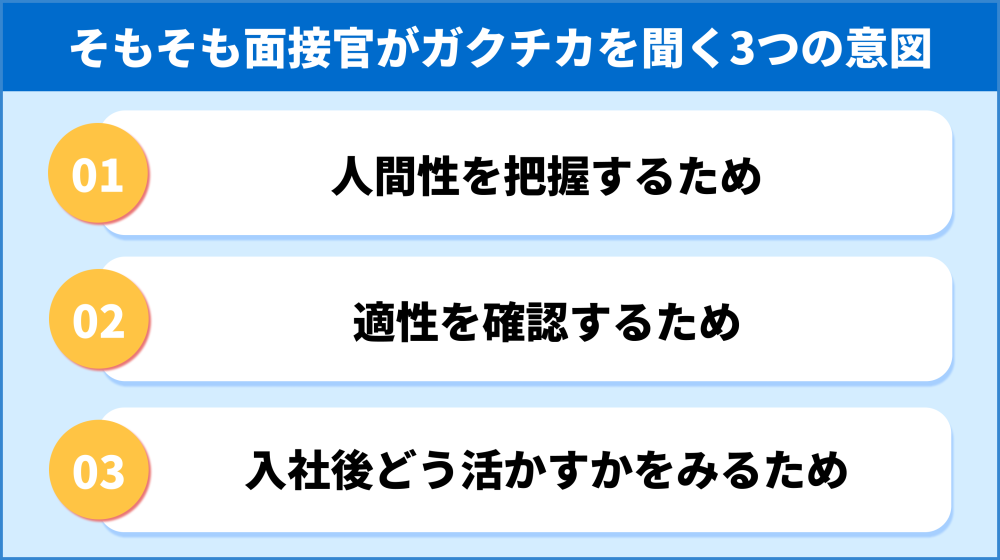

そもそも面接官がガクチカを聞く3つの意図

面接官の質問の意図を理解すれば、好印象なガクチカ回答を作れるため、有利に選考を進めやすくなります。面接官の意図として挙げられる3つの内容を、しっかり把握しておきましょう。

①人間性を把握するため

面接官は人間性を把握するために、ガクチカに関する質問をしているケースが多いのが特徴です。学生時代に真剣に取り組んだ出来事の内容からは、性格や価値観を推察できます。

人間性は仕事と向き合う上で大きく関わる要素になるため、どの企業でも重要視されやすいでしょう。

また、ガクチカは自己PRや志望理由よりも、答える就活生によってオリジナリティが出やすい傾向があります。

質問を通して個性を引き出し、就活生の特性や性格を掴もうとしているのです。

同じ職場で働くにあたって、人間性の相性は非常に重要なポイントです。

価値観が同じ部分と異なる部分を把握するため、就活生が学生時代にどんな判断や行動を取ったかが知りたいわけですね。

➁適性を確認するため

面接官は仕事の適性を確認するためにもガクチカを聞きます。過去の経験の中で発揮した強みや心がけた行動を聞き出し、企業との相性がいいか判断しているのです。

例えば、課題解決のためにデータ収集や分析をしたといった内容であれば戦略を考える仕事に適性があると推察できます。

コミュニケーションに重点を置いているガクチカであれば、協調性がありチームでの活動に適性があると捉えられるでしょう。

回答した内容が、入社後の配属先に関わる可能性もあります。

③入社後どう活かすかをみるため

入社後の活躍を判断するために、学生時代の経験を質問されることもあります。

過去の経験から何を学んだか、その経験を活かしどう行動したかを伝えることが大切です。

経験の紹介だけに留まってしまうと、将来性などが曖昧になってしまいます。経験から何を得たか、それを将来的にどう活かしたいかまで言えるようにしましょう。

ガクチカは伝えるべきことが曖昧になりがちですが、最も重要なのは「どんな努力ができたか」と「それを入社後に活かせるかどうか」です。

企業も基本的にこの2軸でガクチカを見ていることが多いため、ガクチカを作るときの参考にしてみてください。

ガクチカで実習経験を使うメリット

実習経験をガクチカとして活用する場合、実際の職場で得た経験は、具体的なエピソードとして語りやすく、企業にとって魅力的なアピールポイントとなります。

ここでは、ガクチカに実習経験を活用したときのメリットを3つ、詳しく見ていきましょう。

- 具体的な経験を書きやすい

- 仕事に対する熱意を伝えやすい

- 入社後の姿をイメージしてもらいやすい

①具体的な経験を書きやすい

実習は実際の職場で体験する貴重な機会であり、具体的なエピソードを豊富に盛り込めるメリットがあります。

例えば、患者様の治療効果を向上させるために治療方針を見直したり、生徒の理解度を上げるために授業方法を工夫したりといった、実践的な取り組みを説明できるでしょう。

また、実習中に直面した課題とその解決プロセスを自分の言葉で語ることができ、数値データなども織り交ぜながら説得力のある内容に仕上げやすいという特徴があります。

さらに、実習での経験は他の学生との差別化を図れる要素となり、企業に対して即戦力としての魅力をアピール可能です。

②仕事に対する熱意を伝えやすい

実習は、その業界や職種に対する関心から自主的に参加することが多いため、、実習をガクチカとして取り上げることで、仕事に対する強い熱意や意欲を自然な形で表現できます。

特に、実習で得た具体的な経験や気づきを語ることで、その職種への理解度の深さや、実務に対する真摯な姿勢を効果的にアピール可能です。

また、実習中に感じた仕事のやりがいや、実際の職場での体験を通じて芽生えた職業観について語ることで、志望動機との一貫性も示せるでしょう。

さらに、実習で直面した課題への取り組みや、そこから学んだことを具体的に説明すると、入社後の意欲や成長への期待感を面接官に伝えられます。

③入社後の姿をイメージしてもらいやすい

実習は実際の職場環境で業務を体験する機会であり、入社後の働きぶりを具体的にイメージしやすい経験です。

実習で得た知識やスキル、課題解決の方法などを具体的に説明すると、企業に対して「この人は入社後にこのように活躍できる」という具体的なイメージを持ってもらえるでしょう。

また、実習中に身につけた業界特有の専門知識や、実務経験を通じて培った実践的なスキルは、即戦力としての価値を示す強力な材料となります。

さらに、実習での具体的なエピソードを通じて、チームワークや問題解決能力など、社会人として求められる基本的な資質も効果的にアピール可能です。

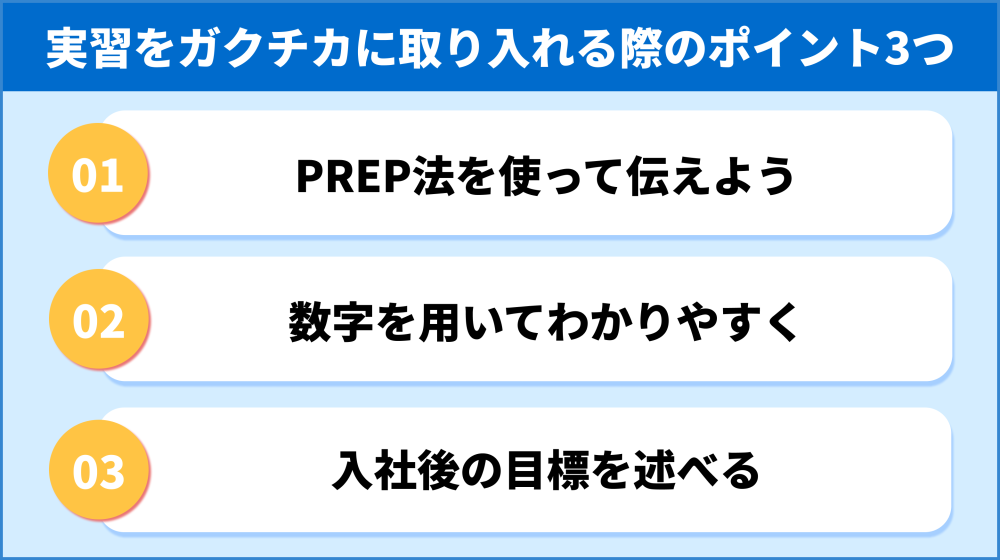

実習をガクチカに取り入れる際のポイント3つ

文章に取り入れる際のコツを知っていれば、アピール力の高い回答を作成しやすくなります。実習をガクチカに取り入れる際に意識するべき、3つのポイントを把握していきましょう。

①PREP法を使って伝えよう

PREP法を意識してガクチカを書くことで、論理構造がしっかりした文章を作ることができるでしょう。

PREP法とは、P(結論)・R(理由)・E(具体例)・P(結論)の順で構成を組み立てる方法を指した言葉となっています。

P(結論)ではガクチカで主張したいことを、R(理由)の部分ではその主張の根拠を述べましょう。

また、E(具体例)の部分では主張のきっかけとなった実習での経験と、実習中に取り組んだ課題解決の方法も述べると説得力を持たせられます。

PREP法では、エピソード部分が最も重要な内容になるため、文字数も多めに割きましょう。

ここで自分が何をしたのかを伝え「どんな努力ができる人間か」「同じことが社会に出てからもできそうか」などを伝えると、ガクチカ全体に説得力が出ますよ。

➁数字を用いてわかりやすく伝える

具体的な数字を用いると、実績が相手に伝わりやすくなります。ガクチカは自分の経験を自身の言葉で伝えるため、主観的な表現に留まってしまいがちです。

数字を使うことで文章に客観性を取り入れられ、説得力のあるガクチカを書くことができます。

作業にかかる時間を何時間短縮できたのか、何人の生徒に対して授業を行い、そのうち何人に評価されたのかなど、状況が想像できる数字を取り入れましょう。

③入社後の目標を述べて熱意を示す

入社後に何を目標とするのかを忘れずに伝えることで、自身を採用するメリットを印象付けやすくなります。

実習を通して何を学び、学んだ事柄をどう役立てるかを述べれば、入社後に自身が活躍している姿を想起させられるでしょう。

入社後の姿勢について説明する際には、実際の業務内容にも触れることを意識すると、企業についてしっかりと調べていることを強調できます。

企業側は「ガクチカで発揮した力や成果を、企業でも同じように発揮できるか」を非常に重要視しています。

そのため、実習を通して学んだことや発揮した力を使って、入社後にどんな活躍をしようと思っているかはしっかり伝えてくださいね。

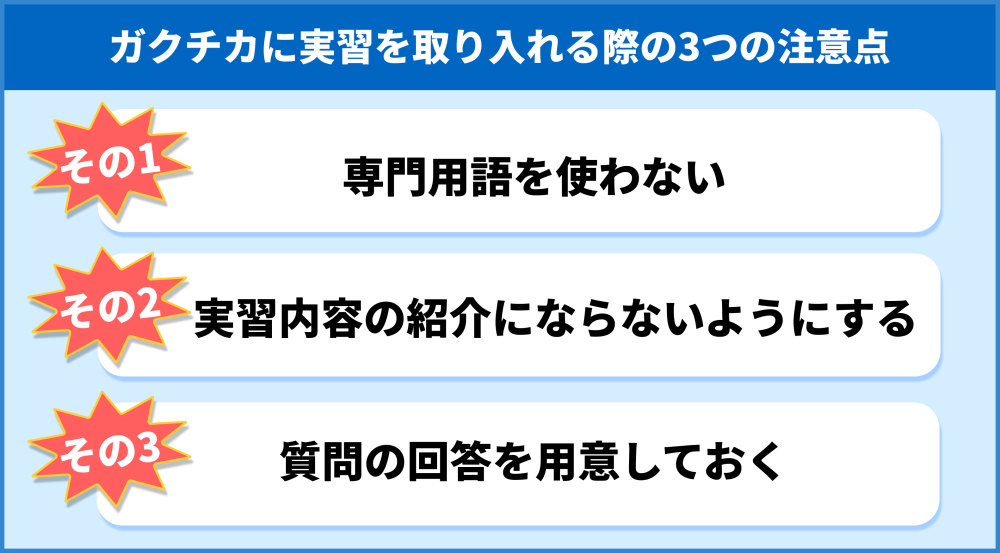

ガクチカに実習を取り入れる際の3つの注意点

注意点もあわせて把握しておけば、マイナスな印象に陥らないよう対策ができます。注意すべき点は、以下の3つです。

①教育実習や病院実習に関する専門用語を使わない

専門用語を使うのは避けましょう。難しい用語を使用して賢い印象を与えようとしても、相手の立場で考えていない文章になるため低評価につながってしまいます。

面接官に内容が伝わるかどうかに重点を置いて文章を組み立てるようにしましょう。

わかりやすい言葉で言い換えることで、相手に自分の意図が伝わりやすくなります。文章を読み返して、複雑な表現がないかどうか確認してくださいね。

どうしても文字数の関係などで専門用語を入れる必要がある場合は、一緒にその用語の説明をざっくりしておきましょう。

採用担当に伝わらない単語が入ってしまうことは避けたいので、最初に必ず説明を入れ、先を読み進めてもらえるように工夫することが重要です。

➁実習内容の紹介にならないようにする

ただ実習内容を紹介した文章では、自身の強みが伝わらないので注意しましょう。

文章を作り始める前に、過去の経験を通してアピールしたい点をしっかりと把握しておくことが大切です。

課題解決していく過程で自身がどう感じ、どんな工夫をしたのかを具体的に述べることで、改善のために積極的に行動できる人間だと印象付けることができます。

注意点として、具体的に書こうとして文章が冗長にならないようにしましょう。実習内容の描写の文量が多すぎてはいないか、一度チェックしてください。

③質問の回答を用意しておく

追加で質問される内容をあらかじめ想定しておき、複数個回答を用意しましょう。

教育実習の経験を紹介した場合、なぜ教員にならないのか、なぜ民間企業を選んだのかといった追加の質問が想定されます。

ガクチカについてスムーズに回答できても、追加の質問に対応できないとマイナスな印象になるリスクがあるため、注意が必要です。

回答が曖昧にならないように、就職したいと感じた明確な理由を伝えることを心がけましょう。

ESや履歴書では文字数制限がある以上、どうしても全てを伝えきることはできません。そのため、面接での深掘りは避けられないと言えるでしょう。

どんな就活生でも必ず深掘り質問はされるため、事前の準備は怠らずに臨んでくださいね。

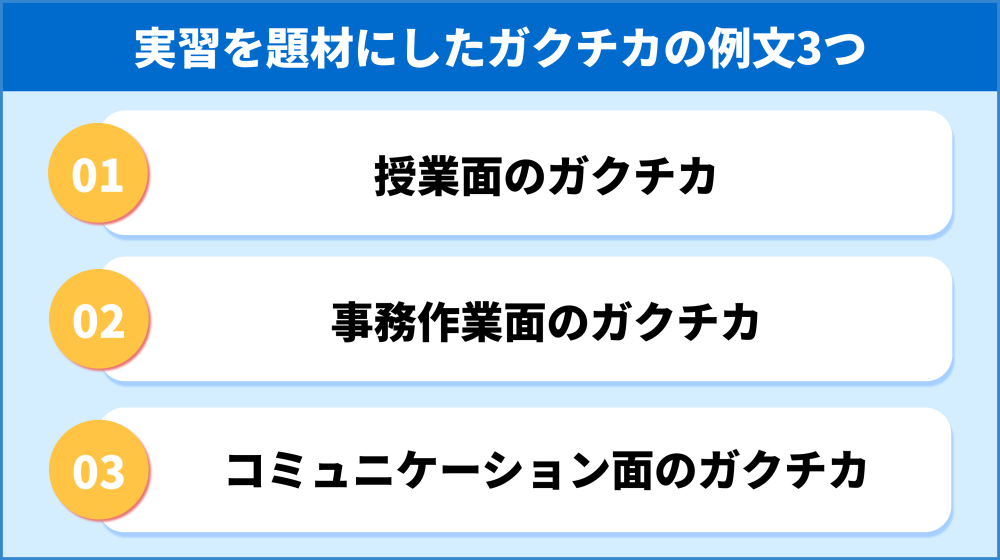

実習をガクチカにした例文を3つ紹介

実習を題材にするガクチカは書いている人も少ないですし、書き方が分かってもうまく書けない人は多いですよね。

そこでここからは、実習を題材にしたガクチカの例文を3つほど紹介。さらに、実際に就活生を内定まで導いている現役の就活アドバイザーが、3つの例文を本気で添削していきます!

そもそもガクチカがうまく作れない……と悩む人は、以下の自動生成ツールでサクッと作ってしまいましょう。まずはとっかかりを掴むことが重要ですよ。

逆に、既にガクチカがある人には「赤ペンES」がオススメ!現役の就活のプロが、今回の添削例文よりもさらに詳細な解説付きで、あなたのガクチカを無料添削します。

また、赤ペンESという添削サービスが気になる人は、以下の記事も参考にしてみてください。サービス内容を詳しく説明していますよ。

無料のES添削サービス「赤ペンES」を本格解説!実際の活用レポも紹介

①教育実習の授業面のガクチカ

教育実習での授業におけるガクチカを添削しました。授業に力を入れた理由や直面した課題、解決のための行動を効果的にアピールしましょう。

授業面のガクチカ

【結論】私が大学時代最も力を入れたことは、教育実習での授業です。私は母校で国語の授業を行うことで、理系の生徒や国語が苦手な生徒にも文章について考える楽しさを知ってもらいたいと考えました。、楽しさを実感できる授業を作り上げました。

添削コメント|実際に力を注いだ成果や目的を具体的に示すことで、読み手に「何を達成したのか」が一目でわかるように修正しました。「楽しさを知ってもらいたい」という意図を「楽しさを実感できる授業を作り上げた」という具体的な成果に変え、説得力を高めています。

【エピソード】授業の序盤ではもともと国語が得意な数人の生徒の挙手のみが目立っていたため、おり、苦手な生徒は発言を躊躇していました。そこで私は、得意不得意にかかわらず皆が楽しく参加できるようにグループワークを取り入れました。班ごとに意見を交換し合うグループワークを取り入れることにしました。

添削コメント|「苦手な生徒の発言が少ない」という具体的な課題を示し、その解決策として「グループワーク」を導入した流れを明確にしました。これにより、読み手が問題解決への取り組みをより理解しやすくなります。

【エピソード詳細】すると、班ごとに解釈の交流がしやすくなり、不得意な生徒も取り残されずに40人全員が授業に参加するようになったことで、文章を解釈する楽しさを実感するきっかけを与えられました。グループワークにより、班ごとに意見を出し合い、生徒同士が互いの考えを深める場が生まれました。その結果、国語が苦手な生徒も発言の機会を得て、全員が授業に積極的に参加するようになり、文章を解釈する楽しさを共有できるようになりました。

添削コメント|元の文章では、「班ごとに交流がしやすくなった」という成果が曖昧でした。修正後では、「意見を出し合い、生徒同士が考えを深めた」「発言の機会を得た」など、具体的な行動とその結果を詳述し、教育実習での取り組みの意義が伝わるようにしました。

【結果】その結果、授業終了後には、生徒から『国語の考え方が変わった』『自分も発言するのが楽しかった』という声が上がり、全員が授業に参加する達成感を共有することができました。

添削コメント|「生徒からの感想」や「達成感を共有した」という具体的なエビデンスを加えました。特に「国語の考え方が変わった」という言葉は、授業が生徒の意識にポジティブな変化をもたらしたことを明確に伝える表現として有効です。

【入社後】私は入社後も、相手の特性ごとに適切な対策を考えることで、お客様に有意義な時間を提供できるよう努めてまいります。に合わせた柔軟な対応力を活かし、顧客一人ひとりのニーズを的確に把握し、有意義なサービスを提供したいと考えております。また、チーム内でもコミュニケーションを重視し、組織全体の目標達成に貢献してまいります。

添削コメント|修正前では、入社後の貢献が漠然としていましたが、「特性に合わせた柔軟な対応」「顧客一人ひとりのニーズを把握」といった具体的な取り組み内容を示すことで、採用後の活躍を企業がイメージしやすくしました。また、「組織全体への貢献」という視点を加えることで、個人の強みが企業全体に利益をもたらすことを伝えています。

【足りない部分】結論が抽象的でエピソードの具体性が不足しており、取り組みの成果や入社後の貢献内容が明確に示されていませんでした。採用後の活躍を具体的にイメージできる内容が不足しています。

【添削内容】結論を具体化し、教育実習の成果を強調しました。エピソードでは課題と解決策を明示し、成果に生徒の感想を追加しています。入社後は具体的な貢献内容を示し、説得力を高めました。

【どう良くなったか?】行動や成果が具体的に記載されたことで、実習での学びと入社後の貢献がつながり、企業側が候補者の活躍を具体的にイメージしやすい魅力的な内容に改善されました。

| ・具体的な課題と解決策を明確にする ・成果と生徒への影響を具体的に述べる ・教育実習の経験を入社後にどう活かすかを描く |

「上手く自己PRが書けない….書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずは簡単作成ツールで自己PRを作成してみましょう!LINE登録することで何度でも自己PRを作成でき、3分で自己PRが簡単作成できますよ。

「エントリーシート(ES)が選考通過するか不安….ESを誰かに添削してほしい….」

そんな就活生の声に答えて、カリクル就活攻略メディアでは無料ES添削サービスである「赤ペンES」をおすすめしています。

第一志望である企業の選考に通過するためにも、まずは就活のプロにES添削を依頼してみましょう!LINE登録3分で満足が行くまで添削依頼ができますよ。

➁教育実習の事務作業面のガクチカ

教育実習における事務作業面でのガクチカを本気添削しました。

自身の取り組みにより最終的にどれほど作業時間を削減できたのかを伝えて、入社後の意気込みにつなげているのがポイントです。

事務作業面のガクチカ

【結論】私が学生時代に注力したことは、教育実習での事務作業の効率化です。効率化を追求しながら、限られたリソースを最大限活用することです。教育実習では指導案や授業に使う資料の作成、宿題の確認といった事務作業をこなす必要があり、当初は家に持ち帰りながら作業を進めていました。この力を活かし、教育実習では事務作業の効率化を通じて授業の質向上を実現しました。

添削コメント|最初に「効率化」という具体的な強みを明確に伝えることで、読み手が候補者の能力を一目で把握できます。また、「授業の質向上を実現」と述べることで、効率化が目標達成に繋がった点を強調しています。

【エピソード】しかし、取り組むうちに作業を効率化することで授業の質の向上を目指せるのではと考えました。そしてスピーディに対処法を見つけるために、当初は指導案や授業資料作成に多くの時間を費やし、家に仕事を持ち帰らなければならない状況が続いていました。これでは十分な授業準備ができず、授業の質に影響が出ると考え、効率化を模索したのです。担当の先生3人に積極的に声をかけて信頼関係を築き、どのように作業を進めているかを聞くようにしました。効率的な業務フローを学ぶ中で信頼関係を築きました。この結果、作業時間を短縮し、授業準備により多くの時間を割けるようになったのです。

添削コメント|課題として「家に仕事を持ち帰らなければいけないほど授業準備に時間がかかってしまっている」ことを描写し、効率化を模索しなければいけない理由を明確にしました。また、先生方との信頼関係の構築を強調することで、対人スキルもアピールしています。

【エピソード詳細】具体的には、作業内容を分類し優先順位をつけることや、テンプレートを活用する方法を教えていただきました。実際に作業時に取り入れるための方法を考えて実践したその結果、当初の3分の1の時間で作業を完了できるようになりました。、空いた時間を授業の準備に活用できました。

添削コメント|効率化の具体的な方法を詳しく述べることで、読者が実際の行動をイメージしやすくなります。また、空いた時間を授業準備に使ったという成果を加えることで、効率化が目標達成に繋がった流れを補足しました。

【結果】この取り組みにより、指導案や資料作成が効率化し、授業準備に十分な時間を確保できました。その結果、生徒から『わかりやすい授業だった』という声を多くいただき、授業の質向上を実感しました。

添削コメント|成果が具体的に示されていなかったため、「生徒から良いフィードバックを受けた」ことを盛り込みました。客観的な意見を出すことで、効率化によって実際に授業の質が上がったことを強調しています。

【入社後】私は入社後も効率化を重視し、作業プロセスを見直して業務全体の生産性向上に貢献します。業務で必要な書類を先回りして作成してサポートできるように尽力してまいります。特に、先を見越したサポートや柔軟な対応を通じて、組織の目標達成に寄与したいと考えています。

添削コメント|入社後の貢献内容が漠然としていたため、「作業プロセスの見直し」や「柔軟な対応」という具体的な行動を加えました。これにより、企業が採用後の活躍を明確にイメージしやすくなります。

【足りなかった部分】結論に具体性が欠け、効率化の強みや授業の質向上への影響が不明確でした。また、エピソードや成果、入社後の活躍イメージも抽象的です。

【添削箇所】結論で「効率化」と「授業の質向上」を明示しました。エピソードに課題と解決策を具体化し、成果には時間短縮と生徒の声を追加しています。

【どう良くなったか?】行動や成果が具体化され、効率化が授業準備や生徒の学びにどう影響したか明確になり、入社後の活躍イメージも伝わりやすくなりました。

| ・業務の課題と効率化の工夫を具体的に描写する ・効率化が全体の成果にどう寄与したかを示す ・入社後の応用可能性を具体化する |

③教育実習のコミュニケーション面のガクチカ

教育実習でのコミュニケーション面でのガクチカを添削しました。コミュニケーションを円滑にするために意識した事柄を具体的に紹介しているのが特徴です。

コミュニケーション面でのガクチカ

【結論】私が学生時代に力を入れたことは、教育実習で担当した生徒とのコミュニケーションです。相手との信頼関係を築くために自ら行動を起こし、円滑なコミュニケーションを実現する努力を重ねたことです。この力を教育実習中に活かし、生徒との関係を深めることができました。

添削コメント|冒頭で「コミュニケーション能力の向上」というテーマを明確に示し、取り組みの全体像を簡潔に伝えました。また、努力や成果を盛り込むことで印象を強めています。

【エピソード】実習に臨んだ当初は、人見知りで声が小さいことが災いし、生徒から話しかけられても上手に返せなかったことがありました。実習開始当初は、人見知りで声が小さく、生徒との距離を感じていました。しかし、授業の質やわかりやすさを向上させるためにも、コミュニケーションを円滑にとれるようにすることが大切だと考え、改善を試みました。このままでは授業の質に悪影響を及ぼすと考え、生徒との信頼関係を築くために具体的な改善策を実践しました。

添削コメント|課題とその背景を明確に描写することで、読者が問題点を具体的に理解できるようにしました。また、「授業の質に悪影響を及ぼす」という危機感を示すことで、改善への主体的な姿勢を強調しています。

【エピソード詳細】具体的には、大きな声で挨拶をし、目を見て話すことを心がけました。また、や、相手の話に耳を傾けることを意識し、実践するようにしました。生徒の話に対しては共感を示しながら傾聴し、関心を持って質問を返すことで、双方向のコミュニケーションを意識しました。

添削コメント|改善策を具体化し、行動の詳細を描写することで、取り組みの信頼性を高めました。「共感」や「双方向のコミュニケーション」という要素を加えることで、より効果的なコミュニケーションスキルをアピールしています。

【結果】その結果、授業後のアンケートで9割以上の生徒から話がわかりやすい、親しみやすい、話しやすいと評価をいただけました。また、生徒との対話が増えたことで、授業中の発言や質問が活発になり、全体の授業理解度も向上しました。

添削コメント|成果の具体性を高めるために、生徒の声や授業全体への影響を盛り込みました。特に「授業理解度の向上」という成果を追加することで、取り組みの意義を明確にしました。

【入社後】私は入社後も信頼関係を築けるよう、相手に適した接し方を意識してまいります。私は入社後も、相手の立場やニーズに寄り添ったコミュニケーションを意識し、信頼関係を築くことで業務の効率化や成果向上に貢献したいと考えています。特に、顧客対応やチーム連携の場面でこのスキルを活かし、組織全体の目標達成に寄与します。

添削コメント|入社後の具体的な活躍イメージを示すため、「顧客対応」や「チーム連携」という具体的な場面を加えました。また、「成果向上」や「目標達成」という表現で、企業への貢献意欲を強調しました。

【足りなかった部分】強みが抽象的で、「信頼関係構築」の具体性が不足していました。また、課題や行動の詳細が曖昧で、成果や入社後の活用も明確に示されていません。

【添削箇所】結論で「信頼関係構築の努力」を明示し、エピソードに「挨拶や傾聴」の具体行動を追加しています。成果には「生徒アンケートの高評価」を加え、入社後の貢献も具体化しました。

【どう良くなったか?】具体例と数値を加えることで強みが伝わりやすくなり、行動や成果が説得力を持ちました。入社後の活躍イメージも明確化し、企業に好印象を与える内容になりましたね。

| ・課題としての「コミュニケーションの難しさ」を具体化する ・双方向のコミュニケーションを重視した行動を強調する ・コミュニケーションの成果を授業外の影響も含めて示す |

「コミュニケーション能力をもっと魅力的にアピールしたい!」という方は、こちらの記事もぜひ見てみてくださいね。他の学生と差別化して強みを伝える方法を紹介しています。

コミュニケーション能力を就活面接でアピールする時のコツを紹介【例文4選】

迷ったときに!実習のガクチカでアピールできる強み例3選

実習での経験をガクチカとして活用するかどうか迷う方も多いですが、実習には学生時代の成長が詰まっており、自己PRの宝庫です。

ここでは、実習経験から効果的にアピールできる具体的な強みを3つご紹介します。

- 計画性

- チームワーク

- 責任感

①計画性

実習では、決められたカリキュラムを計画的にこなしていく必要があります。

特に教育実習などでは、授業を担当する際に綿密な指導案を作成し、限られた時間内で効果的な授業を展開するための準備が欠かせません。

また、日々の実習では空き時間を活用して予習や復習を行い、翌日の実習に備えることも重要です。このような計画的な取り組みは、実際の職場でも高く評価される要素となります。

実習中に行った時間管理や準備の具体例を挙げながら、どのように計画性を発揮したかを説明することで、「効率的に業務をこなせる人材である」という印象を面接官に与えられるでしょう。

②チームワーク

実習をガクチカにすることでアピールできる代表的な強みの1つが、チームワークです。

実習では必ず複数のメンバーと協力して業務を進める機会があり、その経験を通じてチームワーク力を効果的に示すことができます。

特に、お互いに励まし合ったり、メンバー同士で欠点を補い合ったりした具体的なエピソードは、採用担当者に強く印象付けられるでしょう。

また、チーム内での具体的な役割や、周囲との関係性を築くために工夫した点なども、説得力のある材料として使えます。

③責任感

実習では、生徒や患者、お客様など、多くの人々の人生や生活に直接関わる機会があります。

そのため、自分の行動や判断が相手に大きな影響を与えることを実感し、自然と責任感が養われていくのです。

たとえば、教育実習では生徒の学習進度や理解度に合わせて授業を組み立て、看護実習では患者の命と向き合いながら適切なケアを提供するなど、重要な役割を任されるでしょう。

このような経験を通じて、自分の仕事に対する責任感と使命感が育まれ、それは社会人として必要不可欠な資質となります。

実習経験をガクチカにして選考を有利に進めよう

実習経験をガクチカとして紹介して、選考を有利に進めましょう。実習ではさまざまな気づきを得られるため、成長できた経験として説明しやすいです。

他の就活生と被りにくい教育実習経験を取り上げて、採用者の印象に残る文章を作成しましょう。

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。