就活で自身の強みをコミュニケーション能力にして、自己PRを作成したいけど….

「コミュニケーション能力でうまく自己PRが作れない……」

「ありきたりな自己PRになってしまう……」

「差別化してより好印象な自己PRを作成したい……」

コミュニケーションという用語に聞きなじみはありますが、実際に自己PRを作成しようとすると思ったように表現できず困ってしまいますよね。

そして、実はコミュニケーション能力を自己PRの強みに選ぶ学生は多いので、ただ伝えるだけではなく、差別化も意識する必要があります。

この記事では、コミュニケーション能力の基本的な伝え方から、他の就活生と差別化できる方法まで解説します。後半には、「先輩就活生の自己PRエピソード」をインタビューした内容も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

人事 佐藤

2018年度新卒入社 新規営業を担当 入社後、新規営業に従事し、顧客開拓や提案活動を経験。 プロジェクト参画 その後、異動により大手外食チェーンや病院のプロジェクトに参画。プロジェクトマネジメントやシステム導入を担当。 2021年 人事部に抜擢 2021年に人事部に抜擢され、新卒採用と中途採用を担当。2024年9月現在も人事を担当している。

.jpg)

キャリアアドバイザー 鈴木

新卒で大手金融機関に入社したが、成長のスピードの遅さと、年功序列に懸念を抱き転職を決意。 転職する際、スピードの速さと裁量が持てるという2軸で転職活動をし、シーマインドキャリアに入社。 入社後、キャリアアドバイザーとして年間1000人以上の学生の就活相談をし、実績No.1を獲得。

自己PRでコミュニケーション能力は人気!差別化が必ず必要

自己PRでコミュニケーション能力を強みに選ぶ学生が多いですが、実は企業側もコミュニケーション能力がある学生を求めています。

実際に経団連の採用と大学改革への期待に関するアンケート結果では、主体性に次いで、「チームワーク・リーダーシップ・協調性」など根本にコミュニケーション能力を求めている資質を期待している企業が多いことが分かります。

なので、コミュニケーション能力をしっかりと証明できれば好印象を獲得できます。

しかし、コミュニケーション能力を自己PRに選ぶ学生は多いので、ただアピールするだけではなく、差別化も意識知る必要があるのです。

多くの企業がコミュニケーション能力を求めており、就活生からも人気な強みの1つです。

エントリーシートや面接で多く聞く強みなので、差別化が重要です。ありきたりなアピールになってしまうとあまり印象が残らず、好印象は獲得できませんよ。

企業が学生にコミュニケーション能力を強く求めている理由

ここでは企業が学生に対してコミュニケーション能力を求めている理由を解説します。仕事は一人でできることの方が少なく、チームプレイが常に求められます。

コミュニケーション能力を自己PRで伝える際には、前もって企業側の意図を知っておくと好印象になる伝え方ができるので、最後までしっかりと確認しておきましょうね。

①社内外の人と良好な関係を構築できるから

まず1つ目の理由は、コミュニケーション能力が高いことで社内だけでなく社外の人とも良好な関係を築けるからです。

仕事では、社内の人と協力しながら業務を進め、社外の人とはお客様や提携先として関係構築をしていく必要があります。その際にコミュニケーション能力が高ければ、良い関係を構築できるだけでなく、実際に売り上げや契約につながるのです。

仕事では実際に売り上げや成果を出す必要がありますが、コミュニケーション能力が高いと自然と社内外の人と関係構築ができ、成果につながります。

企業は入社後に活躍してくれる人材を求めているため、コミュニケーション能力を求めているのです。

入社直後は社内の人としか関わりがないケースが多いですが、独り立ちしていくと必ず社外の企業の方やお客様と接する機会があります。

コミュニケーション能力が高いと研修後も現場で活躍できるイメージが湧くので、入社後に社外の人とも良好な関係を築けることをアピールすると良いですよ。

②業務の進捗が早くて正確

2つ目の理由は、コミュニケーション能力があると仕事が早く正確に進むからです。

仕事は一人で完結するものが少なく、基本的にはチームワークが重要になります。その際にコミュニケーション能力が高いと細かい調整をメンバーや上司としつつ、早くて正確に業務を進めることができるのです。

仕事でのトラブルは連携ミスで発生することが多いです。コミュニケーション能力が高ければ、小さな認識の相違やミスを防ぐことができるので、企業は求めているのです。

仕事では連携が大切です。コミュニケーション能力が高いと、不明点をすぐ質問できたり、自分の意思を明確に相手に伝えられるので、連携ミスが減ります。

そのうえで、自分の意見を押し通すだけでなく、チームとして成果を出すために意見に耳を傾けることもできるのでメンバー間の摩擦がなく、業務が正確に早く進むのです。

③連携ミスで重大な損失につながる恐れもあるから

3つ目の理由は、コミュニケーション不足で重大な損失につながる恐れがあるからです。

仕事は基本的にチームワークが重要でその中でも「報連相」がとても大切になります。

コミュニケーションが取れないと報連相が不十分になってしまい、業務で必要な連携がうまく取れません。場合によっては、自己判断で対応した結果大きなトラブルに発展し、会社に損失を与える可能性もあります。

まずは、小さなミスを防ぐためにもコミュニケーション能力を企業は求めているのです。

| 報連相とは…..「報告」「連絡」「相談」を分かりやすくほうれん草と掛けた略語。主にビジネスにて使われる。 |

実はコミュニケーション能力は3つに分解できる!ビジネス寄りの分類を理解しよう

一般的に、コミュニケーション能力というと「話が上手い」「社交的」「誰とでも仲良く接することができる」といったイメージを持つ人が多いですが、ビジネスにおけるコミュニケーション能力は、それとは異なります。

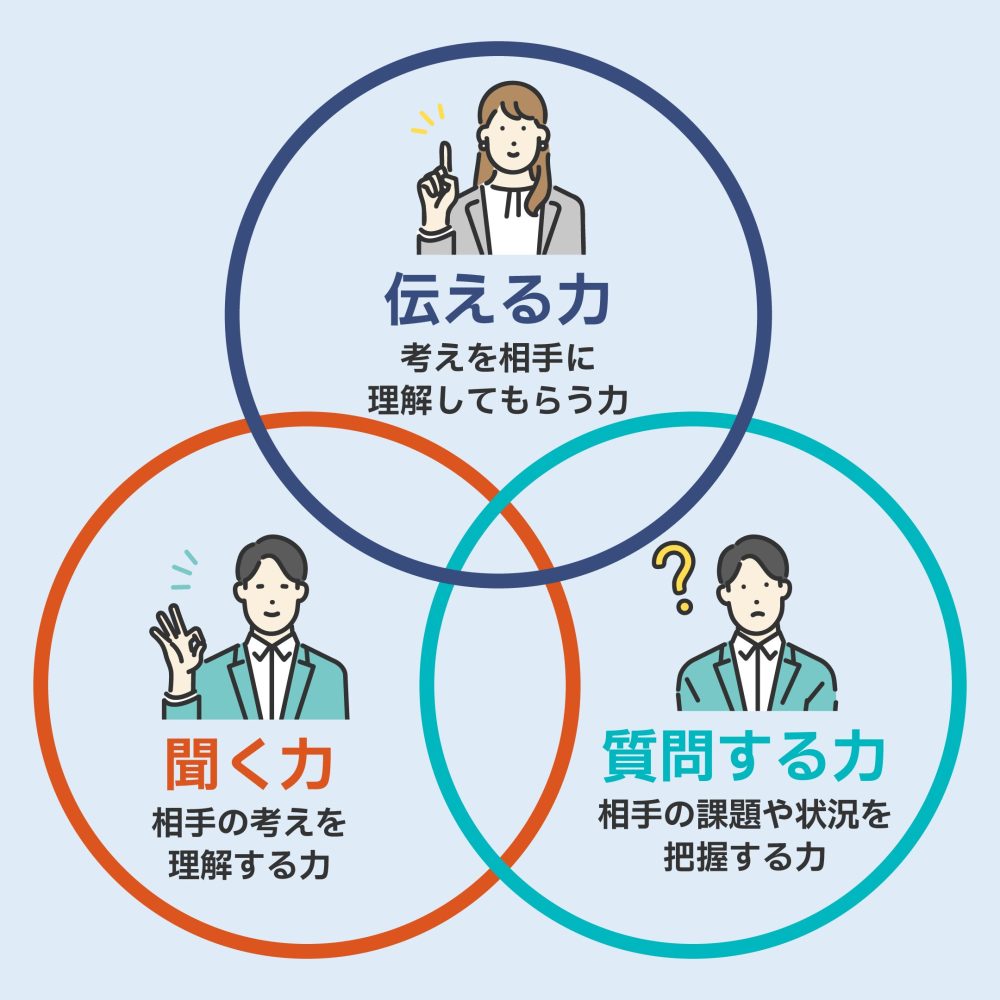

ビジネスの場では、「伝える力」「聞く力」「質問する力」の3つがコミュニケーション能力として考えられています。ここではそれぞれの能力を詳しく解説していきますね。

①伝える力

まず1つ目は、伝える力です。

社会人には、自分の考えを正確に言葉にして伝えるための語彙力や、分かりやすく簡潔に説明する要約力が求められます。伝える力は、自分の考えの意図を正しく伝え、業務を円滑に進めるために必要な能力になのです。

さらに、相手の知識や理解度に合わせて説明することも重要です。たとえば、システムエンジニアが異業種の営業職に対して専門用語ばかりで説明すると、意図がうまく伝わらないことがあります。

人は、理解できない言葉が多いとストレスを感じやすく、摩擦が発生しやすいです。業務を円滑に進めていくためにも、相手にとって分かりやすい言葉で物事を伝える力が非常に大切ですよ。

エントリーシートや面接は、自分をしっかりと伝える機会です。自分の価値観や、考え方、強み弱みなどを正確に伝えることで好印象を獲得できます。

その中で、同じエピソードでも人によって知識量が違うので、言い回しや具体例などを用いて伝えられる就活生は好印象です。

入社後は様々なタイプのお客様に伝える機会が増えるので、特に面接では分かりやすい伝え方ができているかを見られていますよ。

②聞く力

2つ目は、聞く力です。

聞く力とは、相手の話にしっかり耳を傾け、その内容を正確に理解するスキルを指します。

ビジネスシーンでは、自分の意見を伝えることも大切ですが、まず相手の話を中断したり否定的な意見を述べずに受け入れる必要があります。話している側にとって、途中で話を遮られたり否定する行為は不快なものであり、関係構築がうまくいきません。

結果として「この人は自分の話に関心がないのではないか」と感じ、本音を引き出したり、契約を逃すことも。聞く力は、相手の意見をまずは聞き、その中で見つける問題や課題解決をすることが重要であり、成果に直結します。

面接での受け答えなどの際に、コミュニケーション能力を強みにしながら、面接官の話を遮るような行為は絶対に避けましょう。

グループディスカッションの際など、自分の意見を言うことに必死な就活生が散見されますが、仕事で大切なのはまずはチームワークです。

聞く力を発揮し、自分の意見を押し通すのではなく、まずはメンバーの意見を聞き、チーム全体の意見をまとめようと動いている就活生が好印象ですよ。

③質問する力

3つ目は、質問する力です。

仕事において、特に入社直後は分からないことだらけです。質問を頻繁にできていれば正しい方向で業務を進めることができますが、質問することに後ろめたさを感じ、自己判断で仕事をして間違った方向で業務を進めてしまう新人が多いです。

さらに、取引先や顧客とのやり取りでも、質問を通じて相手の隠れたニーズを引き出すことが可能になります。ただ質問の量を増やすのではなく、相手の話を理解した上での核心を突く質問をすることで、取引先からの印象も良くなります。

質問する力は特に入社後の活躍イメージに直結します。面接の逆質問が質問する力をアピールする機会になるので積極的に質問してみましょうね。

面接の最後に逆質問がありますが、質問はした方が志望度の高さをアピールできます。逆に質問がないと志望度が低いと判断されるケースもあるので、注意が必要です。

そして、面接の逆質問で差をつけるために、面接時の内容を踏まえたうえでの質問をするとより好印象です。「先ほど○○さん(面接官の名前)がおっしゃっていた○○について質問なのですが…….」というようなイメージで質問してみましょう。

面接の内容を理解した上での質問なので、熱量も伝わりコミュニケーション能力の高さの証明にもなるので、差別化を意識したい人はぜひ実践してみてくださいね。

実際にコミュニケーション能力が必要になるビジネスシーンを知ろう!

ここでは、具体的にどのような仕事の場面でコミュニケーション能力が求められているのかを紹介します。

実際の仕事内容を理解していないと、自己PRでのアピールが的外れになり、説得力が欠けてしまう可能性があるため、どのような場面でコミュニケーション能力が求められるかを確認しておきましょう。

伝える力が生きるビジネスシーン

伝える力が生きるビジネスシーンは「商談・プレゼン・MTG」であり、主に自分の考えや、自社の製品やサービスの良さを伝える際に重要です。

| ビジネスシーン | 何を伝えるか? |

| 商談 | 自社の製品やサービスの良さを伝える |

| プレゼン | 自社:自身の考えや企画 他社:製品やサービスの良さ |

| MTG | 自社:自身の考えや意見 他社:自身の意見、メリットやデメリット |

どのビジネスシーンでも伝える力を求められますが、基本的に自分の考えと自社の製品やサービスの魅力を伝えます。

重要なのは、単に説明するだけではなく、相手の状況やニーズに合わせた伝え方ができることです。たとえば、相手の企業の課題をまずは理解したうえで、自社サービスで改善できることを伝えられたら契約につながります。

ただ伝えるだけではなく、相手が求めていることを理解したうえで、魅力を伝える力が重要ですよ。

聞く力が生きるビジネスシーン

聞く力が生きるビジネスシーンは「商談・接客時・営業」であり、相手の抱えている問題や課題を聞くことが重要です。

| ビジネスシーン | 何を聞くか? |

| 商談 | 相手の抱えている問題や課題 |

| 接客 | 相手の悩みや要望 |

| 営業 | 意識していなかった悩みや課題 |

聞く力は、基本的に相手の悩みや要望を明確に理解できる力です。いきなり商品の魅力を伝えるのではなく、まずはお客様の話を丁寧にヒアリングする必要があるのです。

相手の求めていないサービスや商品を進めても、求めているものではないので魅力がうまく伝わりません。同じ伝え方でも、まずは相手も悩みを聞き、その悩みを解決できるのサービスや商品だということを伝えることで契約につながるものなのです。

いきなり魅力を押し売りするのではなく、まずはお客様が抱えている悩みや課題解決が重要だと理解しておきましょう。

| ヒアリングとは…..顧客の情報を聞き出すこと。 |

質問する力が生きるビジネスシーン

質問する力が生きるビジネスシーンは「商談・上司や同僚と話す時・日々の業務」であり、相手の考えや意図とのずれを防ぐために質問する力が重要になります。

| ビジネスシーン | 何を質問するか? |

| 商談 | 抱えている問題や改題や費用感 |

| 上司や同僚と話す時 | 自分の考えとずれがないか |

| 日々の業務 | 不明点 |

質問する力が活きる場面としては、上司や同僚、または社外の人との信頼関係を築く際が挙げられます。仕事はチームワークが重要であり常に意思疎通が必要ですが、相手の考えや意図を確認しながら進めないと、必ず認識にずれが生じるので、質問する力で認識をすり合わせる必要があるのです。

また、業務だけでなく、お客様とのアイスブレイクで質問をすることで、信頼関係を気付くこともできます。

| アイスブレイクとは…..初対面の人との会議、商談の場など、緊張感のある場を和ませるためのコミュニケーション方法のこと。 |

自己PRでコミュニケーション能力が効果的な職種4選

基本的にどの仕事でも最低限のコミュニケーション能力は求められています。その中でも特にコミュニケーション能力が求められている職種を4つ紹介します。

以下の職種を志望している場合は、コミュニケーション能力をうまくアピールすることが重要になってくるので、職種ごとにポイントを理解しておきましょう。

①営業職

営業職は、会社が扱う商品やサービスを販売し、利益を生み出すことが求められる職種です。そのため、顧客との信頼関係を築く力が非常に重要です。

営業職では、顧客の悩みやニーズをしっかりと聞き、その上で最適なサービスを提案することが必要です。

自社サービスの魅力を的確に伝えるためのプレゼンテーション能力や、既存の顧客だけでなく、新規顧客とも商談することが多く、初対面の相手と信頼関係を築くスキルも不可欠です。

「伝える力」「聞く力」「質問する力」のすべてが求められる職業なので、コミュニケーション能力を強く求められています。選考の中でコミュニケーション能力の高さをアピールできれば、営業職の選考でかなりの好印象を獲得できますよ。

合わせて営業職の志望動機の書き方も気になる方は以下の記事を読んでみてくださいね。

②販売職

販売職は、自社の店舗に来店する顧客に対して商品を選んでもらうスタイルのため、購買意欲のあるお客様に接することが多くなります。

しかし、取り扱う商品やサービスが多いと、来店する顧客のニーズも多様化するため、それぞれの悩みや希望を的確に聞き出し、適切な商品を提案する力が求められます。

さらに、販売職では挨拶や言葉遣い、表情といった接客の態度も非常に重要です。無表情で挨拶をする店員よりも、明るく笑顔で対応する店員の方が、お客様にとって好印象ですよね。

販売職は、初対面の人とも自然にコミュニケーションを取る社交性だけでなく、顧客のニーズを聞き出す質問力や信頼関係を構築する力、そして提案力も求められる仕事です。これらのスキルを活かし、どう貢献できるかを考えてアピールしていくことが大切です。

販売職の場合は、コミュニケーション能力の高さだけではなく、お客様ごとにベストなコミュニケーション法を選択できることをアピールしましょう。

「コミュニケーション能力が高い=積極的に話しかけれる」と考えてしまいがちですが、人によってはあまり話しかけないことが重要なケースもあるので、臨機応変に対応できることが重要ですよ。

以下の記事では販売職の志望動機の書き方に関して解説しているので気になる方はぜひ読んでみてくださいね。

③事務職

事務職は、電話・メール対応や来客対応、他部署との連携など、他者と関わる場面が多い職種です。例えば、営業事務では、顧客からの電話を取り次いだり、営業資料を作成したりする業務があります。

営業職や販売職と違い、事務職は顧客と直接顔を合わせてやり取りする機会が少なく、電話やメールでのコミュニケーションが中心になります。そのため、電話の声のトーンや文面の言葉遣いには特に気を使う必要があります。

また、資料作成を頼まれた場合、相手が求めている内容を的確に把握するために、細かいヒアリングが重要です。

事務職において必要とされるコミュニケーション能力は、相手を説得する力というよりも、相手に対する気遣いや配慮といったホスピタリティが重視されることを理解しておきましょう。

| ホスピタリティとは……おもてなしの心を持って人を迎え入れること |

企業から高評価を獲得する事務職の自己PRをより詳しく知りたい方は、以下の記事も読んでみてくださいね。

④エンジニア職

エンジニアは、自社や顧客が求めるシステムを開発することが主な業務です。

システム開発は、通常一人ではなくチームで進めるプロジェクトが多いため、メンバー同士の進捗確認や情報の共有など、密なコミュニケーションが欠かせません。

また、エンジニアは顧客とも細やかなやり取りを行う必要があります。システムが顧客のニーズに合っているかどうかを確認しながら進め、認識の齟齬が起きないよう注意を払うことが求められます。

さらに、顧客はエンジニアリングの専門知識を持っていないことが多いため、相手の理解度に合わせてわかりやすく説明する力も重要です。技術的な内容を専門用語に頼らず、相手に合わせた伝え方ができることが、エンジニアには必要なスキルです。

他にも自己PRに使える強みを一覧で確認したい方は以下の記事も読んでみてくださいね。

自己PRでコミュニケーション能力を効果的に伝えるための3ステップ

ここでは、コミュニケーション能力を自己PRで好印象に伝える方法を解説します。コミュニケーション能力を自己PRで伝える就活生が多いので、好印象を獲得して差別化するためにもしっかりと確認しておきましょう。

好印象な自己PRをテンプレシートを使って効率的に作成しよう!1分でダウンロードできるので、サクッと自己PRを作成したい方はボタンをタップ!煩雑な文字数計算もエクセルシートなので自動で行います。

①コミュニケーションが発揮された過去経験を書き出す

コミュニケーション能力は「伝える力」「聞く力」「質問する力」に分けられますが、これらを具体的にアピールするために、まずは過去の経験を深掘りすることが大切です。

いきなり自分の「伝える力」や「聞く力」などの要素を選び、それを文章化しようとすると、具体例が浮かばず、行き詰まることがよくあります。

そこで、まずは自分の過去の経験を思い出し、どの場面でコミュニケーション能力が発揮されたかを振り返ってみましょう。例えば、過去に行ったプロジェクト、チームでの協力、顧客対応など、日常の業務や課外活動の中で、どのように自分のコミュニケーションスキルが役立ったのかを考えてみます。

| エピソード | コミュニケーション能力を発揮した場面 |

| サークル | 文化祭のプロジェクトで参加者を増やした |

| 部活 | 部長としてチームを練習参加率を上げ、勝率を上げた |

| ゼミ | チームの意見をまとめるため、週1でMTG開催を主催した |

こうした具体的な過去の経験をからめて自己PRを行うことで、単に「コミュニケーション力がある」と主張するよりも、説得力が格段に高まります。

実際に自分がどのように課題を解決し、どのスキルがどの場面で発揮されたかを説明できれば、面接官や採用担当者に強くアピールすることができるでしょう。まずは自分の体験を振り返り、どのような場面でコミュニケーション能力が活用されたかを具体的に書き出してみることが、効果的な自己PR作りの第一歩ですよ。

自己PRの強みでコミュニケーション能力と答える就活生は多いですが、「なぜ?」と質問されると答えられないことも。

コミュニケーション能力が強みになる根拠を自分の過去の経験から見つけておき、面接の際は根拠となるエピソードをもとに伝えると差別化もできますよ。

②過去経験から自己PRするコミュニケーション能力を決める

次に、実際にどのコミュニケーション能力をアピールするのかを決めましょう。

| コミュニケーション能力は「伝える力」「聞く力」「質問する力」の3つに分けられる。 |

コミュニケーション能力という言葉は幅広い意味を持つため、「コミュニケーション能力があります」と言っても、企業側は「具体的にはどの能力なのだろう?」と疑問を持つことがあります。

そのため、「私は伝える力に優れています」と具体的に伝えることで、面接官の印象に残りやすく、ビジネス的なコミュニケーション能力を理解しているアピールにもなり好印象を獲得できます。

どの能力を選ぶべきか迷っている場合、自分の強みをまだ十分に理解していないかもしれません。まずは自己分析を行い、自分に合った能力を選ぶようにしましょう。

以下の記事では強みが分からない場合の見つけ方を解説しています。気になる方は読んでみてくださいね。

③入社後に仕事で活かすかを伝える

最後に、入社後にコミュニケーション能力をどのように生かすかを「具体的」に伝えます。まずは以下の表の具体例を見てみましょう。

| 職種 | コミュニケーション能力を入社後にどうやって生かすか? |

| 営業職 | 顧客との信頼関係を築く |

| 販売職 | ニーズに合った提案を行う |

| 事務職 | 相手のニーズ的確に把握する |

| エンジニア職 | 相手の理解度に合わせてわかりやすく説明する |

例えば、営業職であれば、顧客との信頼関係を築くための「聞く力」や、ニーズに合った提案を行うための「伝える力」が重要です。このような具体的な場面を想定して、自分の経験を交えながら説明することで、入社後に活躍できる人材としての印象を強めることができます。

コミュニケーション能力は幅広い意味を持つため、単に「コミュニケーション能力があります」と伝えるだけでは不十分です。自分の強みがどのように企業に貢献できるかまでしっかりとアピールしましょう。

自己PRでコミュニケーション能力がマイナス印象になる3つのケース

自己PRの中でコミュニケーション能力を強調することは重要ですが、間違った伝え方をすると逆にマイナスの印象を与えることがあります。ここでは、特に注意が必要な3つのケースを紹介します。

①ビジネスシーンを想定できていない

ビジネスシーンを想定できていないコミュニケーション能力の自己PRはマイナスの印象を与えることがあります。

たとえば、「仲良くできることが得意」といった表現にとどまると、親しみやすさは伝わりますが、それがビジネスでどのように役立つのかが明確でないため、企業側は具体的な活躍イメージが湧きません。

さらに、単に人間関係を築く能力を強調するだけでは、入社後に活かせる実践的なスキルが不足しているように感じられます。ビジネスシーンでは、業務の円滑な進行やチームワークを向上させるためのコミュニケーション能力が求められますので、「仲良くできる」だけでは不十分なのです。

自己PRを行う際は、ビジネスシーンを想定し、相手のニーズを理解し、的確に提案する能力や、フィードバックを活かして改善に繋げる力を具体的に示すことが重要ですよ。

②面接の受け答えでコミュニケーション能力が感じられない

面接での受け答えでコミュニケーション能力が感じられないとマイナスな印象を与えます。

具体的には、短く簡潔すぎる返答やあいまいな表現は興味や理解が不足している印象を与え、アイコンタクトや声のトーンが不十分だと自信のなさが伝わります。

また、質問に対して自分の考えや意見を述べるだけでなく、面接官に逆質問できているかも見られています。上級者のテクニックですが、話しの中で気になることがあれば面接の最後の逆質問の際に質問すると好印象を獲得できますよ。

普段は違和感なく会話できるけど、面接は緊張してしまってうまく話せない方もいますよね。

基本的にどの就活生も緊張していて、私たち採用担当者側も緊張を理解しています。ちょっとした言い間違いやミスでは選考結果には響かないので、ささいなミスを恐れずにあなたらしさ全開で面接に臨みましょう!

面接ですごく緊張してしまう方は以下の記事で解決策を紹介しているので、ぜひ読んでみてくださいね。

③面接の深掘り質問に答えられない

面接での深掘り質問に答えられない場合に、マイナス印象を与えるケースもあります。

深掘り質問は、自己PRや志望動機を具体的に掘り下げるものであり、応募者の理解度や実績、考え方を評価するための重要な手段です。なので、うまく答えられないと、自己分析が不十分である印象を与えたり、準備不足と見なされたりすることがあります。

具体的には、たとえば「あなたの強みをどのように業務に活かすつもりですか?」という質問に対して、具体的な事例を交えずに抽象的な答えをすることで、説得力が欠ける結果となります。また、過去の経験に基づいた詳細なエピソードを示さない場合、面接官はその能力に対する信頼感を失ってしまうこともあります。

そのため、深掘り質問に備えるには、自己分析をしっかり行いに、コミュニケーション能力に関連のある具体的な経験や成果を整理しておくことが重要です。事前に想定される質問をリストアップし、それに対する答えを用意しておくことで、自信を乗って臨むこともできますよ。

【カリクル就活攻略メディア特典】

400社の企業を対象に、面接で質問される質問集100選をプレゼントしています。気になる方はLINE登録で3分でダウンロード!

【例文18選】コミュニケーション能力を強みにした自己PR

ここでは、コミュニケーション能力を強みにした例文を18個紹介しています。

「伝える力」「聞く力」「質問する力」の3つに分けて、就活生が表現しやすいエピソードに絡めて例文を作成しているので、気になる例文から確認してみてくださいね。

そもそも自己PRがうまく作れない……と悩む人は、以下の自動生成ツールでサクッと作ってしまいましょう。まずはとっかかりを掴むことが重要ですよ。

逆に、既に自己PRがある人には「赤ペンES」がオススメ!現役の就活のプロが、今回の添削例文よりもさらに詳細な解説付きで、あなたの自己PRを無料添削します。

また、赤ペンESという添削サービスが気になる人は、以下の記事も参考にしてみてください。サービス内容を詳しく説明していますよ。

無料のES添削サービス「赤ペンES」を本格解説!実際の活用レポも紹介

①伝える力×アルバイト

伝える力×アルバイトの例文

私の強みは、アルバイト経験を通じて培った「伝える力」です。この力を活かし、相手の状況やニーズを的確に把握しながら、分かりやすく情報を伝えることで、業務の効率化やお客様満足度の向上に貢献してきました。

大学時代、飲食店で接客スタッフとしてアルバイトをしていた際、新人スタッフの教育を任されたことがあります。当初、新人の間で業務の進行方法に対する理解が曖昧で、注文ミスや業務の遅延が発生するという課題がありました。私はこの状況を改善するため、まず業務手順を簡潔に図解し、視覚的に理解しやすいマニュアルを作成しました。また、一人ひとりの習熟度に合わせて実践的なロールプレイングを実施し、分からない点をその都度確認しながら指導を進めました。

その結果、新人スタッフの業務習得が大幅に早まり、全体のオペレーション効率が向上しました。さらに、スタッフ間での連携もスムーズになり、店舗の売上が前年同期比で10%増加するという成果を上げました。

入社後は、この「伝える力」を活かし、チーム内外での円滑なコミュニケーションを図り、業務効率を高めるとともに、顧客や関係者に対して効果的に情報を発信し、組織の目標達成に貢献していきたいと考えています。

②伝える力×ゼミ

伝える力×ゼミの例文

私の強みは、ゼミ活動を通じて培った「伝える力」です。この力を活かし、複雑な内容を分かりやすく整理し、メンバー間で共通の理解を築くことで、ゼミの研究活動を円滑に進めてきました。

大学のゼミで共同研究を行った際、テーマが専門性の高い内容だったため、メンバー間で情報共有がうまくいかず、議論が進まないという課題がありました。私はこの状況を改善するため、まず研究テーマに関連する情報を図表やスライドにまとめ、視覚的に整理した資料を作成しました。また、定期的に議論の内容を簡潔に要約し、次に何をすべきかを明確に示すよう努めました。

その結果、メンバー全員が研究テーマをより深く理解し、議論が活性化しました。最終的に、全員で取り組んだ研究はゼミ内で高い評価を受け、学内発表会では優秀賞を受賞することができました。

入社後は、この「伝える力」を活かし、複雑な情報を分かりやすく共有し、チーム内で共通認識を築くことで、プロジェクトのスムーズな進行や高い成果の達成に貢献したいと考えています。

③伝える力×サークル

伝える力×サークルの例文

私の強みは、サークル活動を通じて身につけた「伝える力」です。この力を活かし、メンバー間の意見やアイデアをわかりやすく共有し、円滑な運営やイベントの成功に貢献してきました。

大学で所属していたサークルで、学園祭のイベントを企画した際、メンバー間で意見がまとまらず、準備が進まないという課題がありました。私はこの状況を改善するため、まず全員の意見を整理し、共通点や相違点を明確に示すための議事録を作成しました。その上で、視覚的に分かりやすいフローチャートやスケジュール表を作成し、全員が次にやるべきことを理解できるようにしました。また、定期的に進捗を確認し、問題があれば早期に対応する体制を整えました。

その結果、メンバー間の認識が一致し、準備はスムーズに進行。イベント当日は来場者数が過去最高を記録し、大成功を収めることができました。この経験から、伝える力がチームの成果に大きく寄与することを実感しました。

入社後は、この「伝える力」を活かし、チームや部署内での円滑なコミュニケーションを促進し、目標達成に向けた効率的なプロジェクト運営に貢献していきたいと考えています。

④伝える力×部活

伝える力×部活の例文

私の強みは、部活動を通じて培った「伝える力」です。この力を活かし、メンバー間の連携を深め、チームの目標達成に向けて貢献してきました。

高校時代、所属していたサッカー部で副キャプテンを務めた際、チーム内でプレー方針の認識にずれが生じ、試合での連携がうまくいかないという課題がありました。私はこの状況を改善するため、練習後にメンバー一人ひとりと話し合い、それぞれが考える課題や目標を丁寧にヒアリングしました。その上で、全員が共通して理解できるよう、戦術や目標を図解し、ミーティングで共有しました。また、練習中には具体的な改善点を声に出して伝え、即座にフィードバックを行うよう心がけました。

その結果、メンバー全員がプレー方針を明確に理解し、試合での連携が向上。地区大会では準優勝という成果を上げることができました。この経験から、伝える力がチーム全体の力を引き出す重要な要素であることを実感しました。

入社後は、この「伝える力」を活かし、チーム内外でのコミュニケーションを円滑に進め、組織の目標達成に向けた効率的な取り組みに貢献したいと考えています。

⑤伝える力×研究

伝える力×研究の例文

私の強みは、研究活動を通じて培った「伝える力」です。この力を活かし、複雑な研究内容をわかりやすく整理し、成果を多くの人に理解してもらうことで、研究の進展や共同作業を円滑に進めてきました。

大学で行った卒業研究では、データ解析を基にした新しいモデルを提案しましたが、専門性が高いため、研究室内での理解が進まず、議論が停滞するという課題がありました。私はこの状況を改善するため、研究内容を図表やプレゼンテーション資料にまとめ、視覚的に伝わりやすい形で共有しました。また、専門外の人にもわかるように専門用語をかみ砕いて説明し、重要なポイントに絞った発表を心がけました。

その結果、研究室内での議論が活発になり、新しい視点や意見を取り入れることができました。さらに、この研究は学会で発表する機会を得て、高い評価をいただくことができました。この経験から、伝える力が研究の進展や成果の最大化において重要であることを学びました。

入社後は、この「伝える力」を活かし、複雑な情報やアイデアをチーム内外に効果的に共有し、プロジェクトの推進や新しい価値の創出に貢献していきたいと考えています。

⑥伝える力×留学

伝える力×留学の例文

私の強みは、留学経験を通じて磨いた「伝える力」です。この力を活かし、異なる文化や価値観を持つ人々との円滑なコミュニケーションを実現し、共通の目標に向けた協力を促進してきました。

アメリカに留学した際、現地のクラスメイトと共同でプレゼンテーションプロジェクトに取り組みました。しかし、文化や考え方の違いからアイデアがまとまらず、準備が滞るという課題に直面しました。私はこの状況を改善するため、全員が自分の意見を自由に話せる場を作り、それぞれの考えを分かりやすく整理してホワイトボードに図示しました。また、相手の背景や価値観を考慮し、共通のゴールに向かうための提案を積極的に行いました。

その結果、プロジェクトは無事に完成し、クラス内で高い評価を受けました。この経験を通じて、異文化の中でも「伝える力」を発揮することで、チーム全体のパフォーマンスを高められることを実感しました。

入社後は、この「伝える力」を活かし、多様な背景を持つ人々と協力しながら、チームやプロジェクトの成功に貢献したいと考えています。

⑦聞く力×アルバイト

聞く力×アルバイトの例文

私の強みは、アルバイト経験を通じて培った「聞く力」です。この力を活かし、相手のニーズを的確に把握し、スムーズな業務遂行やお客様満足度の向上に貢献してきました。

大学時代、飲食店で接客スタッフとして働いていた際、お客様から「メニューが分かりにくい」という声をいただくことがありました。この課題を解決するため、私はまず、常連のお客様や初めて来店された方にヒアリングを行い、どの部分が分かりにくいのか具体的に聞き出しました。その結果、メニューの表記が専門用語に偏っていることがわかり、店長に提案して写真を増やし、簡潔な説明文を追加する改善を行いました。

その結果、注文ミスが減少し、売上も月平均で10%向上しました。また、接客中でもお客様のご要望や些細な声に耳を傾けることで、リピーターの増加にもつながりました。この経験を通じて、「聞く力」が問題解決や信頼関係の構築において重要な役割を果たすことを実感しました。

入社後は、この「聞く力」を活かし、お客様やチームメンバーの声を丁寧に聞き、課題解決や業務改善に積極的に取り組むことで、会社の目標達成に貢献していきたいと考えています。

⑧聞く力×ゼミ

聞く力×ゼミの例文

私の強みは、ゼミ活動を通じて培った「聞く力」です。この力を活かし、メンバーの意見を的確に理解し、共通の目標に向かってチーム全体をまとめることに貢献してきました。

大学のゼミで行った共同研究では、メンバー間で意見がまとまらず、研究テーマの進行が滞るという課題がありました。私はこの状況を改善するため、まずメンバー一人ひとりにじっくり話を聞き、意見や考え方を整理しました。その上で、全員の意見の共通点や相違点をホワイトボードにまとめ、皆が納得できる形で研究方針を提案しました。また、意見を聞く際には、質問を交えながら相手が言いたいことを明確にすることを心がけました。

その結果、メンバー全員が研究テーマに前向きに取り組むことができ、発表会では高い評価を得ることができました。この経験から、聞く力を活用することで、チーム全体の力を引き出す重要性を実感しました。

入社後は、この「聞く力」を活かし、同僚やお客様の意見に丁寧に耳を傾けながら、課題を解決し、チームの成功に貢献していきたいと考えています。

⑨聞く力×サークル

聞く力×サークルの例文

私の強みは、サークル活動を通じて身につけた「聞く力」です。この力を活かし、メンバー全員の意見を取り入れて、目標達成に向けたチーム作りに貢献してきました。

大学時代、私はイベント企画を担当するサークルで、学園祭のイベントリーダーを務めました。しかし、メンバー間で意見がまとまらず、準備が滞るという課題がありました。私はこの状況を改善するため、全員が自分の意見を自由に話せる場を設け、一人ひとりの考えを丁寧にヒアリングしました。その際、共通する意見や価値観を見つけることを心がけ、全体の方向性を整理して提案しました。

その結果、メンバー全員が納得する形でイベントの内容が決まり、準備も順調に進行しました。イベント当日は大勢の来場者に楽しんでいただき、前年を上回る成功を収めることができました。この経験から、「聞く力」がチームを一つにまとめ、成果を生み出す重要な力であると実感しました。

入社後は、この「聞く力」を活かし、同僚やお客様の声に丁寧に耳を傾け、チームの連携を深め、組織目標の達成に貢献していきたいと考えています。

⑩聞く力×部活

聞く力×部活の例文

私の強みは、部活動を通じて培った「聞く力」です。この力を活かし、チーム内の意見調整や円滑なコミュニケーションに貢献しました。

私は大学のサッカー部で副キャプテンを務めており、その役割の中でメンバー間の意見をまとめることが課題となりました。特に、試合戦術に関して上級生と下級生で意見が分かれ、チームの士気が低下していました。私はこの問題を解決するために、まず一人ひとりの意見を丁寧に聞き取り、それぞれの考えを理解することに努めました。その後、双方の意見をまとめ、全員が納得できる戦術案を提案し、チームを一つにまとめました。この結果、試合でも全員が同じ方向を向いて戦うことができ、勝利に繋がりました。

入社後も、この「聞く力」を活かし、チーム内での意見調整やコミュニケーションを円滑に進め、プロジェクトの成功に貢献したいと考えています。

⑪聞く力×研究

聞く力×研究の例文

私の強みは、研究活動を通じて培った「聞く力」です。特に、他者の意見をしっかりと聞き、理解した上でコミュニケーションを取ることで、スムーズな共同作業を実現しました。

私は大学の研究室でグループ研究を行っていましたが、異なる専門分野のメンバー同士で意見が噛み合わないことが課題でした。特に、専門用語やアプローチが異なるため、議論がまとまらず、研究が進展しない時期がありました。そこで私は、まずメンバー一人ひとりの意見や提案を丁寧に聞き、各自が何を伝えたいのかを理解することに努めました。その上で、全員が共通理解できる形で情報を整理し、意見交換を促しました。この取り組みによって、チーム内の連携が改善し、研究を前に進めることができました。

入社後も、この「聞く力」を活かして、チームのメンバー間の意見調整を行い、円滑なプロジェクト進行に貢献したいと考えています。

⑫聞く力×留学

聞く力×留学の例文

私の強みは、留学経験を通じて身につけた「聞く力」です。この力を活かし、異なる文化や考え方を持つ人々との円滑なコミュニケーションを実現しました。

アメリカに留学した際、クラスメイトとグループプロジェクトを進める中で、文化的な違いや価値観の違いから意見が対立し、プロジェクトの進行が滞るという課題がありました。私はこの状況を改善するため、まずメンバー全員の意見や考え方を丁寧に聞き、それぞれが何を大切にしているのかを理解することに努めました。その後、全員の意見をまとめ、共通のゴールに向かって協力できるように提案を行いました。この結果、チームの雰囲気が改善し、プロジェクトは無事に成功を収めました。

入社後は、この「聞く力」を活かし、多様なバックグラウンドを持つ人々の意見を尊重しながら、チームでの協力を促進し、プロジェクトの成功に貢献したいと考えています。

⑬質問する力×アルバイト

質問する力×アルバイトの例文

私の強みは、アルバイト経験を通じて培った「質問する力」です。この力を活かして、業務の理解を深め、効率的に仕事を進めることができました。

飲食店でアルバイトをしていた際、初めての繁忙期に多くの注文が重なり、仕事の手順が混乱し、ミスが増えるという課題に直面しました。特に忙しい時間帯では、状況を把握するのが難しく、自分の役割を見失うことがありました。そこで私は、周りの先輩スタッフに適切なタイミングで質問をし、どの業務を優先すべきか、どう効率的に動くべきかを確認しました。質問を繰り返すことで業務の流れが掴めるようになり、結果的に自分の役割を明確にし、繁忙期でもスムーズに対応できるようになりました。

入社後は、この「質問する力」を活かし、状況に応じた適切な質問を行い、業務の改善やプロジェクトの円滑な進行に貢献したいと考えています。

⑭質問する力×ゼミ

質問する力×ゼミの例文

私の強みは、ゼミ活動を通じて身につけた「質問する力」です。この力を活かして、研究の理解を深め、グループ全体の成果向上に貢献しました。

私が所属するゼミでは、複雑なテーマに取り組む中で、議論が行き詰まり、進行が遅れることが課題でした。特に、曖昧な部分があってもそのまま進めてしまい、後になって問題が発生することがありました。私はこの状況を打開するため、議論中に疑問点や不明点があれば積極的に質問を投げかけ、明確にすることを心がけました。例えば、メンバーがそれぞれ異なる理解をしている場合、具体的な質問をすることで共通認識を作り出しました。その結果、ゼミの議論がより深まり、効率的に研究を進めることができました。

入社後もこの「質問する力」を活かし、プロジェクトの進行中に疑問点を見逃さず、適切なタイミングで質問を行い、チーム全体の理解を深め、成功へ導いていきたいと考えています。

⑮質問する力×サークル

質問する力×サークルの例文

私の強みは、サークル活動を通じて培った「質問する力」です。この力を活かし、チームメンバーとの円滑なコミュニケーションとプロジェクトの成功に貢献しました。

私が所属していたサークルでは、学園祭でイベントを企画・運営する際、メンバー同士の役割分担が不明確で、進行が遅れるという課題がありました。そこで私は、チーム内での意思疎通が不足していると感じ、積極的にリーダーや他のメンバーに質問をすることで、具体的な役割や作業の優先順位を明確にしました。また、全員が納得できる形で意見を集めるため、メンバーに「何が必要か」「どこに不安があるか」を聞き、進行の問題点を解決しました。その結果、チーム全員が自分の役割を把握し、イベントを成功させることができました。

入社後は、この「質問する力」を活かし、プロジェクト進行中に適切な質問を投げかけ、チームの共通認識を深めながら効率的に仕事を進めていきたいと考えています。

⑯質問する力×部活

質問する力×部活の例文

私の強みは、部活動を通じて培った「質問する力」です。この力を活かし、チームの問題を解決し、全体のパフォーマンス向上に貢献しました。

私は大学のテニス部で練習メニューの管理を担当していましたが、新入部員がなかなか上達しないという課題がありました。原因を探るため、練習中に新入部員に「どこが難しいのか」「どの練習がうまくいかないのか」を積極的に質問しました。質問を通じて、基本的なフォームやルールに対する理解が不十分であることが分かりました。そこで、個別指導の時間を増やし、基礎練習に重点を置くメニューを提案しました。その結果、新入部員のスキルが向上し、全体の練習効率も改善しました。

入社後は、この「質問する力」を活かし、チームメンバーの意見や課題を的確に把握し、共に解決策を考え、チームの成果向上に貢献したいと考えています。

⑰質問する力×研究

質問する力×研究の例文

私の強みは、研究活動を通じて培った「質問する力」です。この力を活かして、プロジェクトの課題を解決し、スムーズな研究進行に貢献しました。

私は大学の研究室でチームとしてプロジェクトに取り組んでいましたが、途中でデータの解釈方法に関してメンバー間で意見が割れる課題に直面しました。どの方向性が正しいのか明確でないため、議論が進まず、研究が停滞していました。そこで私は、教授や先輩に積極的に質問を行い、具体的なデータの解釈方法や他の事例に基づくアドバイスを得ることに努めました。質問を通じて得た知見をメンバーと共有し、解釈の統一を図ることで、プロジェクトは無事に進行しました。

入社後も、この「質問する力」を活かし、プロジェクトの中で疑問や課題を的確に解決し、チームの成果を上げるためのサポートをしていきたいと考えています。

⑱質問する力×留学

質問する力×留学の例文

私の強みは、留学経験を通じて培った「質問する力」です。この力を活かして異文化環境での課題を乗り越え、円滑なコミュニケーションを実現しました。

アメリカに留学した際、現地の授業やグループワークにおいて、英語での専門的な議論に戸惑いを感じたことがありました。授業内容が難解で、議論に参加しづらいという課題がありました。私はこの状況を打開するため、理解できない点や疑問点を積極的に先生やクラスメートに質問することを心がけました。質問を通じて、授業内容への理解が深まり、さらにクラスメートとのコミュニケーションも活発になりました。その結果、グループワークでも自分の意見を自信を持って発言できるようになり、プロジェクトも順調に進行しました。

入社後は、この「質問する力」を活かし、異なる視点や専門性を持つチームメンバーとの意思疎通を円滑にし、プロジェクトの成功に貢献したいと考えています。

自己PRの書き方をもっと詳しく知りたい方は以下の記事を読んでみてくださいね。

コミュニケーションの自己PRでやりがちなNG例文集|キャリアアドバイザーの添削付き

ここではコミュニケーション能力をアピールする際に自己PRでやりがちなNG例を紹介します。頭で理解していてもNGナ自己PRになっている可能性もあるので、しっかりと確認しておきましょう。

例文①成果部分で具体的な数字やデータがない

NG①具体的な数字やデータなし

私の強みはコミュニケーション能力です。コミュニケーション能力の「伝える力」です。

大学でのグループプロジェクトでは、メンバーと円滑に意見を交換しながら作業を進めることができました。問題や課題への言及がない。

特に、会議では私が話し他のメンバーも意見を出しやすくなり、他のメンバーに話を振ることで、今まで発言がなかったメンバーの意見も引き出すことができ、そのメンバーの意見が発端となって、プロジェクトの進行がスムーズになりました。

このように、私は常に相手とのコミュニケーションを大切にし、良好な関係を築くことに力を入れています。入社後も、このコミュニケーション能力を活かしてチームに貢献したいと考えています。

※この例文はプロキャリアアドバイザーが添削しています。

この自己PRは、コミュニケーション能力を強調しているものの、成果部分に具体的な数字やデータが欠けているため、説得力が不足しています。

好印象な自己PRは抽象的な箇所が少なく、具体的な数字やデータで説得力が高いことが特徴です。

自己PR作成に躓いている場合は、自己PRの自己作成ツールやプロの添削が、無料で受けられる赤ペンESであなたの自己PRを添削依頼してみましょう!

また、赤ペンESという添削サービスが気になる人は、以下の記事も参考にしてみてください。サービス内容を詳しく説明していますよ。

無料のES添削サービス「赤ペンES」を本格解説!実際の活用レポも紹介

例文②入社後の業務と関連性がない

NG②入社後の業務と関連性がない

私はコミュニケーション能力が強みです。コミュニケーション能力の「聞く力」が強みです。

大学時代にサークル活動を通じて、多くの友人と関わりを持ち、楽しいイベントを企画しました。参加メンバーの交流機会を増やすために合宿を企画しました。

また、サークルの合宿では、メンバー全員の意見を聞いて、意見交換をしながら楽しいプランを決定することができました。合宿以外のイベント案の話愛などもできました。その結果、合宿に加えて、みんなが楽しめるイベントを実現できたことが自慢です。

私はこのコミュニケーション能力を活かして、入社後も多くの人と良い関係を築きたいと考えています。

※この例文はプロキャリアアドバイザーが添削しています。

今回のNG例では「楽しいイベント」など少し抽象的な表現が目立っていました。自己PRを聞く側からすると、何がどのように楽しいイベントなのかが気になりますよね。

実際に抽象的な「楽しい」の部分を具体的にし、より説得力のある自己PRに添削しました。

例文③誰とでも仲良くなれるアピールでとどまっている

NG③誰とでも仲良くなれる

私はコミュニケーション能力が強みです。誰とでも仲良くなれるコミュニケーション能力が強みです。

私は誰とでも仲良くなれる性格で、初対面の人ともすぐに打ち解けることができます。大学のサークル活動では、新入生を歓迎するイベントを企画し、参加者全員と楽しく会話をしながら、みんなの絆を深めることができました。

このように、私は人間関係を築くのが得意で、コミュニケーションを楽しむことができます。

入社後も、この能力を活かして、同僚や顧客との関係を良好に保ち、明るい雰囲気を作りたいと考えています。

※この例文はプロキャリアアドバイザーが添削しています。

この自己PRは、コミュニケーション能力を「誰とでも仲良くなれる」という一般的なアピールに留まっていますが、ビジネスシーンでの具体的な役割や成果が示されていません。

単に人間関係を築くことが得意であると伝えるだけでは、企業側にとってどのように貢献できるのかがわかりにくく、印象が薄くなります。

業務に必要なスキルや、コミュニケーション能力が具体的にどのように活かされるかを示すことが重要です。

コミュニケーション能力に関連する強みを紹介|自分に合う強みを自己PRしよう

コミュニケーション能力は多くの企業が求めるスキルですが、それ以外の強みをアピールすることも有効です。もしかしたらここまで記事を読み進めてコミュニケーション能力は自分に合う強みではないかも?と思った方もいるのではないでしょうか?

自己PRの強みはコミュニケーション以外にも企業に評価されるスキルはたくさんあります。以下の表でその一部を見てみましょう!

| 強み | アピールの仕方 |

| チャレンジ精神 | 未知や困難に積極的に挑戦する意欲や姿勢 |

| 協調性 | 周囲と協力して、問題に取り組むためのコミュニケーション能力 |

| 適応力 | 環境や状況の変化に柔軟に対応し、迅速に順応する能力 |

| 継続力 | 長期的な目標に向けて、諦めずに粘り強く努力し続ける力 |

| 傾聴力 | 相手の話をしっかりと聞き、理解するための集中力と共感力 |

あまりしっくりこない場合は、あなたの強みを診断してみませんか?3分で簡単診断できるので気になる方はぜひやってみてくださいね。

また、他にも自己PRで使える強みが知りたい場合は、以下の記事で例文を網羅的に紹介しています。ぜひ読んでみてくださいね。

コミュニケーション能力を差別化したエピソードで自己PRを作ろう

この記事では、コミュニケーション能力を強みにした自己PRの作成方法を解説してきました。実際にコミュニケーション能力を強みに選択する就活生は多いため、選考通過のためには差別化の意識が重要です。

多くの就活生が選択しますが、好印象なコミュニケーション能力をアピールできている方は少数です。うまく差別化をし、好印象と選考通過を勝ち取りましょう!

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。