就活では、一次面接、二次面接、そして最終面接と進むごとに緊張感が高まりますよね。特に最終面接は、内定獲得まであと一歩であるため、就活において最も重要な局面といえます。

無事に通過すれば内定が出ますが、そのぶん「失敗するとこれまでの努力が無駄になってしまう…」とプレッシャーを感じる就活生も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、最終面接を成功させるための対策方法を紹介します。しっかりと準備をして、内定を勝ち取りましょう。

一次・二次と何が違う?最終面接の特徴解説

「一次・二次面接は乗り越えたけど、最終面接については何も知らない…」と不安を感じている人も多いでしょう。

面接では、選考段階によって見られているポイントが異なります。そのため最終面接を突破するために、最終面接の特徴や一次・二次面接との違いを把握しておきましょう。

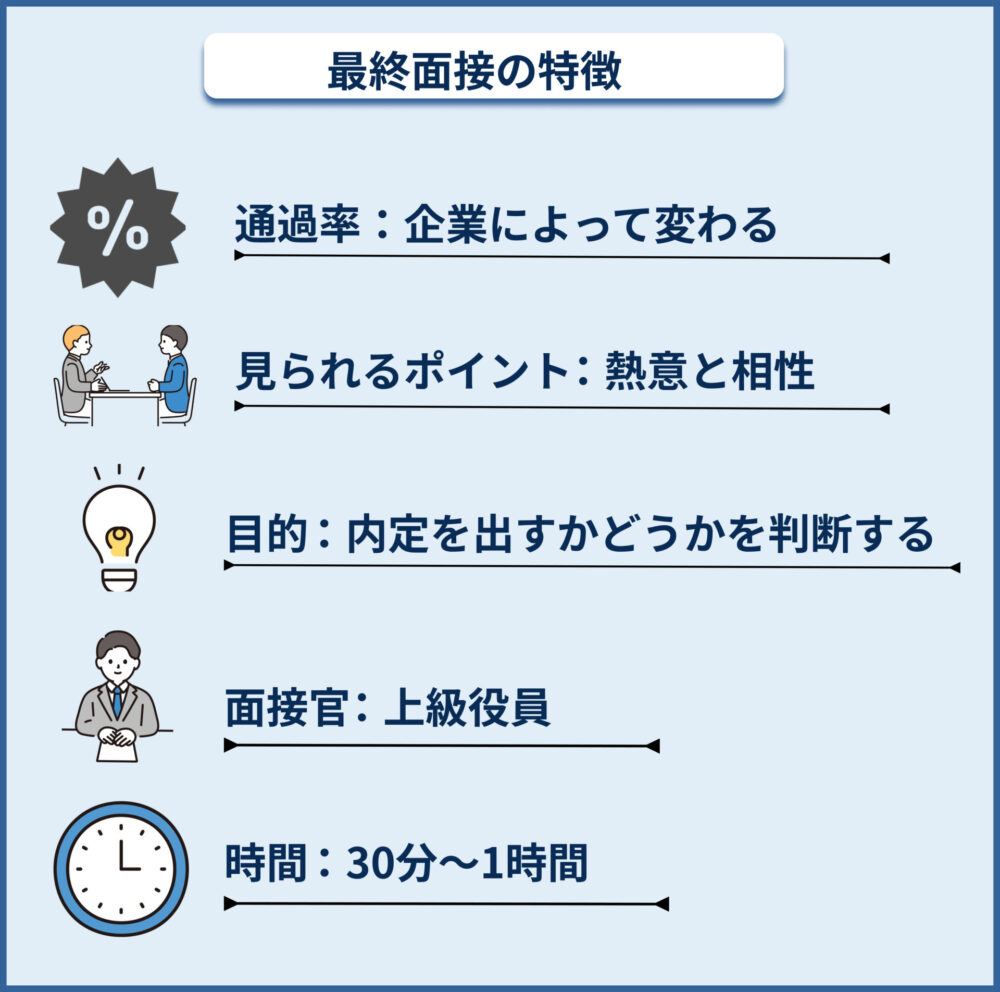

①目的|内定を出すかどうかを最終的に判断するため

企業側は最終面接において、応募者に内定を出すかどうかを最終的に判断しています。

就活生の中には、最終面接まで進めば「ほぼ合格」と認識している人もいますが、最終面接の本来の目的は、単に就活生の内定意思を確認することではありません。

最終面接では、これまでの面接を通して出た疑問点を質問し、本当に自社に合った人材かどうかを最終的に判断しているのです。

そのため最終面接では、企業から鋭い質問が飛び交うことが予想されますので、気を抜かずしっかりと準備をすることが大切ですよ。

②見られるポイント|熱意と相性

一次・二次面接と最終面接で見られるポイントの違いについては以下の通りです。

| 一次面接 | 二次面接 | 最終面接 | |

| 評価点 | ・第一印象や人柄 ・基本的なビジネスマナーの有無 ・コミュニケーション能力 | ・スキルや経験 ・志望度の高さ ・応募者の性格や価値観 | ・入社への熱意 ・企業との相性 ・入社後のビジョン |

最終面接では、主に入社への熱意と、企業との相性について見られている可能性が高いです。また、カリクルの人事やキャリアアドバイザーにアンケートを取った結果、以下のようなポイントを見ていると分かりました。ぜひ、参考にしてください。

最終面接で人事が見るポイント

- これまでの面接の回答と比べて矛盾がないか

- どうして自社を選んだのか

- どれだけ入社への熱意をアピールしてくれるか

- キャリアビジョンや仕事の目標を自社で叶えられるか

③面接官|上級役員であることが多い

一次面接や二次面接では、一般的な現場の社員が面接官を担当する場合が多いですが、最終面接では、社長や人事の責任者など採用の最終決定権を持つ上級役員であることが一般的。

なぜなら、社員の採用は会社の将来を左右する重大事項であるため、上級役員自ら応募者の人となりを確かめ、本当に自社に合った人材かどうかを慎重に見極める必要があるからです。

そのため最終面接では、それまでの一次・二次面接などとは異なった雰囲気になる場合があることを覚えておきましょう。

④所要時間|30分~1時間が一般的だが企業による

最終面接にかける時間は、企業によってさまざまですが、一般的には30分から1時間程度が目安とされています。

面接時間が目安よりも長い企業は、応募者一人ひとりにかける重要度が高い場合が多いです。採用を最終的に決定する重要な面接であるため、十分な時間をかけて判断したいと考えているからでしょう。

一方で、目安時間よりも短い企業は、事前の面接で十分な情報を得られていると判断し、最終面接は簡単な確認を行うだけという方針の可能性が高いです。

いずれの場合も、面接の所要時間にとらわれすぎず、与えられた面接時間の中で、自分を最大限アピールすることが大切ですよ。

⑤通過率|企業によって変わる

最終面接の通過率は、企業によって異なるため、一概には言えません。

例えば、有名企業や大企業などでは、最終面接の通過率が5割を切る場合がある一方で、中小企業や地方の企業などでは、通過率が7割を超える場合があります。

また基本的に面接の通過率は、一次、二次、最終面接と段階が進むにつれて、通過率は高くなるとされています。

しかしながら、最終面接では、それまでの面接と比べて、質問内容が深くなったり鋭くなったりなどと面接の難易度は上がるため、油断は禁物ですよ。

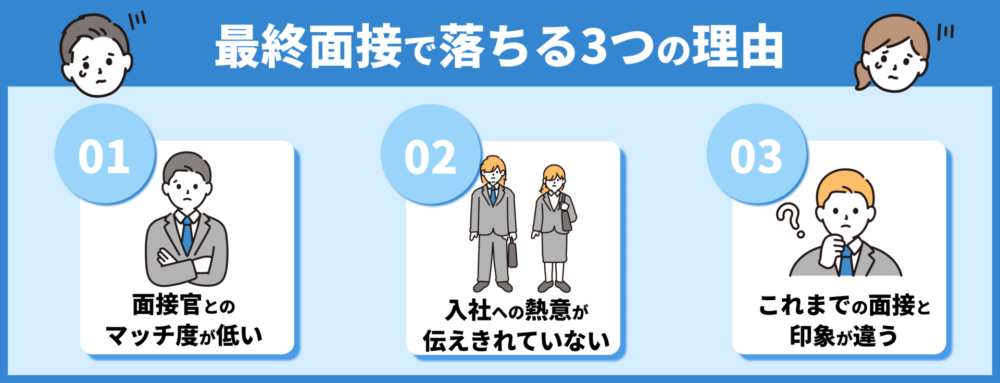

最終面接で落ちる理由とは|3つの落とし穴を確認

最終面接の段階まで進んだ就活生は「ここまで来たからには絶対に落ちたくない…」と感じることでしょう。せっかく一次・二次面接を突破して最終面接に残れたのに、そこでの言動が原因で落ちてしまうのは、絶対に避けたいですよね。

ここでは、最終面接に落ちてしまう理由を解説しますので、最終面接での振る舞いの参考にしてください。

①経営者である面接官とのマッチ度が低い

最終面接での面接官とのマッチ度が低いと、落とされてしまう可能性が高くなります。

最終面接の面接官は、一般的に社長や責任者など企業の顔ともいえる経営者レベルの方が務めるため、面接では経営者の視点から、応募者の人柄や考え方が、企業理念や方針と合致するかを重視しているのです。

そのため、たとえ一次・二次面接では評価されていたとしても、最終面接での面接官との相性が悪ければ、企業との相性も悪いと判断されかねません。

最終面接では、自分の価値観や人柄が、経営者としての視点を持つ面接官の価値観と合致するかが大切とされることを覚えておきましょう。

②入社への熱意が伝えきれていない

最終面接で落とされてしまうのは、入社への熱意をアピールしきれていない可能性があります。

最終面接の面接官は、応募者の入社への熱意を特に重視して確認しているため、たとえ専門知識や経験が優れていても、最終面接で入社への熱意が伝わってこない場合はマイナス評価を下すのです。

そのため、一次面接や二次面接では伝えきれなかった入社への熱意を、最終面接では特に意識して伝えるようにしましょう。

③これまでの面接と印象の違うことを言っている

最終面接では、これまでの面接と印象の違うことを言っていると落とされてしまうかもしれません。

基本的には、今までの面接内容とその応募者の印象は面接官同士で共有されているため、一次・二次と異なる志望動機などを言うのは当然避けてください。

また、伝え聞いていた印象と異なる態度を取ることも、面接官に不信感を抱かせる可能性があります。

このように、今までの面接と矛盾する態度や発言は、最終面接に落とされる原因となり得るため、面接で一貫した姿勢を示せるように、これまで発言した内容や態度などを振り返っておくと良いでしょう。

一貫性のある発言をするためにも、自己分析を深めましょう。また、今までの面接で話した事を記録しておくと振り返りやすいですよ。

「一次・二次面接は乗り越えてきたけど、最終面接だけはどうしても緊張してしまう…」「緊張しないようにするにはどうすれば良いのだろう…」と悩んでいる人は是非こちらの記事を参考にしてくださいね。

気を引き締めよう!最終面接前に行いたい6つの対策

一次・二次面接を無事に乗り越えてきた就活生の中には、「最終面接まで残れたのだから、きっと受かるだろう」と気が緩んでしまっている人も多いのではないでしょうか。

しかしながら内定まであと一歩となる最終面接こそ、気を引き締めて臨む必要があります。そこでここでは、最終面接前に行いたい対策を紹介します。ぜひ参考にしてください。

- 今までの面接をもう一度振り返る

- 志望動機に「入社後にどう活躍したいか」の視点を入れておく

- 【深掘り質問を中心に】想定質問への回答を準備する

- 企業の特徴をより深くまで理解しておく

- 入社後のキャリアプラン・将来目標を明確にする

- 逆質問をあらかじめ用意しておく

①今までの面接をもう一度振り返る

最終面接前には、今までの面接をもう一度振り返りましょう。なぜなら、面接での受け答えには一貫性が重要であるため、これまでの面接でどのように答えていたか振り返っておく必要があるからです。

一次・二次面接の段階から、面接が終わる度に自分の面接での回答を記録しておくと、最終面接の際に振り返りやすくなるため、おすすめですよ。

また一次・二次面接で上手く答えられなかった質問については、最終面接で再度聞かれる場合もあるため、深掘り質問と合わせて対策を練り直してくださいね。

②志望動機に「入社後にどう活躍したいか」の視点を入れておく

最終面接での志望動機には「入社後にどう活躍したいか」の視点を入れておくと良いでしょう。

なぜなら、最終面接に残った学生は全員レベルが高いため、内定を勝ち取るためには他の学生との差別化が不可欠となります。

差別化を図るために、まずは自分なりの企業での活躍イメージを考えましょう。それが志望企業の方針と合致していることをアピールできれば、志望度の高さが伝わるはずですよ。

志望動機を考える際は、志望企業の事業内容や経営理念を調べるなど詳しい企業分析も必要です。時間がかかる分、面接官からの評価も上がりますよ。

③【深掘り質問を中心に】想定質問への回答を準備する

最終面接前には、深堀り質問を中心に想定質問への回答を準備しておくことをおすすめします。

一次・二次面接を乗り越えてきた就活生であれば、想定質問への対策は大半の学生がしているでしょう。しかしながら、最終面接では、それらに加えて、より深掘りされた質問が出題されることが予想されます。

つまり、これまでの面接で既に聞かれた質問やあらかじめ想定していた質問についても、思わぬ角度から掘り下げられる可能性があるのです。

そのため、これまでの面接での答えを振り返りつつ、自己分析を再度行っておきましょう。自分の中の軸を固めることで、どんな深堀り質問に対しても対応できるはずですよ。

【想定できる深掘り質問】

- 入社後の目標は〇〇とのことですが、具体的にはどのように実現していきたいですか?

- 弊社の〇〇事業に興味があるとのことですが、新企画を立ち上げる場合、どのような企画が良いと考えられますか?

- 革新的な事業に挑戦したいとのことですが、もし行き詰まってしまったときにも続けられますか?

就活で悩んだ時はカリクルのキャリアアドバイザーに相談!

そうは言っても、1人で深掘り質問を想定するのにも限度がありますよね。「深堀り質問を想定してみたけど全く思い浮かばない…」「想定した深堀り質問と全く違う質問が来てしまったらどうしよう……」と悩んでいる就活生も多いでしょう。

このように就活で悩んでいる時は、まずはカリクルのキャリアアドバイザーに相談してみましょう!

カリクルでは、年間1000人以上の就活生と就活相談を繰り返してきた就活のプロが、自己分析から面接練習まで手広くサポート!面談で不安を解消できるだけでなく、小さい悩みはLINEで気軽に相談もできますよ。

就活は1人で全てを背負い込むには限界があります。周りの人を頼ってみることで、新たな発見や気づきがあるかもしれません。困った時は1人で悩まず、ぜひ相談してみてくださいね。

④企業の特徴をより深くまで理解しておく

最終面接に向けて、志望企業の特徴を徹底的に理解しましょう。企業への高い理解度を示せば、志望度の高さをアピールできますよ。ただし、単に最新の企業情報を押さえるだけでは不十分です。

同業他社との違いや志望企業独自の魅力を把握することが重要になります。企業理解を深めておくことで、面接で「なぜ自社を志望するのか」と問われた際、説得力のある理由を説明できるでしょう。

そのためには、徹底した企業分析が欠かせません。会社概要や業績だけでなく、企業理念、事業の強みや特色、将来ビジョンなどを多角的に分析する必要があります。以下の就活マスターシートを活用して、着実に企業理解を深めていきましょう。

⑤入社後のキャリアプラン・将来目標を明確にする

入社後のキャリアプラン・将来目標を明確にすることは、最終面接前にするべき対策の1つです。

その際、単に「頑張ります」といった抽象的な将来像ではなく、具体的に自分はどのように成長し、どんなキャリアを築いていきたいのかを考えてください。

そのうえで、志望企業で実現可能なキャリアプランを練りましょう。企業の事業内容や方針と、自身の将来的なビジョンがかみ合わないようでは説得力に欠けるためです。

「キャリアプランの立て方が全く分からない…」「自分では思い浮かばないからキャリアプランの例が知りたい…」と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。そのような方は、ぜひこちらの記事を参考にしてください。

⑥逆質問をあらかじめ用意しておく

最終面接では、「逆質問はあるか」と聞かれる場合が多いため、逆質問をあらかじめ用意しておきましょう。逆質問が全く思い浮かばなくても、「ないです」と答えるのは絶対避けてください。

まず事前に行った企業分析をもとに、役員の人でなければ答えられないような質問を用意しましょう。ただし企業のホームページに載っているような情報を聞くのはNGです。

例えば、「最近の業界動向を踏まえ、貴社が今後重視する事業領域は?」といった、経営者目線の質問でなどがおすすめですよ。

また下記で面接官に聞きたい10の質問についても紹介しているので、すぐに逆質問を用意したい方は先にそちらをご覧ください。

【最終面接対策用】頻出の質問と回答例文7選

心に余裕を生むためにも、面接前に予想される質問と回答を用意してきたいですよね。しかし、就活生の中には、いざ最終面接の準備をしようとしても、どんな質問が来るのか分からず不安を感じている人も多いのではないでしょうか。

そこでここでは、最終面接対策用の頻出質問と回答例文を紹介します。ぜひ参考にしてください。

- 志望動機を改めて教えてください

- 長所・短所を1つずつ教えてください

- 入社後に挑戦したいことは何ですか?

- あなたの能力を弊社でどのように活かしたいですか?

- 他社ではなく弊社を志望した理由を教えてください

- 弊社が第一志望ですか?

- 最後に何か聞きたいことはありますか?

Q.1|志望動機を改めて教えてください

一次面接や二次面接で既に志望動機について聞かれた人も多いでしょう。しかし、最終面接においても、志望動機を聞かれる可能性があります。

一次・二次面接より深掘りされる可能性もあるので、再度しっかりと志望動機を練りましょう。回答例は以下の通りです。

志望動機を改めて教えてください

私が御社を志望した理由として、御社の「顧客第一」の理念に強く共感したからです。

私は、大学時代にアルバイトで培った接客経験を通して、「お客様に喜んでもらうこと」に大きなやりがいを感じました。常にお客様目線に立ち、ニーズを正確に把握し、期待以上のサービスを提供することで、感謝の言葉を頂戴した時の喜びは格別でした。

業界トップレベルの顧客満足度を維持し続けている御社でなら、理念をとことん徹底し、顧客に寄り添ったサービスを追求できると考えました。私もお客様に寄り添い、真心を込めたサービスを提供することで貢献したいと考えております。

またアルバイト時代には、時には臨機応変に対応することでトラブルを未然に防ぎ、お客様に安心感を与えられるよう努めました。その経験を活かし、入社後はお客様とのコミュニケーションを大切に、一人ひとりのニーズに丁寧に耳を傾け、期待以上の満足を提供できるよう努力していく所存です。

この例文は、企業の理念や強みと自身の経験を結びつけています。最終面接で志望動機について述べる際は、企業研究で得た情報と自身の価値観や経験を関連付けることが重要です。

具体的には、企業の特徴を2、3点挙げ、それぞれについて自身の経験や学びとの関連性を説明しましょう。また、それらを踏まえて入社後どのように貢献したいかを述べると、より説得力が増しますよ。

上記の例文以外にも志望動機の回答例を参考にしたい方は、ぜひこちらの記事をご覧ください。

Q.2|長所・短所を1つずつ教えてください

最終面接の目的は、内定を出すかどうかを最終的に判断することです。そのため、最終面接において、応募者の人柄を再確認するための質問をされる可能性があります。

特に、長所と短所について尋ねられることが一般的です。以下の回答例を参考に、面接の対策をしましょう。

長所・短所を1つずつ教えてください

私の長所は、粘り強さです。大学時代のゼミ活動で、地域の高齢者向けスマホ教室を企画しました。初めは参加者が集まらず苦戦しましたが、諦めずに地道な広報活動を続けました。チラシ配りや口コミ依頼を繰り返し、最終的には定員を超える参加者を集めることができました。この経験から、困難に直面しても粘り強く取り組む姿勢が身につきました。

一方、短所は細部にこだわりすぎる点です。レポート作成時に、完璧を求めるあまり締め切りに追われることがありました。この欠点に気づいてからは、全体の進捗を見ながら作業の優先順位をつけるよう心がけています。例えば、重要度の高い部分から着手し、時間配分を意識して進めるようにしました。その結果、締め切りを守りつつ、質の高い成果物を提出できるようになりました。

これらの長所と短所を認識し、長所を活かしながら短所を改善する努力を続けることで、御社でも成長し続けたいと考えています。

この例文は長所と短所を具体的なエピソードを交えて示しています。まずは、しっかりと自己分析をして、実体験を通じて得た長所・短所を探しましょう。

述べる際は、具体的な状況・行動・結果を簡潔に述べ、そこから得た学びや成長を強調してください。また、これらの学びを企業でどう活かすかまで述べることで、入社への熱意が伝わりますよ。

他にも、面接で長所・短所について述べる際の回答例が知りたいという方は、こちらを参考にしてください。

Q.3|入社後に挑戦したいことは何ですか?

最終面接では「入社後に挑戦したいことは何ですか?」と聞かれることが多いです。

企業は、最終面接まで残った就活生に対して、入社後に挑戦したいことを聞くことで、入社への意欲を図ろうとしているのです。そのため、入社後のビジョンを深掘りして考えましょう。

入社後に挑戦したいことは何ですか?

入社後、まず挑戦したいのは新規顧客の開拓です。御社の優れた製品やサービスをより多くの方に知っていただき、事業拡大に貢献したいと考えています。

大学時代、学園祭の実行委員として地域住民向けイベントを企画した経験があります。当初は参加者が少なく苦戦しましたが、SNSを活用した情報発信や地域コミュニティとの連携を積極的に行いました。その結果、前年比150%の集客を達成できました。

この経験を活かし、御社でも新しいアプローチで顧客開拓に取り組みたいです。例えば、デジタルマーケティングを駆使した情報発信や、地域に根ざしたイベント開催などを提案したいと思います。

また、顧客のニーズを深く理解するため、社内の様々な部署と連携し、製品知識や市場動向の把握にも力を入れたいです。

これらの挑戦を通じて、御社の成長に貢献するとともに、自身のスキルアップも図りたいと考えています。新しいことへの挑戦を恐れず、常に学び続ける姿勢で仕事に取り組む所存です。

この例文は、大学での経験を活かした具体的な入社後の目標を示しています。就活生の方も、自身の経験を企業の課題や業務にどう結びつけられるか考えてみましょう。

実績を数値で表したり、具体的な取り組み案を交えたりすると説得力が増しますよ。また、会社の成長と自己成長を関連付けることで、意欲的な姿勢をアピールできるでしょう。

Q.4|あなたの能力を弊社でどのように活かしたいですか?

最終面接では「あなたの能力を弊社でどのように活かしたいですか?」は頻出の質問です。

一次・二次面接でも質問されたことがあるかもしれませんが、最終面接ではさらに踏み込んで、自身の能力をアピールしましょう。そのため、自己分析を深めることも大切ですよ。

あなたの能力を弊社でどのように活かしたいですか?

大学時代、サークル活動でイベント企画を担当した経験を通して培ったコミュニケーション能力を、御社の活気に満ちた環境で存分に発揮したいと考えております。

イベント企画では、個性豊かなメンバー数名と協力し、イベントの成功に向けて奔走しました。意見交換を重ねる中で、時には衝突や行き違いも生じました。しかし、相手の立場に立って丁寧に話を聞き、分かりやすく説明することで、互いの理解を深め、チームワークを高めていきました。その結果、当初の目標を達成し、メンバーからも高い評価を得られました。

御社に入社後は、この経験で培ったコミュニケーション力を活かし、多様なバックグラウンドを持つメンバーと協力し、目標達成に貢献したいと考えております。積極的にコミュニケーションを図り、互いの強みを活かした提案を行うことで、チーム全体を成長させていきたいです。

この例文は、自身の能力と経験を企業の具体的な業務に結びつけています。就活生の方も、大学生活で身につけたスキルを企業でどう活かせるか考えましょう。

具体的な経験と、それをどう仕事に活用したいかを明確に述べることがポイントです。また、企業の部門や業務内容に触れることで、自身の能力と会社のニーズが合致していることをアピールできますよ。

Q.5|他社ではなく弊社を志望した理由を教えてください

最終面接では「他社ではなく弊社を志望した理由を教えてください」と聞かれる可能性が高いです。この質問に対しては、志望企業ならではの事業内容や社内制度などに着目して回答例を作成しましょう。

例えば、「御社の独自の製品開発に魅力を感じ、自分もその一員として貢献したいと思ったからです。」などといった具体例を挙げることで、入社への意欲示せますよ。

他社ではなく弊社を志望した理由を教えてください

他社ではなく御社を志望した理由は、主に2つあります。

1つ目は、御社の革新的な商品開発力です。特に、環境に配慮した新素材の開発に注目しています。私は大学で環境科学を学び、持続可能な社会の実現に興味を持ちました。御社の取り組みは、私の学びと理想に合致しており、この分野でさらなる貢献ができると確信しています。

2つ目は、御社の充実した人材育成制度です。新入社員研修や階層別研修、海外研修など、社員の成長を支援する制度が整っていることに魅力を感じました。特に、若手社員の意見を積極的に取り入れる社風に惹かれました。

これらの理由に加え、御社の会社説明会に参加した際、社員の方々の生き生きとした表情と熱意ある説明に感銘を受けました。このような環境で、私も成長しながら会社に貢献できると確信し、御社を志望しました。

他社にも魅力的な点はありましたが、御社の革新性、そして人材育成への姿勢が、私の価値観や将来のキャリアプランと最も合致していると感じ、御社を第一志望としました。

この例文は、企業の特徴と自身の価値観を結びつけています。まずは他社との違いをしっかりと理解しておくためにも、しっかりと企業研究をしましょう。また企業研究を通じて得た情報と自身の興味や経験を関連付けることが重要です。

具体的には、企業の強みや特徴的な取り組みを挙げ、それがなぜ自分の価値観や目標と合致するのかを説明しましょう。また、会社説明会などの参加経験も盛り込むと、より入社への熱意が伝わりますよ。

Q.6|弊社が第一志望ですか?

最終面接では「弊社が第一志望ですか?」と聞かれることがあります。この質問に対しては、他社の魅力も理解したうえで、御社が第一志望になった理由を具体的に述べると良いでしょう。

例えば、「他社にも魅力的な点はありましたが、御社の会社説明会に参加し、社員の方々の熱意ある説明と活き活きとした表情に感銘を受けました。」などと答えると、より説得力が増しますよ。

弊社が第一志望ですか?

御社は私の第一志望です。この思いは、就職活動を通じてより確固たるものとなりました。

最初に御社に興味を持ったのは、大学3年次の業界研究セミナーでした。そこで御社の革新的な技術開発と社会貢献への姿勢を知り、強く惹かれました。その後、御社の会社説明会に参加し、社員の方々の熱意ある説明と活き活きとした表情に感銘を受けました。

さらに、OB・OG訪問で先輩社員の方とお話しする機会があり、御社の風通しの良い社風や若手社員の意見も尊重される環境について詳しく知ることができました。この経験から、御社で働くイメージがより鮮明になりました。

インターンシップにも参加し、実際に御社の業務に触れる中で、自分の能力と御社の求める人材像が合致していると確信しました。特に、チームでプロジェクトに取り組む過程で、私の強みであるコミュニケーション能力を存分に発揮できると感じました。

また、御社の長期的なビジョンと成長戦略にも共感しています。持続可能な社会の実現に向けた取り組みは、私自身の価値観とも一致しており、この分野で貢献したいという思いが強くあります。

他社にも魅力的な点はありましたが、総合的に判断して御社が私のキャリアプランと最も合致していると考えました。また御社で働くことで、自己成長と社会貢献の両立が可能だと確信しています。これらの理由から、御社を第一志望として志望度合いを高めてきました。

この例文は、就活を進める中で、志望度が高まった経緯を具体的に説明しています。まずは企業研究の各段階で得た情報や印象を、自身の価値観やキャリアプランと結びつけて述べるのがポイントです。

次に、業界研究から説明会、OB訪問、インターンシップなどの経験を時系列で整理し、その都度感じた魅力や共感点を挙げましょう。また、他社との比較も交えつつ、なぜその企業が最適なのかを説明すると説得力が増しますよ。

Q.7|最後に何か聞きたいことはありますか?

一次・二次面接を乗り越えてきた人であれば、逆質問をしたことがある人も多いでしょう。

しかし、最終面接の段階では、基本的な情報や、既に聞いている質問をしてはいけません。そのためしっかりと企業研究をした上で、逆質問を考えましょう。回答例は以下の通りです。

最後に何か聞きたいことはありますか?

御社について、さらに理解を深めたいと思い、2点お伺いしたいことがあります。

1点目は、御社の今後の成長戦略についてです。特に、海外展開や新規事業の展開などに関心があります。御社のウェブサイトや会社説明会で、アジア市場への進出計画について触れられていましたが、具体的にどのような戦略を考えていらっしゃるのでしょうか。また、その中で新入社員にはどのような役割が期待されているのかお聞かせいただけますと幸いです。

2点目は、御社の人材育成方針についてです。入社後の研修制度や、キャリアパスの例などを教えていただけないでしょうか。特に、若手社員の育成に力を入れていると伺っていますが、具体的にどのような取り組みをされているのか興味があります。例えば、メンター制度や部署間の人事交流などがあれば、詳しくお聞かせください。

これらの質問をさせていただいたのは、御社で長期的にキャリアを築いていきたいと考えているからです。御社の将来の方向性と、そこで自分がどのように成長し、貢献できるかをより具体的にイメージしたいと思っています。

面接で「何か質問はありますか?」と聞かれた際、質問が無くても基本的には何かしら質問をするのが良いでしょう。しかし、どんな質問でも良いわけではありません。避けるべき質問の例は以下の通りです。

| 給与や福利厚生に関する質問 「初任給はいくらですか?」 「ボーナスは年に何回支給されますか?」 企業の基本情報に関する質問 「御社の主な事業内容を教えてください。」 「本社はどこにありますか?」 企業研究不足を露呈する質問 「御社の競合他社はどこですか?」 「会社の歴史について教えてください。」 |

逆質問において、上記の例のような質問をしてしまうと、むしろ企業にマイナスな印象を与えてしまうかもしれません。逆質問はあくまで、入社への意欲を伝えるためということを意識して、質問を考えましょう。

逆質問でも志望度の高さを示そう!面接官に聞きたい10の質問

逆質問は、企業に志望度の高さをアピールできる絶好のチャンスとなります。そのため「質問はありますか」と企業に聞かれた際、たとえ思い浮かばなかったとしても「質問はありません」と答えるのは避けましょう。

最後の最後で面接官に好印象を与えるためにも、逆質問への対策は必須となります。そこでここでは、面接官に聞きたい10の質問を紹介します。ぜひ参考にして逆質問を考えてみましょう。

こちらの記事でも逆質問について詳しく扱っているため、ぜひ参考にしてください。

①事業内容についての質問

最終面接で事業内容について質問をすると、企業が提供する成長機会についての理解を深めることができますよ。

特に、新規事業に携わりたいという思いがある方は、具体的に携わる機会があるかどうかを質問してみましょう。

新しい挑戦を求めている姿勢を示すことで、向上心をアピールできますよ。

【事業内容についての逆質問】

- 現在の御社の主力事業は〇〇であるかと思いますが、そちらに携わるために欠かせない資質やスキルはございますか。

- 新規事業の立ち上げに携わることは可能でしょうか。

- 御社が提供している〇〇に関して、魅力的なポイント・課題点をそれぞれお聞きしたいです。

②働き方や考え方についての質問

最終面接で働き方や考え方について質問することは、自身の成長意欲をアピールできる点で効果的です。

例えば、ともに働く人に求める気質や考え方を尋ねれば、面接官に「入社に向けて、求められるスキルを向上させようとしているのだな」という印象を与えるでしょう。

このように働き方や考え方についての質問をすることで、入社後に活躍したいという意志を示せますよ。

【働き方や考え方についての逆質問】

- 〇〇様がともに働く人に求める気質や考え方などはありますでしょうか。

- 〇〇様が御社へ入社を決めた理由を教えていただけますでしょうか。

- 御社の理念やスローガン以外で、御社で活躍している方々に共通する信念のようなものはありますか。

- 御社では各々が遠慮なく意見を交わせる社風だと伺っていますが、その雰囲気を維持するために重要な考え方はありますか。

③事業方針・企業のビジョンについての質問

事業方針や企業のビジョンについて質問すると、企業知識やそれに対する自身の考えをアピールできます。

ただし、浅はかな質問では「企業分析が足りていない」と逆効果になる恐れもあるため、事業方針・企業のビジョンについての質問をする際は、徹底した企業分析が必要不可欠です。

【事業方針・企業のビジョンについての逆質問】

- 御社の経営理念である〇〇を実現するため、5年後、10年後にどのような事業展開をしていく必要があるとお考えですか。

- 御社は〇〇という事業において圧倒的な業績を誇っておりますが、今後は何が課題点になりそうだと考えておられますか。

- 御社では主力事業である〇〇をより手広く展開していく予定だとお聞きしたのですが、海外展開などを考えていらっしゃるのかをお聞きしたいです。

面接後には何をする?最終面接の後の流れを簡単解説

最終面接が無事に終わった就活生の中には、「いつ結果が届くのか知りたい」「合格通知の連絡手段は何なのか」と思う人も多いのではないでしょうか。

そこでここでは、最終面接の後の流れを簡単に解説します。流れをしっかりと把握して、最後まで気を抜かないようにしましょう。

①お礼メールを当日中に送る

面接後は、できるだけ当日中にお礼のメールを送ることが望ましいでしょう。面接官の方々に感謝の気持ちを伝え、好印象を残すチャンスとなるためです。

お礼メールの書き方の例文は以下の通りです。

| 件名:◯月◯日の最終面接のお礼(氏名) 株式会社XXXX 人事部 ○○様 お世話になっております。 本日○時より面接をしていただきました、○○と申します。 本日はお忙しいなか、面接の機会をいただきまして誠にありがとうございました。 私の経験や考え方を伺っていただき、大変ありがたく思っております。面接を重ねるごとに、○○社の魅力をより強く感じさせていただきました。 まずは、面接のお礼を申し上げたく、メール致しました。 今後とも○○社の発展を心よりお祈り申し上げます。 ——————— 名字 名前 〒000‐0000 □□県□□市□□0‐0‐0(自宅住所) 電話:080-0000-0000 メールアドレス:karikuru@×××××.co.jp ———————- |

このように、面接の感想や企業への思いを簡潔に綴ることで、誠実さが伝えられますよ。

②結果通知まで数日待つ

企業から内定通知を受けるまでには、通常数日かかります。また、通知方法は企業によって異なります。一般的な面接の結果通知の方法は以下の通りです。

【面接の結果通知の方法】

- 最終面接中に内定を言い渡される

- 面接の後、当日中に合格・不合格の連絡を受け取る

- 「後日連絡します」「〇日に連絡します」と告げられ数日後に連絡される

いずれの場合も、面接の結果通知はメールか電話連絡が一般的です。メールの場合は当日中に必ず返信をしましょう。

ただし、通知が遅いからといって、すぐに不採用と決めつけるのは避けてください。結果通知が遅れるのは企業によってさまざまな理由があり得るので、一旦深呼吸をして落ち着いて連絡を待ちましょう。

最終面接は事前対策が鍵!入念な準備を行い内定を獲得しよう

最終面接は事前対策が内定獲得への鍵を握ります。一次・二次面接を乗り越えてきたからといって気を抜かずに、最終面接に向けた入念な準備を行ってください。

まずは、これまでの面接を振り返り、企業や自分自身について理解を深めましょう。曖昧な点があれば、深掘り質問に備えてその部分を徹底的に確認してください。

そうした入念な準備を行うことで、焦らず落ち着いて最終面接に臨めるはずですよ。

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。