面接で「あなたの弱みは?」と聞かれることは多くあるでしょう。また、長所と短所を同時に聞かれることも多く、定番の質問の1つと言えます。

とはいえ、「弱みを全部言ったら低評価になるんじゃ…」「弱みっぽくない弱みを選ぶほうがいいのかな…」など、弱みの回答方法について悩む人も多いですよね。

そこで、本記事ではそもそも企業がどうして学生に弱みを聞くのか、その理由から、伝える際の注意点や例文まで紹介します。ぜひ面接対策の参考にしてみてくださいね。

就活面接における「弱み」とは

就活面接における「弱み」とは、仕事をする際に妨げになりやすい気質的な特徴や、苦手な作業のことを意味します。

たとえば、「自分は数学が苦手で計算ミスを起こしやすい」「集中し過ぎることがあるので時間を忘れてしまう」などといったことです。

仕事をする上では、作業ミスや時間管理は問題となりますが、それをどう克服しようとするかが大切なポイントとなります。

面接では、自分を理解し、それをどう乗り越えようと努力したのかを伝える必要があるでしょう。

ハッキリ伝えると好印象?就活面接で弱みを聞く企業の意図とは

学生の中には、就活で弱点について聞かれたら「正直に言うべきか、それともごまかしたほうがいいのか」と悩む人も多いかもしれません。

しかしながら、企業は完璧な人材を探しているわけではありません。そのため、ハッキリと正直に答えるほうが企業に好印象を残すと言われています。ここでは、就活面接で弱みを聞く企業の意図を解説します。

①自分の課題を把握できているか確認するため

面接官は「弱み」を質問することで、学生側がきちんと自分の課題を認識し、改善しようと努めているか確認しているのです。

確かに、自分に存在するネガティブな要素を認めたくない人は多いですよね。しかし、しっかりと自分と向き合い、弱みを分析できている就活生は企業から高く評価されます。

そのため、弱みを聞かれた際に、長所のように聞こえる弱みを言わないよう気をつけましょう。面接官は多くの学生がそう答える傾向にあることを知っているので「お茶を濁した答えだな」と気づいています。

むしろ、はっきりと自分の弱みを伝えることで、自己分析を深められているアピールに繋がりますよ。

②弱みに対しての改善の意思や取り組みを確認するため

面接官が「弱み」を聞きたがるのは、何も能力の低さを知ろうとしているからではありません。

弱みがあったとしても、それを克服する意志があるか、克服のためにどんな取り組みをしているか確認するという意図があります。

自身の短所は把握していても、改善方法まで考えている人はそれほど多くありません。なぜなら、「未熟な部分を認めたくない」「自信を失いたくない」と思ってしまい、無意識に目を背けがちだからです。

とはいえ、企業側は短所自体ではなく、改善に向けてどのように行動できるかを見ています。そのため自分の直すべき点を直視し、改善に向けて努力できる姿勢を見せる必要があるのです。

③学生の弱みと企業との相性を確認するため

企業側は、学生がどんな作業を苦手とするかを聞きながら、学生の弱みと企業との相性を確認しています。

まずは自分自身の弱さと正面から向き合おうとする力をもっているか確認し、次に応募者が仕事を進める上で不利益となる致命的な「弱み」がないかを検討しています。

もしも会社との相性が悪く、入社後に働きづらさを感じてしまうと、早期離職につながる可能性があるからです。

つまり企業側は弱みを聞くことで、その人が長期的に活躍してくれる人物なのかを見極めているわけですね。

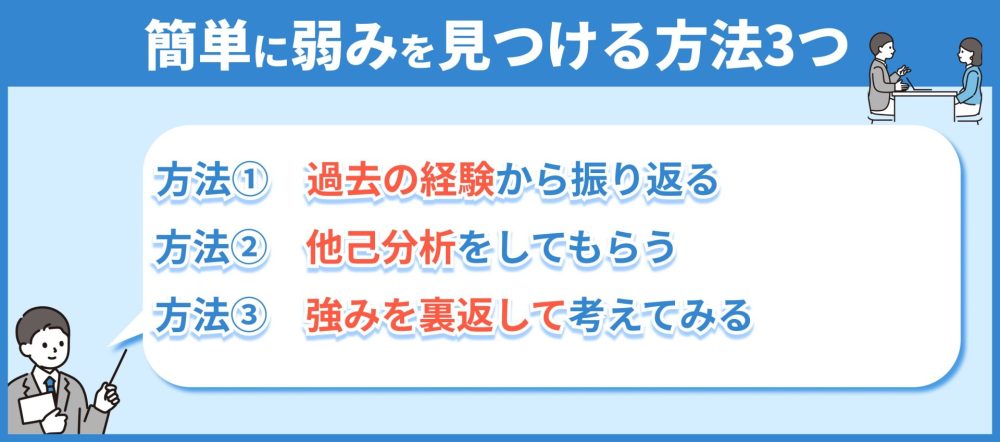

簡単に見つかる!就活面接で使える弱み発見法とは

就活生の方の中には「そもそも弱みが全く思い浮かばない…」と悩んでいる人も多いでしょう。

しかし、闇雲に探そうとしてもなかなか見つかりにくいものです。そこで今回は、弱みを簡単に見つけられる方法を紹介します。以下の方法を参考に、ぜひ自分の弱みを発見してみてください。

①自己分析を通して過去の経験から振り返る

自分の弱みを把握するためには、自己分析を通して過去の経験から振り返るのがおすすめ。自己分析とは、今までの経験を思い出して、自分の特徴を見つける方法のことです。

まずは自分の人生を振り返り、経験を書き出していきましょう。特に弱みを探す場合には、過去の失敗経験を思い出すのがポイントです。

自分の弱みが原因で失敗が起きるケースも少なくないので、失敗の原因を考えていけば、自ずと弱みが浮き彫りになってくるはずですよ。

過去の経験を振り返るには自分史を作成するのもおすすめ!ぜひこちらの記事を参考に作成してみてくださいね。 自分史の書き方を解説!ポイントを確認して就活で活用しよう

②他己分析をしてもらう

自分のことをよく知るために、家族・友人・先輩のような、自分のことをよく知っている人に他己分析をしてもらいましょう。他己分析とは、周りの人に自分の特徴や印象を聞くことで、自己理解を深める方法の1つです。

ただし、「私の弱みは何?」と漠然と尋ねても、相手は答えにくいでしょう。そこで、具体的な場面や行動に絞って質問してみてください。例えば、「これからグループワークをするとして、私に任せたい役割ってどれかな?」といった質問が挙げられます。

また、できるだけ多くの人に意見を求めるとより正確性が出るので、できるだけ多くの人に他己分析をお願いしてみてくださいね。

他己分析の結果と、自分で考えていた自己イメージを比較してみましょう。ギャップがあれば、それが新たな発見になりますよ。

③強みを裏返して考えてみる

弱みを見つける別の手段として、強みを裏返す方法もありますよ。

例えば「忍耐力がある」ことは「諦めが悪い」とも解釈できますし、「協調性がある」なら「競争心がない」、「純粋」なら「信じやすい」とも言えそうですよね。

強みのほうが先に思い浮かぶなら、それを弱みに変換してみてください。ただし、弱みを見つけるために、せっかくの強みを完全に否定する必要はありませんよ。

「自分の強みが全く思い浮かばない…」という人は、ぜひこちらの記事を参考に強みを探してみてくださいね。

【例文10選】自己PRに使える強みを一覧形式で紹介|選び方も解説

④普段苦手な行動を考えてみる

普段から何気なく感じている苦手な行動を思い出して考えてみるという方法もあります。

例えば、「大勢の人がいる場所が苦手」であれば、なぜ苦手なのかを深掘りした先に、自分の苦手や弱点となる要素が隠されているはずです。

大勢の人がいるときと1人のときで何が違うのか?を考え、そこから何が原因で「嫌だ」と思うのか考えましょう。

たとえば「集中力が落ちてしまう」「自分のペースが乱される」「単純にうるさい場所が嫌」などの理由が考えられます。

弱みとして捉えるのであれば、自分は静かな場所でマイペースに仕事ができる環境でないと実力を発揮しづらい、という認識でも良いでしょう。

日々ストレスなく仕事をするためには、苦手意識や弱みの原因を極力取り除き、過ごしやすい環境で働けたら理想的ですよね。

しかし、そういう環境ではない職場も多いため、静かな空間を作る、あるいは賑やかな空間でも工夫して集中力を保つといった努力改善まで伝えられると良いでしょう。

⑤共通する弱点を1つに絞る

あれやこれやと自分の苦手なことを考えていると、思ったよりも数が多くなってしまう人もいますが、弱点は1つに絞るようにしましょう。

複数の弱点を並べてみたら、意外にも同じようなことを言っているだけかもしれません。

弱点や悩みは尽きることはありませんが、就活で伝えるならわかりやすさも重視すべきです。まずはこれ、と言える弱点を抽出しつつ、それをどうやって改善しようとしているかをまとめましょう。

決して弱みや短所から逃げるのではなく、現在も克服しようと努力の真っ最中であれば、それは歴とした自分の強みとして言えるのでしっかりアピールしてください。

自分の弱みは強みとして、自信をもって就職面接で伝えていきましょう!

「弱みなし」は絶対NG?就活面接で弱みを伝える際の注意点3つ

面接で「弱みは何ですか?」と聞かれたら、正直に弱みを答えるべきです。ただし伝え方には注意が必要で、間違った伝え方をすると逆効果になってしまうこともあります。

そこで今回は、弱みを伝える際の注意点を紹介します。企業に弱みを伝える前に、以下の3点を抑えておきましょう。

①「弱みはない」と伝えるのはNG

人は誰しもが弱みを持つため「弱点なんてない」と言ってしまうことは絶対に避けましょう。「失敗を認めない人」「自分を過大評価する人」と思われて、面接官に不信感を与える可能性が高くなります。

もしくは、自己分析ができていなくて準備不足だと思われるので、どちらにしてもマイナスの印象を残してしまいます。

企業は自分の強みと弱みを補完し合える人材を求めているため、弱みを隠さずに正直に伝えることが大切ですよ。

企業が求めているのは、完璧な人材ではありません。自己理解ができていて継続的に成長できる人材が求められていますよ。

②無理やり短所を長所のように見せようとしない

短所を隠そうと無理やり長所のように見せようとしないでください。

誰しも長所もあれば、必ず短所もあります。

自分の短所も理解した上で「長所は〇〇という点です。」という伝え方をすると、弱みであるはずの短所も少しだけプラスとなるかもしれませんよ。

また、自分の短所を自覚している人ほど、克服しようと改善方法を考える力があるので、好印象にとらえてくれる可能性もあるでしょう。

自分のことを客観的に捉えると、長所と短所は表裏一体ということに気がつくはずです。就活面接でも、包み隠さず正直に話す方がいいですよ。

③その企業で活躍する上で致命的な弱みは避ける

誰しも仕事の向き不向きはありますが、その企業で活躍する上で致命的な弱みを伝えることは避けるのが無難です。

例えば、接客業に応募して「コミュニケーションが苦手」と答えると、圧倒的にデメリットが大きいでしょう。そのため志望する仕事内容をチェックして弱みを選んでください。

また「時間にルーズ」のように社会人としての基本的な能力に関する弱みも、あらゆる仕事に悪影響を及ぼすため、なるべく避けてくださいね。

自分の志望する業界がどんな人材を求めているのかを知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

就活の業界一覧|人気業界や業界研究の方法まで徹底解説

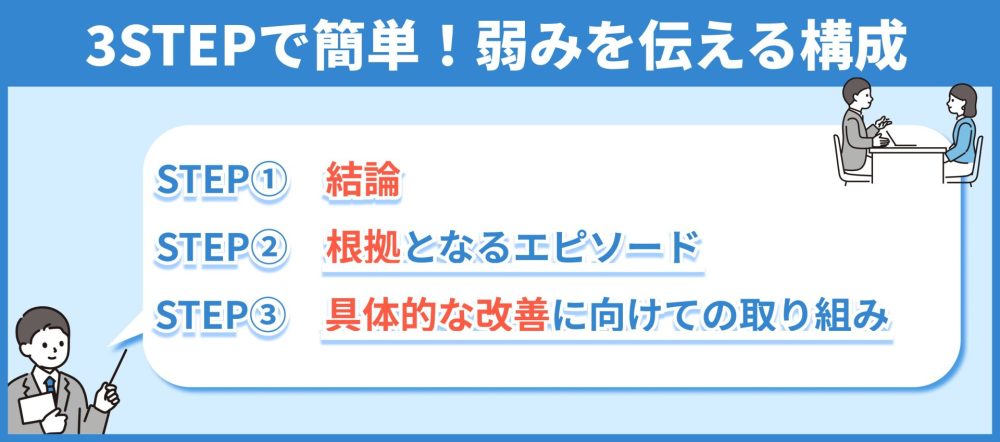

3STEPで弱みを伝えよう|面接官の心を掴む構成とは

就活生の方の中には「弱みは具体的にどのように伝えるのが正解?」「面接官に好印象を与える伝え方を知りたい」という人もいるでしょう。

自分の弱みを分かりやすく伝えるためには構成が重要です。以下の3つの構成を意識しながら準備して、すらすら話せるように練習してくださいね。

①結論

面接官に「弱みについて教えてください」と聞かれたら、まず「私の弱みは〇〇です」や「〇〇なところが弱みです」と結論から述べましょう。

短所に限らず、面接では結論から話すことが大切と言われています。これができないと、話の要点がぼやけてしまい、面接官の印象に残らないかもしれません。

結論から話すことで要点が明確になり、面接官からも好印象でしょう。そのため面接では、結論ファーストで話すことを意識しましょう。

②根拠となるエピソード

「私の短所は〇〇です」と述べたら、次にその短所についての具体的なエピソードを話しましょう。

例えば、短所が優柔不断の場合、「決断するのに時間がかかり、ゼミのグループ作業で他のメンバーを待たせてしまったことがあります」と伝えます。

このように具体的なエピソードを話すことで、説得力が増しますよ。また面接官に自分の人柄や経験を伝えられるので、どのエピソードを伝えるか事前にしっかりと考えておきましょう。

③具体的な改善に向けての取り組み

最後に、どのように弱みを改善しようとしているのかを具体的に伝えましょう。

例えば短所が優柔不断の場合、具体的なエピソードとして「決断するのに時間がかかり、ゼミのグループ作業で他のメンバーを待たせてしまったことがあります」を挙げます。

それに対して、「それ以来、重要な決断をする前に優先順位を明確にし、タイムリミットを設定して迅速に対応するよう心がけています」とまとめましょう。

これにより、実際に入社してからも弱みに対して改善する意思のある人という印象を与えられますよ。

最後に入社後も継続的に成長していく意志があることを伝えましょう。将来のビジョンも含めて話せるとよいですね。

ごまかさないことが大切!就活で聞かれる「弱み」の回答例15選

就活生の中には「構成は分かったけど具体的なイメージが思い浮かばない…」と感じる人もいるでしょう。

ここでは、弱みを伝える際の15の回答例を紹介します。

「面接で弱みについてどのように話せば良いのだろう」と悩んでいる人は、ぜひ弱みの克服方法をビフォーアフターの結果も交えながら話してみてくださいね。

- 流されやすい

- 真面目過ぎる

- 断れない

- 心配性

- 優柔不断

- 完璧主義

- 慎重すぎる

- 人見知り

- 頑固

- 飽きっぽい

- 緊張しやすい

- 焦りやすい(せっかち)

- 感情が表に出やすい(融通が利かない)

- 理屈っぽい(自己主張が強い)

- マイペース(深く物事を考えようとしない)

例文①: 流されやすい

例文①

私の弱みは流されやすいところです。

大学のサークル活動で文化祭の出し物を決める際、自分なりのアイデアがあったにもかかわらず、周りの意見に同調してしまいました。結果、本当にやりたかったことができず、後悔した経験があります。

私はこの弱みと向き合うため、まず「自己主張トレーニング」を始めました。具体的には、友人との食事の際、行き先を自分から提案するなど、小さなことから自分の意見を述べる練習をしています。さらに「価値観の明確化」に取り組んでいます。自分が大切にしたいことをリストアップし、定期的に見直すことで、ぶれない軸を作る努力をしています。

入社後は、上司や先輩に定期的にフィードバックを求め、自分の意見や行動が適切であったか確認する機会を設けたいと考えています。流されすぎず、かつ協調性も保ちながら、チームに貢献できる社員を目指して努力してまいります。

人は大なり小なり「人に流される」こともあるため、これを弱みに選ぶ場合は、具体的にどんな失敗体験があったのかを具体的に説明しましょう。

また、この弱みと向き合うために「自己主張トレーニング」「価値観の明確化」など改善に向けた様々な行動を示しているのもポイントです。

例文②: 真面目過ぎる

例文②

私の弱みは真面目過ぎるところです。

大学での研究活動で卒業論文を作成していた際、完璧を求めるあまり、睡眠時間を削ってまで細部にこだわった結果、体調を崩してしまいました。この経験から、自分の完璧主義が時として非効率的であることに気づきました。

そこで改善策として、タイムマネジメント術を学び、作業ごとに時間制限を設けることにしました。また完璧ではなく良い状態を目指すという、意識の変化に努めました。具体的には、To-Doリストを作成してタスクに優先順位をつけ、さらに定期的にリフレッシュの時間も確保するよう意識しました。結果、効率よく作業を進められることが増えたのです。

入社後は、この経験を活かし、真面目さを保ちつつも業務の質と効率のバランスを重視していきたいと考えています。

「真面目過ぎる」という弱みを示すときは、どんなベクトルの真面目さなのかを伝えましょう。例文では完璧主義的なものであると伝えていますが、責任感に近いものであれば、改善策も変わりますよね。

自己分析がきちんとできているかも見られているため、どのような種類の弱みなのかをおろそかにしないよう、注意が必要です。

例文③: 断れない

例文③

私の弱みは「頼まれたら断れない」部分があるところです。

普段から私は、アルバイト先で頼まれた仕事は、すべて引き受けてしまいますが、ある時自分のキャパシティを超えてしまい、引き受けた仕事をこなせずに逆に周りに迷惑を掛けてしまったことがありました。この経験から、自分の意思を持つことの重要性を学びました。

そこで、改善策として予定表を作成し、自分の時間を可視化することにしました。誘いを受けた時は、予定表を確認してから返事をするよう心がけ、断る際の丁寧な言い回しも練習しました。結果、徐々に自分の意思で行動できるようになりました。

入社後は、この経験を活かし、業務の優先順位をしっかりと判断していきたいと考えています。チームワークを大切にしながらも、自分の意見をはっきりと伝えられる社員を目指していきます。

「頼まれたら断れない」というのはイメージがつきやすいですが、代わりにやや没個性的に見られることも。弱みが伝わるエピソードをより具体的に示しましょう。

また、心情的な弱みでもあるため、改善策も「気を付ける」「心がける」と言った系統に偏らないように注意してください。具体的にどんな行動をしたのか、方法をきちんと示すのがおすすめです。

例文④: 心配性

例文④

私の弱みは心配性な部分があるところです。

卒業研究のデータ収集中、結果の正確性を過度に気にするあまり、研究の進行が遅れ、他の作業に支障をきたしたことがあります。研究発表前にも根拠のない不安を感じ、当日まで落ち着かずに必要以上の見直しをしていました。

この弱みと向き合うため、まず自己分析に取り組みました。その結果、準備に不安がある状態で作業を進めることが過度な心配を生む原因であると把握しました。それ以降は、作業時間を多めに見積もることで準備に十分な時間を割き、不安な点を事前に解消できるようにしています。また、こだわりすぎないよう、作業に制限時間を設けてメリハリをつけることも意識しています。

入社後も、慎重にチェックするという良い点は残しつつ、タイムマネジメントを意識して、時間内に質の高い業務を行っていきたいと考えております。

心配性の原因からくわしく言及しているところがポイントですね。いきなり改善策に入るのではなくその前段階から示すことで、自分に合った対策をしているのだと示せるため、面接官にも好印象になります。

例文⑤: 優柔不断

例文⑤

私の弱みは優柔不断な部分があるところです。

大学のボランティア活動で子ども向けの科学教室を企画した際、プログラムの内容を決められず、何度も変更を重ねた結果、準備期間の大半を迷いに費やし、チームに迷惑をかけてしまいました。また、参加者からの質疑応答でも、あれこれ考えすぎて即答できず、子供たちを待たせてしまったのです。

この弱みと向き合うため、まず「決断力」を鍛える努力を始めました。日常生活で小さな決定から、制限時間を設けて判断する習慣をつけています。例えば、昼食のメニュー選びを3分以内に決めるなど、些細なことから実践しています。

入社後は、この弱みの克服を継続しつつ、重要な意思決定の際には、自分の判断に加え、同僚や上司の意見も積極的に求めていく所存です。

改善策を示すときは、なるべく数字や具体的な期間を使って説明しましょう。具体性が上がり、説得力が出る文章になります。

例文では「早く決める」ではなく「3分以内に決める」と数字を使って説明することで、改善策のイメージがつきやすくなっていますね。

例文⑥: 完璧主義

例文⑥

私の弱みは完璧主義な部分があるところです。

長期インターンのマーケティング部門で働いていた際、提案書の作成を任されました。しかし、完璧な内容を目指すあまり、細部にこだわりすぎた結果、上司のチェックを受ける時間が不足し、修正の機会を逃してしまいました。

この弱みと向き合うため、まず「完璧」の定義を見直しました。業務の目的や期限を考慮し、求められる品質を明確にする習慣をつけています。例えば、タスクごとに「必須項目」と「あれば良い項目」をリスト化し、優先順位をつける形です。さらに、必要以上に時間を使わないよう、作業開始時に終了時刻を設定し、その中で最善を尽くすよう心掛けました。結果、使う時間も大幅に減り、質もそれほど下げずに作業ができるようになってきました。

入社後も、完璧を追求しすぎず、適切なバランスを保ちながら、会社に貢献できるよう努めてまいります。

「完璧主義」は根本から直すことが難しい弱みの1つでもあります。例文では、完璧さを求めない方向の改善策ではなく「完璧の定義から見直す」という改善策を実行しています。

このように、根本からの改善が難しい場合は、視点を変えたり視野を広げたりして、改善策を探してみるのもおすすめですよ。

例文⑦: 慎重

例文⑦

私の弱みは慎重すぎるところです。

大学の卒業研究では、データ解析の手法を選ぶ際に、あらゆる可能性を考慮しすぎて決断に時間がかかりました。この慎重さのせいで、研究の進捗が大幅に遅れ、中間発表の準備に十分な時間を取れませんでした。発表では不完全な結果しか示せず、厳しい指摘を受けることになりました。

この弱みと向き合うため、まず「決断力」を鍛える努力を始めました。日々の生活で、小さな決定から時間制限を設けて判断する習慣をつけています。例えば、昼食のメニュー選びを1分以内に決めるなど、些細なことから実践中です。また、決定前に「この選択で最悪どうなるか」を考え、許容できるリスクなら決断するよう心掛けています。

入社後は、この弱みの克服を継続しつつ、重要な決定の際にはどんなリスクがあるかを上司や先輩に確認し、リスクマネジメントとのバランスを取りながら判断できるようになりたいと考えています。

「慎重」であることはそもそもが強みに近い弱みになってしまうので、短所であることが伝わる具体的なエピソードをしっかり示しましょう。

「慎重」ではなく「考えすぎる」などと言い換えてみてもいいですね。友人にエピソードを話して、本当に弱みであるかどうかの判断をしてもらってもいいでしょう。

例文⑧: 人見知り

例文⑧

私の弱みは人見知りな部分があるところです。

大学のボランティア活動で児童福祉施設でのイベント運営に参加した際、子どもたちや他のボランティアとの交流に苦戦しました。この経験から、人見知りが協働の妨げになることを痛感しました。

この弱みと向き合うため、毎日知らない人に話しかける練習をしています。例えば、店員さんと短い会話をするなど、些細なことから取り組んでいます。さらに、大学のワークショップに参加し、アイスブレイクの技術や効果的な自己紹介の方法を学びました。

入社後は、この弱みの克服を継続しつつ、まず同期や近い部署の方々との関係構築から始めます。定期的に小さな目標を設定し、徐々に社交の輪を広げていく所存です。人見知りを克服しながら、チームの一員として積極的に貢献できるよう努めてまいります。

「人見知り」であることは「コミュニケーション能力が低い」と捉えられやすいため、やや工夫が必要な弱みでもあります。

例文のように、弱みと向き合うためにワークショップに参加するなど、積極的に勇気を出して行動している様子を伝えられると、より好印象になりますよ。

例文⑨: 頑固

例文⑨

私の弱みは頑固なところです。

大学のサークル活動で、学園祭の出し物を企画する際、自分のアイデアに固執しすぎて他のメンバーの意見を聞き入れられませんでした。結果、チームの雰囲気が悪化し、準備が滞ってしまいました。

この弱みと向き合うため、まず「傾聴力」を高める努力を始めました。他者の意見を聞く際、即座に反論せず、相手の話を最後まで聞く訓練をしています。また、自分だけの考えにこだわるのではなく、みんなと自分の意見のメリットを抽出し、組み合わせてより良いアイデアができないかを模索するようにしました。結果、サークルやグループワークでも、意見を取りまとめて円満に話を終えられるようになってきたのです。

入社後は、この弱みの克服を継続しつつ、チームでの意思決定の際には、自分の意見を押し付けるのではなく、建設的な議論を促進する役割を担いたいと考えています。

「頑固」であることの原因が「傾聴力のなさ」であることに気づき、傾聴力を身につけるための方法にフォーカスしています。

このように、原因を自己分析して改善した結果、新たな長所も身につけられたことをアピールするのも、弱みを答えるときのポイントです。

例文⑩: 飽きっぽい

例文⑩

私の弱みは飽きっぽくて集中力があまりないところです。

大学の卒業研究のテーマ選びでは、テーマを決めた当初は熱心に取り組んだものの、数週間後には興味が薄れてしまいました。すぐに新しいテーマに目移りし、何度も変更を申し出たため、指導教授に迷惑をかけました。

この弱みと向き合うため、まず「目標設定」の方法を見直しました。大きな目標を小さな達成可能な目標に分割し、短期的な成果を感じられるよう工夫しています。例えば、1日のタスクリストを作成し、達成度を可視化することで、モチベーションの維持を図っています。

入社後は、この弱みの克服を継続しつつ、長期プロジェクトでは定期的に自己評価の機会を設け、進捗と課題を明確にすることで、モチベーションの維持に努めます。また、同僚との定期的な意見交換を通じて、新たな視点や刺激を得ることで、飽きを防ぎたいと考えています。

「飽きっぽさ」を無理やり直すのではなく、飽きっぽいままでも作業が続けられるような改善方法を示しているのがポイント。弱みの種類によっては、無理やり直す方法では変わらないことも多くあります。

例文⑪: 緊張しやすい

例文⑪

私の弱みは緊張すると話が止まってしまうところです。

もともと人前で話すことに苦手意識があり、緊張すると余計に話すことができなくなってしまいます。

社会に出る前までには、この弱みを克服したいと考え、まずは友人との何気ない会話では、話の話題を自分からもちかけるようにしました。その結果、いつもは聞き役だった私が、徐々に話す側としての会話にも慣れ、話の広げ方を覚えて会話がしやすくなったのです。

入社後は、この弱みの克服を継続しつつ、職場のコミュニケーションにも積極的に輪の中に入るよう努めていきたいと考えています。仕事を進める上でも緊張したままだと仕事を頼みづらいくなってしまうため、自分からできることを見つけていく姿勢と雰囲気を心がけていきたいと考えています。

「緊張しやすい性格」を自覚した上で、社会に出る前に直そうと目標を立てて努力していることが高評価のポイントです。

職場の雰囲気も考えて、自分から意識を変えようとしている点も好印象になるでしょう。

例文⑫: 焦りやすい(せっかち)

例文⑫

私の弱みは焦りやすいところです。

焦るとミスをしてしまうので、一度落ち着いてから取り組むようにしているつもりですが、なかなか直りません。大学の課題提出やサークル、アルバイトなど、一度に全部解決しなければいけないと思い込むことがあり、やらなければならないことをうっかり忘れてしまったことがありました。

そこで、私なりに考えた方法がタスクの優先順位をメモに書き出してから、タスクに取り組むことでした。普通なら「至急・通常・手が空いた時」という3段階にわけるのかもしれません。ただ、私はせっかちな性格もあるので、さらに細分し5段階にわけてタスク管理をするようにしています。

そうすると自分で優先順位のメモを見ながらタスクを進めることができ、自分でも以前に比べると落ち着いたように思えるようになりました。

入社後も、慣れた方法を継続しつつ、自分でタスク管理を徹底していきたいと考えています。また、他の人が業務の効率化のために行っているタスク管理方法を教えてもらい、積極的に取り入れていきたいと考えています。

「焦りやすいこと」や「せっかち」は弱みや短所となる一方、「どの仕事も後回しにしない」という強みや長所になります。

入社後も他の人のタスク管理方法をみて改善をしたいという柔軟な考えは高評価となるでしょう。

例文⑬: 感情が表に出やすい(融通が利かない)

例文⑬

私は感情が表に出やすく、融通が利かないところが難点です。

大学のグループディスカッションのテーマ選びでは、なかなか意見がまとまらず時間だけが過ぎていき、つい口を挟んでしまいました。その後は司会進行を率先して行い、期日までに課題提出に至ったため、その場は何とか切り抜けることができました。

結果としては上手くいったものの、このことを教訓とするため、まず「思ったことをすぐ口にしないこと」を徹底的に覚えるまで声に出して反復することにしました。そしてグループディスカッションを通して、周りとの協調性も大切なポイントと思い、調べものが見つからない人には一緒に手伝うよう声をかけるようにしました。

入社後は、この弱点の克服を継続しつつ、職場の人間関係が上手くいくよう、よく周りの状況を見ながら仕事に取り組みたいと考えています。

感情を表に出してしまうことは、人としても社会人としてもマナー違反です。しかし、実際には業務中にこうしたケースもよくあります。

学生のうちに気がつき、自分で改善しようと努力する点をしっかりアピールしていきましょう。

例文⑭: 理屈っぽい(自己主張が強い)

例文⑭

私の短所は、理屈で物事をいってしまうところです。

大学入学当初から仲の良い友人が、良かれと思ってせっかく注意をしてくれているにもかかわらず、「なんでそう思うの?」と聞き返してしまったことがあります。そうすると次から自分が違うことをしていても何も言わなくなり、後からやり直さなければならないことがありました。

幸いにも友人は本当の私の気質を知っているからこそ許してくれましたが、このような苦い経験が今でも頭から離れません。

このままではいけないと思い、まず自分が言われたら嫌なことを紙に書き出してみました。そうするとほとんどが普段何気なく自分が友人に言っていることに気がつきました。些細な一言ですが、自分が言われて嫌なことは他の人も嫌なのではと考え、慌てて謝りました。

入社後は、この弱みの克服を継続しつつ、モラルをもった発言を意識的にしようと考えています。また、論理的に伝えることは得意なので、今後も根拠をもった発言は継続していこうと考えています。

自分が「理屈っぽい」ことを隠さずに正直に話している点は評価ができるでしょう。

しかし、なかなか一度身についた性格を直すことは難しく、企業の仲間は友人ではないため、どこまでを面接官に伝えるべきかは慎重に言えるようにしてください。

とは言え、最後に根拠をもった発言は得意であることで締めくくるようにしているので良い評価がつくかもしれませんよ。

例文⑮: マイペース(深く物事を考えようとしない)

例文⑮

私の弱みは物事を深く考えようとしないところです。

大学のサークルで、先輩の卒業コンパの幹事を自分を含めた友人3人に任されていたにもかかわらず、ついうっかり後回しにして、2人に任せっきりにしてしまいました。

この弱みと向き合うため、以後スケジュール管理を逆算して考えることを意識づけするようにしました。最終期日までに決めておかなければならないことを明確にし、1人で決められること、話し合いが必要なことにわけて考える癖がつくようになりました。

入社後も逆算の意識づけは継続しつつ、長期プロジェクトの業務にかかわる際には、この経験を強みとして発揮できるよう努めたいと考えています。

一言で「マイペース」といっても、決して悪いことばかりではありません。

マイペースだけれども、期日を守るには自分で優先順位をつけて行動しているとも捉えられます。

また1つのことに固執しないで、効率的に行動できる人ともいえるでしょう。

こうした弱みを強みとして面接では言えるように準備してください。

就活面接では自分の弱みを伝えられるように準備しよう

今回は就活面接で企業に弱みを伝える際の注意点や回答例などを紹介しました。

間違った伝え方をしてしまうと、ネガティブな印象を残して面接が終わってしまうかもしれません。

その一方で、弱みの具体的なエピソードは企業にアピールできる機会でもあります。「前向きに行動し、改善に向けて取り組んでいる」と伝われば、好印象が得られるでしょう。

本記事の内容を参考にして、企業と相性の良い弱みを正直に伝えて選考突破を目指してくださいね。

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。