就活を始めて自己PRやガクチカを書こうとして、一発で「自分の強みは〇〇だ!」とわかる人は、少数派ですよね。

「そもそも強みってどうやって判断するの?」

「自分には強みっぽいのがいくつかあるけど、ここから選んで大丈夫?」

「強みをいくら考えてもわからない……」

強みがわからない人の悩みはそれぞれありますが、どれも「何をしたら強みが分かるの?」に帰結するでしょう。やはり、ここで重要になってくるのは自己分析です。

そこで本記事では、強みを見つけるための自己分析法をそれぞれ解説しつつ、実践的な自己分析のやり方や強みの特徴一覧も紹介。強みがわからない人へ、突破口となる要素を徹底解説します。

\ 現役人事が詳しくアドバイス! /

とはいえ、自己分析を1人でやるのは非常に難しいもの。本記事でも私が逐一アドバイスしますが、コスパ重視で自己分析を進めたいなら、AI診断の活用も1つの方法ですよ。

カリクルでも無料で診断ができるため、気になる人はぜひ利用してみてくださいね。

人事 佐藤

2018年度新卒入社 新規営業を担当 入社後、新規営業に従事し、顧客開拓や提案活動を経験。 プロジェクト参画 その後、異動により大手外食チェーンや病院のプロジェクトに参画。プロジェクトマネジメントやシステム導入を担当。 2021年 人事部に抜擢 2021年に人事部に抜擢され、新卒採用と中途採用を担当。2024年9月現在も人事を担当している。

自分の強みがわからない人へ|そもそも強みとは?

自分の強みがわからない人の中には、そもそも「強み」とはなんなのかがうまく飲み込めていない人もいるでしょう。「強みと長所って同じなんじゃないの?」と思っている人もいるかもしれません。

しかし、強みと長所は似て非なるものです。それぞれの特徴を知りつつ、自分の強みを理解する第一歩にしましょう。

強みとは|仕事で活用できるスキルのこと

強みとは簡単に言うと、仕事で成果を出すために発揮できるスキルのことを指します。たとえば「協調性を活かしてチームの潤滑油になり、協力して目標達成できる」というものです。

上記の「協調性」は強みというより長所になります。つまり強みとは「長所を活かして組織や周囲にメリットを提供できる力」と言い換えてもいいですね。

ちなみに、自己PRでは長所ではなく強みのアピールが求められます。

そのため「私の強みは協調性です」ではなく「私の強みは協調性を活かしてチームの潤滑油になり、協力して目標達成できることです」と結論を答えてくれると、分かりやすくていいなと思いますね。

冒頭の結論部分をうまく言い換えたい人は、以下の記事もおすすめ!自己PRの書き出しをより魅力的にできる、書き出し早見表がありますよ。

長所との違い

長所は強みを構成する一要素であり「本人が持つ優れた資質・特性」のことです。

長所単体では組織への貢献はできませんが、その資質を活かすことで、企業にさまざまな形でメリットを提供できます。

たとえば、主体性が長所の場合、「リーダーとしてチームを引っ張る」「革新的な事業にもひるまず挑戦できる」という活かし方ができますよね。これが強みになります。

自分の強みがわからない状態から抜けよう|強みには種類がある

実は「強み」とひとくちに言っても、その種類はいくつかあります。自分の強みがわからない原因は、自分の強みがどのタイプかを判断できていないからかもしれません。

強みは主に以下の3つに分類できます。自分の強みを知るためにも、まずはどんな種類があるのか、ここで把握していってくださいね。

強みの種類①ポータブルスキル

ポータブルスキルとは、自分がどんな環境にいても発揮できるスキルのことを指します。どの業界・業種でも求められる、仕事の土台となる重要なスキルでもあります。

ポータブルスキルの例

- 論理的思考力

- 課題解決力

- 巻き込み力

- 計画力

- 継続力

これらは、ビジネスの上では基礎として捉えられる力ですが、社会に出る前から備えている人は少ないものです。そのため、新卒の学生が持っていると、企業からの期待も高くなりますよ。

ポータブルスキルはどんな環境でも発揮できるため、どの企業でもアピールが可能というメリットがあります。

企業で活躍するにはある程度必要な力でもあるので、入社前から持っていると分かると、こちらも評価がしやすくなりますね。

強みの種類②ヒューマンスキル

ヒューマンスキルとは、特に対人関係で強く発揮できる能力のことで、人と信頼関係を築くために必要な力です。主に以下のような力があります。

ヒューマンスキルの例

- コミュニケーション力

- 交渉力

- アピール力

- 傾聴力

- 協調性

- リーダーシップ

コミュニケーション力のように、積極的に人との交流を持てる力も、傾聴力や協調性のように、チームを陰から支える力もヒューマンスキルです。

企業ではどうしてもチームで行動することが多くなるため、対人関係のスキルは非常に重宝されますよ。

強みの種類③【転職向け】テクニカルスキル

テクニカルスキルとは、特定の職種での経験や専門的な資格のことです。

たとえば、簿記やパソコン系の資格など、シンプルに自分のスキルを示せる資格のことを指しています。

とはいえテクニカルスキルは、主に転職者が自分の実力を分かりやすく示すために提示するもの、というイメージが強いです。新卒の場合は持っておけば有利ですが、特に必要なわけではありません。

そもそも新卒採用はポテンシャル採用なので、資格や経験がないことが前提になっています。

また、その資格に伴った実力があることや、資格を活用して活躍した経験があるかどうかも重要になってくるので、ポテンシャル採用よりもアピールが難しい場合もありますよ。

企業が就活生の強みを知りたがる理由とは?

そもそも、企業がヒューマンスキルやポータブルスキルを求めているのには、きちんと理由があります。

以下の理由を理解して、強みをアピールする際の参考にしてくださいね。

①自社とのマッチ度の高さを知りたいから

たとえば、マニュアル通りの仕事を求められる企業で「従来のやり方とは違う、革新的なアイデアをどんどん出せる」という強みをアピールしても、あまり採用担当には響きませんよね。

企業側は、就活生に強みがあるかではなく、その強みが自社で発揮できるものなのか、あるいは、強みから想像できる人柄が、社風に合うかを見ているのです。

選考落ちのパターンとして、自分の強みがわからないだけでなく、志望企業では発揮しにくい力を主張してしまう場合もあります。

正直、珍しい経験やすごい実績をもとにした強みよりも、自社でイキイキと成果を出せる強みのほうが、魅力的に映りますね。

せっかく力のある人に入社してもらっても、マッチ度が低くて早期退職……となっては、双方にデメリットしかありません。相性はとても重視していますよ。

②入社後に「強みを活かせるか」を知りたいから

アピールしてもらった強みが本当に企業で活かせるのか、についても、採用担当は気にしていますね。いわゆる「強みの再現性」と呼ばれるものです。

ほとんどの就活生は社会経験がなく、強みのアピールで使われるエピソードは、学生時代のものになります。

そこで発揮された強みが、果たして「企業」という環境の中でも発揮できるのか。まぐれで成功したわけではなく、環境が変わっても強みを使いこなして成果が出せるか、を企業側は見ているのです。

特に「自分の強みが本当にわからない……」と悩む人は、逆に「企業で活かしやすい強みは何か?」から考えてみるのも、方法の1つですよ。

強みの再現性をアピールするには、企業がどんな人材を求めているのかを知る必要があります。

たとえば、うちは人材系の企業なので「誰かのためになる仕事がしたい」と考える人を求めがちです。そのため「協調性」や「サポート力」が強み、という人が来ると、「自社に合うかも」と考えますね。

自分の強みがわからない人へ!効果的な自己分析法5選

強みがなんなのか、なぜ企業に求められるのかが分かったら、ここからはいよいよ自分の強みを見つけていきましょう。強みを見つけるのに最も効果的な方法は、やはり自己分析です。

自分の強みがわからない人に効果的な自己分析は、以下の5つです。

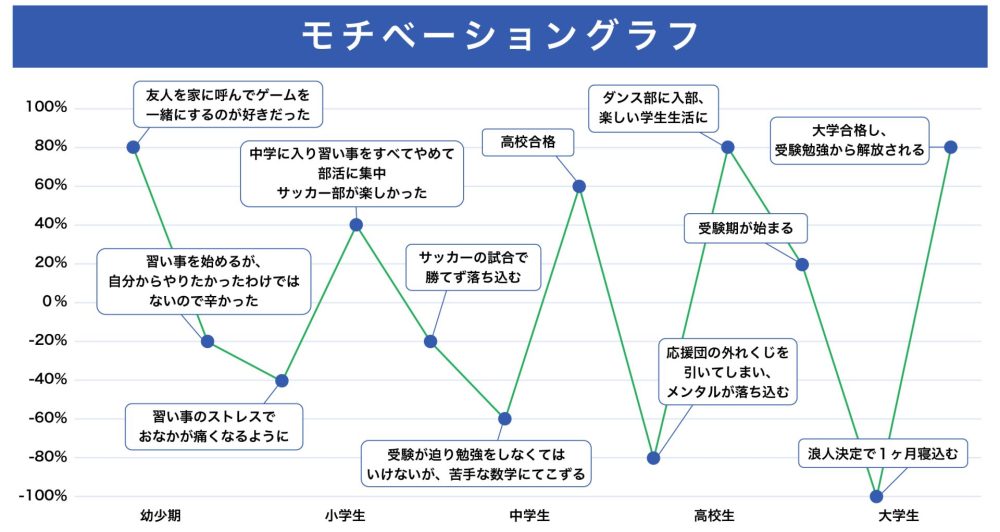

①モチベーショングラフ

自分の過去経験と、そのときの感情の変化までわかるのがモチベーショングラフです。強みを見つけたい場合は、ここからさらに「モチベーションが高かった出来事」に絞って深掘りしていきましょう。

| モチベーションが高かった出来事 | なぜモチベが高かったのか? | 考えられる強み |

| ダンス部で県大会を目指していたこと | 自分にできる技がどんどん増えていくのが嬉しかったから。自主的に練習を繰り返し、成長実感を得ていた。 | 向上心 |

| ゼミ活動で論文作成をしていたこと | ゼミ仲間との議論が楽しかったため。積極的に議論を自分から開催していた。 | 主体性 |

また、モチベーションが低かったところから脱却したときの出来事を分解してみてもいいですね。逆境から盛り返したときの経験が、思わぬ強みに繋がっていることもあります。

②自分史

自分の過去の出来事をいろんな視点から書き出し、その共通点や特徴を見つけていくのが自分史です。縦の列に年代を、横の列には項目を設定しましょう。

| 印象深いエピソード | そのとき努力したこと | そのときどう感じたか | どうしてそう感じたか | 共通点・特徴 | |

| 小学校 | |||||

| 中学校 | |||||

| 高校 | |||||

| 大学 |

自分史自体はさまざまな自己分析に使われるため、今回は「強みの把握」に特化した項目を設置していくと良いですね。

上記のように「印象深いエピソード」「努力したこと」「感じたこと」「どうしてそう感じたか」「共通点・特徴」といった項目がおすすめですよ。

\ 実際の作成例は記事の後半で! /

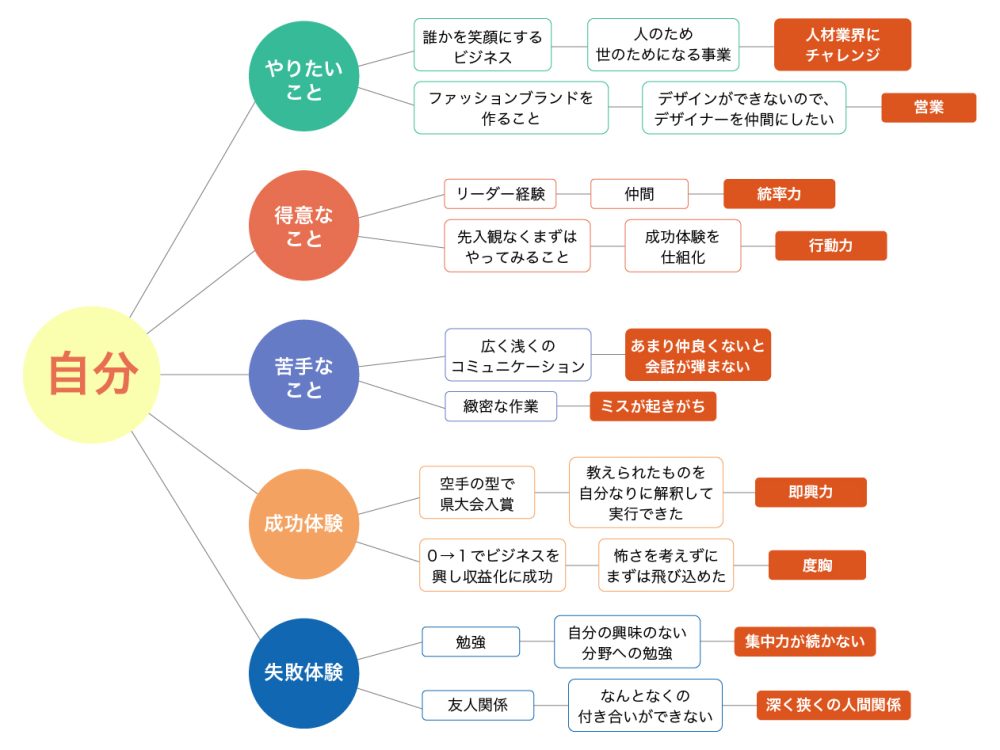

③マインドマップ

マインドマップは、頭の中で連想ゲームをしがちな人におすすめの自己分析法です。

まずは白い紙を用意し、「自分」という大きな主題から、「得意なこと」「苦手なこと」などの中カテゴリに連想アイデアを広げ、そこからさらに小さなカテゴリに思考を広げていきます。

どんどん色々なことを考えられる代わりに、思考が散らばりやすい人には特におすすめ。ここから強みを知りたい場合は、特に「得意なこと」や「成功体験」に絞って連想していくと良いですよ。

\ 詳しくやり方を知りたい人はこちら! /

④強み診断ツール

面接やES提出までもう時間がないという方には、強み診断ツールを使いましょう。やや荒削りの方法にはなりますが、サクッと強みが分かりますよ。

もちろん、自分でうまく自己分析ができない場合のとっかかりとしても使えます。時間が十分にある場合は、診断後に自分の過去経験を思い返しつつ、強みを深掘りしてくださいね。

カリクルでも、6つの質問に答えるだけで簡単に自分の強みが分かる「AI強み診断」が無料で使えます!気になる人はぜひ活用してみてください。

⑤メンターに相談

自己分析は自分1人でやるものと思っている人も多いですが、実は、1人で完璧に自己分析ができる人はほとんどいません。自分を客観的に見つめ直すのは非常に難しく、無意識に主観が入りがちだからです。

質の高い自己分析をして強みを見つけたい場合は、さまざまな就活生を内定まで導いてきた,、メンターに相談するのがおすすめ!

特に、メンターはこれまでの面談経験から「どんな経験が強みのアピールになるのか」を熟知しています。「こんなの強みじゃないよな……」と考えている経験の中にも、企業にアピールできる強みが眠っているのです。

面接で深掘り質問をしたとき、自己分析が足りず、答えがしどろもどろになってしまう人も少なくありません。

アピールの仕方や自分の魅力が分かっていないだけの人もいて、もったいないなと思ってしまいますね。迷っている人はぜひ一度、無料で相談を受けてみてください。

\ 完全無料で相談可能! /

実践法がわからない人へ|実際に「自分の強みの見つけ方」を紹介

自己分析に使える方法は色々と紹介してきましたが、ここでは実際に自己分析法の1つを使って、強みを発見していく過程を解説していきます。

今回使うのは、ずばり「自分史」です。簡単な4STEPで完了するため、気になる人は本章を読みつつ、実際にやってみてくださいね。

また「強みの見つけ方は知りたいけど、面接やES提出まで時間がない……!」という人は、カリクルの「AI強み診断」を使ってみてください!

6つの質問に答えるだけで、簡単にあなたの強みを教えてくれますよ。

\ 時間がない人も安心! /

STEP1|自分が今までやってきたことを書き出す

まずは自分が今までやってきたことを、ありったけ書き出してみましょう。

いきなり自分史を書こうと思っても、意外と小さなエピソードしか思いつかなかったり、思い入れのないエピソードを書いてしまったりするものです。

まずは今までの経験から、習い事や部活、好きで打ち込んでいたことなど、自分がやってきたことを書き出してみてください。中学・高校・大学と期間をわけて、それぞれの経験を書き出してくださいね。

この方法は、自分のガクチカを割り出すときにも使えます。まずは思いつく限り書いてみて、そこから適切なエピソードを絞っていきましょう。

STEP2|特に力を入れた経験を3つに絞る

ありったけのエピソードを出したら、次に、その中でも特に印象に残っている経験に絞って3つ選びましょう。基本的には中学・高校・大学の期間それぞれにつき1つずつの経験を出すと良いですよ。

もちろん、印象に残っている経験だけでなく、自分が特に打ち込んでいた経験や、人生のターニングポイントになった経験など、観点はどんなものでも問題ありません。

自分にとって重要な経験を割り出してみましょう。

STEP3|エピソードの詳細を表に書き出す

ここまで来たらいよいよ、各エピソードの詳細を、それぞれ自分史の表に書き出しましょう。

前述した通り、自分史の項目は「何を把握するための自己分析か」によって変わります。今回は強みの分析に特化した項目にしてあるため、これらも参考にしてくださいね。

| エピソード | なぜそれを行なった・続けたのか? | 【感情】そのときどう感じた? | 【感情】なぜそう感じた? | |

| 中学時代 | 親に勧められて始めたピアノで、どんどん曲を弾けるようになるのが楽しかった | 好きな曲や興味のある曲が弾けるようになるのが楽しかったから。 →その代わり、コンクールなどの場は苦手だった | ・自分の弾きたい曲が弾けるのは楽しかった。 ・コンクールの課題曲は弾くのがキツかった。 | ・自分で好きなように曲を弾くのが好きだった →何時間でも弾けた。 ・興味のない曲を弾くために努力するのが苦痛だった |

| 高校時代 | 部活動で文芸部に所属していた。 | 元々文章や小説を書くのが好きだったから。 →大会に出すための課題小説だけでなく、提出が任意の部誌にも必ず小説を提出していた。 | ・書くことが楽しかった。 ・他の部活の人から「文章が下手」と陰口を叩かれたときは悲しかった。 →誰かのために書いているわけではないのでくじけはしなかった。 | ・書くこと自体が好きだったから →他者からの評価が欲しいわけではなかった。 ・自分は自分の文章が好きだったから。 |

| 大学時代 | 好きな分野の授業をひたすらとって、一度も単位を落とさなかった。 | 自分の中に知識が増えていくのが楽しかったから。 →分からないことがあったら自主的にどんどん調べていた。 | ・自分の興味のあることを追求するのが楽しかった。 →興味のある分野は授業や試験に関係ないところまで勉強していた | ・「知識が増える」「理解していなかったことが理解できる」というだけで楽しかったから。 |

今回は入れていませんが、強みの分析をするなら「挫折しかけた瞬間は?」という観点を表に加えるのもオススメですよ!

自分の強みは、苦手なことや壁にぶつかった経験をどう乗り越えたかにも表れます。人事としても、自己PRのときに「何かしらを克服した経験」を伝えてもらえると、納得感がありますね。

STEP4|気づいた共通点から「強み」を見つける

自分史の表を作ったら、次に共通点を割り出してみましょう。中学・高校・大学と、さまざまな年代のエピソードから共通点を見つけることで、本質的な強みがわかりますよ。

表から気づく共通点

- 自分1人で黙々と進める作業が好き

- 上手・下手などの他人からの評価に左右されない

- 自分で目標を立てたこと・興味のあることならいくらでも努力できる

- 自分が楽しいかどうか、努力したいかどうかが原動力

共通点を出したら、そこから強みを見つけていきましょう!ここでポイントなのは「意識してポジティブな特徴を見つけること」です。

どうしても自分のことになると物事を厳しく見てしまいがちですよね。しかし、今は思い切って「これらの特徴から良い点を見つけよう!」と思って、強みのもとを見つけていきましょう。

共通点からわかる強み

- 他人からの評価に左右されない

- 自分で立てた目標ならいくらでも努力できる

→すぐには結果が出ない作業や、絶対的な評価が出にくい作業でも、自分の中でモチベーションを保って進められる(これが強みのもと!)

→継続力・諦めない力

実際に自己PRやガクチカで強みをアピールするときは、自分史で出したものとは異なるエピソードを使ってアピールしても問題ありません。

ここで出した「強み」が存分に発揮されたエピソードが他にあるなら、採用担当としてもそちらを聞きたいですね。より説得力のあるほうを選んでほしいなと思います。

ここまで、実際に強みを見つけるフローを説明してきましたが、自己分析の時間がない人や、見つけた強みに自信がない人は、この後に紹介する強み一覧を参考にしてください!

それぞれの強みを持っている人の特徴も説明しているため、自分に合う強みが見つかりやすいですよ。

【強み20選一覧】わからない人も安心!自分に当てはまる強みを探そう

自己分析をする時間がない人や、自分の強みを設定したもののしっくり来ていない人に向けて、ここでは強みの例を一覧で紹介します!

強みだけでなく、その強みを持っている人の特徴も合わせて紹介していくため、特徴から自分の強みを逆算してみるのもアリですよ。

| 強み | 強みを持つ人の特徴 |

|---|---|

| ①忍耐力 (例文はこちら⇩) | ・根気強く物事に取り組める ・何かトラブルや壁にぶつかっても、一度取り組みはじめたら諦めることは少ない |

| ②課題解決力 (例文はこちら⇩) | ・壁にぶつかったらまずはその原因を割り出して対処できる ・何かに失敗しても焦らず「どうしてこうなったのか」を推測できる |

| ③責任感 (例文はこちら⇩) | ・グループでレポートを作る際、自分の担当している部分はきちんとやり切る ・自分の担当範囲でトラブルが起きたら自主的に解消するか、難しければすぐに報告できる |

| ④協調性 (例文はこちら⇩) | ・自分の意見を主張するだけでなく、他人の意見も聞いて、妥協点を探れる ・個人の成果というより、チームで何かに対処したり目標を達成することが好き |

| ⑤リーダーシップ (例文はこちら⇩) | ・チームで何かを行なう際、役割分担や調整などを引き受ける場合が多い ・問題が起きた際に対処するだけでなく、メンバーのフォローも行なえる |

| ⑥継続力 (例文はこちら⇩) | ・コツコツと積み上げるような努力をするタイプ ・多少うまくいかないことがあっても、対処や受け流しなどうまく適応して、少しずつ成長していける |

| ⑦臨機応変に対応する力 (例文はこちら⇩) | ・グループ発表当日に1人欠席になった場合、即座に自分が代わりを務めるなどの、トラブル対処ができる ・トラブルに直面してもあまり焦らない |

| ⑧巻き込み力 (例文はこちら⇩) | ・人を励ますことが得意 ・相手が自主的に動けるように根回しをしたり、モチベーションをアップさせたりできる |

| ⑨計画性 (例文はこちら⇩) | ・やるべきことをコツコツ消化できると安心する ・長期の課題や目標があるとき、デッドラインに合わせて自分の力を適切に振り分けられる |

| ⑩気配り (例文はこちら⇩) | ・人の変化によく気づくタイプ ・今までの経験や周りの様子から「この人はあそこでつまづくかもしれないからフォローの準備をしておこう」などの、予測と事前の対処ができる |

| ⑪コミュニケーション力 | ・意見が違う相手がいたら、相手を言い負かすのではなく意見のすり合わせを行なうタイプ ・白黒はっきりさせるよりも、全員が納得することが大事だと思っている |

| ⑫傾聴力 | ・誰かの話や意見、その人特有の考えなど、自分以外の人の言葉を聞くのが好き ・相手が「何を理解してほしいのか」「何を聞いてほしいのか」が話している間になんとなくわかる、あるいは理解できるように相槌や質問ができる |

| ⑬素直さ | ・知らない分野について、自分なりにやってみるよりも「その分野に詳しい人の言うことに従ってみよう」と考える ・アドバイスを受けたときに「いや、でも」と反発するのではなく、一度その通りにやってみることができる |

| ⑭適応力 | ・あまり色々なことに期待をしすぎない ・何かトラブルが起きたときに「どうしよう」「もうダメだ」と悲観的になるのではなく「そういうこともあるよね」とある程度羅漢的に捉える |

| ⑮向上心 | ・及第点の評価がもらえてもなかなか満足できず、もっと上を目指したいと考えるタイプ ・自分の弱点を素直に受け止め、失敗経験に落ち込むのではなく、次に成功するための糧とできる |

| ⑯慎重に行動できる | ・がむしゃらに動くよりも、きちんとリスクを把握してから動きたいと考えるタイプ ・「失敗も多いが早く成長ができる」よりも「スロースタートだが着実に成功を重ねていける」ほうがいいと考えている |

| ⑰学び続ける力 | ・知的好奇心そのものが強く、学ぶことそのものが好き ・アドバイスをなるべく多くもらって、その都度、積極的に改善を図っていきたいと考えている |

| ⑱諦めない力 | ・失敗に落ち込みはしても、へこたれることはさほどない ・他者と自分を比べるのではなく、過去の自分と今の自分を比べつつ努力をしている |

| ⑲論理的思考力 | ・複雑なことを要約するのが得意 ・自分が詳しい分野について、かみ砕いて人に説明ができる |

| ⑳行動力 | ・考えるよりまず先に動くタイプ ・「とりあえずやってみて、失敗したら修正する」という方法を取りがち |

自分の強みを選考でアピールするときに重要な3STEP

自分の強みがわかったら、その強みを選考でアピールするときの3STEPを確認しましょう。

せっかく見つけた強みなので、存分に魅力をアピールしてくださいね。

①結論ファーストで話す

1つめのポイントは、結論ファーストで話すことです。最初に「私の強みは○○です」と簡潔に伝えることで、相手はその後の話も理解しやすくなります。

このとき、単純に「私の強みは協調性です」と語るのではなく「私の強みは、他人の意見を尊重しながら目標を達成する協調性です」と、強みを具体的に語っておきましょう。

結論部分は簡潔に、とよく言われますが、簡潔すぎても頭に残りにくいため、どんな強みなのかをサクッと伝えてもらえると嬉しいですね。

どれくらいの長さにしたらいいのか迷う場合は、30~50字程度の一文にまとめるのがおすすめですよ。

②強みを活かせた経験を話す

2つめのポイントは、過去に強みを活かせた経験を話すことです。最初に伝えた強みに説得力を持たせるため、具体的なエピソードを伝えましょう。

強みを発揮したエピソードは、課題・困難を乗り越えたという内容が特におすすめ。

このような内容だと、面接官に入社後も強みを活かして課題解決できる人なのだろう、という印象を与えやすくなりますよ。

また、その際に得た気づきや学びもあわせて話すと、価値観・人柄も伝わります。今までの経験を深掘りして考えてみてください。

③業務にどのように活かすか話す

3つめのポイントは、その強みを業務にどのように活かすつもりか話すことです。強みは仕事に活かせるかどうかも重要なので、実際の志望企業の業務内容に繋げた話をして締めくくりましょう。

採用面接の場で、企業は自社で活躍できる人材を探しています。そのため、企業の仕事にどのように貢献できるか、具体的に話せると良いアピールになりますよ。

志望企業の仕事内容や業界全体をしっかり研究し、自分の強みをどう活かせるか考えてみましょう。

選考通過を目指そう!強みのアピール例文10選

ここからは、実際に自分の強みを面接やES等でアピールする際の例文を、合わせて10選紹介していきます。強みがわかってもどうアピールすればいいのかわからない人は、ぜひ参考にしてくださいね。

ちなみに、自己PRをサクッと作ってしまいたい人は、強みを見つけた後にGPT作成ツールを活用するのも1つの方法です。最初にGPTツールで作成して、後から修正することもできますよ。

カリクルでも無料配布しているため、気軽にツールを活用してみてください。

①忍耐力

忍耐力の自己PR

【①結論】

私の強みは、何があっても最後まで諦めずに取り組む「忍耐力」です。

【②エピソード要約】

私はカフェのアルバイトでドリンク回数券の販売ノルマを任された経験があります。

【③つまずいた経験】

しかし、意気込んだはいいものの、始めの1週間でほとんど売れませんでした。

【④解決策】

それでも「一度やると決めた以上、最後まで取り組みたい」と考え、まずお客様の反応を観察したところ、忙しい時間帯では断られることが多いと気づいたため、比較的余裕のある午後の時間に声かけを集中させました。また、常連のお客様には「次回から使える」と具体的な利用シーンを提案し、興味を持たれるようにしました。

【⑤結果と締めくくり】

結果として、当初は1日に1束も売れなかった回数券が、最終的に、1日に平均5束、1週間で25束売れるようになりました。この経験を活かして、入社後もどんな困難に直面しても途中で諦めず、根気強く取り組むことで、チームの成果に貢献したいと考えています。

「忍耐力」とは、何かトラブルがあってもじっと耐えることではなく、トラブルに対して根気強く物事に取り組み、諦めないことだと捉えましょう。

「簡単に投げ出さない」と言い換えてもいいですね。自分が投げ出さなかったことで、どんな結果をつかみ取ったのかをアピールしてください。

新卒採用でネックになるのが「長く働いてくれるか」という点なので、簡単に投げ出さない、諦めない人材は、どの企業でも求められがちですよ。

②課題解決力

課題解決力の自己PR

【①結論】

私の強みは、自分の課題を的確に分析し、丁寧に対処する課題解決力です。

【②エピソード要約+当時の目的】

大学在学中、何か1つの分野を極めたいと考え、TOEICで750点を取ることを目標にしていました。

【③つまずいた経験】

何年か勉強と試験を繰り返し680点までは取れたのですが、リスニングパートに苦戦し、スコアが伸び悩む時期がありました。

【④解決策】

そこでまず、リスニング練習を毎日30分行うことを決め、毎週の進捗を確認するための記録表を作成しました。また、リスニング教材をバラエティ豊かにするため、ポッドキャストや英語ニュースを取り入れ、実際の試験と似た環境を整えました。さらに、リスニング力を強化するためにシャドーイングを導入し、一文一文を確実に理解できるまで繰り返しました。

【⑤結果と締めくくり】

結果、2ヶ月間でスコアを80点向上させ、目標の750点を達成できたのです。この課題解決力を活かし、貴社の業務においても、効率的に課題を解決し、貢献していきたいと考えています。

課題解決力で重要なのは、解決する力そのものだけでなく「何が問題だったのかを見抜く力」でもあります。問題が起こったときにどのように分析し、どのように対処したのかを詳しく記してくださいね。

この力がある人は、分析力があるといってもいいでしょう。分析力の自己PRも書いてみたい人は、以下の記事も参考にしてくださいね。

③責任感

責任感の自己PR

【①結論】

私の強みは、与えられた役割に対して責任感を持ち、最後までやり遂げる力です。

【②エピソード要約+つまずいた経験】

大学のサークル活動で文化祭での発表企画のリーダーを担当したのですが、準備が進む中でメンバーのモチベーションが低下し、途中で何人かが参加を辞退する事態が発生しました。このままでは発表自体ができなくなる危機でした。

【③解決策】

私は「責任を持って最後までやり遂げたい」と考え、まず残ったメンバーを個別にフォローし、できる限りのタスクを分担しました。また、辞退したメンバーにも再度協力を呼びかけ、直前までに最低限必要な準備を整えることができました。

【④結果と締めくくり】

発表当日は少ない人数での実施となりましたが、来場者から「チームワークが伝わる良い発表だった」と評価されたのです。

この経験から、一度引き受けた責任は最後まで果たすことが、信頼につながると学びました。入社後も、どんな状況でも責任を持って役割を全うし、チームや顧客から信頼される人材を目指します。

今回、責任感の例としてリーダー経験を取り上げましたが「自分にまかされた仕事を最後までやり切る」といったエピソードであれば、リーダーかどうかは関係ありません。

また、今回の例文にもあるように「責任感がある=1人でなんでもできる」ではないので注意しましょう。人に頼って仕事を任せ、その責任を持つのも、責任感がある人の特徴です。

④協調性

協調性の自己PR

【①結論】

私の強みは、他人の意見を尊重しながら目標を達成する協調性です。

【②エピソード要約】

大学のサークル活動で、文化祭のイベントを企画した際、メンバー間で意見の対立がありました。

【③つまずいた経験】

特に、予算配分や企画内容について大きな食い違いがあり、話し合いは難航しました。

【④解決策】

私は自分の意見を主張するだけでなく、まずは各メンバーが重視するポイントをリストアップし、優先順位をつけて議論しました。最終的に、各々が「これは外せない」と考える意見を最大限盛り込んだ企画を設計。進捗状況を共有しながら柔軟にプランを修正しました。

【⑤結果と締めくくり】

その結果、全員が納得する形で企画が進行し、文化祭当日は大成功を収めました。特に、来場者数が昨年比20%増加し、サークルの評価も向上したのです。貴社での業務においても、この協調性を活かし、チームでの円滑なコミュニケーションを図りながら、成果を上げていきたいと考えています。

協調性のアピールで気をつけたいのは「この人は流されているだけなのでは?」と思われないようにすることです。

たとえば例文では「自分の意見もあるが、人の意見も尊重して落としどころを見つけている」とアピールしています。双方のバランスを取りつつ、目的達成を目指す力が、協調性だと考えるといいですね。

⑤リーダーシップ

リーダーシップの自己PR

【①結論】

私の強みは、チームをまとめてプロジェクトを成功に導くリーダーシップです。

【②エピソード要約+つまずいた経験】

大学の授業で行ったグループプロジェクトでリーダーを務めた際、メンバー間での意見の相違やコミュニケーション不足が原因で進行が滞ったことがありました。

【③解決策】

私が各メンバーとの個別面談を行なったところ、今誰が何をしているかわからない状況が、全員を不安にさせていると分かりました。そこで、タスクごとに担当を明確にし、進捗を数値で管理するためのスプレッドシートを作成し、各自の進捗状況を見える化しました。さらに週次のミーティングを設定し、進捗を共有して透明性を確保。

【④結果と締めくくり】

不安を取り除いたことで、その後はスムーズに作業が進み、プロジェクトも高評価を得られました。この経験から、適切なリーダーシップと効果的なコミュニケーションの重要性を学びました。

貴社でも同様のリーダーシップを発揮し、チームの目標達成に貢献したいと考えています。

リーダーと言っても、先頭に立ってチームメンバーを引っ張る、巻き込み力のあるリーダーや、全員が気持ちよく仕事をこなせるようバランス調整をする、協調性重視のリーダーがいますよね。

一見正反対に見えますが、実はどちらもリーダーシップとしては重要な資質です。自分がどのタイプのリーダーで、どのように目的達成までチームを導いたのかを必ず説明しましょう。

企業が求める「リーダーシップ」もさまざまあります。企業が求める人物像をしっかりとらえて、的外れなアピールをしないよう気をつけましょう。

\ 企業分析もしっかり行なおう! /

⑥継続力

継続力の自己PR

【①結論】

私の強みは、資格取得に向けて継続的に努力する「継続力」です。

【②エピソード要約+つまずいた経験】

大学在学中に簿記検定2級を目指して勉強を始めましたが、思うように知識を吸収できずひと月が経過していました。

【③解決策】

このままではいけないと思い、毎日2時間の学習時間を確保した上で過去問を解き続けたところ、損益計算書の作成に特に時間がかかっていると分かりました。そこで、毎週10題ずつ損益計算書の作成を練習し、繰り返し解くことで徐々に理解を深めたのです。すぐに改善とはいきませんでしたが、ふた月継続すると苦手な部分も素早くこなせるようになり、全体の解答ペースも向上。余った時間で他の項目もより的確に解けるよう練習でき、改善を図ってから半年後に試験に合格できました。

【④結果と締めくくり】

この経験から、継続的な努力と計画的な学習が資格取得に繋がることを実感しました。貴社での業務においても、この継続力を活かし、目標達成に向けて着実に取り組みたいと考えています。

継続力をアピールする場合は、数字等を使って「どのくらい続けたのか」を示すと好印象です。また、壁にぶつかったときにどうやって諦めずに乗り越えたかも重要ですよ。

継続力は、特に大企業が新卒社員に求める力でもあります。大企業だと研修期間や勉強の期間が長いため、その時期にくじけず継続できる人がより求められるのです。

そのため、どれだけ継続できたかだけでなく、「継続するためにどんな努力をしたか」もアピールしましょう。

また、自己分析を進めると「忍耐力があったため継続できていた」「計画性があったためスムーズに続けられた」などの、別の強みが出てくることも。より再現性の高い強みをアピールしてくださいね。

⑦臨機応変に対応する力

臨機応変に対応する力の自己PR

【①結論】

私の強みは、突発的なトラブルにも冷静に、臨機応変に対応できる力です。

【②エピソード要約+つまずいた経験】

大学時代、飲食店でのアルバイト中に大型連休で想定以上の来客があり、一時的にオーダーが混乱し、複数のお客様から「注文が来ない」というクレームを受けたことがあります。

【③解決策】

私はまず、ホールとキッチンのスタッフを集め、現在のオーダー状況を整理しました。急ぎのオーダーには優先順位をつけ、提供を5~10分早めるよう調整。また、ホールスタッフにも、お客様に「〇分後に提供できます」と逐一報告するよう依頼し、不満を和らげる対応を徹底しました。

【④結果と締めくくり】

結果、当初は不満を持たれていたお客様からも「途中で状況を伝えてくれて安心した」というお声をいただき、クレームは収まりました。この経験を活かし、入社後も冷静に状況を把握し、周囲と連携しながらその場に適した解決策を実行して、組織の信頼を築いていきたいと考えています。

臨機応変に対応する力がある人は、状況を冷静に判断できる力もあるはずです。解決策の部分では、その場の状況がどんなだったのかまで示しておきましょう。

臨機応変に対処した結果、どのような良い結果になったのかも重要です。明らかな成果でなくてもいいので、場が好転したときのエピソードを選んでくださいね。

⑧巻き込み力

巻き込み力の自己PR

【①結論】

私の強みは、目標に向かってチーム全体の士気を高める「巻き込み力」です。

【②エピソード要約+つまずいた経験】

大学のスポーツサークルで、練習不足が原因で試合に負け続ける時期がありました。チーム全体の士気が低下し、このままではいけないと感じました。

【③解決策】

私はチームメイトと共に、毎日1時間の追加練習を行ないました。ですが、チームメイトがあまり改善を実感していないと感じたため、ビデオ分析を行い、具体的な改善点と成長した点を共有しました。結果的にモチベーションがあがり、次の試合までには全員が自分の課題と強みを把握できていたのです。

【④結果と締めくくり】

その結果、シーズン終盤には連勝し、リーグ戦で上位に食い込めました。貴社での業務においても、この巻き込み力を発揮し、チームの成果に貢献したいと考えています。

巻き込み力をアピールする際は、独りよがりな印象を持たれないよう注意が必要です。自分がチームメイトを巻き込んだ結果、どのようなメリットがメンバーにもたらされたのかを示してくださいね。

メリットとは成果だけでなく、例文の「モチベーションが上がった」のように、精神的なメリットをメンバーに与えられていることも重要ですよ。

⑨計画性

計画性の自己PR

【①結論】

私の強みは、やるべきことを事前に積み立て、コツコツと着実に目標を達成する「計画性」です。

【②エピソード要約】

大学時代、半年間のアメリカ留学に挑戦しました。

【③つまずいた経験】

しかし渡米前に文化や言語の違いに不安を感じ、留学の成功に向けて具体的な計画を立てました。

【④解決策】

まず、スピーキング力が現地でのコミュニケーションの鍵になると判断したため、渡米前の3ヶ月間、毎日2時間の英語学習を続けつつ、オンラインの英会話レッスンを週に3回受講しました。また、文化の理解が現地での適応をスムーズにすると考え、アメリカの文化や習慣についても調べ、現地での生活に備えました。

【⑤結果と締めくくり】

現地に到着後も、積極的にコミュニケーションを取るよう心掛け、わからないことは何でも質問できる下地を作りました。最終的には、留学期間中に友人や教授と深い交流を築くことができたのです。

貴社での業務においても、この計画性を活かし、着実に目標を達成していきたいと考えています。

計画性をアピールするときは、その計画の正しさも同時にアピールしましょう。つまり、結果に繋がると感じて計画の方向性を決め、その通りに良い結果が出た、というエピソードを選ぶのです。

⑩気配り

気配り力の自己PR

【①結論】

私の強みは、チームメンバーの不安や遠慮をくみとり、スムーズに作業が進められるよう気を配る力があることです。

【②エピソード要約+つまずいた経験】

大学時代に書店でアルバイトをしていた際、新人アルバイトが臨機応変に対応できず、自信を失っている様子が見受けられました。

【③解決策】

教育係は私ではありませんでしたが、目についたときにフォローを入れつつ、後で「こういうときはこのように対処してね」というアドバイスを添えていました。また、業務の流れが分かりにくいことも新人の対応が遅れる原因だと感じたため、マニュアルを整理し、実務に即した具体例を添えて説明する形に変更。

【④結果と締めくくり】

結果、新人アルバイトも業務の理解が早まっただけでなく、正社員の方にも教育がしやすいと褒められたのです。

この経験を活かして、貴社の事務職でも小さな心配りを忘れず、他の社員の方が心地よく仕事を進められるような職場を作りたいと考えています。

「気配り」というとややふんわりしているため、結論部分でどのような力なのか、より具体的にアピールしてください。

また、気配り自体は人目につかないところで行われている場合も多く、アピールしにくいですよね。上司や同僚などの近しい人から評価された経験・言葉を盛り込むのがおすすめですよ。

「気配り」という強みを持っている人は、日ごろから堂々と「気を配っています」とアピールすることがないため、自己PRでも謙虚にアピールしがちな印象ですね。

気配り自体は仕事でも非常に重要な力なので、遠慮せずアピールしましょう!友人や仕事仲間からの誉め言葉を入れてしまうのもアリですよ。

自分の強みがわからない状態を脱却しよう!

強みを見つけるにはやはり自己分析が重要ですが、自己分析の種類もさまざまあるうえ、本当にそれが正しい強みなのか、どうにもわからない……という人も多いでしょう。

本記事でも色々な自己分析法と、実際にどう自己分析を進めていけば良いのかを解説しました。まずは、色々な方法を試したうえで、多角的に自分の強みを捉えてみてください。

とはいえ、1人では自己分析が難しいのも事実。そんなときは、さまざまな就活生のサポートをしてきたメンターに相談してみてくださいね。

自分1人では主観が入りがちな自己分析を、客観的に、じっくりと行なえるのがメンター活用の強みです。気になる人はぜひ、無料相談に申し込んでみましょう。

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。