「一次面接は通るのに、二次面接では毎回落ちてしまう」、「和やかな雰囲気で終わったのに不合格通知が来てショック…」こんな悩みがある学生は多いのではないでしょうか。

本記事では、一次面接と二次面接の評価基準の違いや二次面接で落ちてしまう人の特徴、具体的な対策方法まで詳しく解説します。まずは原因を把握し、対策につなげていきましょう。

キャリアアドバイザー 赤石

小学生から大学生まで16年間野球一筋の生活を経て大学卒業後大手アパレル会社へ入社。セールスマネージャーとして店舗スタッフのマネジメントを経験。更なるスキルアップを目指し2024年株式会社シーマインドキャリアへ入社。

全て無料!面接対策お助けツール

- 1実際の面接で使われた面接質問集100選

- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。

- 2志望動機テンプレシート

- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作成できる

- 3強み診断

- 60秒で診断!あなたの本当の強みがわかります。

二次面接はなぜ落ちる?一次面接と評価基準が違う

実は、二次面接と一次面接では見られている部分が違うのです。二次面接で落ちてしまう方は、二次に通過するために必要な要素が足りていない可能性があります。

つまり一次面接との違いを理解し、必要な要素を満たせば通過する確率が高まります。

一次面接で見られている部分は以下の通りです。マナーや話の内容の一貫性など、基本的な要素をよく見ています。

▼一次面接の評価基準

- ビジネスマナーや第一印象

- 話し方や受け答えの仕方が良いか

- 話の内容が一貫しているか

一方、企業が二次面接で見ている点はこちらです。一次に比べて、話の内容やその人自身の人柄が見られています。

▼二次面接の評価基準

- 企業の方向性と本人のやりたいことがマッチしているか

- 業界・企業理解ができているか

- 一緒に働きたいと思える人柄・性格か

- 長期的に活躍してくれそうか

- 志望理由やガクチカに一貫した根拠があるか

企業側が一次より深掘った話を聞きたい理由は、就活生側とのミスマッチを避けるためです。入社後長期的に働いてもらうために、面接の段階で企業と学生のマッチ度を見ています。

そのため、あなたが面接で伝える話の「根拠」を固めることが重要です。そうすることで志望動機やガクチカの内容を濃くできるだけでなく、深掘られた際もすぐに根拠立てて答えられます。

二次面接で落ちる人の傾向と理由7選を解説

「手ごたえがあった」「和やかでいい感じにできた」と思っても、お祈り通知が来てしまう方はいませんか?

ここでは、一次面接は通っても二次面接でいつも落ちてしまう人の傾向と理由を紹介します。手ごたえと結果が伴わず悩んでいる方は、自分が傾向に当てはまっていないか確認してみてください。

- 企業の方向性と自分の価値観や強みがマッチしていない

- 業界・企業理解が浅い

- 内容が抽象的で伝わらない

- 一緒に働きたいと思える人柄ではない

- 長期的に活躍してくれる将来像が浮かばない

- 質問の意図と逸れた回答をしている

- 話全体で矛盾や嘘が見受けられる

①企業の方向性と自分の価値観や強みがマッチしていない

1つ目の理由は、企業の方向性と自分の価値観や強みがマッチしていないことです。

例えば、企業の方向性がチームワークを重視しているのに対し、自分は裁量権を多く渡してもらいたい、などの場合、マッチ度が低いと判断されやすいです。

この理由で落ちてしまう方は、企業研究と自己分析の結果を元に、双方の一致点の確認が十分にできていない可能性があります。事業内容だけでなく、どんな考え方を重視しているかも知っておきましょう。

まずは自己分析を丁寧にしたうえで、企業の方向性を確認します。調べても分からない方は、OB・OG訪問などで、実際に働く人と関わりながら人柄や社風を知るのもおすすめです。

会社と学生のマッチ度は就職活動において最も重要な要素です。自分の価値観や、就活の軸、入社後をイメージして相性を確認しましょう。

②業界・企業理解が浅い

次に考えられる理由は、業界・企業理解が浅いことです。

二次面接ではよく企業側が、「競合他社ではなく弊社にした理由は?」などと聞いてくることがよくあります。

なぜその業界にしたのか、業界の中でもなぜ御社を第一志望として選んだのか、などを明確にしなければなりません。この答えが曖昧な場合、業界や企業への理解が足りていないと思われます。

競合他社と差別化できていないと、うちの会社でなくてもいいのでは?と思われ、落とされてしまうこともあるでしょう。

▼NG例

コンサル業界の中でも弊社を選んだ理由は何ですか?

私が御社を志望した理由は、クライアント第一で仕事をしているためです。

例えばコンサル業界では、クライアントを大切にしている企業がほとんどです。もしその部分を伝えるとしても、具体的に「御社の取り組んでいる~に共感して」など具体例を必ず添えるようにしましょう。

とはいえ、「実際にどう企業分析するのが正解なの?」とやり方に悩んでいる方もいますよね。

カリクルでは、「企業分析・業界分析・企業比較・選考管理」がまるっとできちゃう就活マスターシートを無料配布中!簡単なアンケートに答えるともらえるので、ぜひダウンロードしてください!

③内容が抽象的で伝わらない

また、面接で答える内容が抽象的で伝わらないことも原因として考えられます。

例えば、「売り上げを伸ばした」と言った場合、具体的にどれくらい伸ばしたが提示されておらず抽象的で、面接官もイメージしづらいです。明確な期間や数値、データ、行動目標を用いて伝えましょう。

他の注意点として、ガクチカなどで専門性が高すぎる内容が相手に伝わっていないことも考えられます。簡単な言葉に言い換えるなど、全員が共通認識を持っている用語で説明するようにしましょう。

面接は学生と企業側が話す初めての機会です。具体的な数値や体験を話し、わかりやすく、誰が初めて聞いても理解できるようにするのが大切です。

NG例

私は学生時代、アルバイトで売り上げを伸ばした経験があります。そこから私は課題解決能力を学び、今後もこの能力を活かした仕事をしたいと考えております。入社後は御社の〇〇の製品の営業部署で、より多くの人に製品を届けられるように頑張りたいと思っています。

この例文では、どれくらい売り上げを伸ばしたのか、どのように課題解決能力を学んだのかが記載されていません。

「より多く」などの言葉は受け手によって解釈が異なりますよね。数字など共通認識のある表現を用いるのがポイントです。

頭ではわかっていても、いざ面接の場で話すとなると、なかなか上手く伝えられないこともありますよね。カリクルでは無料でES添削や面接練習ができます。内定まで徹底サポートするのでぜひ利用してみてください。

④一緒に働きたいと思える人柄ではない

面接官に、一緒に働きたいと思える人柄でないと思われることで落ちる場合があります。学生の言葉遣いや話し方で、人柄は良くも悪くも面接官に伝わるのです。

性格が真面目すぎたり、ノリが軽すぎたりと、弊社と相性があまり良くなさそうと思われる可能性は十分に考えられるでしょう。

また、性格そのものが悪いわけではなく、単に企業と学生の人柄がマッチしなかったことで落とされる場合もあるので、落ち込みすぎなくても大丈夫ですよ。

しかし、意識して変えられる部分もあります。協調性がなさそうな経験談や、明らかに企業が求めている人材像と離れた自分の性格をアピールを避けることはできるでしょう。

NG例

私は、学生時代野球部のキャプテンとしてチームをまとめていました。ある時、練習になかなか来ない部員がいましたがその人たち向けではなく、練習に来ている人たちが頑張れる環境を作ることに力を入れることにしました。結果最後の大会ではベスト4入りを果たすことができました。

強みを伝える経験談は、伝え方によってはマイナスな印象になる場合があります。上記のリーダーシップを発揮した経験の例は、付いてこれる人だけでいい、という印象を与えかねないので注意が必要です。

⑤長期的に活躍してくれる将来像が浮かばない

学生に対して長期的に活躍してくれる将来像が浮かばないないと、面接官はその学生を落とす傾向にあります。前提として、企業は長期的に見て会社に貢献して活躍できる人材を求めています。

例えば、内定がゴールでは?と思われてしまう言動や、入社後の目標がハッキリしていないなどです。また、自分の強みをどう会社で活かしていきたいのかが曖昧だと将来的に活躍する未来が見えません。

内定はゴールではなくあくまでも過程ということを頭に入れ、将来を見据えた言動を心がけましょう。

NG例

私は幼いころから御社に入社することが目標でした。そのために、これまで数多くのことに挑戦してきました。入社後も新しいことに挑戦しながら御社に貢献し、より良い社会を作っていくお手伝いをしたいと考えております。

幼いことから入社することが憧れだった、など憧れ以外の明確な志望動機が示されていない場合、入社がすること自体がゴールに聞こえてしまいますよね。

他にも向上心がなかったり、自己成長意欲が高すぎて早期に辞めて起業したりしそうなど、すぐ辞めてしまうだろうと思われる発言をしていないかもう一度見直してみるのがおすすめです。

⑥質問の意図と逸れた回答をしている

質問の意図と逸れた回答をしている場合もあります。

質問に対した答えになっていないことはもちろん、聞かれたことに対して必要以上に喋りすぎたりすると質問の意図からズレていってしまいます。

▼NG例

〇〇の経験の中で困難だったことは何ですか?

私が経験の中で一番力を入れていたことは周りとのコミュニケーションの取り方です。

まずは、落ち着いて質問の内容を理解しましょう。どうしてもわからなかった場合、もう一度聞き直すなどして、「面接官は何を聞きたいのか」を頭の中で考えられるようにすることが大切です。

⑦話全体で矛盾や嘘が見受けられる

最後に挙げられる理由は、話全体で矛盾や嘘が見受けられる時です。

会話中、嘘っぽいと思われてしまった時点で、即アウトと思っておきましょう。これは就職活動に限らず大事なことですが、面接では特に重要視される項目です。

話全体で自分の人柄と志望理由書に矛盾が生じていると、嘘をついているのでは?と面接官も疑いを持ちます。正直に、そしてあなたの魅力が確実に伝わるよう、話す内容に矛盾が無いか確認しましょう。

NG例

私は、御社の挑戦的な姿勢や革新的なアイデアに共感し、志望しました。私は学生時代ボランティアなどの活動を通してコミュ二ケーション能力を高めてきました。入社後も私の強みである対話力を活かし、御社に貢献していきたいと考えております。

▼矛盾点

・挑戦的な姿勢や革新的なアイデアに共感しているのに、コミュニケーション能力をアピール

・入社後の目標が企業の方向性と繋がっていない

就職活動では、無理に自分を大きく見せようとするのはNGです。ありのままの自分にをアピールすることを意識しましょう。

【即実践】二次面接で落ちないための具体的な対策法5選

ここまで二次面接で落ちる人の傾向と理由を紹介してきましたが、実際にどんな対策をしたらいいかわからない方もいますよね。

ここでは、面接で聞かれる項目(自己pr、志望動機、ガクチカ、深堀質問、逆質問)と、話し方に分けて、詳しく解説していきます。ぜひ実践してみてください。

- 自己pr|企業の強みと自分の強みや価値観を比較する

- 志望動機|実際の事業や企業の方向性にふれる

- ガクチカ|原体験を深堀る

- 深堀り質問|面接官の質問の意図を考える

- 話し方|予想外の質問は自分のわかる範囲に限定して答える

①自己pr|企業の強みと自分の強みや価値観を比較する

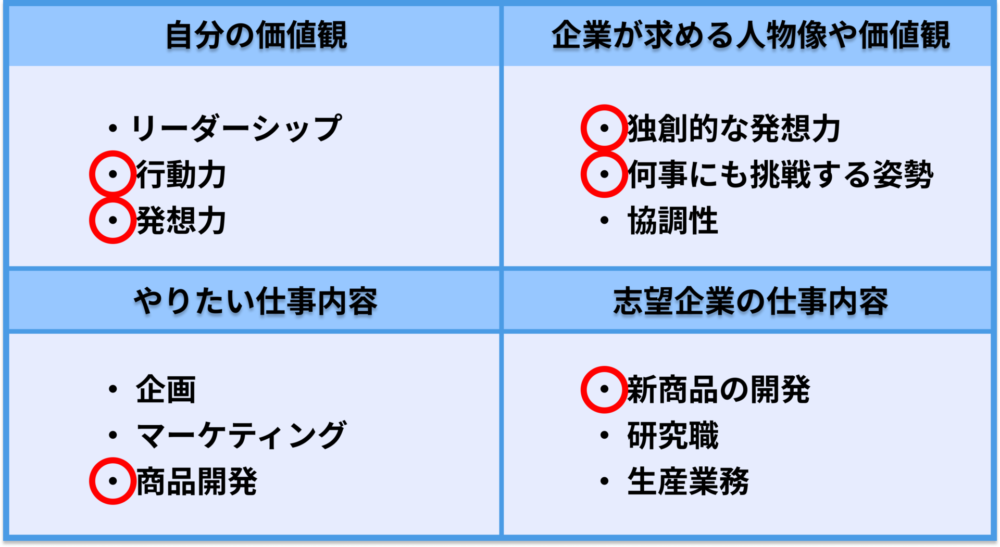

自己PRでは企業の強みと自分の強みや価値観を比較してみることが重要です。

そもそも自己PRは、企業とのマッチ度を図るために見られている質問項目です。そのため自分がアピールしたい内容と、企業が求める能力や価値観が合っているのか見極める必要があります。

具体的な対策として、以下のような表をつくってみましょう。

この表のように比較すれば、自分のキャリアビジョンと企業の方向性とのミスマッチを事前に防ぐことができます。

図のようにマル印をつけていくと、自分と企業、どこが異なるのかが一目瞭然です。逆にマッチしていた部分は、自信を持ってアピールポイントにしましょう。

自分の強みや将来的な働き方が、企業が求める人材像と一致していることが二次面接に受かるための重要ポイントです。

②志望動機|実際の事業や企業の方向性にふれる

志望動機では、実際の事業や企業の方向性に必ず触れることが大事です。

企業に志望動機を伝える際、重要になるポイントは以下の通りです。自分のやりたいことと企業の方向性を絡めて伝えることが重要になります。

▼志望動機で見られる重要なポイント

- 業界/企業理解ができている

- 企業の事業内容や方向性にふれて、「御社でないといけない理由」を伝える

- 他社と差別化できている

- 熱意や志望度が伝わる

上記のポイントを意識して書いた志望動機がこちらです。

▼志望度の高さが伝わる志望動機例

目安:1分間程度=約300字

志望動機例

<志望理由(結論)>

私は、御社の街づくりや地域社会の活性化への姿勢に共感し、御社を志望しました。

<企業の特徴>

御社はインフラ業界の中でも地域密着型であり、地元住民ファーストの事業を展開しています。

私は学生時代に、講義の企業とのコラボプロジェクトで、○○市の活性化に携わる機会がありました。その中で御社が先頭に立って○○市の都市開発を進めていることを知り、興味を持つようになりました。

<入社後の将来像>

私は入社後、御社が最近力を入れている商店街の活性化事業に携わり、将来的には自身の地元の活性化事業に携わりたいと思っております。

<結論>

以上のことから、私が目指す地域住民が安心して暮らせるような街づくりが、御社の地域密着型の都市開発で実現できると思い、志望します。

実際の事業内容に必ず触れることはもちろん、入社後そこでどう活躍したいかを話すと具体性が増し、志望度の高さが伝わります。

ですが、実際志望動機を書くとなるとどこから手を付けたらいいか分からず困りますよね。そんなときは、まずテンプレを活用して作成してみるのがおすすめです。

現在、志望動機のテンプレを就活生に向けて無料でプレゼント中です!上記の例文も参考にして実際に書いてみましょう。

③ガクチカ|原体験を深堀る

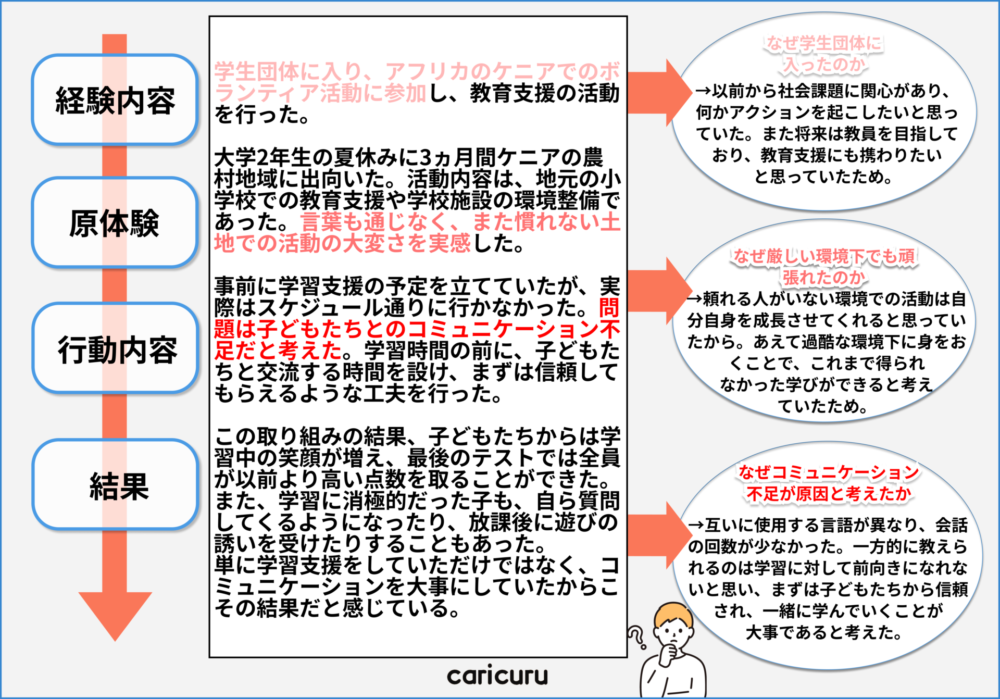

ガクチカでは原体験を深掘ることがポイントです。

ガクチカで落とされる主な理由は、自分の強みと企業が求める強みが一致していなかったり、内容が浅く、曖昧であったりすることです。

自分で経験を整理し、深掘ることができていなければ、面接官に詳しい内容を質問されても答えられませんよね。

面接では何を聞かれても大丈夫なよう、自ら原体験を深掘り、何を学んだのか、そこから次にどう活かすかを明確にしておきましょう。

▼ガクチカ深堀り例

ガクチカでは自分の経験から言える、「説得力のある自分の強み」を伝えることが大事です。また、その強みが企業とマッチしているかも確認する必要があります。

ですが、実際ガクチカを1から作るのは難しいですよね。そんなときはチャットGPTを使って作成してみることをおすすめします。

チャットGPTを使って作成した文を元に、自分で足りない部分を補強したり文章を修正するとより質の高いガクチカができますよ。

④深堀り質問|面接官の質問の意図を考える

深掘り質問の対策は、面接官の質問の意図を考えるのがおすすめです。

面接時、すぐ答えるのが難しく、痛いところをついてくるような質問をされた経験がある方もいるのではないでしょうか。そんな時は、面接官の質問の意図を考えるのがおすすめです。

面接官が「なぜこの質問をしているのか」「この質問項目で何を聞きだそうとしているのか」と考えれることができれば、何を答えればいいのか、また話の重点をどこに置けばよいかが自然と分かります。

必ずと言っていいほど聞かれる質問項目は、事前に準備しておきましょう。そうすれば気持ちにも余裕が生まれ、自信を持って挑むことができますよ。

面接での頻出質問25問をまとめています!質問の意図だけでなく、答え方や考えるときのポイントも解説しているのでぜひダウンロードしてみてくださいね。

⑤話し方|予想外の質問は自分のわかる範囲に限定して答える

最後に、もし予想外の質問をされた場合、自分のわかる範囲に限定して答えましょう。具体的な例は以下の通りです。

深堀質問をされて困った時の答え方

①「知識不足で恐縮ですが、私が分かる範囲に限定すると△△だと考えます」と範囲を限定して回答

②「私が〇〇を選んだ理由といたしましては、~」と質問を反復した内容を文頭にくっつけ時間をかせぐ

基本的に、面接官はあなたのことを詰めようと思っているわけではありません。また一般的な答えが欲しいのではなく、その人なりの答えを求めていることを念頭に置いておきましょう。

面接官も、学生に特定の答えを求めているわけではありません。わからないなりに、自身の可能な限りのわかる範囲で答えを提示することが重要です。

想定外の質問をされても、「えっと」「あの…」などの言葉は言い淀んでいる印象を受けるので、注意が必要です。意識的に練習していないとふとした時に出てしまうので、面接練習を重ねることが何よりも大事です。

カリクルでは専属のキャリアアドバイザーが、あなたの面接練習をサポートします。本番に向けて練習をしたい方はぜひ利用してみてくださいね。

落ちる兆候?二次面接途中で合否がわかれるパターン4選

面接が終わっても、結果待ちの間は落ちていないか不安なものです。そんな時、自分が落ちるフラグに当てはまっていないことを確認して安心したいですよね。

ここでは二次面接で合否が分かれるパターンを4つ紹介します。もし面接中に当てはまっていると感じた場合も、挽回できるため、焦らずどう対応するかを考えましょう。

詳しい内容を以下で解説していきます。

①不合格フラグ: 話が深堀りされず基本的な質問で終わる

まず1つ目の不合格フラグは、話が深堀りされず、基本的な質問で終わるときです。

簡単な質問で面接が終わってしまった場合、面接官が学生に対してあまり興味が湧いていないと考えられます。もし、あなたのことをもっと知りたいと思えば自然と深掘り質問が出てきますよね。

しかし深堀りされなかったからといって、その時点で不合格が確定するわけではありません。その後の質問項目で挽回できるように、落ち着いて回答をしましょう。

②不合格フラグ: 自分の回答に対して否定的なことを言われる

自分の回答に対して否定的なことを言われる場合も、落ちる兆候に当てはまる可能性が高いです。

学生の考えに対して共感していないということは、企業との方向性や、将来的にその企業でできることとずれているからと考えられます。

この場合、企業分析が十分でない可能性があります。自分が大事にしている軸や、キャリアプランなどがその企業に合っているか、また実現可能なものか確認しましょう。

③合格フラグ: 就活の軸や将来のビジョンなどに共感してくれる

次に、合格フラグと言われるケースは、学生の就活の軸や将来のビジョンに共感してくれる場合です。

学生の考えに対して前向きな反応は、自社でそれが実現できる可能性があるからだと考えられます。

面接官は、企業と就活生とのマッチ度を注意深く見ています。その中で、就活生の軸や企業の目指す方向との相性の良さがみられた場合、共感してくれるでしょう。

④合格フラグ:入社後の目標など将来的なことを聞かれる

また、入社後の目標など将来的なことを聞かれるのも合格フラグの1つです。

これは面接官が、学生の入社後のイメージをしている証拠と言えます。自社で何を実現したいのか、会社にどう貢献するのかなど、先のことを見据えた場合、このような質問が出てくるのも納得ですよね。

聞かれた際は、明確に目標や将来のイメージを答えられるよう、事前に準備しておきましょう。

【二次面接で落ちる】よく聞かれる質問と対策例10選

二次面接では、一次面接よりも深い質問が多く登場します。

特によく聞かれる質問10個について、面接官の意図と合格するための具体的な回答例を紹介していきましょう。

- 基本的な志望動機を問われる質問と対策

- 他社比較に関する質問と対策

- 企業理念への理解を問われる質問と対策

- 入社後のキャリアプランを問われる質問と対策

- 専門性の向上に関する質問と対策

- 企業の強みに関する質問と対策

- 今後の展望に関する質問と対策

- 自己PRに関する質問と対策

- 失敗経験に関する質問と対策

- チームワークに関する質問と対策

①基本的な志望動機を問われる質問と対策

最も基本的な質問であり、どの企業でも質問されます。企業の本質を理解しているかが重要です。

一般的な回答や表面的な内容では、二次面接で落とされる可能性が高まります。自己分析を欠かさず行ない、自分の中で志望動機をしっかり固めていきましょう。

志望動機の例文

私は御社の「いつまでも挑戦を諦めず、常に成長を求めて歩み続ける」という理念に感銘を受け、御社の営業職を志望いたしました。

私は大学で所属していたサークルで、新入生の勧誘イベントに外部から芸能人を招待する企画のリーダーを務めたことがあります。初めての試みだったので懸念点も多く、メンバーも消極的でした。

しかし、私はサークルを大きくするには新しいことにも取り組むべきだと考え、自ら指揮を執ってアポイントを取ったり、大学側と交渉を繰り返しました。結果、大きなトラブルもなくイベントは進み、サークルの規模も大きくなったのです。

この経験から、成長のためには挑戦が不可欠と考えており、御社の理念に通じるものを感じています。また、OB・OG訪問の際に、社員の皆さんが立場に関係なく議論を交わしており、そのような環境なら年齢に関係なく互いを高めあっていけると感じました。

入社後はトライアンドエラーを繰り返しながら、お客様の要望をくみ取った提案を重ねて、御社に貢献していければと考えています。

面接の志望動機対策をもっとしたい、と考えている人は、以下の記事も参考にしてくださいね。

②他社比較に関する質問と対策

面接官は、就活生の志望度の高さと企業研究の深さを確認するため、「競合他社ではなく自社を選んだ理由」を聞くことがあります。

安易な比較は避け、具体的な分析結果を示すことがポイントです。

競合他社ではなく弊社を選んだ理由は?

3社ほど検討しましたが、御社の従業員育成制度が最も充実していると考えました。特に、入社後3年間の階層別研修プログラムによって、社員一人ひとりの能力を見極め、その後の担当部署を決めるという制度に惹かれています。

私は就活の軸として「自分がイキイキ働ける場所」という軸を設定しています。私の長所は先ほど述べた通り問題解決力だと自認しているため、それが活かせる会社であり、かつ自分の力を最大限発揮できる研修制度を組んでいただけている御社で、ぜひ事業に貢献させていただきたいと考えています。

③企業理念への理解を問われる質問と対策

企業理念は企業によってそれぞれ異なるものであり、その企業の核となる言葉でもあります。そのため、企業理念をどう感じるか、という質問で、就活生とのマッチ度を測る企業も。

企業理念を表面的に暗記するのではなく、自身の価値観と結びつけ、具体例を交えて説明することが重要です。

弊社の企業理念をどう考えますか?

『顧客第一』という理念に基づき、製品開発から販売まで一貫して顧客視点を重視されている点に共感いたします。

会社見学とOB訪問の際にお会いした社員の方々も、会話の節々で「従来の方法では顧客が満足しない」「利益だけを追求するようではお客様はついてこない」とおっしゃっており、企業理念が会社の隅々まで浸透していることを実感しました。

理念事態に共感することはもちろん、その理念が形骸的なものではなく、しっかりと社員の方々の心に根付いている御社で、私も顧客満足度重視の働き方を実現していきたいです。

④入社後のキャリアプランを問われる質問と対策

二次面接では、就活生に対して「どのようなキャリアプランを組んでいて、それが本当に自社で達成できるのか」を確かめるため、キャリアプランを問われることもあります。

具体的な目標設定と、会社の成長戦略との整合性が問われるため、現実的かつ意欲的な計画を示しましょう。

入社後3年間でどう成長したいですか?

まず1年間で基礎的な営業スキルを習得し、2年目には後輩の指導も担当できる存在になることを目指します。できるだけ早くプロジェクトマネージャーになりたいと考えており、少なくとも3年目までには達成したいです。御社はBtoCの営業を中心しているため、私も数をこなして早くスキルを身につけつつ、営業スキルと商品知識の両面で、確かな実績を残したいと考えています。

⑤専門性の向上に関する質問と対策

企業によっては、専門的な分野の事業を進めているところも少なくありません。特に、自分の志望する職種が専門性の高い職種だった場合、自己啓発への意欲と具体的な行動計画が問われます。

業界動向を踏まえた回答を準備しましょう。

自分の専門性をどう高める予定ですか?

業界の資格取得を目指すとともに、実務経験を通じて商品知識を深めていく予定です。特に、御社が取得を推奨している基礎的なデジタルマーケティングの資格取得を第一の目標とし、その後は御社が手を広げている広告事業への参加を目指して、Google広告認定資格の取得をこころみる予定です。

⑥企業の強みに関する質問と対策

企業の強みに関して、ホームページなどで得られる表面的な情報だけでなく、もっと深い理解をしているかを問われることも。

市場での競争力と独自性について、具体的な分析が求められるため、数値やデータを交えた説明が効果的です。

弊社の強みは何だと思いますか?

研究開発力と顧客サービス体制の両立が強みだと考えます。特に、新製品に関してのネットアンケートやレビューに対して逐一対応し、必要なアップデートを年々繰り返して新製品の作成に活かしている点が、非常に魅力的だと考えます。また、24時間対応の緊急サポート体制は、顧客満足度90%以上という業界トップクラスの実績につながっていると考えています。

⑦今後の展望に関する質問と対策

企業によっては、自社の今後の展開について意見を求められる場合もあります。これは、企業分析で得られた情報をもとにした応用力を求められているのです。

業界動向と企業戦略の理解が問われているため、具体的な成長機会を示しながら、自身の貢献意欲も伝えましょう。

弊社の今後の展望をどう考えますか?

海外展開の加速により、グローバル市場でのシェア拡大が期待できると考えています。特にアジア市場での成長余地が大きく、私も語学力を活かして貢献したいと考えています。

⑧自己PRに関する質問と対策

具体的な実績とエピソードが重要です。

企業が求める人材像と結びつけた回答を準備しましょう。

自己PRをお願いします

主体性を持って行動することが強みです。大学時代に参加していた音楽サークルでは、年々サークルに参加してくれる新入生が減っていることが懸念されていました。そこで私は、新歓の場で定期的にゲリラライブを行なってはどうかと提案しました。

最初はサークルメンバーとの意見が衝突しがちで、練習やスケジュール調整もうまくいかなかったのですが、ふと「すべてを強引に進めようとしていた」ことに気づきました。そこからはメンバー各々のスケジュールや事情をかんがみて、ゲリラライブを行なうグループを1つから3つに増やし、ローテーションを組むことで各メンバーの負担を減らしました。

結果、ゲリラライブもうまくいき、サークルメンバーを増やすことにも成功したのです。この経験を活かして、貴社でも新しい取り組みに積極的にチャレンジしていきたいと考えています。

⑨失敗経験に関する質問と対策

面接は自分のアピールをする場だと思っている人も多いですよね。間違ってはいませんが「失敗や挫折をどう乗り越えたか」を聞きたいと思っている企業も多くあります。

仕事で失敗しないことなどほとんどないため、そこからどう挽回する人なのかを知りたいわけですね。

失敗経験を素直に伝え、その後どうやって改善したか、具体的な成長プロセスを示すことがポイントです。

失敗経験はありますか?

以前勤めていたアルバイト先で、忙しい時ほどお客様の要望にうまく応えることができず、不満を抱かれることが多々ありました。最初はすごく落ち込んでしまい、一時期はあまりシフトに入らなかったのを覚えています。

ただこのまま逃げていても意味がないなと思い、より効率的に業務を進める方法を改めて考えるようになりました。例えば単純に行動ペースを上げたり、無駄になっている作業がないかどうかを見直したり、物事の優先順位を変えてみたりなど、試せることはすべて試しました。

すると次第にお客様からも評価されるようになり、気づいたらリーダーポジションまで任されるようになったのが良い思い出です。御社に入社した際にも、そんな経験を活かして、しっかり頑張りたいと考えています。

他にも挫折経験についてのアプローチを知りたい人は、以下の記事も参考にしてみてくださいね。

⑩チームワークに関する質問と対策

二次面接では、チームワークで大切にしていることについて問われる場合もあります。単独で成果を上げられる仕事は少ないため、チームワークに対する姿勢を確認するための質問です。

協調性とリーダーシップの両面が問われるため、具体的な貢献事例を交えながら、組織での役割を明確に示しましょう。

チームワークで大切なことは?

チームワークで最も重要なことは、情報共有とコミュニケーションの力だと考えています。

以前、大学時代に勤めていた長期インターンで、全員の進捗が分からないまま作業が進み、ギリギリになって大きな進捗遅れが判明したことがありました。そこで私は、週次の進捗報告会を自主的に開催し、こまめにチーム内でコミュニケーションを取るよう努め、最終的にチーム全体の業務効率が向上しました。進捗報告の際に悩みなども聞けるような体制を取ったことで、メンバー間の相互理解が深まり、助け合いの文化が定着しました。

二次面接で落ちる原因を把握し徹底的に対策しよう!

本記事では、二次面接で落ちる理由や対策方法を解説してきました。

まずは自分がなぜ落ちてしまったのかの原因を探り、それに合った対策法を実践することが二次面接突破の近道です。一次面接との違いも意識しながら面接に向けて準備を始めましょう。

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。