ESに研究内容を書く基本を解説|指定文字数ごとの構成や添削例文も紹介

「ESの研究内容欄には何を書けば良いのか?」と悩む方も多いのではないでしょうか?

自分の研究が企業にどう影響するか、また企業が興味を持つポイントをしっかりと伝えられるか、不安に感じる就活生も少なくありません。

ESでの研究内容は、ただ研究テーマを説明するだけでなく、どのような力を身につけ、入社後にどのように貢献できるかを伝える大切です。

この記事では、ESで研究内容を書く基本的な構成から、実際に好印象になる研究内容の書き方をキャリアアドバイザーの本気添削で解説しています。最後まで読んでみてくださいね。

また、以下の記事ではESの書き方を詳しく解説しています。不安がある方は合わせて読んでみてくださいね。

企業がESで研究内容を聞く理由

企業がESで知りたいと思っているのは、以上の3つです。

企業がESで何を知りたいのかを確認しておくことで、企業にとってより魅力的なESを作り上げられます。

「上手くガクチカが書けない…書いてもしっくりこない」と悩む人は、まずはES自動作成サービスである「AI ES」を利用してみてください!LINE登録3分で何度でも満足が行くまでガクチカを作成できますよ。

①学生時代に何を学んだか知るため

企業はESの研究内容で、学生時代に学んだことや、就活生の人柄や興味のある事柄を知ろうとしています。

また、どれほど真剣に取り組んだのかを見極めようとする企業も多いです。ESの研究内容の欄を見ることで、分野に対する理解度も分かります。

きちんと研究に取り組んだのであれば、論理的かつ簡潔に研究内容をまとめられるでしょう。

研究した内容も大切ですが、その過程で何を学んだのかについても伝えましょう。

研究のエピソードから人間性を確認しようとしている採用担当者は多いので、効果的にアピールすることで好印象を獲得でいますよ。

②研究を通して得た学びを知るため

企業は「研究を進めていく過程の中で得た学びを知りたい」と思っています。研究内容や結果をまとめるのはもちろん、研究を通して得た学びを企業に伝えましょう。

例えば「論理的思考能力を培えた」「円滑に研究を進めるためのコミュニケーション能力が大事と気づいた」「トライ&エラーの重要性」などです。

学問を学んでいくうえで、多くの気づきがあったと思います。研究を始めた初期を思い出し、自分がどう変わったのかを考えると自ずと得たものが分かるはずです。

③専門分野や興味のあることを知るため

企業が就活生の興味や専門的分野を知ることは、自社との適合性や配属について考える材料となります。

「なぜその研究したのか」「どのような過程で興味を持ったのか」など、研究の背景を知ることで自社との適合性をはかります。就活生の研究のモチベーションの源は何かを知れば、実際の業務とのマッチ度も推測しやすいでしょう。

どの程度業務とマッチするのかを見極め、面接における判断材料にします。

企業は研究の過程から自社とのマッチ度も判断しています。

研究の内容も大切ですが、過程でどのような経験をし、何を感じたのか?も一緒に伝えると人間性も伝わるので効果的ですよ。

ESに研究内容を書く時の注意点3つ

ESに研究内容を記載する際の注意点を3つまとめました。

ESシートを見る採用担当者は、就活生全員の専攻分野に精通しているわけではありません。専門用語を使うなど、わかりにくい表現は避けた方が良いでしょう。詳細に紹介します。

①簡潔に分かりやすく書く

採用担当者は就活生が行った研究については全く知らないため、簡潔に分かりやすく書くことが大切です。

難しい言葉は全てかみ砕く、時系列を分かりやすく書く、一文を簡潔にすることを意識してESシートを完成させましょう。

文章を作成するのが苦手な人は、まずは箇条書きで構成を練るのがおすすめです。そこから一文が短い文章を作り、妥当だと思う箇所に接続詞を付けて文章を完成させましょう。

文字数を稼ぐために、文章が回りくどくなってしまう学生が多いです。

ただ文字数を増やしただけではあなたの魅力はうまく伝わらないので、簡潔に分かりやすく書くことを意識しましょう。

②研究で工夫したことや学んだことを具体的に書く

研究で学んだことを客観的かつ具体的に執筆することが大切です。

年単位で研究を重ねてきた場合は特に、「これは当たり前のことだから省いていい」と主観で説明を省くなど、自分だけが分かる文章になりがちになります。客観的に文章を書く意識をすることで、具体性も持たせることができるでしょう。

また工夫したことや目標は、数値を入れて定量的にすることで、さらに具体性を持たせられるのでおすすめです。曖昧な印象になりません。

③専門用語を避ける

論文を制作するうえで専門用語は重要な役割を持ちますが、ESおいては必要ありません。ESを読む企業の採用担当者は、そもそも専門用語を知らない可能性があるからです。

専門用語は分野の有識者の中で認識の違いが起きないように、かつ簡潔な説明をするために用いられるものでなので、ESにおいては重要ではありません。

ESの研究内容を書く欄では、なるべく分かりやすい言葉に置き換えて書くことが重要です。

研究は基本的に採用担当者が分からない領域の話になりがちです。なので、なるべく専門用語を避けるようにしましょう。

ESを提出する前に専門用語がないか見直し、もしあれば簡単な表現に言い換えましょう。

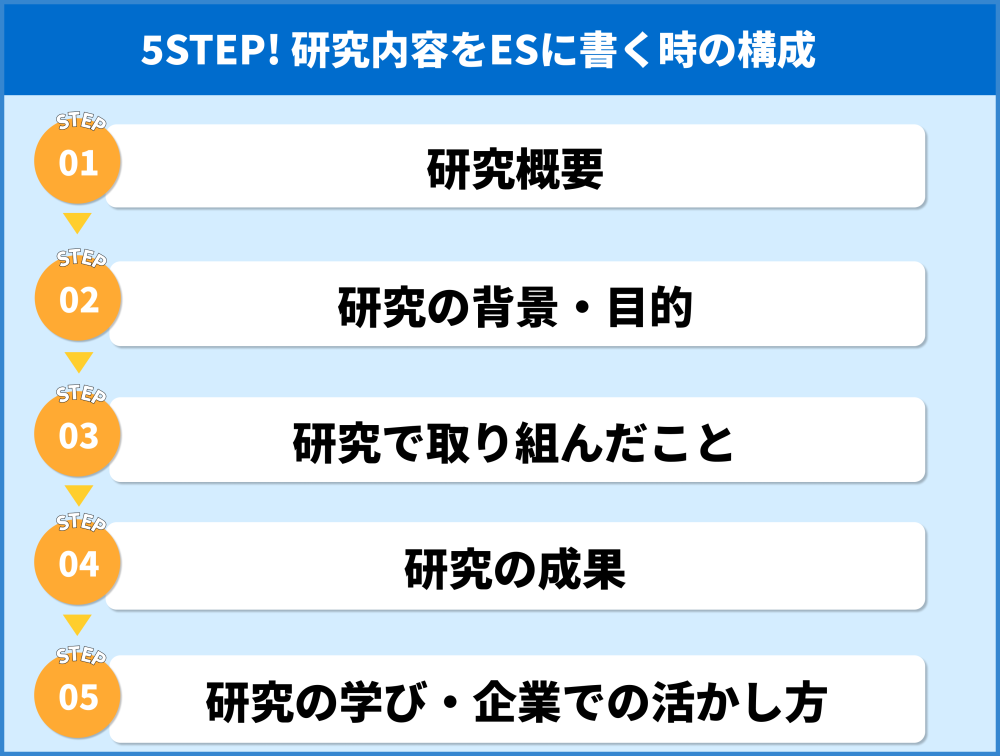

研究内容をESに書くときの構成

研究内容をESに書くときは、以上の構成を意識して書くことがおすすめです。

もちろん文字数が50~100文字の場合は、上の項目全ては盛り込めません。その場合は、取捨選択して盛り込んでいくようにしましょう。

ここでは基本的な書き方の構成を理解しておきましょう。

企業のESのしても指定文字数によってはすべての内容を盛り込めないので、文字数に合わせて記載する内容を取捨選択する必要があります。

①研究概要

まずは研究概要を記載します。「〇〇が××に与える影響について研究しています」「××について、〇〇の視点からアプローチしていく研究をしています」など、現在自分が携わっている研究内容をそのまま記載しましょう。

専門用語を使っても良いですが、その後に「〇〇とは××のことです」と説明を付け加えることがおすすめです。

②研究の背景・目的

研究の背景や目的に関しては、先行研究が行われるようになった理由とあなたがその研究を選んだ理由の2つを書きましょう。

ほとんどの研究は、社会に良い作用をもたらすことを期待されています。研究自体の必要性に関しては、触れておくことがおすすめです。

次に、あなたがその研究を選んだ理由を記載します。幼い頃から興味を持っているなど、エピソードがあれば加えましょう。

③取り組んだこと

研究の順序について軽く触れたあと、取り組んだことに関して記載していきます。研究に取り組む過程の中で、工夫したことや、目標達成に向けて改善したことなどがあればそれも盛り込んでいくと良いでしょう。

流れとしては、①取り組んだこと、②取り組んでいく中で発生した問題、③どのように問題に対処したか、④一連の過程の中で学んだことを記載してみましょう。文字数が少ない場合は、詳細に書かなくても構いません。

④研究成果

研究結果や成果を記載します。学会に表彰された経験がある人、学会に出場した経歴がある人または出場予定の人はそれらも記載しておくことがおすすめです。賞を受賞していなくても、良い印象を与えられます。

嘘を書くとバレるため、絶対に自身が成し遂げたことだけ記載するようにしてください。

⑤学び・企業での活かし方

研究を通して学んだことを、どのように企業に活かせるのかを主張します。

スケジュール管理能力が磨かれた場合、「計画を立ててその通りに動くことができる」とアピールできるでしょう。

PDCAが重要だと学んだ場合は、「PDCAでセルフマネージメントをして、業績や成果を上げていきたい」とアピールできます。

研究した内容を使う業界の場合、研究したことそのものをそのままアピールポイントに繋げても良いでしょう。

本気添削|ESで好印象になる研究内容の書き方を文字数別に解説

ここでは実際に年間1200人以上の就活相談をしている最強キャリアドバイザーが本気添削したESの研究例文を3つ紹介します。

研究内容をどのように記載すれば好印象なのかを文字数ごとに添削しながら解説しているので、しっかりと確認しておきましょうね。

ESはして文字数があるので、限られた中で最大限に研究内容を魅力的に伝える必要があります。好印象を獲得できるように、どのようなESが良いのかを理解しておきましょう。

実際にESを書き始められるように、カリクルは全力で就活生を応援しています。

まだESの作成ができていない方は自動生成ツールでサクッと、すでにESができている人は無料添削サービスで添削してもらいましょう!

すべて「完全無料」で利用できますよ。

また、赤ペンESという添削サービスが気になる人は、以下の記事も参考にしてみてください。サービス内容を詳しく説明していますよ。

無料のES添削サービス「赤ペンES」を本格解説!実際の活用レポも紹介

①100字

実際に就活生がやりがちなESの研究内容の例文をもとに、添削していきます。文字数がかなり制限されているので、簡潔に必要な情報だけ伝えることが重要ですよ。

【例文】

大学での研究テーマは、「大学のジェンダー講義が大学生にどのような影響を与えるか」です。ジェンダー講義の影響を研究した。

解説|文字数に限りがあるので、基本的には断定表現を意識し、無駄な文字数を削減しましょう。今回では文末表現だけでなく、研究対象のテーマに関しても簡潔に書き換え、簡潔さと分かりやすさを意識しています。

質問紙を使った調査など、統計学を深く学ぶきっかけになりました。講義によって意識向上がみられるかを約200名に調査をした。

解説|研究の動機を暗に示しつつ、調査を焼く200名を対象に行ったことを伝えています。研究をESでアピーする際に数字やデータなどの根拠が必須なため、具体的な数字に言及することでより明確な成果をアピールできています。

入社後も、データ分析をし課題解決にむけて尽力します。調査の結果、約100名の意識の向上を確認した。入社後も調査で確実なデータを収集し判断していきたい。(100文字)

解説|訳200名に対して行った調査に対して半数の100名に意識向上が見られたことを効果的に伝えられています。半数の大学生に対して意識向上が見られたということは、講義の効果が高いことも示せています。入社後に関しては調査から確実なネクストアクションが取れることを強調しています。

【足りない要素】限られた文字数に対して冗長てきな表現が多く、具体的な数字やデータなどの必要な情報が抜けていました。

【添削内容】回りくどい箇所を完結に言い換え、具体的な数字やデータでのアピールを増やしました。

【どう良くなったか】指定文字数の中で簡潔に分かりやすく成果を伝えているので、好印象な研究のアピールになっています。

②200字

ここでは、200文字で研究内容の例文の提出を求められた際の添削例文を紹介します。文字数が少し増えたので、どうしてそのテーマを研究しようと思ったのか?まで言及しています。

【例文】

大学での研究テーマは「ジェンダー講義が大学生に与える影響について」です。

解説|テーマの詳細にも言及しつつ簡潔にまとまっているので添削箇所は特段なしです。

この研究では、サンプルが集まらなかったことです。本研究におけるデータは、質問紙で集めることが決まっていました。当初サンプル収集が難航し、サンプルがうまく集まらないことが課題でした。

解説|実際に研究をしていく中での苦難について記載しています。2文に分けていたのですが、内容を区切りすぎていてかえって分かりづらくなっていたので、文章を1文にまとめ分かりやすさも意識しました。

当初のプランを変更し、インターネットを利用してデータを集めるなどの工夫をした結果、無事サンプルを集めることができました。当初の計画を見直し、インターネットを活用したアンケートを行ったことで、200名のサンプル収集に成功しました。

解説|調査法を見直すことで200名の調査サンプルが集まったことが分かります。200名のサンプルを集めた方法と当初の苦難を乗り越えて調査を完了できています。実際に仕事ではうまくいかないことをどのように乗り越えるかが重要なので、乗り越え方に言及することで好印象を獲得できますよ。

臨機応変に対応できる技術を身につけられたと考えております。この経験で臨機応変な対応力が身に付きました。入社後は課題に応じて最適な方法を選択し成果が出るまで突き詰めたいと考えています。(197文字)

解説|計画を見直して調査結果をしっかりと集めることができたと伝えています。入社後は起きうる課題に対して柔軟に判断し、対応していくことを伝えており、好印象かつ入社後の活躍イメージも湧きやすい表現になっています。

【足りない要素】起きたことをそのまま記載しており、読み手側の読みやすさへの配慮がされていなかった。

【添削内容】文章の分かりやすさを出すために、文章をまとめるべき箇所はまとめた。また入社後の活躍イメージを出すために仕事で起きうるトラブルなどを想定してアピールしています。

【どう良くなったか】文章の読みやすさが上がり、入社後の活躍イメージが湧きやすくなりました。

③400字

ここでは400字で研究内容を伝える場合を解説します。400字となると逆に文章を膨らませられない就活生も多いです。文章の膨らませ方なども合わせて解説していきます。

【例文】

大学での研究テーマは、「大学のジェンダー講義が大学生にどのような影響を与えるか」です。大学で「ジェンダー講義が大学生の意識や行動に与える影響」をテーマに研究しました。

解説|テーマの伝え方をより簡潔にしました。最初の結論部分は回りくどくないように注意し、簡潔さを意識すると好印象ですよ。

このテーマを選んだ理由は、今後、世界で重要視すべき課題であると思ったからです。近年、ジェンダーをめぐってさまざまな問題が起きています。その問題を解決するアプローチとして、大学などの講義は有効であるのかを知ることは重要であると思いました。大学の講義が意識向上のために有効だと考えました。

解説|回りくどい表現になっていたので、簡潔な文章に書き換え分かりやすさを向上させています。

この研究を進めていく中で苦労したのは、サンプル数を集めることです。途中で計画を変更するなど工夫を凝らし、必要なサンプルを集めることができました。必要な200名のサンプルを集めることができました。

解説|研究内容の成果部分では具体的な数字やデータへの言及が大切になります。実際に200名のサンプルを集めたことを伝えることで調査をかなりしっかりと行っていたことと、調査結果の信頼性の高さもアピールできますよ。

この過程の中で、例え計画通りに進まなくても計画が最初からうまく行くものと捉えるのではなく、トラブルはつきものなので、臨機応変に対応する技術が必要であることを学びました。

解説|当初サンプルがうまく集まらない状況から、200名のサンプルを集めることができました。この経験から、問題が発生しても乗り越えて目標達成する姿をアピールできています。仕事においてもトラブルはつきものなので、入社後も活躍できるイメージも伝わります。

入社後も、アクシデントが起きた際は、仕事でアクシデントが起きた際には、客観的な立場から状況を判断し、臨機応変に最善の選択を取り、結果を出していきたいです。(364文字)

解説|実際に研究をした中で身についた能力を入社後にどのように生かせるのかを伝えています。実際に仕事で起こりうることに関連付けて活躍イメージを伝えているので好印象を獲得できています。

【足りない要素】具体的な成果の言及と、文章の簡潔さに課題がありました。

【添削内容】回りくどくなっていた表現を完結に変更しました。実際に400文字指定の場合は8割である360文字はESに研究内容を記載しましょう。8割を下回っていると志望度が低いと判断される可能性もあります。

【どう良くなったか】文章の読みやすさを具体的な成果を伝えたので、説得力も上がっています。また400文字まで書く内容を膨らませるために、簡潔さと分かりやすさが失われないように添削しています

作成したESの確認方法2つ

最後に、制作したESの研究内容欄を添削・推敲する方法を2つ紹介します。

文章が長くなる場合は、ねじれ文章などに特に注意しましょう。

①自分で何度も読み返す

ESで研究内容を書き終わったあとは、誤字脱字や、文法の間違いがないかを丁寧に時間をかけて確認します。当日中に見直し、次の日に見直し、余裕があるなら数日後に見直しましょう。

また、主語と述語が合っているかを探すことでねじれ文章を回避できるのでおすすめです。

ねじれ文章とは、「私が研究した内容は、××の観点から〇〇について調べました」などの文章です。「私が研究した内容は」「調べました。」だと主語と述語が合っていません。「私が研究した内容は、〇〇です」が妥当でしょう。

これを避けるだけで、印象が大きく変わりますよ。

誤字脱字や文法の間違いはできるだけ内容にしましょう。1つの誤字で選考結果が変わることはありませんが、あまりに多すぎると印象は良くありません。

ESを提出する前にセルフチェックは必ず必要ですよ。

②第三者に見てもらう

可能であれば教授に見てもらい、その後、専門的な用語を一切知らない第三者に見てもらうようにしましょう。

専門的な内容を知らない人に読んでもらうことで、無意識に使っている専門用語をあぶり出すことができます。

また、国語など文章制作が得意な人に読んでもらうこともおすすめです。より適切な表現の提案や、文法の添削を受けられれば、さらに魅力的なESに仕上がるでしょう。

実際にESの添削を無料でできるサービスをカリクルでは運営しています。

すでにESができている人は赤ペンESという無料添削サービスで添削してもらいましょう!

すべてLINEで完結し「完全無料」で利用できますよ。

研究内容をESでアピールして自分の魅力を伝えよう

研究内容をESでアピールするコツや注意点を紹介してきました。ESで企業が1番に知りたいのは、就活生が真面目に研究に取り組んだか、就活生の人柄や興味関心、自社との適合性です。

企業が求めていることを意識することで、より企業が求めているESの研究内容欄が書けるでしょう。

ただし専門用語をかみ砕くなど、注意点もいくつかあります。本記事を参考に、企業が求めるESを完成させましょう。

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。