学生が就活面接で必ずと言っていいほど聞かれる「ガクチカ」。

ですが、「どうしてガクチカを聞くの?」「ガクチカの適当な長さは?」と悩む人も多いですよね。そもそも聞かれる目的やを知っていなければ、答え方や内容も迷ってしまいます。

そこで本記事では企業が面接でガクチカを聞く理由や、答えるときの適当な長さや内容を解説します。また後半では例文や深掘り質問の例を紹介します。ぜひ面接前に確認してみてくださいね。

.jpg)

キャリアアドバイザー 鈴木

新卒で大手金融機関に入社したが、成長のスピードの遅さと、年功序列に懸念を抱き転職を決意。 転職する際、スピードの速さと裁量が持てるという2軸で転職活動をし、シーマインドキャリアに入社。 入社後、キャリアアドバイザーとして年間1000人以上の学生の就活相談をし、実績No.1を獲得。

ガクチカ作成のお助けツール|完全無料

- 1ガクチカ自動作成ツール

- 最短3分で、受かるガクチカを作成できる

- 2ES自動作成ツール

- AIが「ガクチカ・志望動機・自己PR・長所・短所」を自動で作成

- 3ガクチカ無料添削

- 就活のプロが人事から評価される観点で赤ペン添削します

企業が面接でガクチカを聞く3つの理由

そもそも企業側が面接でなぜガクチカを聞くのかわからない人も多いのではないでしょうか。ガクチカが聞かれる理由は主に3つあります。

面接練習をする前に、ガクチカが聞かれる意図を知っておけば対策もしやすくなります。一緒に確認していきましょう。

①学生と企業のマッチ度を確かめるため

1つ目の理由は学生と企業のマッチ度を確かめるためです。

ガクチカにはあなたの考えや人柄が詰まっています。なぜあなたがそんな行動を取ったのか、その理由は何かを聞いて、面接官は学生の人間性を判断しているわけです。

加えて、企業は入社する人とのマッチ度を重要視しています。この質問に対する回答を通してあなたの人柄を知り、結果的に企業と相性の良い人材かを見ているのです。

学生とのマッチ度は、企業側が採用で最も重視していると言っても過言ではありません。企業との相性も意識してガクチカを考えるのがポイントです。

②課題に対する姿勢を見るため

ガクチカを聞く理由は、あなたの課題に対する姿勢を見るためでもあります。

企業は面接全体を通して、この人は入社後どのように働いてくれるかを想像しています。

ガクチカに対する回答は、あなたがこれまで頑張ってきたことや課題に対する姿勢がより伝わりやすいため、企業側は入社後の姿を想像しやすくなるのです。

答えを準備する際は、課題に対して何を考えどのように行動したかをきちんと言語化しておきましょう。

③何にモチベーションを感じるかを見るため

最後は、何にモチベーションを感じるかを見るためです。

企業はこれまでの経験の話を聞き、あなたが何を原動力として行動してきたかを確認しています。そしてそのモチベーションが自社の仕事でも発揮できるかどうかを確かめているのです。

過去の経験はどのような理由があったから頑張れたのか、また経験に共通していることは何かなどをガクチカに盛り込んでおきましょう。

面接でガクチカはどこまで話す?長さと内容の観点からチェック

ここまで面接でガクチカを聞かれる理由を説明してきましたが、実際の面接ではどれくらいの長さで、どこまでの内容のガクチカを話せばいいのか悩みますよね。

ここではガクチカの適当な長さと内容について解説していきます。

【1~2分が理想的】400字前後を目指そう

面接で答えるときの長さは1~2分程度がおすすめです。

長すぎも短すぎも、あなたの伝えたいことが的確にアピールできません。面接練習の段階から長さも意識してみましょう。

また、これは文字数にすると400字前後になります。可能であればエントリーシートなど書く際も400字を意識して書くと便利でおすすめですよ。

また、ESと面接でのガクチカの内容は被っても問題ありません。一貫性が重要なので、両方の内容はそろえるようにしましょう。

課題を乗り越えたところまで話そう

ガクチカの内容は、課題を乗り越えたところまで話しましょう。

何を頑張ってきたかを伝えることはもちろん、その経験の中でどんな課題に向き合ってどう乗り越えてきたかまで話すことが重要です。

ただの経験談にならないよう、その時あなたが何を感じ、どう工夫して乗り越えたかを明確にするために、もう一度過去の経験を振り返って整理してみてくださいね。

面接で企業がガクチカを評価する3つのポイント

では、企業側は回答のどのような部分を評価しているのでしょうか。

ここでは面接で企業がガクチカを評価するポイントを3つ紹介します。回答をつくる前に確認していきましょう。

①ガクチカでの学びや経験が入社後に活かせるか

1つ目の評価ポイントは、ガクチカでの学びや経験が入社後に活かせるかです。

せっかく頑張ってアピールできる学びや経験があっても、それだけの話では評価されにくいです。面接官は入社後のあなたが活躍できるかも想像していることを意識しましょう。

これまでの課題に対しての努力の方法を入社後も活かすことができる、など必ず具体的なイメージも伝えるのがおすすめです。

過去と未来、一貫性がある内容になっているのがおすすめです。

ガクチカを経験談として終わらせるのではなく、今後どのように活かすかも意識して話しましょう。

②結果に至るまでの過程が示せているか

また、結果に至るまでの過程が示せているかも大事な評価ポイントになります。ですが、学生の中には「こんなことがガクチカになるのか?」と不安になる方も多いですよね。

しかし企業はガクチカでどんな結果を残したかより、そこに至るまでにどんな努力をしたのかをより重視しています。

なぜ結果につながったのか、どのような行動をしたから課題を乗り越えることができたか、などその結果に至った道のりを必ず伝えましょう。

③行動の目的を示せているか

行動の目的を示しているかも意識して話す必要があります。

ただやみくもに行動してきた、はNGです。どれだけ努力の過程を語っても、どうしてそこまで頑張ったのかが伝わらなければ、説得力がないガクチカになってしまい、努力そのものが評価されない可能性も。

あなたが頑張れていた理由、あるいはどんな目的で努力をしていたか、が必ずあるはずです。それを具体的なエピソードをまじえて伝えるのがおすすめですよ。

これまでの行動はどのような意味があったのかを振り返り、なぜその行動を取ったのかを伝えられるようにしましょう。

面接でガクチカを伝えるときの基本構成4STEP

では、ガクチカを実際に作成して伝える際、どのような構成であればよいのでしょうか。ここでは基本構成の4STEPを例文と一緒に解説していきます。

面接官に向けてわかりやすく伝えるためには基本的な流れをおさえておく必要があります。一緒に確認していきましょう。

①結論

まず学生時代、何に力を入れていたのかを一言で表しましょう。

面接官がこれからどんな話を聞くのか最初にイメージできるよう、なるべく端的に結論を伝えることが大事です。回りくどい言葉を使わず、何を頑張っていたかがしっかり伝わればOKです。

最初に結論を言うのは、面接において最も重要です。わかりやすく・的確に伝えられるようにしましょう。

②何を目的としていたのか

そして、次に何を目的としていたかを伝えます。

そのガクチカを何のためにやっていたのか、またなぜ頑張っていたのかを示します。頑張っていたことの目的が明確になることで目的をもってやっていたことをアピールできます。

なぜ力を入れていたかを明確に示すことで、面接官に「目的をもって行動できる人」という良い印象を与えることができます。

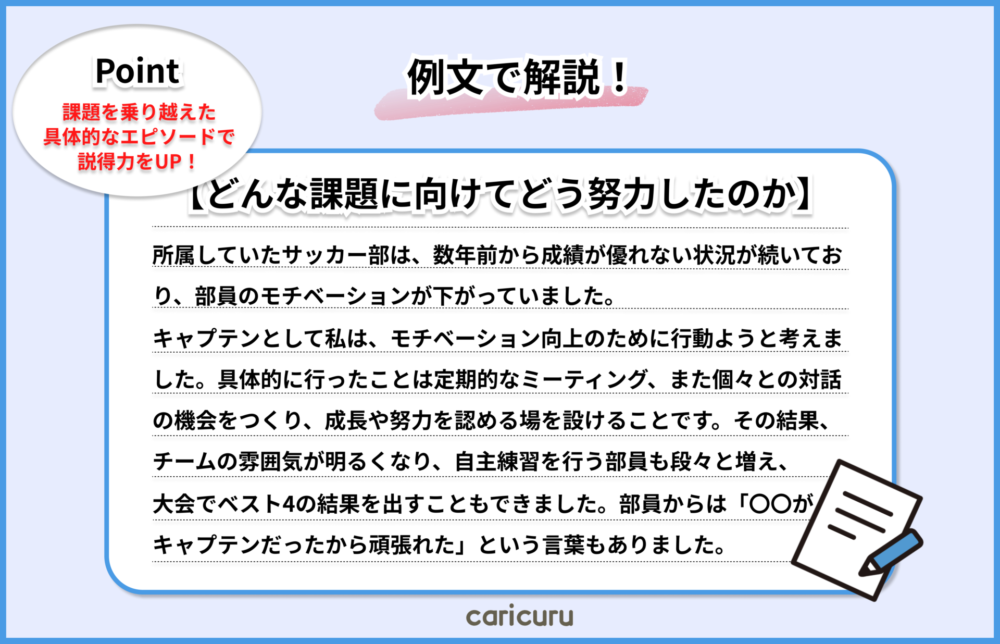

③どんな課題に向けてどう努力したのか

ここではどんな課題に向けてどう努力したのかの経験の話をします。

まず、課題をしっかりと提示し、その課題を解決するために学生がどんな行動を選択したのかが見られています。その時、何を考え、どう行動してきたのか思い出しましょう。

企業側は、ほぼ初対面の学生のことを何も知りません。あなたが過去に何をしてきたか、なるべく詳しくアピールしてくださいね。

また、具体的なエピソードを話すことは、結論に対する説得力を持たせる効果があります。

④結果をどのように企業で活かすつもりか

最後にガクチカを通して得られた結果をどのように企業で活かすのかを話します。

企業側が最終的に見ているのは企業と学生のマッチ度です。ガクチカの話は学生時代に経験した話ですから、企業でどのように活かすかまで話さなければ、企業とのマッチ度も伝わらない恐れがあります。

経験を通して得られたことを明確にし、将来につなげることも大事です。

ガクチカでの経験や得られたことが、最終的に企業で活かせるものであれば印象も良くなります。

面接のガクチカ作りが難しい人へ|GPTツールを活用しよう

ここまでガクチカに適した長さや作り方を説明してきました。

ですが、いざゼロからガクチカを作ろうとすると難しいですよね。就活中は企業に合わせて内容を変更したり、長さを調整したりとガクチカを作成するのにも何かと時間がかかります。

そんな方はまず、カリクルのチャットGPTツールを使って作成してみるのがおすすめです。

各質問に答えて必要な情報を入力すれば、簡単にガクチカとして使える文章が完成します!文章を自分でアレンジすることも可能なので、オリジナリティを加えたい人や骨組みだけ欲しい人にもおすすめですよ。

ガクチカのつくり方に悩んでる方はぜひ使用してみてくださいね。

面接のガクチカで高評価をもらう答え方のコツ3つ

これまでガクチカのつくり方を紹介してきましたが、面接の場面で高評価を貰うためにどう答えたら良いか気になりますよね。

ここからは面接で良い評価をもらうガクチカの答え方の3つのコツを解説します。ぜひ参考にしてみてくださいね。

①アピールポイントはシンプルに

まず、アピールポイントはシンプルにしましょう。

例えば、「部活動で部長をやって、ボランティアでもリーダーをやって、インターンではこんな活躍をして…」などすべての経験を1つにまとめると、本当に伝えたい部分はどこなのか分かりにくいですよね。

面接官が聞いていて「結局何を頑張ったのか」がすぐ理解できるようにする必要があります。内容は欲張らず、本当にアピールしたいことを絞って答えるのがおすすめです。

ガクチカは1つ、多くても2つにまとめましょう。

学生時代色々な経験をしてきた人だからこそ、どの経験をアピールするか迷いますよね。その中から1番自信を持って話せる経験や企業と合っているものを選びましょう。

②フィラー言葉を使わないよう注意

2つ目のコツは、フィラー言葉を使わないことです。フィラー言葉とは、会話の中で詰まってしまったときなどに出てきてしまう言葉を指します。

具体的な例は以下の通りです。普段の会話の中でも無意識に出てしまうことがありますよね。

フィラー言葉の例

「あのー」「ええーっと」「うーん…」

このようなフィラー言葉を使うと緊張しているように見えたり、自信がなさそうに見えたりします。また話の全体像が薄くなり、伝えたいことが伝わりきらない恐れも出てくるのです。

面接練習でも意識して、使わないように気をつけましょう。

③深掘りを想定して内容を詰めておく

面接官からの深掘りを想定して内容を詰めておくことも、面接で高評価を貰うための大事なコツです。

面接では必ず最初に答えたガクチカを深掘りして、「なぜそう思ったのか?」や「どうしてその行動を取ったのか?」など聞かれます。

その質問に対して、自信を持って答えがスラスラと出てきたら、しっかりと考えていると良い印象になります。事前に自分の回答から想定される質問を洗い出し、それに対する答えを準備しておきましょう。

面接でのガクチカ例文7選

ここまでガクチカのつくり方や答え方のコツなどを紹介してきましたが、実際にお手本となるガクチカの例を参考にしたいという方もいるのではないでしょうか。

ここからはそれぞれのテーマに沿った例文を7つ紹介します。ぜひ参考にしてみてくださいね。

①部活動×責任感

部活動×責任感のガクチカ例文

私が学生時代に最も力を入れたことは、サッカー部でのキャプテンの経験です。

当時初めてのキャプテン経験だった私は、責任感を持って役職を全うし、自分なりのリーダーシップを取るという目標の下努力してきました。

所属していたサッカー部は、数年前から成績が優れない状況が続いており、部員のモチベーションが下がっていました。

キャプテンとして私は、モチベーション向上のために行動しようと考えました。具体的に行ったことは定期的なミーティング、また個々との対話の機会をつくり、成長や努力を認める場を設けることです。

その結果、チームの雰囲気が明るくなり、自主練習を行う部員も段々と増え、大会でベスト4の結果を出すこともできました。部員からは「〇〇がキャプテンだったから頑張れた」という言葉もありました。

志望する御社の商品開発部では、何人かのメンバーで仕事をするとお聞きしました。私が学生時代に培った、自分の役職に対し責任感をもってやり抜く力を活かして御社に貢献できるのではないかと考えております。

結論や目的、具体的な行動から最後の企業で活かせることまで、4STEPのポイントを全ておさえている例文です。

過去の経験をしっかりと振り返り、当時の自分が何を考え、どう行動していたのかを言語化しておきましょう!

②部活動×継続力

部活動×継続力のガクチカ例文

私は学生時代、所属していた陸上部での活動に力を入れていました。大学で陸上を最後にしようという思いから、必ず結果を残して終わるという目標を立てていました。

ですが入部後、なかなかタイムが伸びず、結果が出ない時期がありました。

そこで、私は通常の部活の練習前に30分早く来て、自主練習をすることを自分に課し、これを1年半毎日続けました。

中々結果に出ず、諦めそうになるときもありました。しかし時に練習メニューの見直しも行いながら1年半練習を続けた結果、大学最後の全国大会で、目標としていた入賞を果たすことができたのです。

この経験から、私は結果がでなくとも、試行錯誤しながら努力を継続できる力が備わったと考えています。

私が入社後志望する営業の仕事でも、ただ努力を続けるのではなく、工夫を凝らしながら努力を継続できる力が活かせるのではないかと思っております。

課題に対して、具体的な数字を用いて行動していたことを話しているのがポイントです。

何をどれだけ続けたか明確な数を提示することで面接官にも伝わりやすくなる文になっています。

③サークル×協調性

サークル×協調性のガクチカ例文

私が学生時代一番力を入れていたことは、ダンスサークルでの活動です。

ある時、所属していたダンスサークルで新しい振り付け練習の際、メンバー同士の意見の食い違いが起こりました。そこで私は、メンバーそれぞれの意見を聞き、状況を整理しました。

また、個々とコミュニケーションを取りながら擦り合わせできる部分がないか探しました。どちらの意見も尊重しながら、円滑に意見交換ができる場を設け、各々が納得できる点を見つけ、調整を行ったのです。

最終的には、それぞれのアイデアを組み合わせ、バランスが取れた振り付けにし、チーム全体の団結力を高めることができました。

このような協調性で、全員の公平に意見を聞きながらチーム全体のバランスを良くすることができます。御社ではプロジェクトごとにチームをつくり、仕事を進めると伺いました。私が持っている協調性が入社後も活かせるのではないかと考えております。

自分がその課題に対して、どのような役割を意識して行動していたのかが明確に示されています。

ただ雰囲気を良くした、などでは面接官に伝わりづらいため、より具体的に自分がどのような動きとっていたかが伝わるようにする必要があります。

④アルバイト×課題解決能力

アルバイト×課題解決能力のガクチカ例文

私はアルバイト先であるアパレル店での顧客満足度向上に力を入れてきました。

将来マーケティングの仕事をしたいと考えていたため、この業務に注力しておりました。

ある時、人気商品が予想以上に早く売り切れ、品切れの状態が続くことが頻繁に起こるようになりました。これにより顧客満足度が低下し、売上にも影響が出ていました。

そこで私は、在庫管理の見直しを提案しました。データから人気商品の売れ行きを予測し、需要予測を行いました。またお客様のヒアリングを通して商品の数を調整するなどの改善策も実施しました。

その結果、品切れや在庫過剰の問題が改善され、最終的に顧客満足度の向上にも繋がりました。私はこの経験から、正確な数字を用いながら、確実に課題解決に向けた行動ができるようになったと自負しております。

御社は正確なデータ分析によるマーケティングに力を入れております。私が培ってきた課題解決能力が、マーケティング戦略で活かせるのではないかと思い、御社を選びました。

経験を通して培ってきた能力が、具体的な仕事で活かせることをアピールすることも重要です。

企業によっては、入社後の配属の適性も見ていることがあるため、自分が入社後どのような仕事に就きたいかを伝えることもポイントです。

⑤ボランティア×コミュニケーション能力

ボランティア×コミュニケーション能力のガクチカ例文

私は大学時代、高校生向けのキャリア支援のボランティア活動に力を注ぎ、コミュニケーション能力を向上させてきました。

私は将来キャリアアドバイザーとして働きたいという夢があったため、必要とされる対話能力の向上のため、このボランティア活動に積極的に参加していました。

活動の中で、進路選択を迷っている生徒が複数人いました。そこで私は、個々と対話を重ね、生徒が何に対して不安を抱えているか聞き出し、進路選択の助けになるようなアドバイスをしました。生徒ごとに抱えている悩みが違ったため、必要となる情報集めから話題まで、それぞれに合わせた会話になるよう意識していました。

その結果、相談を受けていた生徒から「進路決定の助けになった」という言葉をいただきました。

御社の就活エージェントサービスでは特にコミュニケーションを大切にしています。私が学生時代に培ってきた対話能力を活かせるのではないかと考え、御社を選びました。

エピソードの中で、自分がなぜその行動を取ったのかが明確に話せている例文です。

自分が行動した結果、人からどのような評価を受けたか伝えることも、話に説得力を持たせるため大事な要素です。

⑥留学×諦めない心

留学×諦めない心のガクチカ例文

私は大学生の時に注力していたこととして、1年間のオーストラリア留学の経験が挙げられます。

将来は、日本に限らず世界中の人と関わりながらグローバルに仕事ができる人になりたいと考え、挑戦しました。

最初は英語が全くと言っていいほどできなかったため、日常会話を取ることにも精一杯でした。また、なかなか自分の言いたいことが相手に伝わらず苦労したことを覚えています。

ですが私は諦めず、クラスメイトに自分から話しかけ、発音のアドバイスをもらったり、語学交流イベントに積極的に参加したりしました。失敗を恐れず色々な方法を試し、英語力向上の為に行動してきました。

このように諦めずに努力を重ねた結果、留学が終わるころにはネイティブレベルの英会話ができるようになりました。

御社では、試行錯誤しながら結果に向けて努力する社風が、自分の諦めない姿勢とマッチしているのではないかと考えております。

留学に行ったこと自体をガクチカにしているのではなく、自身の諦めない姿勢をアピールしているのがポイントです。

行動自体のアピールにならないよう、どう努力し、どんな強みが活かされたのかを意識して話しましょう。

⑦趣味×探求心

趣味×探求心のガクチカ例文

私は学生時代、趣味である写真撮影に力を入れておりました。

私は特に、様々な撮影のテクニックや構図などの探求に力を注いでいました。

ある時新たな挑戦として夜景の撮影をしたのですが、日中の撮影とは違い、光の調整をする必要がありました。しかし初めてということもあり、写真がぼやけるなど、なかなか納得いくような写真が撮れませんでした。そこで、他の写真家にアドバイスを求め、様々なコツや技術を教えていただきました。

私は教えてもらったことはもちろん、そこから自分なりに工夫もしながら自分の表現方法を模索していきました。

その結果、地域の写真コンテストで入賞することができました。趣味ではありましたが、探求心をもって日々努力を重ねていた結果だと自負しております。

私は興味を持ったことに対して、常に良いものを求めるために努力できます。この探求心が御社のモノづくりに対する姿勢と重なり、活かせる能力ではないかと思っております。

趣味としてやっていたことの経験から、探求心を伝えられている例文です。

ガクチカで話せるのは学校でやっていたことだけではありません。自分の趣味や好奇心でやっていたことなどを通して、あなたの魅力を伝えることもできます。

面接では必ずされる!ガクチカに関する深掘り質問5選

最後に面接に向けて、ガクチカに関する深掘り質問を5つ紹介します。自分のガクチカを見ながら、質問に対する回答を作ってみましょう。

- どうしてそれを頑張ろうと思ったのですか?

- 取り組んでいるときに大変だったことは?

- その取り組みから何を学びましたか?

- 経験したことを次にどう活かすつもりですか?

- 反省点と当時に戻れたらどう改善しますか?

①どうしてそれを頑張ろうと思ったのですか?

学生がなぜそれを頑張ろうと思ったのかを深掘られることは多いです。

頑張った理由、そもそもなぜそれに力を入れてきたのかの動機は重要です。ただやみくもにやってきたわけでないことをアピールするために答えを準備しておきましょう。

回答例

- リーダーシップの力を身に付けたいと思ったから

- 自分には継続して努力する力が不足していると思っていたから

- 将来のためにコミュニケーション能力を高めたいと思ったから

このように、あなたが頑張ろうと思ったきっかけや理由を具体的に答えましょう。

他人に言われたからなどではなく内発的な動機であると、入社後も頑張ってくれそうと良い印象を持ってもらえます。

②取り組んでいるときに大変だったことは?

取り組んでいるときに大変だったことも思い出しておきましょう。

回答例

- 努力をしてもなかなか結果につながらないこと

- 周りの協力を得るのが難しかったこと

- 自分の想像していた結果にならず試行錯誤を繰り返したこと

面接官は、学生がどんな時に困難を感じたかを知ろうとします。また大変と感じた理由まで自分で深掘りをしておくと、今後その大変さを乗り越えるヒントが見つかるかもしれませんよ。

③その取り組みから何を学びましたか?

ガクチカの取り組みから何を学んだかを明確にしておくことも大事です。

ただの経験で終わらせるのではなく、そこから学んだことがはっきりさせることは質の高い経験だと判断してもらえます。

回答例

- すぐに諦めるのではなく、まずは続けてみること

- 毎回の経験で振り返りを実施し、次に活かすことの重要性

- 時には他人のアドバイスも取り入れて実践してみること

取り組みを行ったことだけでなく、学んだことや得たことまで伝えると、その経験がどのような意味を持つのかがはっきりします。

④経験したことを次にどう活かすつもりですか?

経験したことを次にどう活かすのかもよく聞かれる質問です。

経験して終わりではなく、必ずその経験を次にどう活かすかを提示することで、今後もさらに成長する意欲があると感じてもらえます。

回答例

- より効率的に仕事ができるようにタイムマネジメントを工夫します

- 追い込まれた時こそ冷静になり状況を判断できるようになります

- やることの目的と理由を明確にしてから始めます

具体的にはこのように、前回の経験の反省点を中心に、次回からはこうするという行動指針を話すようにしましょう。

経験を通して得た反省をどう活かすか明確にすることで、企業側は入社後の学生のイメージがしやすくなります。

⑤反省点と当時に戻れたらどう改善しますか?

反省点と改善点は必ずと言っていいほど聞かれる質問です。

自分の経験を振り返り、反省点を見つけ出す力があることをアピールできる重要な機会です。ただし、致命的な失敗は避け、建設的な改善案と合わせて話すことがポイントです。

回答例

- 最初からチーム全員とコミュニケーションを取り、メンバーの得意分野を把握します

- スケジュール管理をより細かく行い、余裕を持った計画を立てます

- 困ったときは一人で抱え込まず、早めに周りに相談します

このように具体的な反省点と、それを踏まえた建設的な改善案を組み合わせると、自己分析力と問題解決能力の高さを面接官にアピールできます。

面接でのガクチカの答え方で気をつけたい注意点

就活面接で必ず聞かれる、ガクチカの話し方には注意すべきポイントがいくつかあります。

ここでは、面接で失敗しないためのガクチカの答え方のコツ見ていきましょう。

①暗記した内容をそのまま話さない

暗記した内容をそのまま話すことは、面接官からの予期せぬ質問に対応できなくなるリスクがあります。

企業によって質問の形式は異なり、エントリーシートの内容を深掘りされることも多いため、暗記した内容だけでは対応が難しいでしょう。

また、暗記した内容を話すと面接官に不自然さが伝わりやすく、誠実さに欠ける印象を与えかねません。

代わりに、自分の経験を振り返り、その時の状況や感情、学びを自分の言葉で表現すると、より説得力のある回答になります。

②早口にならないようはっきり話す

面接では緊張から早口になってしまいがちですが、これは内容が伝わりにくくなるだけでなく、余裕のない印象を与えかねません。

通常の会話の8割程度のスピードを意識し、ゆっくりと丁寧に話すことを心がけましょう。

特に重要なポイントを強調する際は、意図的にスピードを落として話すことで、面接官の印象に残りやすくなります。

事前準備として、スマートフォンで自分の話し方を録画して確認するのもおすすめ。録画を見返すことで、自分の話し方の癖や改善点を把握でき、本番でも落ち着いて話せるようになります。

③面接官のリアクションを見て長さを調整する

面接でガクチカを話す際は、面接官の反応を注意深く観察しながら、話す長さを臨機応変に調整することが重要です。

面接官が頷きながら熱心に聞いている場合は、具体的なエピソードを交えながら詳しく説明を続けましょう。

一方で、面接官の表情が硬くなったり、腕を組んだりするなど、興味が薄れている様子が見られた場合は、話を簡潔にまとめるように意識します。

また、面接官がメモを取る様子が見られたら、その部分に関心を持っている可能性が高いため、そのポイントについて掘り下げて説明すると効果的ですよ。

面接でのガクチカの答え方についてよくある質問

就職活動で避けては通れない「ガクチカ」では、答え方に関しても気を付けるポイントが複数存在します。

ここでは、面接官を納得させるガクチカの答え方について、よくある疑問とその解決策をQ&A形式で詳しく解説していきます。

①ESと違う内容のガクチカを話してもいい?

ESと違う内容のガクチカを話すことは基本的に問題ありません。ただし、いくつかの注意点があります。

まず、ESと全く異なる内容を突然話し始めると、面接官を混乱させる可能性があるため、「ESとは異なる内容をお話しさせていただいてもよろしいでしょうか」などの前置きを入れることが重要です。

また、ESと面接で異なるガクチカを話す場合は、両者に一貫性があることが求められます。

さらに、面接で新しいエピソードを話す際は、なぜそのエピソードを選んだのか、ESの内容とどう関連しているのかを説明できるように準備しておくことが大切です。

②伝えたいエピソードが複数あるときはどうする?

複数のガクチカエピソードを持っていることは望ましいですが、1回の回答で複数のエピソードを語るのは避けましょう。

企業によって重視するポイントは異なるため、応募先企業の求める人物像に合わせてエピソードを使い分けるのがベストです。

例えば、チームワークを重視する企業にはサークル活動での経験を、主体性を重視する企業にはアルバイトでの経験を話すのがおすすめ。

また、面接官から「他にガクチカはありますか?」と質問された場合に備えて、3~4個のエピソードを用意しておくと安心です。

面接のガクチカは例文やツールを駆使して作ろう

面接のガクチカは例文やツールを活用するとスムーズに作成ができます。学生時代に努力してきた経験が、入社後どのように活かせるかを意識して伝えることが大事です。

ガクチカを作る際のポイントや、答え方のコツなどを参考にしながら面接に向けて準備を始めましょう。

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。