「好きなアーティストの楽曲に心を支えられた経験」などがきっかけとなり、音楽業界への就職を志す人は多いはずです。とはいえ、日常生活の中で音楽業界の仕事に触れる機会はそう多くはありません。

「音楽業界の仕事って、具体的にどんな仕事があるの?」と、漠然とした疑問を抱えているのではないでしょうか?

そこで、本記事では音楽業界に就職する魅力や、具体的な職種・就職先について解説していきます。ぜひ参考にしてください。

企業分析をサポート!便利ツール集

- 1適性診断|企業研究

- ゲットした情報を見やすく管理!

- 2志望動機テンプレシート|楽々作成

- 企業に合った志望動機がすぐに書ける!

- 3志望動機添削|プロが無料添削

- LINEで完結|志望動機をもっと好印象に!

音楽業界への就職は意外と人気

就活生からも高い人気を得ている音楽業界への就職について深く理解してもらうために、まずは以下の2点について解説します。

- 音楽業界の特徴

- ビジネスモデル

①音楽業界の特徴

ひとことで「音楽業界」といっても、その実態は多岐に渡ります。

世の中には音楽に関するあらゆる企業や事業内容があり、それらを全てひっくるめた総称が「音楽業界」です。そして、音楽に関する企業・事業内容それぞれの人気が高いため、総じて音楽業界自体の人気も高くなっています。

②ビジネスモデル

音楽業界の仕事と聞いて真っ先に思い浮かぶのは、「アーティストがリリースするCDやDVD」などに関する仕事でしょう。

アーティストがCDをリリースする流れを例にすると、その実態は以下のように多くの業種の人や企業が関わっています。

| ①アーティスト&レコード会社 | アーティストは楽曲を作成・レコーディングし、レコード会社はCDの制作をする |

|---|---|

| ②流通会社 | 制作されたCDを販売店に卸す |

| ③販売店 | 入荷したCDをリスナーに販売する |

| ④リスナー | CDを購入する |

上の表の①~④の流れに沿って、アーティストがリリースしたCDはリスナーのもとに届けられるのです。

音楽業界は変革の過渡期

音楽そのものはいつの時代も人気の趣味・娯楽であり、従って音楽業界はいつの時代も人気の職種です。

しかし、音楽業界は現在過渡期にあるといわれています。その実情を理解してもらうため、以下の3つの項目について解説します。

- 音楽業界の現状

- 音楽業界が抱える課題

- 音楽業界の将来性

①音楽業界の現状

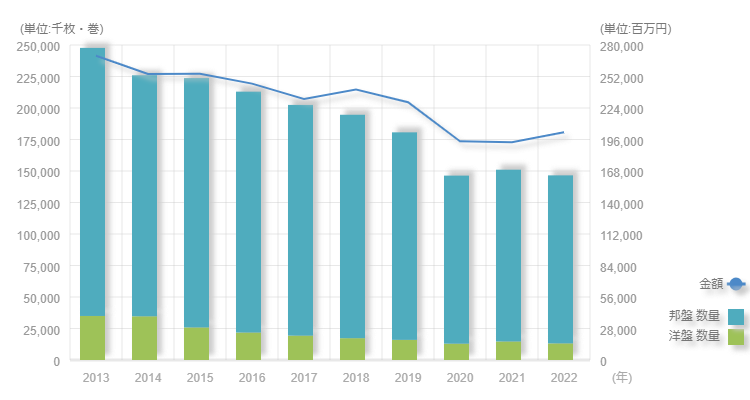

(出典:一般社団法人日本レコード協会)

上のグラフは、日本レコード協会が調査した「音楽ソフトの生産実績」です。一目見ればわかるように、ここ10年の音楽ソフトの市場規模は縮小する一方。

現在は、音楽を聴く手段として「音楽配信サービス」を利用している方がほとんどでしょう。よって、上のグラフのように市場規模はどんどん縮小しています。

②音楽業界が抱える課題

前述した市場規模の縮小に比例して、CD売上の減少は音楽業界が抱える深刻な課題となっています。CDの売上が減った要因として、音楽配信サービスの利用が主流になったことの他にも、趣味や娯楽の多様化が挙げられます。

インターネットやスマートフォンの普及によって、動画やゲームなど私達が日常生活の中で楽しめる趣味や娯楽の幅は大きく広がりました。

それによって、趣味として音楽鑑賞を楽しむ人の数が減ってしまったことが考えられます。また、インターネット上で無料で音楽を楽しめるコンテンツが増えたことも、CDの売上が縮小してしまった要因の一つでしょう。

③音楽業界の将来性

CDの売上が縮小してしまったとはいえ、SpotifyやApple Musicに代表されるサブスクリプションサービスの売上は増加しています。

音楽配信サービスの売上は、CDに代わって今後の音楽業界の売上の柱となるはずです。また、インターネットやスマートフォンが普及したことによって、オンラインライブ配信という新しいビジネスの形が見いだされました。

特にコロナ禍となった2020年以降は、オンラインライブ配信で収益を得るアーティストやマネジメント会社が増えてきています。

コロナの影響が弱まり始めた2023年以降は、ライブやフェスなどのリアルな場での体験も、音楽業界の将来を救う一つの事業として再び注目されていくことが予想されます。

音楽業界の9つの職種

音楽業界とひとことでいっても、その実態はさまざまな職種によって構成されています。この章では、その中でも代表的な9つの職種を紹介します。

- アーティスト

- スタジオミュージシャン

- 作詞家・作曲家

- 編曲家

- 音楽プロデューサー

- ディレクター

- サウンドクリエイター

- レコード会社のスタッフ

- 楽器メーカー

①アーティスト

アーティストは、演奏や歌唱をする側の表舞台に立つ人のことです。バンドやソロボーカリスト、ダンスグループやアイドルなど、アーティストの中にも多種多様な形態があります。

アーティストの存在、そして生み出される楽曲がなければ音楽業界は成り立ちません。

②スタジオミュージシャン

スタジオミュージシャンとは、アーティストのバックで演奏するミュージシャンのことです。

レコーディングやライブ、テレビ出演時のバックバンドなどで、アーティストの楽曲を演奏します。高い演奏技術と適応能力が求められる職種です。

③作詞家・作曲家

作詞家は歌詞を書いてアーティストに提供する人、作曲家は楽曲を書いてアーティストに提供する人のことを指します。

バンドの場合は自身で作詞作曲した楽曲を演奏する方も多いですが、アイドルの場合は作詞家・作曲家によって制作された楽曲を提供してもらうパターンがほとんどでしょう。

④編曲家

編曲家とは、作曲家から提供された楽曲の各パートのアレンジをする人のことを指します。

例えば「リズムパターンはロック調に」「2番のサビが終わったらギターソロを入れよう」などのアイデアを出しながら、楽曲全体の構成を決めるのが役割です。

⑤音楽プロデューサー

音楽プロデューサーとは、音楽の製作活動全般における総責任者のことです。

アーティストのコンセプトや方向性、売り出し方などを決めるのが主な役割。人によっては、作詞・作曲・編曲などもひっくるめてプロデューサーの仕事として請け負う方もいます。

⑥ディレクター

ディレクターとは、プロデューサーのもとで現場を仕切るのが主な役割です。

プロデューサーの意図に沿って、現場での制作がスムーズに進むよう全体を管轄します。場合によっては、新人育成などの幅広い分野に携わることもあります。

⑦サウンドクリエイター

サウンドクリエイターとは、その名のとおり音楽を作ること全般を担当します。

作曲家に近い部分もありますが、作曲家の場合は単に楽曲を制作して提供するまでが役割です。

サウンドクリエイターは、制作した楽曲をレコーディングして作品に仕上げていくところまで携わります。また、ゲーム音楽などを作る人をサウンドクリエイターと呼ぶ場合もあるようです。

⑧レコード会社のスタッフ

レコード会社とは、アーティストの楽曲をCDなどの商品にし、販売する会社のことです。

レコード会社のスタッフの業務は、宣伝・営業・企画などからマネジメント、または新人発掘など多岐に渡ります。

⑨楽器メーカー

楽器メーカーは、その名のとおり楽器を制作する会社のことです。さまざまな種類の楽器を制作しているメーカーもあれば、ギター・ピアノなどの一種類の楽器のみを制作しているメーカーもあります。

仕事内容は、レコード会社と同様に宣伝・営業・企画などから実際に楽器を制作するクラフトマンまで多岐に渡ります。

音楽業界の4つの主要な就職先

音楽業界への就職先として、主要なものは以下の4つです。

- レコード会社

- プロダクション

- 音楽出版社

- イベント会社

①レコード会社

レコード会社は、アーティストと契約してCDやDVDなどの音楽ソフトを制作することが主な事業です。

具体的には、制作する音楽ソフトを企画・宣伝したり、アーティストの発掘から契約、マネジメントまでを担当したりなど、業務は多岐に渡ります。

音楽業界の中でも、アーティストと直接関わる機会が多い就職先でしょう。

②プロダクション

プロダクションとは、主にアーティストのマネジメントを担当する会社のことです。アーティストのスケジュール管理や活動内容の調整、もちろん宣伝や営業活動もおこなっていきます。

アーティストがレコード会社に所属している場合は、レコード会社の担当者と二人三脚になってアーティストを売り出していきます。

③音楽出版社

音楽出版社は、アーティストの楽曲の著作権を譲り受け、その楽曲がいろいろなところで使わわれるようにプロモーションをかけていくことが主な事業内容です。

例えば、テレビやラジオなどで楽曲を流すには著作権使用料が発生します。音楽出版社はその著作権使用料が音楽出版社の収益の柱となり、アーティスト側は楽曲を使ってもらうことによってCDなどの宣伝に繋がるというわけです。

④イベント会社

イベント会社とは、コンサートやライブ、フェスなどの音楽に関するイベントを企画・制作・運営する会社のことです。

会場の手配はもちろんのこと、アーティストのブッキング、音響や照明スタッフの手配・打ち合わせ、広報活動、イベント当日のアルバイトスタッフの管理など、業務は多岐に渡ります。

早期内定獲得を目指そう!

早期内定を獲得する学生は徹底した業界・企業・自己分析を行っています。またなんとなくでESを提出するのではなく、選考管理が行き届いているのも特徴です。チェックリストで3つ以上チェックがない場合は要注意です。

ただ、頭では理解していても

- 企業分析のそもそものやり方が分からない

- 企業分析がめんどくさい

- 分析する企業が多い

など様々な理由で後回しになることも。

そこでカリクルでは、就活を応援して「企業分析・業界分析・企業比較」ができ、【選考も一括管理できる】エクセルシートをプレゼントしています。

エクセルシートの使い方が明確なので、スムーズな分析が可能で時間短縮になります。また、就活あるあるの「どこの企業にES出したっけ…?選考どこまで進んでいたっけ…?」もなくなります。

特典をうまく活用して、選考管理はサクッと終わらし、内定獲得を目指しましょう!

音楽業界でニーズのある3つの人物像

音楽業界には多くの業種・職種がありますが、いずれも共通して以下のような人材を必要としています。

自身の音楽業界への適性を判断する材料として、参考にしてください。

- クリエイティブな人

- 音楽への強い情熱がある人

- 協調性のある人

①クリエイティブな人

音楽業界では、0から1を生み出すことができるクリエイティブな人が求められます。

音楽ビジネスは、トレンドを追っているようでは良い結果を残せません。トレンドを追うのではなく、トレンドを生み出すクリエイティビティが求められるのです。

そのためには、日頃からさまざまな情報にアンテナを張り、気づきやアイデアを得ていく姿勢を持つことが大切です。

②音楽への強い情熱がある人

音楽業界の仕事は、音楽への強い情熱無しではやっていけません。「音楽が好きでたまらない」という情熱は、ハードな業務やスケジュールをこなしていくための糧となります。

また、その情熱があるからこそ「自身が担当するアーティストを世に広めたい」という思いが生まれ、仕事への原動力となるはずです。

③協調性のある人

音楽業界の仕事は、さまざまな人と接する機会が多い仕事です。よって、高いコミュニケーション能力と協調性が求められます。

もちろん職種によりますが、例えばアーティストのマネジメントに携わるなら上司とアーティストとの間に板挟みになってしまうケースもあるようです。協調性のある人でなければ、複雑な人間関係に悩まされてしまいます。

音楽業界の就職で有利になる資格・スキル

音楽業界に就職するなら、以下の資格やスキルがあると有利です。本気で音楽業界で活躍していきたいなら、今のうちから学習を進めておくとよいでしょう。

- 英語力

- PCスキル

①英語力

音楽業界の仕事は、英語力を身に付けておくと自身の武器となります。

特に、英語の楽曲を取り扱う際や、海外アーティストと関わる機会などに重宝されるはずです。TOEICの点数など、英語力を証明できるものがあれば面接時にアピールするとよいでしょう。

②PCスキル

音楽業界で働くなら、基本的なPCスキルを身に付けることは必須です。

特に企画や制作などに携わる場合は、プレゼンテーション用の資料などを作成する場面も多々あるはず。そのため、Word・Excel・PowerPointなどの基本操作は身に付けておいた方がいいでしょう。

基本的なPCスキルを持っていることを証明できる資格として、MOS検定の合格を目指すのもいいかもしれません。また、動画編集や音響編集などの経験・スキルがあると、職種によっては重宝されるはずです。

音楽業界の志望動機のポイント

最後に、音楽業界への志望動機のポイントを2点お伝えします。

- 音楽業界の志望理由を明確にする

- 「なぜその企業なのか」の根拠を明確にする

①音楽業界の志望理由を明確にする

数ある業界・業種の中から、「なぜ音楽業界で働きたいのか」「音楽業界でどんな仕事を成し遂げたいのか」という志望理由を明確にしておきましょう。

志望理由は、自身の情熱をアピールするための絶好の武器となります。前章で解説したように、音楽業界はクリエイティブな人・音楽への強い情熱を持った人を必要としています。

採用担当者の印象に残るよう、志望理由を明確に言語化しておきましょう。明確な志望理由があると、実際に働き始めてから自身を鼓舞する原動力になるはずです。

②「なぜその企業なのか」の根拠を明確にする

明確な志望理由と共に、「なぜその企業なのか」の根拠を伝えることも大切です。その企業で働きたい根拠がないと、採用担当者は「音楽業界であればうちじゃなくてもいいんでしょ?」という印象を持ってしまいます。

「なぜその企業なのか」という根拠には、あなたがその企業を志望している思いに説得力を加える力があるはずです。採用担当者を口説き落とすつもりで、明確な根拠を言語化して準備しておきましょう。

音楽業界への理解を深めて就活を進めよう

音楽業界は、多くの就活者が憧れを抱いている華やかな業界です。

業界内のどの職種においても、トレンドを生み出し、多くの人達に夢や希望を与えられる素晴らしい職業だといえます。

しかし、現在音楽業界は過渡期だといわれています。それゆえに、音楽業界の現状や、業界が求めている人物像を理解することが大切です。

憧れの音楽業界で活躍していくために、今のうちから音楽業界への理解を深めながら就活に取り組んでくださいね。

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。