「印刷」は日常で目にする機会が多く、生活と深く結びついた身近なものです。しかし「具体的にどのような仕事をするの?」「印刷業界の動向って?」と、印刷業界についてはあまり知らない就活生も多いのではないでしょうか。

今回は印刷業界について就活に役立つ情報を紹介します。主要企業3社も取り上げていますので、ぜひ最後までご覧ください。

企業分析をサポート!便利ツール集

- 1適性診断|企業研究

- ゲットした情報を見やすく管理!

- 2志望動機テンプレシート|楽々作成

- 企業に合った志望動機がすぐに書ける!

- 3志望動機添削|プロが無料添削

- LINEで完結|志望動機をもっと好印象に!

印刷業界とは?概要や仕組みを解説

印刷業界とは印刷に関連する製品やサービスを提供する産業の総称です。製品・サービスの内容は、主に以下の2つに大別されます。

- 出版印刷

- 商業印刷

それぞれ詳しく解説します。

①出版印刷

出版印刷とは出版物(販売・配布の目的で印刷するもの)の印刷を取り扱う分野です。出版印刷で扱う製品やサービスとして、以下の例が挙げられます。

- 新聞

- 雑誌

- 単行本

- コミック

- 教科書

- 参考書

出版印刷の主なエンドユーザーは書籍や雑誌などの出版物を企画・制作する出版社で、出版社からの依頼を受けて、印刷から加工、製本までを行います。

出版印刷の分野は、エンドユーザーからの依頼に基づく受注生産型のビジネスモデルが主流となっています。

②商業印刷

商業印刷は一般企業や団体の事業活動に用いる印刷物を扱う分野です。以下の2種類に分けられます。

- 宣伝用印刷

- 業務用印刷

宣伝用印刷は企業や団体の商品・サービスの宣伝を目的とした印刷物です。主な例として、ポスター・パンフレット・POP・チラシが挙げられます。

業務用印刷は宣伝以外の目的で用いられる、業務に直接関わる印刷物です。例として、マニュアル・社内報・料金表・会社案内などが挙げられます。

印刷業界の市場状況

昨今の印刷業界の市場状況について、株式会社矢野経済研究所が行った調査結果を基に紹介します。

- デジタル化の加速と新型コロナウイルス感染症拡大の影響により印刷需要の低迷が深刻化。

特に2019年度から2020年度には市場規模の大きな減少推移がみられた。 - 国内の印刷通販市場は好調傾向。

また、法人企業各社の販促需要の回復やさらなるDX化により、印刷通販市場は今後も好調推移が期待される。 - 少量発注への対応・即日配達や納品先の指定・入稿後のアフターフォローなど様々な面でサービス向上がみられる。

参考|株式会社矢野経済研究所「一般印刷市場に関する調査を実施(2020年)」「国内印刷通販市場に関する調査を実施(2022年)」

印刷需要の減少という大きな課題により一般印刷市場全体は低迷するものの、印刷通販市場には好調傾向がみられる状態です。

印刷業界の抱えている2つの課題

印刷業界が抱えている課題として、大きく以下の2つが挙げられます。

- デジタル化に伴う市場縮小

- コロナ禍での印刷需要の減少

それぞれ詳しく解説します。

①デジタル化に伴う市場縮小

印刷業界が抱える大きな課題の1つが、デジタル化に伴う市場縮小です。

前章でも紹介したように、昨今の印刷業界にみられる状況として印刷需要の低迷による市場縮小が挙げられます。そして、市場縮小の大きな原因がデジタル化です。デジタル化によって紙媒体の販売数が下がったことで印刷物の需要も低下し、結果として印刷業界の市場縮小につながっています。

出版印刷と商業印刷のうち、出版印刷分野の市場縮小が目立つ状態です。特に雑誌の相次ぐ電子化および廃刊が大きな原因と考えられます。

②コロナ禍での印刷需要の減少

コロナ禍における印刷需要の減少も印刷業界が抱える大きな課題です。新型コロナウイルスの流行が印刷需要の減少につながった理由として、以下の2つが挙げられます。

- 三密防止のためにイベント自粛が続き、ポスター・パンフレット・チラシ等の印刷需要が減少した

- テレワークの推進により、事務用印刷物を要する場面や名刺交換の機会が減少した

ただし、コロナ禍でも印刷物の需要が下がらなかった分野があります。その1つが飲食業界です。外出自粛の推進によりテイクアウトの需要が高まったため、テイクアウトメニューの印刷ニーズが急速に高まるという動きがありました。

また、在宅時間の増加により通信販売の需要が拡大したため、パッケージや梱包資材の印刷受注量は増加傾向にあります。

印刷業界の動向2選

続いて、印刷業界にみられる動向を紹介します。前章で印刷業界が抱えている課題について紹介しましたが、印刷業界にみられる動きや特徴は悪いものだけではありません。

印刷業界の動向として、主に以下の2つが挙げられます。

- デジタル分野における事業拡大

- 積極的な海外展開

それぞれ詳しく解説します。

①デジタル分野における事業拡大

近年の印刷業界に見られる、そして期待される動きの1つが、デジタル分野における事業拡大です。

デジタル化の加速による紙媒体の需要減少は避けられません。実際、印刷業界の市場縮小はデジタル化が大きな原因として挙げられます。

しかし前述のように、デジタル化の浸透と共に国内の印刷通販市場には好調傾向がみられます。Webサイトを通じて簡単に印刷の発注ができるサービスが増えており、個人事業者の需要も取り込めるようになってきました。

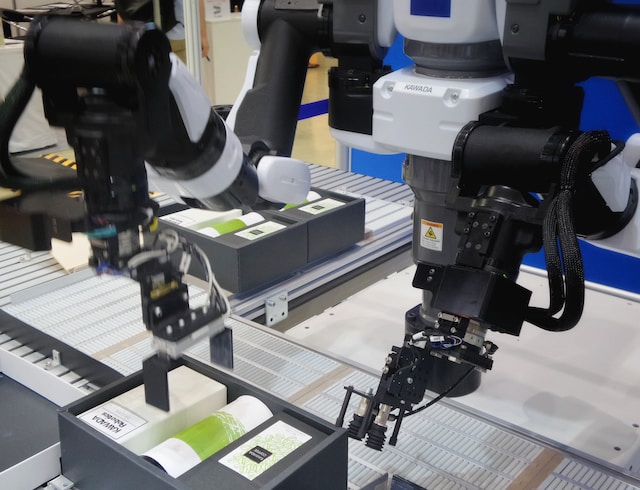

また、AIやデジタル技術を活用してサービスを提供する印刷会社も増えています。デジタル分野と印刷技術を上手く掛け合わせた新たな事業に注目が寄せられています。

②積極的な海外展開

積極的な海外展開も、印刷業界にみられる大きな動きの1つです。

前述のように、国内の一般印刷市場規模には減少傾向がみられます。デジタル分野における事業拡大や印刷通販市場規模の好調推移を考慮しても、国内市場の大きな成長はあまり期待できないといえます。

そこで注目を集めているのが海外市場です。近年は印刷業界の主要企業である大日本印刷をはじめ、海外へ販路を広げている企業が増えています。

また、アジア地域における印刷業界のデジタル化支援を行う印刷会社も存在します。今後、印刷業界における海外展開はさらに加速するでしょう。

印刷業界の主要企業3選

最後に、印刷業界における主要企業を紹介します。今回取り上げたのは以下の3社です。

- TOPPANホールディングス

- 大日本印刷

- NISSHA

それぞれ詳しく解説します。

①TOPPANホールディングス

TOPPANホールディングスは印刷テクノロジーをベースに、複数の成長領域および事業系を掛け合わせた製品・サービス展開を行っています。

TOPPANグループの主な製品・サービスは以下の通りです。

- 出版・製版・印刷全般

- 企業の広報・広告等に関するコミュニケーションツールの企画制作

- 印刷およびセキュリティソリューションに関するサービスアクティビティ

| 社名 | TOPPANホールディングス株式会社 |

| 創業日 | 1900年1月17日(前身「凸版印刷合資会社」の創立日) |

| 売上高 | 連結売上高 1,638,833百万円(2023年3月末現在) |

| ビジョン・戦略 | 基本方針「Digital & Sustainable Transformation」 |

②大日本印刷

大日本印刷は前身の秀英舎の時代を含めると約150年という長い歴史を持つ会社です。スマートコミュニケーション部門、ライフ&ヘルスケア部門、エレクトロニクス部門の3つから事業が構成されています。

大日本印刷の主な製品・サービスを紹介します。

- 出版・製版・印刷全般

- 昇華型熱転写記録材等のイメージングコミュニケーション関連

- パッケージや住宅用内外装化粧材等、梱包・生活空間関連全般

| 社名 | 大日本印刷株式会社 |

| 創業日 | 1876年10月9日(前身「秀英舎」の創立日) |

| 売上高 | 連結売上高 1,373,209百万円(2023年3月31日現在) |

| ビジョン・戦略 | 企業理念「人と社会をつなぎ、新しい価値を提供する」 |

③NISSHA

NISSHAは印刷、コーティング、成形、金属加工に強みを持つ会社です。産業資材・ディバイス・メディカルテクノロジーの3事業を中心にグローバルに展開しており、海外売上が大きな割合を占めています。

NISSHAの主な製品・サービスとして、以下の例が挙げられます。

- 出版・製版・印刷全般

- 蒸着紙やサステナブル成形品等のサステナブル資材

- フィルムタッチセンサーやフォースセンサー等のディバイス関連

| 社名 | NISSHA株式会社 |

| 創業日 | 1929年10月6日 |

| 売上高 | 193,963百万円(2022年12月期) |

| ビジョン・戦略 | ミッション「多様な人材能力と情熱を結集し、継続的な技術の創出と経済・社会価値への展開を通じて、人々の豊かな生活を実現する」 |

印刷業界への理解を深めて選考準備を進めよう

印刷業界は大きな課題を抱えていると同時に、大きな可能性を秘めている業界ともいえるでしょう。印刷業界は紙媒体の需要低下に伴い一般印刷市場全体は低迷しているものの、印刷通販市場は好調傾向です。近年の動向としては、デジタル分野における事業拡大や積極的な海外展開がみられます。

今回紹介した内容を、ぜひ印刷業界の業界研究および企業研究に活用してください。

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。