就活生の方は、全ての企業から内定をもらえないという意味の「全落ち」という言葉をよく耳にしますよね。

「全落ちしたらどうしよう…」「本当にどこかに内定をもらえるのかな」と不安に思う方も多いはずでしょう。しかし、実は「全落ち」する人はみなさんが思っているほど多くありません。

本記事では、全落ちの確率が低い理由や、全落ちを回避するコツを紹介します。さらに万が一、就活で全落ちしてしまった人向けのメンタル回復方法も紹介しているのでぜひ参考にしてください。

キャリアアドバイザー 大和

高校時代キャプテンとしてサッカーに明け暮れ、全国ベスト8。プロからの誘いを断り、新卒で株式会社シーマインドキャリアへ入社。過去経験を活かし、体育会学生の就活支援並びにメンターとして活躍中。

就活で全落ちする確率は低い

「全落ち」という言葉を耳にして不安を感じる就活生も多いでしょう。しかし実際のところ、就活で全落ちする確率は低いと言われています。

大学の就職率データを見ると、多くの大学で96%以上の学生が就職していることが分かります。これは、ほとんどの就活生が何らかの形で内定を獲得できているということなのです。

そのため、もちろん簡単に内定が決まるわけではありませんが、「全落ちするかもしれない…」と過度に不安に思う必要はありませんよ。

就活で全落ちする人の6つの特徴

就活で全落ちする確率は低いとはいえ、全落ちしてしまう可能性もゼロではありません。

ここでは、全落ちしやすい人に共通する6つの特徴を紹介します。自分の就活に対する姿勢を見直すきっかけにしてみてください。

①倍率の高い企業ばかり受けている

倍率の高い企業ばかり受けていることも全落ちしやすい人の特徴の1つです。

就活中は、ついつい有名企業や人気企業ばかりに目が行ってしまいがちですよね。しかし、倍率の高い企業だけを受けていると、その分全落ちのリスクが高まります。

人気企業だけでなく、自分の適性や価値観に合った中小企業や、成長中の企業にも目を向けてみましょう。

大企業は競争率が非常に高く、優秀な人が多く集まります。まずは中小企業や大企業の子会社から受けてみるのがおすすめですよ。

②落ちた原因を分析できていない

落ちた原因をしっかり分析できていないと、改善すべき点が残ったまま次の就活に進むことになり、全落ちのリスクが高まってしまいます。

まずは、なぜ不採用になったのかすぐに原因を分析してみましょう。具体的には、エントリーシートの内容や面接での受け答えなどを振り返ってみてください。

可能であれば、企業にフィードバックを求めるのも良いでしょう。客観的な視点でのアドバイスが貰えるかもしれませんよ。

もっと詳しく落ちた原因を分析したいという方はこちらを参考にしてください。 面接が通らない理由を考察しよう!原因・対策・効果的な考え方も紹介

③業界を絞りすぎている

「この業界で働きたい!」という強い想いがある就活生も多いでしょう。しかし、特定の業界だけにこだわりすぎると、全落ちのリスクが高まってしまいます。

なぜなら、業界を絞った分より強くその業界を志望する理由を持ち、面接で説明する必要が出てくるためです。

企業によっては、「それって別の業界でも良くない?」と聞かれることも。このような質問をされた場合、他の業界を知らなければ、なかなか答えづらいですよね。

そのため、別の業界も視野に入れ、業界研究をしておくことをおすすめします。

業界の選び方はカリクルエージェントにお任せ!

別の業界も視野に入れた方がいいとはいえ、「自分に合った業界が分からない…」「自分の志望企業に近い業界はどこかな…」などと悩む人も多いでしょう。

また、業界の選び方が分からず「できれば専門家に相談をしたい……」と思っている人は、カリクルのキャリアアドバイザーに相談するのがおすすめです!

キャリアアドバイザーは就活のプロ!カリクルエージェントでは、自己分析指導やES添削、就活のお悩み相談などの就活に関する不安を、専属キャリアアドバイザーが解消してくれます。

手厚い面談や、内定獲得までのマンツーマンの徹底サポートが無料で受けられますよ。就活で悩みを抱えている人は、以下のボタンから相談してみてくださいね。

④エントリー数が極端に少ない

エントリー数が極端に少ない場合も全落ちのリスクを高めてしまいます。

エントリー数が少ないと、それだけ内定を獲得できるチャンスが減ってしまいます。やみくもにエントリーする必要性はありませんが、ESや面接に慣れるためにも視野を広げてエントリー数を増やしましょう。

また、様々な企業のエントリーシートを書くことで、自己分析が深まり、面接対策にもなります。さらに、複数の内定を獲得することで、最終的な就職先を慎重に選べるメリットもありますよ。

遠方だと費用面等で難しいかもしれませんが、最近はオンラインの選考で最終面接のみ対面の企業も増えてきているため、少しでも気になる企業があれば、まずはエントリーしてみてくださいね。

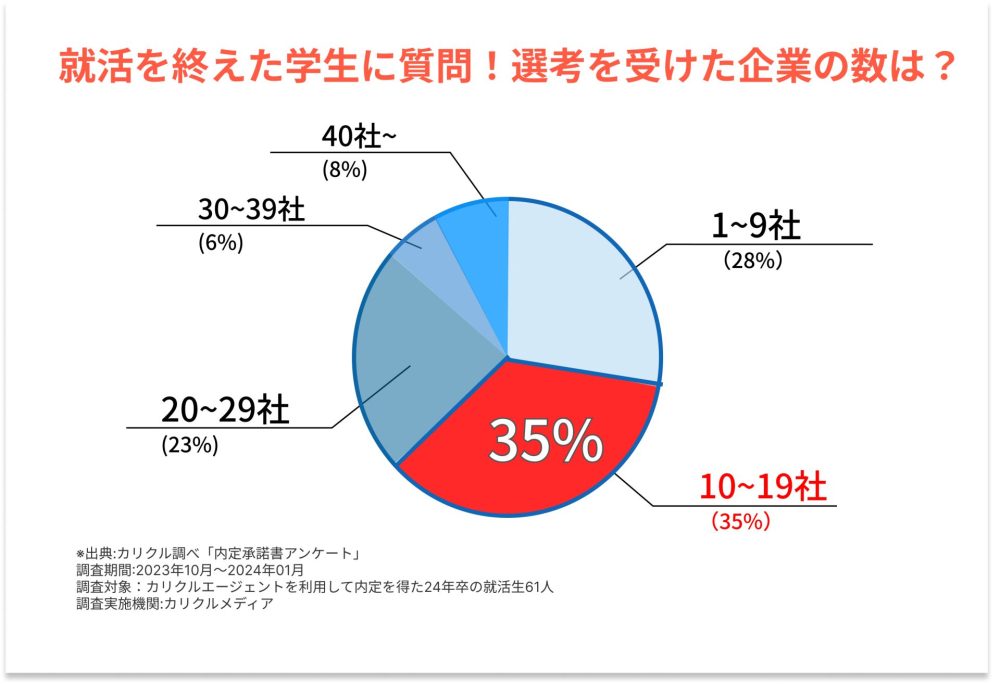

就活生の中には20~50社エントリーしている人もいます。目安としては、10社以上エントリーすると考えると良いですね。

⑤何をしたいのか定まっていない

「自分が何をしたいのか分からない」という状態で就活を進めると、全落ちのリスクが高まってしまいます。

自分が何をしたいのか定まっていないと、志望動機が薄くなってしまいがちなためです。面接官に「なぜうちの会社なのか」と聞かれたとき、説得力のある回答ができないかもしれません。

自分がどんな仕事をしたいのか、定まっていない人は、インターンシップに参加してみたり、自己分析・業界研究を深めたりする中で、徐々に自分の方向性が見えてくるはず。諦めずに、自分の興味や価値観を見つけてみましょう。

⑥選考対策が不十分

エントリーシートや自己分析はばっちりなのに、「なかなか内定が得られない..」という方は選考対策が足りていない可能性が高いと言えます。

闇雲に対策をするのではなく、各企業が選考で重視しているポイントを把握し、それに合わせた準備をすることが大切です。内定者やOB・OGの方に選考の特徴を聞くのもおすすめですよ。

また、実践的な練習をするためにも、まずは興味のある企業だけでなく、様々な企業の面接を経験してみましょう。

就活への不安はカリクルエージェントに相談!

「わからないなりに就活の対策を進めているけど、全然うまくいかない……」「また一次面接に落ちしてしまった……」「まずどこを直せば選考に通るんだろう…」なんて思っていませんか?

就活に行き詰まったなら、まずはカリクルエージェントに相談してみましょう!

カリクルでは、一人ひとりの悩みに合わせて、公式LINEや面談で、気軽にキャリアアドバイザーに就活相談ができます!以下のボタンから、そのまま面談組みもできますよ。

就活は誰も指南してくれないうえに、一度選考に落ちれば立ち直りに時間がかかるもの。1人で悩まず、ぜひ相談してみてくださいね。

【就活を始めたばかりの人向け】全落ちを回避するためのコツ3選

就活を始めたばかりの方の中には、「全落ちはしたくないけど何から手をつければいいのか…」と悩む人も多いでしょう。

しかし、適切な準備と対策をすれば、全落ちのリスクを減らせますよ。ここでは、就活で成功するための3つの重要なポイントを紹介します。

①早めに就活の軸を固める

全落ちを避けるコツの1つは、早めに自分の軸を定めることです。自分が何を大切にし、どんな仕事に就きたいのか、じっくり考えてみましょう。

自身の価値観や興味、得意分野などを整理すると、就活の軸が見えてくるはずです。また軸を早めに固めることで、企業研究も効率的に進められますよ。

ただし、就活の軸に固執し過ぎるのもよくありません。就活の軸を意識しつつ、様々な可能性にも目を向けていきましょう。

➁エントリーはできる限り多めにする

就活の全落ちを回避するコツとして、エントリーをできる限り多めにすることが挙げられます。実際、エントリー数が極端に少ない学生の中に、全落ちしてしまうケースが見られます。

カリクル独自のアンケート結果によれば、10〜19社程度にエントリーする学生が最も多いことが分かっています。そのため全落ちのリスクを減らすには、10社以上を目安にエントリーしてみてくださいね。

ただし単に数を増やすだけでなく、自身の興味や企業との相性などを検討することも大切ですよ。自分のペーㇲを保ちながら、気になる企業に積極的にエントリーしましょう。

③インターンシップに積極的に申し込む

就活を成功させるために、様々な企業のインターンシップに挑戦してみましょう。企業のインターンシップに参加することで、実際の業務を体験できたり、社風を肌で感じ取れますよ。

また、インターンシップでの経験は、エントリーシートや面接で具体的なエピソードとして活用できます。

さらに、社員の方々と交流する中で、就職後のイメージもつかみやすくなるはずですよ。

インターンシップは早期選考に繋がる可能性があるので、最低でも10社以上申し込んでみましょう。ただし締切日に注意してくださいね。

就活で全落ちしてもまだ間に合う!5つの挽回方法

就活で全落ちしてしまって、「自分には就活は向いていない…」「もう就職は諦めた方が良いのかな…」などと感じていませんか?

しかし、完全に諦めるのはまだ早いと言えます。ここでは、全落ちの状態から、内定を勝ち取るための方法を紹介します。ぜひ参考にしてください。

①全落ちした原因を分析する

就活で全落ちしてしまったら、まずは原因を徹底的に分析してください。エントリーシートや面接を振り返り、反省点や足りなかった点を見つめ直しましょう。

例えば、志望動機が曖昧だったり、自己PRが弱かったりしている可能性が挙げられます。また、業界研究や企業研究が不十分だった可能性もあるでしょう。

これらの反省点を洗い出し、具体的な改善策を考えてみてださいね。

②就活エージェントに相談する

全落ちして「もう何をすれば良いか全く分からなくなった…」という方は、就活エージェントに相談するのも1つの手です。

全落ちしてしまう方の中には、企業の調べ方がわからず、大手企業ばかりを手当たり次第に狙う方が意外と多くいます。

就活エージェントは就活生からのヒアリングを元に、中小企業やベンチャー企業などの選択肢も提示してくれるところが魅力。行き詰まったらぜひ相談してみてくださいね。

就活に関する不安はキャリアアドバイザーに相談しよう!

「友人は内定を持っているから相談し辛い…」「周りに全落ちした人がいなくて恥ずかしい…」などと感じてしまい、なかなか第三者に悩みを言い出せないことも多いですよね。

そんな時は、就活のプロであるキャリアアドバイザーと一緒に面接対策を行なうのも1つの手です。カリクルでは、一人ひとりの悩みに合わせて、専属のキャリアアドバイザーに公式LINEやオンライン面談から気軽に就活相談できます。

手厚い面談が受けられ、内定獲得までマンツーマンで徹底サポート!就活に関する不安を誰にも相談できず、1人で悩みを抱え込んでいる人は、ぜひ活用してみてくださいね。

③志望業界・企業規模の幅を広げてみる

志望業界や企業規模の選択肢の幅を広げてみるのも良いでしょう。

なぜなら、志望業界・企業規模を広げ、多くの選考に挑戦することは、面接の場に慣れたり、万が一の場合の滑り止めになったりするためです。

また、能力をつけてからの転職も視野に入れ、キャリアを積めそうな企業を受けてみるのもおすすめですよ。

④通年採用の企業にエントリーする

企業の多くは大学4年の秋頃までに応募を締め切っている場合が多いと言えます。しかし、一部企業では、通年採用をしていることも。

リクルートやサイバーエージェントなどのメガベンチャーでも通年採用は行っているため、受けてみると良いでしょう。

しかし、通年採用はデザイナーやエンジニアなどの職種別採用を行っている企業がほとんどのため、営業職や事務職希望の学生はなかなか見つかりにくいため、注意が必要です。

⑤面接対策を徹底する

全落ちの状態から挽回するためには、面接対策を徹底的に行うことが効果的です。

まず、頻出質問に対する回答を準備し、練習しましょう。自己PR、志望動機、学生時代に力を入れたことなど、基本的な質問には余裕を持って答えられるようにしてください。

また、友人や家族に協力してもらい、模擬面接を重ねましょう。さらに、企業研究を深め、その会社ならではの質問にも対応できるよう準備してください。

もちろん、基本的なビジネスマナーを守ることも大切です。以下の就活マナー攻略BOOKをダウンロードして、事前に確認しましょう。

就活で全落ちした時のメンタル回復方法3選

全落ちを経験した就活生の方の中には、何に対してもやる気が出なくなってしまい、「もう立ち直れないかもしれない…」と感じている方もいるかもしれません。

ここでは、就活で全落ちした時に役立つメンタル回復法を紹介します。プロのアドバイスを参考にして、少しずつ前を向いていきましょう。

①気持ちを紙に書き出す

まずは、手元にある紙とペンを用意して、今の気持ちを素直に書き出してみてください。悔しさ、不安、怒り、どんな感情でも構いません。

この作業をすることで、自分の感情を客観的に把握でき、モヤモヤしていた気持ちが整理されていくはずです。

また、気持ちを整理することで、次にやるべきことが見えてくるはずですよ。

書き出す作業は1人で簡単に行えますし、誰かに見せる必要もないので、ありのままの気持ちを素直に書いてくださいね。

②身近な人に相談する

就活で思うような結果が出ないとき、誰かに話を聞いてもらうのはとても大切です。家族や友達、先輩など、信頼できる人に相談してみましょう。

自分の気持ちを言葉にして伝えてみると、心の中がすっきりするかもしれません。また、話しているうちに新しい考えが浮かぶこともありますよ。

特に就活を経験した先輩からのアドバイスは、就活を進める上でとても参考になるはずですよ。

先輩に質問することで「こんな時、私はこうしたよ」という実体験を聞けるかもしれません。必要に応じて人を頼ることも大切ですよ。

③就活から離れてリフレッシュする

就活に行き詰まりを感じたら、一時的に就活から距離を置くのも良いでしょう。ただし、ただ漠然と休むのではなく、きちんと期限を決めてリフレッシュすることをおすすめします。

例えば、「2週間は就活から完全に離れる」といった具合に、明確な目標を立ててみましょう。この期間中は、自分の趣味や好きなことに没頭し、心身をリセットする時間として活用してください。

ただし、決めた期限が近づいてきたら、少しずつ就活モードに戻る準備を始めましょう。この方法なら、だらだらと時間を過ごすことなく、効果的にリフレッシュできるはずですよ。

全落ちしても道はある!就活以外の4つの進路

もし万が一、内定を全く貰えなかったとしても、人生には就活以外の多くの選択肢が残っています。ここでは、就活以外の4つの進路について紹介します。

自分の興味や適性、将来の目標に照らし合わせて、焦らず、じっくりと自分に合った道を探してみてください。

①大学院に進学する

就活で思うような結果が得られなかった場合、大学院に進学して自分の専門性を高めるのも1つの選択肢です。

特に理系の方には、大学院生向けの求人を出している企業も多いため、就職の可能性が広がるかもしれません。

一方、文系の方は研究テーマが重要になってきます。進学を考える際は、興味のある分野や将来のキャリアプランを踏まえ、担当教授に相談してみるのもいいでしょう。

②海外に留学する

2つ目は、海外に留学することです。企業によっては、留学経験者向けの特別選考を設けており、帰国後の就職先が広がる可能性がありますよ。

また、実力主義の環境で挑戦したい方には、海外企業への就職を視野に入れるのもおすすめです。興味がある方は、経験者の話を聞いたり、ネットで情報を集めたりしてみましょう。

また留学は、語学力だけでなく、異文化理解やコミュニケーション能力の向上など自身の成長の機会にもなりますよ。

③就職浪人する

就活が思うように進まなかった場合、就職浪人も1つの選択肢です。卒業年をずらし、夏の選考から再挑戦することで、これまでの経験を存分に活かせるかもしれません。

ただし、1度落ちた企業では再度選考を受けられない場合があるので、志望企業の方針を事前に確認しておきましょう。また就職浪人を選んだ場合、面接で「なぜ浪人したのか」と聞かれる場合があります。

この際、単に「就職できなかった」ではなく、「自己分析を深め、本当にやりたいことを見つけるため」など就職浪人の期間をどのように活用したのかをアピールしましょう。

「なぜ就活浪人したのか」という質問には「より専門的なスキルを身につけるため」など自身の成長をアピールできる回答にしましょう。

④既卒として就活する

最終手段として既卒での就活が挙げられますが、この選択肢は慎重に検討しましょう。なぜなら、就労経験のない既卒者は、企業にとって採用メリットが低いと見られがちだからです。

そのため、この道を選ぶ場合は、積極的に自身のスキルを伸ばすことを心掛けましょう。例えばスタートアップ企業でのアルバイト経験を積んだり、業界に関連する資格取得に挑戦したりするのも良いでしょう。

金銭的な問題などでこれらの選択肢を取れない場合は、なるべく既卒での就活は避けてくださいね。

もっと詳しく落ちた原因を分析したいという方はこちらを参考にしてください。 既卒の就活の実態は?成功へ導くための方法とコツを紹介

就活は全落ち=終わりじゃない!希望の進路に向けて頑張ろう

就活で全落ちしてしまっても、それは人生の終わりではありません。むしろ、次の進路に向けての出発点と考え、まずはなぜ落ちてしまったのかを分析しましょう。

また近年、従来とは異なる採用方法が増えているため、視野を広げ様々な選択肢を探ってみることで、希望の進路が見えてくるかもしれませんよ。

そのため、最後まで諦めずに希望の進路に向けてチャレンジし続けることが重要です。

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。