就活のグループディスカッションの対策方法を紹介|GDのコツも解説

グループディスカッションとは、複数人のグループで特定のテーマを議論し、結論を出す選考方法のことです。

しかし「グループディスカッションでどのように対策するべきか分からない」と困っている方も多いでしょう。

そこで、本記事ではグループディスカッションの対策方法を紹介します。ぜひ、就活対策に役立ててみてください。

全て無料!面接対策お助けツール

- 1実際の面接で使われた面接質問集100選

- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。

- 2志望動機テンプレシート

- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作成できる

- 3強み診断

- 60秒で診断!あなたの本当の強みがわかります。

グループディスカッションではなにがみられているのか

グループディスカッションの対策といっても、まずは「面接官はどういうところを評価しているのか?」を知らないと、対策も立てにくいですよね。

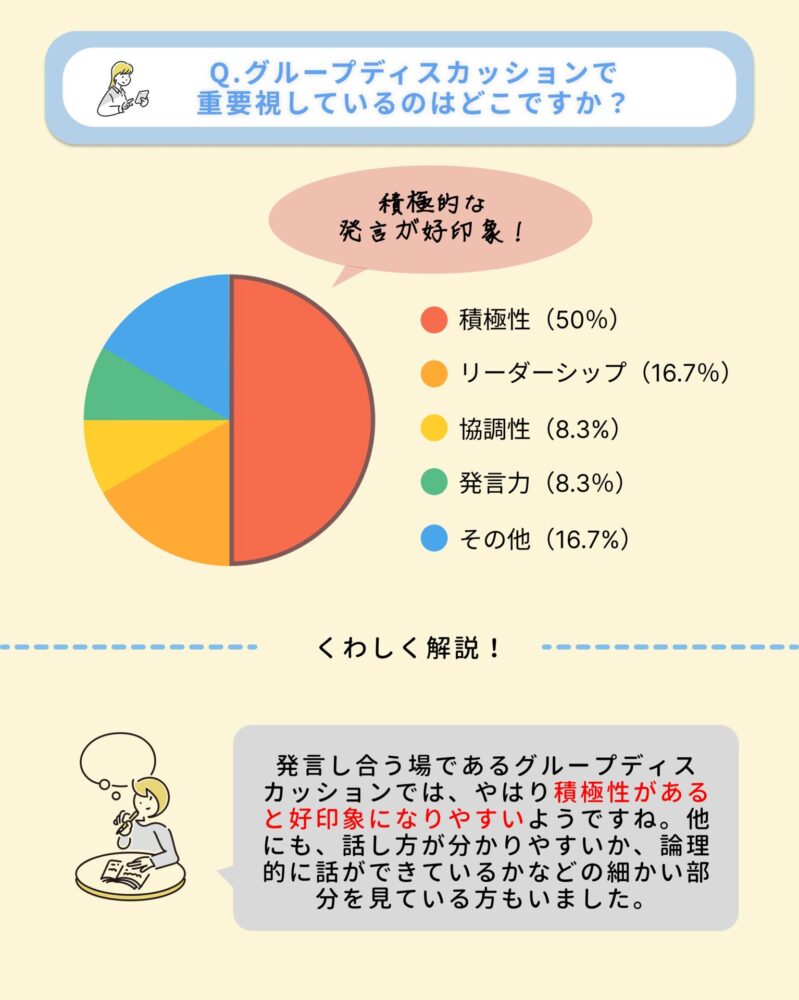

そこで、今回は累計5000人以上の就活生と面談してきたトップ就活エージェントや、最終面接の担当経験もある面接官など、就活のプロ12人に以下のようなアンケートを実施しました!

グループディスカッションという形式上、やはり積極性を重視する方が多くいましたね。他にもあった「リーダーシップ」や「協調性」なども含めて、以下で詳しく解説していきます。

- 積極性

- リーダーシップ

- 協調性

- 発言力

各ポイントの詳細をチェックして、採用担当者に好印象を与えられるようにしましょう。

①積極性

採用担当者は、自分なりの考えを持ち、積極的に行動する学生を高く評価してくれます。

社会人にとって、積極性は欠かせない要素の1つです。また、グループディスカッションという形式上、消極的で発言の少ない人からは個性や考え方が伝わりにくく、評価がしにくいのもありますね。

アンケート結果を見ても、やはり積極性は評価に値すると答えた人が多かった印象です。ディスカッションの際には自ら重要な役割に立候補したり、率先して発言したりすると良いでしょう。

受け身の状態のままだと積極性がないとみなされてしまうので、普段から自分で行動する癖をつけることも大事になります。

②リーダーシップ

リーダーシップとは、目標に向かってグループの行動を促す力のことです。議論中にリーダーシップを発揮することで、好印象を与えられるでしょう。

議論が停滞しそうな時に流れを変える発言をしたり、意見をまとめたりできれば、リーダーシップ力があると評価されやすくなります。

ただし、グループ内でリーダーポジション争いが起きないように注意しましょう。

リーダーはあくまでもグループをまとめる役割なので、周囲との調和を図り、円滑に議論を進めるように意識してください。

③協調性

採用担当者は、他のメンバーの意見を尊重し、周囲のことを考えて行動できる人なのかも見ています。

社会人は、周りの人とコミュニケーションを取りながら仕事を進めなければなりません。協調性がない人は「一緒に働きたくない」と思われてしまいます。

アンケートでも、積極性やリーダーシップを高く評価する意見が多かったですが、それだけでは話し合いは進みません。意見に賛同を示したり、場の空気を壊さないように振る舞うのも重要な能力です。

たとえグループディスカッションで良い意見を出したとしても、他の人の言葉を遮ったり、否定ばかりしていては、協調性がないとみなされるでしょう。

周囲の様子にも気を配りながら議論を深めるようにしてくださいね。

④発言力

アンケートでの回答はやや少なめでしたが、発言量も採用担当者の評価に直結する重要なポイントです。採用担当者は、グループ内で自分の意見をしっかり出せる学生に評価を与える傾向があります。

社会人になったら、与えられた仕事に取り組むだけでなく、自ら意見を出し、企業の業績向上に貢献することが大切です。

自分なりの意見を持ち、積極的に発言する姿を見せれば、企業に役立つ人材だとアピールできるでしょう。

ただし、積極的に発言しようと思って他の人の意見を遮るのは逆効果。ディスカッションはあくまでも話し合いの場なので、他の人に話を振る配慮も見せるようにしてください。

グループディスカッションの対策方法2選

グループディスカッションで成功を収めるためには、あらかじめ対策を行なっておくことが大切です。

心構えをしておけば、緊張することなく本番を迎えられるでしょう。まずは事前にやっておきたい2つの対策方法を紹介します。

- 頻出のお題を抑える

- 時間を定めて練習する

①頻出のお題を抑える

企業から出されるお題によって、グループディスカッションの進め方は変わります。そのため、よく出るお題の内容を確認し、事前に対策を立てておきましょう。

事例としては

- 社会人と学生の違いを挙げよ

- 新卒採用制度を廃止すべきか否か議論せよ

- 店舗の売上を2倍にするには?

といったお題が挙げられます。

企業によって出されるお題は変わるため、キャリアアドバイザーへの質問やOB訪問を通して各企業の傾向を確認し、対策を立ててみてください。

②時間を定めて練習する

ディスカッションに慣れるには、繰り返し練習することも重要なポイントです。複数人で議論する機会をできるだけたくさん作りましょう。

また、ディスカッションには制限時間が設定されており、タイムリミットまでに結論を出すには時間配分を意識する必要があります。

そのため、大学のクラス仲間やサークル仲間などで集まり、時間を決めてディスカッションの実践練習をするのがおすすめです。

平均制限時間は30〜40分ほどなので、本番と同じ時間設定で練習を積み、ディスカッションの感覚を掴むようにしてください。

グループディスカッションを対策する時の3つのコツ

グループディスカッションに自信がなくても、コツを取り入れるとスムーズに討論に参加できるようになります。

- 発言量を多くする

- スタート地点を定める

- 時間意識を持つ

ここからはディスカッションの時に意識したい3つのコツを紹介するので、就活に役立ててみてください。

①発言量を多くする

発言量の多さは、評価に大きな影響を与える基準の1つです。まずは積極的に議論に参加することを意識してください。

発言量を増やすことで「あの学生は、しっかりと自分の意見を持っている」と担当者から評価される可能性が高まります。

また、他の人から否定的な意見を出されたとしても、萎縮せずできる限り発言するよう心がけましょう。

もし特定の人ばかり発言している場合は「△△さんはどう思いますか?」と他の人に話を振り、流れを変えるのがおすすめです。

②スタート地点を定める

本格的な議論の前には、お題の定義や前提を定める必要があります。

ディスカッションのお題は抽象的なものが多く、スタート地点があやふやだと議論がまとまらないまま結論に行き着けなくなるので、気をつけてくださいね。

例えば、お題が「コンビニの売上を2倍にするには?」だった場合は「駅前にあるコンビニで、周囲に複数の競合店舗がある」といった前提を定める必要があります。

グループ内で具体的な共通認識を作っておけば、より深い議論が可能になり、採用担当から高評価を得やすくなるでしょう。

③時間意識を持つ

ディスカッションでは、制限時間内に結論を出せなければなりません。せっかく良い意見が出ても、時間内に結論が出なければ意味がないので注意が必要です。

時間に対する意識が低いと、採用担当者に「時間にルーズな人だ」という印象を与え、評価に悪影響が及ぶ可能性があります。

そのため、議論に入る前は必ずグループで時間配分を決めてください。メンバーで意見を出し、結論をまとめるまでの時間配分が決まっていれば、制限時間を過ぎることはないでしょう。

グループディスカッションの進行の流れ

グループディスカッションの前には、基本的な流れを把握しておくことが重要です。

- 役割を決める

- タイムスケジュールを決める

- アイディアを出し合う

- 内容を整理してまとめる

時間配分も意識しながら、議論の流れを確認していきましょう。

①役割を決める

ディスカッションでは、最初にそれぞれの役割を決めるのが基本です。役割が不明確だと議論がまとまらず、結論を出すのが困難になります。

自分の力を発揮できる役割を選べるように、各役割の詳細を確認していきましょう。

リーダー

リーダーは、ディスカッションを進める司会役であるため、活発な議論を促すことがポイントです。

全てのメンバーが発言できるよう均等に話を振り、複数の意見をまとめながら結論を導き出せるようにしましょう。

タイムキーパー

タイムキーパーは時間配分を確認し、タイムリミットまでに結論を出せるようにする役割を担っています。

ただ時間を伝えるだけでなく「残り時間5分なので、意見をまとめて結論を出しましょう」など、時間配分を意識しながら議論の流れを整理することが大切です。

発表者

発表者は、グループでまとめた案を発表する役割を担当します。全ての意見を整理し、分かりやすく説明する力が必要です。

発表の際には「結論と理由」「結論に至るまでの過程」を他グループに解説するだけでなく、質問にも答えるため、回答の準備もしておきましょう。

②タイムスケジュールを決める

グループディスカッションには制限時間が定められているので、タイムスケジュールを決めてから議論を深めていくことになります。

タイムスケジュールを決めるのに時間がかかりすぎないよう、事前に時間配分の基本を覚えておくと安心です。

例えば、制限時間が20分なら、自己紹介と役割決めに1分、アイデア出しに10分、アイデアの整理に4分、発表準備に5分といった時間配分が考えられます。

明確な時間配分があればタイムリミットまでに意見をまとめやすくなるので、余裕を持って最終的な結論を出せるでしょう。

③アイディアを出し合う

事前に決めた時間内で、アイディアを出していきます。たくさんの意見を出すことで議論が活性化されるため、できるだけ多くのアイディアを出しましょう。

たとえ他と似たような意見でも、発言を躊躇する必要はありません。「私も△△さんと同じ意見で、〜〜と考えています」と自分の立場を明確にすることが大切です。

また、アイディアを出す時には、他の人の意見を否定しないようにしてください。議論が停滞する原因になるだけでなく、評価にも悪影響を及ぼします。

④内容を整理してまとめる

最後に、全体の意見を整理します。アイディアを出したままでは最終的な結論が出ないので、時間が来たらすぐにまとめに入りましょう。

各メンバーのアイディアの中で類似したものを「案①」「案②」といったように分類し、どれをグループとしての結論にするか検討してください。

各アイディアの長所と短所を的確に評価し、場合によっては複数の案を合体させる工夫も必要です。

また、最終的に発表できる形にまとめるのに加え、想定される質問への対策も考えておくと良いでしょう。

グループディスカッションのクラッシャーの対応方法3選

最後に、クラッシャーへの対応方法を紹介します。クラッシャーとは、人の意見を聞かなかったり、相手の意見を否定したりして議論を壊す存在のことです。

グループ内にクラッシャーがいる場合、早めに対処する必要があります。ここでは3つの対策を紹介するので、参考にしてみて下さいね。

①他人の意見を否定するクラッシャー

「それは違うと思うよ」と否定的な発言ばかりするタイプは、否定に終始して自らのアイディアは出さない傾向があります。

まずは「△△さんの意見も分かりますが、既に半分の時間が過ぎているので、いったん進めましょう」と否定的な発言を止めましょう。

それでも否定発言が止まらない時は「では、あなたはどうすべきだと思いますか?」と相手の意見を聞いてください。

自分からアイディアを出すことを促せば、相手も否定的な意見ばかりは言えなくなるはずです。

②間違った仕切りをするリーダークラッシャー

リーダーを務めているのにも関わらず、議論の流れや時間を意識せずディスカッションを進行しようとするタイプも存在します。

リーダークラッシャーに任せきりだと制限時間内に議論がまとまらず、結論が出せなくなるため、リーダーの代わりにグループを先導するようにしましょう。

例えば、リーダーが定義なしに議論を進めようとしたら「まずは、定義を決めましょう」といったように、ディスカッションが適切な流れに乗るようにしてください。

③全てを元に戻すクラッシャー

グループ内で結論が出たにも関わらず「そもそも、この案は○○なのでは?」と議論をひっくり返すような発言をする人にも注意が必要です。

残り時間が少ない中で全ての議論がスタート地点に戻ると、結論を出すのが困難になります。

「その意見も一理ありますが、今はこれまでの流れを継続して、結論を出すことに集中しましょう」と相手の意見を受け止めてから議論を続けると良いでしょう。

相手の意見を否定せず前に進めることで、波風を立てず結論を導き出せるようになります。

グループディスカッションは対策をして慣れていこう

グループディスカッションは、慣れることが大切です。時間配分や議論の進め方を事前に練習しておくことで、スムーズに本番に臨めるようになるでしょう。

また、議論を停滞させるクラッシャーの存在にも注意して、対策を立てておくと安心です。万全の準備を整えて、グループディスカッションに挑みましょう。

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。