就活を始めてみたものの、「将来やりたいことが見つからない」「自分がやりたい仕事がないと、就職できないのではないか…」と不安な就活生は多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、やりたいことの見つけ方や、やりたいことがない場合の企業探しのコツを紹介します。

ぜひ本記事を参考に、前向きに就活を進めてみてください。

.jpg)

キャリアアドバイザー 鈴木

新卒で大手金融機関に入社したが、成長のスピードの遅さと、年功序列に懸念を抱き転職を決意。 転職する際、スピードの速さと裁量が持てるという2軸で転職活動をし、シーマインドキャリアに入社。 入社後、キャリアアドバイザーとして年間1000人以上の学生の就活相談をし、実績No.1を獲得。

やりたいことがないと就職できない?

やりたいことが決まらないと、就活が進まないのではないかと感じてしまいますよね。しかし、やりたいことがなくても就職することはできます。

やりたいことがない状況をプラスに考え、就活を進めてみましょう。

①やりたいことが見つからなくても大丈夫

やりたいことが見つからないと就活ができないわけではありませんので、必要以上に焦らなくても大丈夫だということは最初にお伝えしておきます。

最初からやりたいことが明確な人も当然いますが、就活の一環として業界研究や企業研究をして理解を深め、興味のあることを見つけていくのが一般的です。

勤務経験が乏しい学生が「働くイメージが持てない」「やりたいことが見つからない」というのは珍しいことではありません。

また、実際に働いて初めて自分の得意分野ややりたいことに気付いたという方は大勢います。現在社会人として働いている人の中にも、自分のやりたいことを模索中の人は大勢いるでしょう。

②やりたいことがない=選択肢が多い

やりたいことがないのは珍しいことではありません。特に、新卒の人は学生生活が長かった分、企業や業界のことを詳しく知らなくても問題ありません。

そのため、まずは色々な経験を通して知識をつけてみましょう。「やりたいことがない」は言い換えば、将来の可能性がたくさんあるということです。

自分の将来を想像する上でも、やりたいことを見つけるためには、幅広い知識や経験を身につけることが鍵となります。

③やりたいことがなくても就活はできる

「業界や企業が多すぎて、やりたいことがわからない!」という人でも大丈夫。やりたいことが決まっていなくても、就活することはできます。

企業研究や説明会、インターンなどに参加していく中で、自分は何がやりたいのか、何が向いているのかが見えてきますよ。

やりたいことを無理に決めて業界を絞ったりせず、まずは業界や職種、企業について幅広く調べてみましょう。

【必見】やりたいことがなくてもできる就活の始め方4ステップ

やりたいことがなくて困っている人でも、就活は始めることができます。就活の第一歩として、まずは自己分析や業界分析を行うことから進めてみましょう。

ここでは、やりたいことがない人が最初にすべき準備について紹介します。以下の4ステップを参考に、就活を進めてみましょう。

STEP1|自分の強みや性格を分析しよう

まずは、自分が得意なことや性格を言語化してまとめてみましょう。

例えば「飲食のアルバイトで、人と話すことが好きだった」など、今までの経験から感じたことや学んだことを書き出すだけでも、自分の長所や短所が見えてきますよ。

「自己分析をしても、アピールできるような性格が見つからない…」と不安な方は、就活のプロであるキャリアアドバイザーに相談するのもおすすめです。

カリクルでは、プロの就活エージェントが就活生一人一人のお悩みに答えます。自分の強みやアピールできる性格、やりたいことを一緒に見つけてみましょう。

STEP2|業界・職種を知ろう

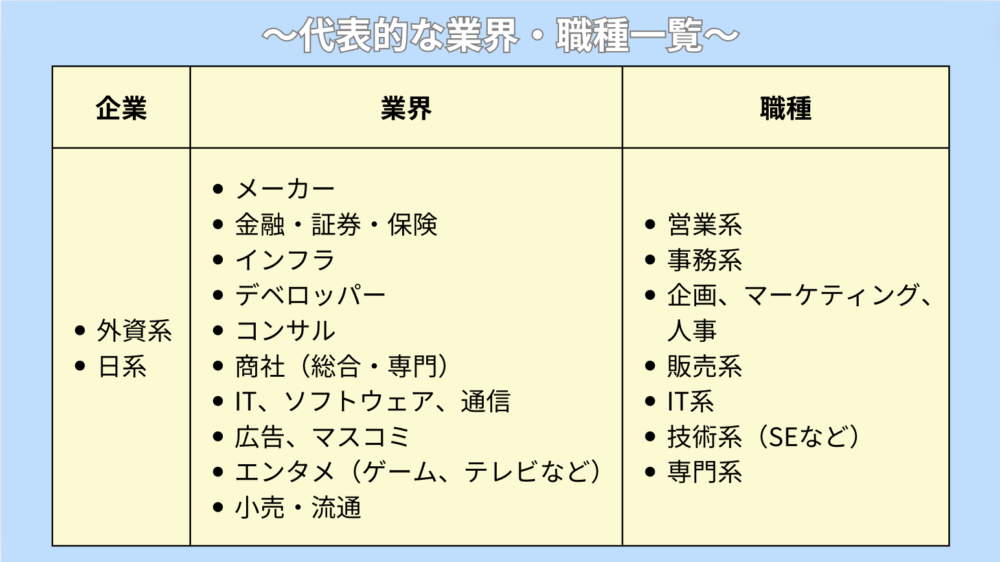

次は、主な業界・職種を把握しましょう。

日本にはあらゆる業界や企業があります。例えばメーカーには、食品、化粧品、自動車など、非常に多くの種類が存在します。

また、メーカーの中でも、事務職、開発職、企画職、広報職…など職種は多岐にわたります。

ここでは、代表的な業界・職種を一覧で紹介します。以下の表を参考に、どのような業界や職種があるのかを見てみましょう。

外資系企業と日系企業では、事業内容が大きく異なります。例えば、外資系では海外企業を相手にしたコンサルティングファームやIT事業を行っている会社が多く存在します。

また、業界や職種ごとにも特色があります。例えば、マスコミ業界はメディアを通じて人々に情報を届けるビジネスを行っており、特に「記者」は情報を収集しまとめる役割を持っています。

少しでも気になる業界や職種は、一度調べてみましょう。これまで知らなかった仕事や業界に出会えるかもしれませんよ。

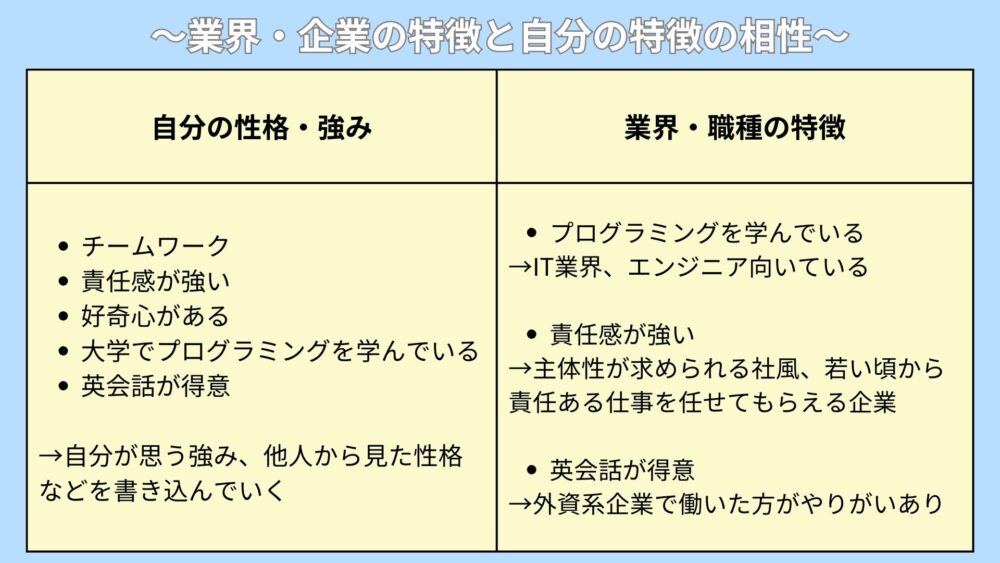

STEP3|業界・職種の特徴と自分の特徴の相性を知ろう

最後に、STEP1、2で把握した「自分の強みや性格」と「業界や職種」の相性がよさそうな志望業界を見つけてみましょう。

例えば、プログラミングスキルを活かしたい人は「IT業界や企業のシステムを扱う部門」、チームを引っ張っていくのが得意な人は「仲間と協力して行う企画職や開発職」などが向いているかもしれません。

また、志望業界を1つに決める必要はありません。少しでも気になる業界も含めて3~5つに絞り、就活の選択肢の幅を広げてみましょう。

STEP4|企業HPを調べたり説明会に参加したりしよう

自己分析や業界分析を行った後は、企業の説明会やインターンシップなどに参加し、志望企業への理解を深めましょう。

自分の目で企業を見ることで、ネットでは伝わりきらない魅力や、自分の想像とは違う点を発見することができます。

しかし、インターンシップに参加する場合は注意が必要です。インターンシップは選考を含むことが高く、WEBテストや面接の練習、企業情報への知識などが必要になります。参加する場合は、あらかじめて企業について理解した上で臨みましょう。

インターンシップに参加することで、早期選考への案内や、選考の優遇などを受けられる可能性がありますよ。

とはいっても、「そもそもインターンシップの選考が通るか心配…」という方もいますよね。

カリクルでは、経験豊富なキャリアアドバイザーが、ESの添削や面接練習、お悩み相談まで徹底サポートします!

また、LINEを使って相談することができるので、忙しい就活生でも、気軽に対策を始めることができますよ。ぜひ一緒に早期内定を目指しましょう!

【就活の軸】やりたいことを見つける方法5選

やりたいことがないから、まずはやりたいこと自体を見つけたい!という人もいるのではないでしょうか。

ここでは、やりたいことを見つける方法を5つ紹介します。これらの方法を参考に、就活の軸である「やりたいこと」を見つけてみましょう。

①夏・秋・冬インターンシップに参加する

1つ目は、夏・秋・冬インターンシップに参加することです。

インターンシップでは、実際の業務に近い体験ができるほか、社員の方から直接アドバイスやフィードバックをもらうこともできます。

実際の業務に関わる中で「楽しい」「面白い」「得意だ」と感じたことを元に、やりたいことを見つけてみましょう。

インターンシップでは、Webテストや面接練習、企業への最低限の知識などが必要になります。事前に対策を立てて参加しましょう。

②「できること」「頑張れたこと」から考える

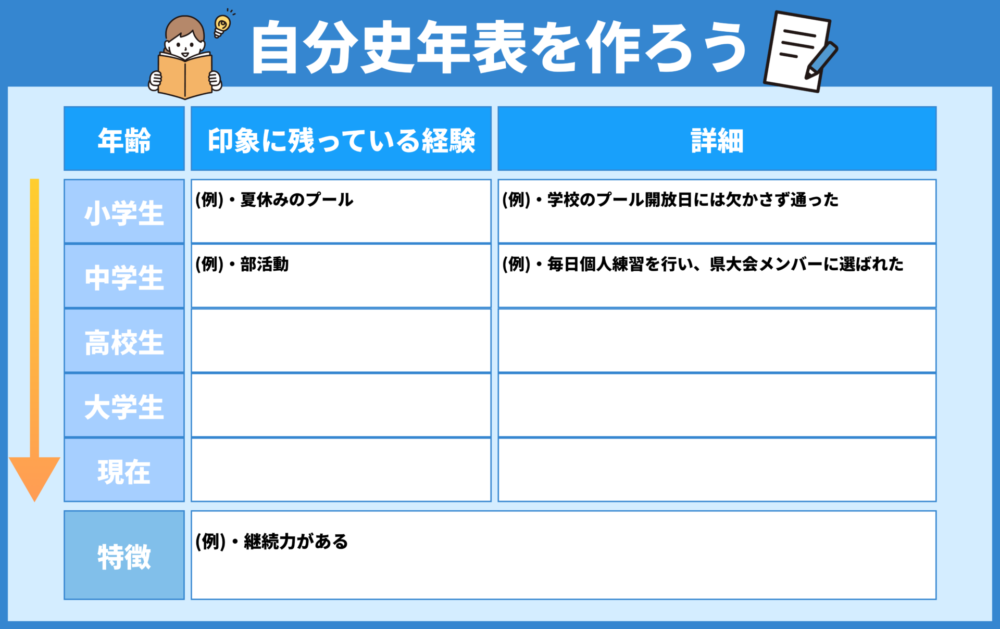

2つ目は、自分の人生を振り返ることです。

自分が得意なことは仕事にできる可能性が高く、仕事のやる気にもつながります。一方、仕事に興味があったとしても、適性がなければ後々辛くなってしまいます。

そこでまずは、自分史のフォーマットを使って、自分の得意・苦手分野を洗い出し、将来やりたい仕事を見つけてみましょう。

▼自分史フォーマット

例えば、これまで頑張ってきたことは何か、嬉しい・悔しい・大変と感じた出来事は何か、などを思い返すことで、自分が打ち込めるものを見つけることができるかもしれません。

後悔のない就活をするためにも、自分の人生を一度振り返ってみましょう。

③理想の姿やロールモデルを見つける

3つ目は、理想の社会人像やロールモデルを見つけることです。

例えば、人に頼られる存在になりたいならば、コンサルティングやマネージャー、自分でどんどん成長していきたい人は、数値を大切にする営業職や専門技術を磨く研究員などが合っていると言えるでしょう。

また、OB・OGや企業の社員、親など、身近で尊敬できる人をロールモデルとする方法もあります。「〇〇さんみたいな働き方をしたい」という具体的な理想像があると、自分のなりたい姿が想像しやすいでしょう。

理想の社会人を目標にすることで、就活へのモチベーションを高めることができますよ。

④「Will・Can・Must」を考える

4つ目は、「Will・Can・Must」を考えることです。

「やりたいことがない」場合はWill(理想や目標)が見えていない状態ですので、まずはCan(できること・得意なこと)を、次にMust(社会から求められること)を考えてリストアップてみましょう。

Canでは、資格などはもちろん、学生時代の経験や性格面の強みも書き出します。Mustでは、様々な職種・業種・業界ごとに求められるであろうスキルを書き出しましょう。

| Can | ・TOEIC800点 ・プログラミング ・バイトで接客経験あり ・部活でキャプテンとしてチームをまとめた ・継続して努力できる ・負けず嫌い ・絵や工作が得意 など |

| Must | 【営業】コミュニケーション能力・提案力・交渉力 など 【事務】基本的なPCスキル・資料作成能力・正確性 など 【外資系】英語力・積極性・向上心 など 【商社】体力・交渉力・人心把握能力 など 【IT】PCスキル・論理的思考力・分析力 など 【コンサルティング】分析力・問題解決力・コミュニケーション能力 など 【金融】責任感・情報収集力・誠実さ など 【医療】チームワーク・臨機応変に対応する力・コミュニケーション能力 など 【美容】情報収集力・コミュニケーション能力・流行に敏感である など |

Mustの中に自分ができること(Can)がないかを探し、その中で少しでも興味が湧くものが見つけられたら業界・企業研究をしてみましょう。

⑤OB・OGを訪問する

5つ目は、とにかくOB・OGを訪問することです。

先輩方に話を聞くうちに興味を持てるものが見つかったり、「この人のようになりたい」という目標となる人物に出会えたりする可能性があります。

OB・OG訪問は、普段会うことのない「自分の知らない世界で生きる人」の話を聞ける場です。業界に対して持っていたイメージと違った発見や、価値観が変わる出会いがあるかもしれません。

【本音でOK】やりたいことがない人の企業探しのコツ

「やりたいことは特にないけど、福利厚生が手厚いところがいい」「残業したくない」などと思っている人も多いのではないでしょうか。

結論、本音で企業を選ぶという方法もOKです。むしろ本音で企業を探すことで、より自分に合った企業を見つけられることも。

ただし、面接などで志望理由を話す際は、本音をそのまま伝えないように注意する必要があります。

以下の企業を選ぶ時の7つのコツを参考にしつつ、企業探しをしてみましょう。

- 福利厚生や給与面から探してみる

- 休暇取得率や残業時間で探してみる

- 資格やスキルから探してみる

- 勤務地で探してみる

- 勤務形態で探してみる

- キャリアアップできるかで探してみる

- 興味があるキーワードで検索して探す

①福利厚生や給与面から探してみる

1つ目は、福利厚生や給与についてです。

特に安定して働きたい、若いうちに昇進してたくさん働きたい、と考えている人は、企業の福利厚生や給与をよく確認してみましょう。

成果を重視する企業や、個々の活躍を重視する企業などを中心に探すと、希望の企業が見えてくるかもしれません。

②休暇取得率や残業時間で探してみる

2つ目は、休暇取得率や残業時間です。

ワークライフバランスを重視したい人にとって、どのくらいプライベートの時間が取れるのかどうか、気になるところでしょう。

その場合は、四季報やインターネットの口コミ情報から、志望企業の平均残業時間を調べてみましょう。

休暇取得率と残業時間を調べることで、仕事と自分の生活を両立できるか、確かめることができますよ。

③資格やスキルから探してみる

3つ目は、資格やスキルです。

例えば、プログラミングスキルを持っている人はSE職、語学スキルがある人は外資系企業や商社など、資格やスキルを職業とつなげて考えることができます。

仕事に活かせそうな資格やスキルを持っている人は、ぜひ検索してみましょう。

④勤務地で探してみる

4つ目は、勤務地で探すことです。

東京勤務がいい場合は、転勤が少ない企業を選ぶ、グローバルな現場で働きたい場合は、海外勤務ありの企業を選ぶ、など就活の軸から考えてみましょう。

勤務地が定まることで、働きたい職場を絞り込み、志望企業を選びやすくなりますよ。

勤務地は、企業のWebサイトや就活サイトで確認することができます。理想の社会人生活を送るためにも、一度調べてみましょう。

⑤勤務形態で探してみる

5つ目は、勤務形態です。

近年は、在宅勤務やフレックスタイムといった幅広い働き方が広がっています。

希望する勤務形態に絞って探すことで、自分が企業で働いている様子をイメージしながら企業選びをすることができますよ。

⑥キャリアアップできるかで探してみる

6つ目は、キャリアアップの機会です。

どんどん成長して自分のスキルを高めたい人は、会社の事業や転勤状況について調べてみましょう。

企業の新規事業立案に携われるか、社内転勤があるかなどを調べることで、キャリアアップの機会があるかどうかを確認することができます。

企業のHPを確認するだけでなく、OG・OB訪問を通して、キャリアアップの機会があるかどうかを直接聞いてみても良いでしょう。

⑦興味があるキーワードで検索して探す

7つ目は、興味があることから企業を探すことです。

就活サイトは、業種や職種以外に、フリーワードで検索することも可能です。

例えば、「お酒」「旅行」「メイク」などと入力してみると、そのキーワードにまつわる企業が表示されます。

興味があるキーワードで探すことで、自分の好きなことに関われる企業を見つけることができますよ。

面接で「やりたいこと」を聞かれる4つの理由

やりたいことがないのに、面接で入社後やりたいことを聞かれて困った、という人は多いのではないでしょうか。

結論、やりたいことがなくても、面接では「建前としてのやりたいこと」を答えることができれば問題ありません。ただし、年収や福利厚生などの本音を伝えてはいけないなど、やりたいことを話す際には注意が必要です。

ここでは、面接で「やりたいこと」を聞かれる4つの理由を紹介します。記事を参考に、やりたいことの伝え方を考えてみましょう。

①自社とマッチしているか判断するため

1つ目は、自社に合う学生であるか判断するためです。

企業は、就活生が思い描いている将来と、企業で実際にできる業務内容に違いがないかを、確認しています。これにより、入社後のミスマッチを防ぎ、早期退職に繋がらないようにしているのです。

面接では、志望企業が求める人物像について調べた上で、自分が「やりたいこと」と繋げて回答しましょう。

企業は、自社でやりたいことがある人ほど、企業に良い影響を及ぼすと考えていますよ。企業情報をよく調べて面接に備えましょう。

➁企業への志望熱意を図るため

2つ目は、企業への志望熱意を図るためです。

入社後にやりたいことを答えられるということは、企業研究をしっかりやっている、将来のビジョンや仕事への熱意をもっていると言えます。

面接では、事前に企業の情報を調べた上で、なぜその企業を選んだか、入社後どのように活躍したいかなどを伝えましょう。

③自社への理解度を確認するため

3つ目は、自社への理解度を確認するためです。

例えば、リスクを抑えた堅実な経営方針である企業に対して「ベンチャー企業のようにどんどん新しいことに挑戦したい」と答えてしまうと「企業理解が低いのかな」と思われるでしょう。

また、どの業界にも通じるような内容では「ほかの企業でもよかったのでは?」と判断されてしまいます。

面接では、その企業ならではの魅力や、その企業でしかできないことに触れましょう。

④論理的に伝える能力をみるため

4つ目は、論理的に話す力を見るためです。

ただやりたいことを話すだけでは、一般論で終わってしまいます。そのため企業は、論理的に自分の意見を伝える能力によって、信頼できる人かどうかを判断しています。

面接では、「やりたいこと」「なぜやりたいのか」「実際にどう活躍できるのか」という主張と根拠を合わせて話すと良いでしょう。

自社でしかできないことを述べることで、志望企業への熱意が伝わりますよ。自分が企業でバリバリ働いている姿を想像しながら、話してみましょう。

面接で「やりたいこと」を聞かれたときのお手本回答を紹介

面接で「やりたいこと」を突然聞かれても、答えに悩んでしまいますよね。ここでは、面接で「やりたいこと」を聞かれたときのOK・NG回答例を紹介します。

やりたいことが見つかった人も、やりたいことがない人も、「弊社でやりたいこと」や「就活の軸」を聞かれた際には、以下の例文を参考に答えてみましょう。

NG例|なぜやりたいか理由が弱い

▼NG例

| 私は、御社にて営業職として貢献したいと考えています。 学生をターゲットとしている御社は、流行や時代のニーズにマッチした商品を毎年展開し、学生にとって欠かせないブランドであると体感してきました。 そんな御社の一員となってこのブランドを支えたいと思い、営業職を希望しています。 |

上記のNG例では以下の2点が不足しています。

- 営業職を選んだ具体的な理由または経験談(志望した動機とエピソード)

- 営業職でどのように活躍したいのか(将来ビジョン)

この2点は必ず押さえましょう。面接時間を意識して回答をまとめることは大切ですが、簡潔にしすぎると熱意が伝わらない恐れがあるので注意してくださいね。

次のOK例は、NG例を推敲した内容なので併せてチェックしてみましょう。

OK例|過去と今後を交えている

▼OK例

| 私は、御社にて営業職として貢献したいと考えています。学生をターゲットとした御社の〇〇シリーズは、学生生活をサポートするための革新的な製品であり、そのブランド価値を強く感じています。 この〇〇シリーズの一員として、その成長に貢献したいという強い思いから、営業職を志望しています。 学生時代、地元の書店でアルバイトをしていました。その経験から、お客様とのコミュニケーションやニーズの把握、提案力の重要性を学びました。特に、御社の〇〇シリーズの新商品の発売時には、顧客に対して商品の特徴や使い方を的確に伝え、販売を促進することができた経験があります。 将来、私は営業職として御社のチームに加わり、〇〇シリーズを通じて学生たちの学習をより充実させたいと考えています。そのためには、まずお客様との信頼関係を築きながら、御社のビジネスを拡大し、新たな市場への展開にも積極的に取り組みたいと思っています。 |

企業の好きな商品を具体的に取り上げ、自分のエピソードと絡めて伝えることで、自分が「やりたいこと」に対する説得力が増します。

また、面接官に伝わりやすい話の構成は、PREP法(結論・理由・経験談・まとめ)です。結論とまとめは内容が重なりますが、まとめでは企業への具体的な貢献内容を伝えるようにしてみましょう。

やりたいことがなくても就活はできる!幅広く業界を知ろう

やりたいことが見つからなくても、就活は進めることができます。自己分析や企業分析、また将来どんな企業で働きたいのか、想像するだけでもやりたいことは見えてきます。

やりたいことがないからといって諦めず、まずは色々な業界を調べることから始めてみましょう。

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。