「面接本番を受ける前にやっておくべき」と言われる模擬面接。

しかし、「本当にやるべきなの?」「やり方がわからない…」「誰に面接官役を頼めばいいの?」と言った疑問やお悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。

結論、模擬面接は行うことをおすすめします。模擬面接で練習を重ねることで、想定外の質問への対応力を高めたり、場慣れすることで落ち着いて本番に臨めるようになるためです。

本記事では、模擬面接を受けるべき人の特徴やメリット、実際の流れまでを詳しく解説します。さらに、練習相手に悩んでいる人のためにおすすめの実施方法もランキング形式で紹介するのでぜひ参考にしてみてくださいね。

.jpg)

キャリアアドバイザー 鈴木

新卒で大手金融機関に入社したが、成長のスピードの遅さと、年功序列に懸念を抱き転職を決意。 転職する際、スピードの速さと裁量が持てるという2軸で転職活動をし、シーマインドキャリアに入社。 入社後、キャリアアドバイザーとして年間1000人以上の学生の就活相談をし、実績No.1を獲得。

全て無料!面接対策お助けツール

- 1実際の面接で使われた面接質問集100選

- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。

- 2志望動機テンプレシート

- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作成できる

- 3強み診断

- 60秒で診断!あなたの本当の強みがわかります。

【まずは基本から】模擬面接とは?大まかな流れも解説

就活を進める中で必要な面接対策。その中でも「模擬面接って何のために、どのように行なうものなの?」と疑問に思っている人は多くいるでしょう。

ここでは、模擬面接の具体的な内容や流れについて詳しく解説していきます。

模擬面接=本番を想定した面接練習

模擬面接とは、面接本番を想定した面接練習のことを指し、面接を行なう環境さえ用意できれば、自分1人でも複数人でも行えます。

模擬面接を実施する場合は、必ず本番の面接を想定して、緊張感や雰囲気を体感しながら練習することが重要となります。

また、模擬面接を行なうことで、自分の弱点を客観視できたり、場慣れできたりするといったメリットもあるため、面接本番に臨む前に一度は行っておくことをおすすめしますよ。

模擬面接を行なうメリットはもちろん他にもあります。詳しくは次章で紹介しているのでチェックしてみてくださいね!

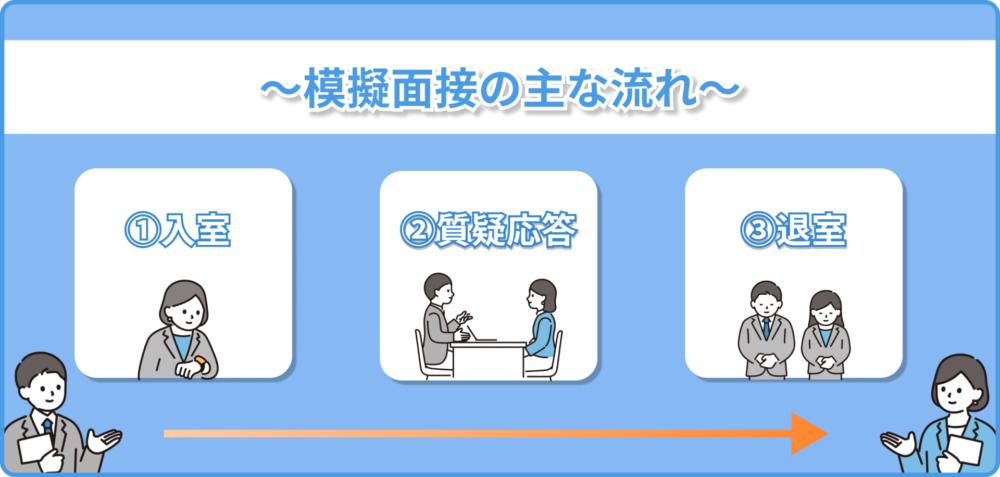

模擬面接の大まかな流れ

模擬面接の概要や目的がわかったところで、ここでは模擬面接の大まかな流れを解説していきましょう。

模擬面接は、基本的に上記の図のような3ステップで構成されています。

ステップごとのポイント

◆入室….元気な声で明るい挨拶

◆質疑応答.…結論ファーストでの回答

◆退室….面接へのお礼・お辞儀のタイミング

意外と簡単だなと思うかもしれませんが、それぞれの過程で守るべきマナーや注意点があります。

詳しくは記事後半で解説していますので、チェックしてみてくださいね。

模擬面接をするメリット3つ

「模擬面接」と聞くと、準備が面倒だなと感じる人も多くいるかもしれません。

しかし、それ以上に模擬面接は行なうことで得られるメリットが多くあります。具体的に以下の3つについて紹介していくので、詳しく見ていきましょう。

①本番でスムーズに受け答えできるようになる

模擬面接をくりかえしていけば、誰でもある程度スムーズに本番で答えられるようになります。

面接がスムーズにいかない原因のほとんどは「不慣れ」だからです。ルールや雰囲気がわからないまま面接に臨むと「緊張しすぎて何も言えない」「マナーが分からず失敗する」などの不測の事態が起こってしまいます。

しかし、模擬面接では、「どんな風に面接が進むのか」「どれくらい緊張感があるのか」などをじかに感じられます。そうやってどんどん場慣れしていけば、本番での失敗はみるみる減っていきますよ。

特に面接経験がない場合は、何をすればいいのかわからない、不安な気持ちから緊張してしまいます。

面接対策は場に慣れることが鍵ですので、とにかく模擬面接を重ねて場慣れしてしまいましょう!

②客観的な視点から弱点を把握できる

模擬面接では、面接時のマナーや回答内容などを客観的な視点から見てもらえ、改善点を把握できるのもメリットの1つです。

この質問への回答の根拠が弱い、入退室のマナーがあまり良くない、姿勢が悪いなど、自分では気付けないような細かい弱点を見つけられるでしょう。

模擬面接を何度も繰り返すことで、弱点の改善に集中的に取り組めるため、面接力を大幅に高められ、自信を持って本番に臨めるようになりますよ。

③想定外の質問でも対応できるようになる

面接で、想定外の質問がくると誰しも焦りますよね。想定外の質問への対応力を高められるのも、模擬面接を行なうメリットの1つ。

模擬面接前に、面接官役に質問リストにない質問をしてもらうようにお願いしておけば、唐突に予期しなかった質問が来ても焦ることなく話す練習ができますよ。

臨機応変な対応ができるかは面接突破の鍵となります。戸惑ってしまい、黙り込んでしまわないように、とにかく対応力をつけておくのが最善です!

模擬面接を受けるべき人の特徴3選

ここまでお伝えしているように、「模擬面接」は面接を控えている就活生に行なってほしい対策方法の1つです。

しかし、模擬面接を行ないたくても対策の時間が取れなかったり、誰かに頼むのを躊躇したりしてしまう人も中にはいるでしょう。

この章では、就活生の中でも特に模擬面接を受けるべき人の特徴を挙げていきます。

上記の特徴に当てはまる人は、特に模擬面接を受けることをおすすめします。その理由も併せて紹介するので、最後までチェックしてくださいね。

①人前で話すのが苦手

人前で話すのが苦手な人は、面接でもより緊張しやすい傾向にあります。本番で普段の実力を発揮するためにも、模擬面接で対策をしておきましょう。

最初は緊張するでしょうが、模擬面接を何度か繰り返していくだけで、なんとなく面接の流れや答え方が掴めてきます。

その中で一度でも『答えられた』経験ができれば、本番で緊張する可能性もぐんと下がりますよ。難しい人は、最初は家族・友人などの気心知れた人と模擬面接をしてもいいですね。

ただ、本番の面接では初対面の面接官とコミュニケーションをとることになるため、大学のキャリアセンターや、就活エージェントのキャリアアドバイザーなどと模擬面接をして話す練習を重ねてみるのもおすすめですよ。

②面接に慣れていない

面接を受けたことがない、1.2回の経験しかない人は、模擬面接で面接慣れしておくと良いでしょう。

面接経験が浅いと、流れがわからず困ったり、緊張しすぎてうまくいかなかったりすることが想定されます。

本番の流れを把握し、面接の雰囲気に慣れておくことで安心して面接本番を迎えられますよ。

特に面接のマナーや話し方などは、やり方を知っているだけでは意味がなく、実際にうまく行動で反映しないと=面接をしてみないと意味がないのです。

しかし、「面接のマナーも流れもあまりわかっていないのに模擬面接をするのも不安」「面接経験がないのが少し恥ずかしくて、周囲の友人には頼みにくい…」といったお悩みを抱えている人もいるのではないでしょうか?

最初は、誰でも面接で上手く話せないとわかっていても、対策をするのにあまり気乗りせず後回しにしてしまいますよね。

そんな方には、カリクル専属アドバイザーによる模擬面接サービスがおすすめです。就活のプロであるキャリアアドバイザーが面接のマナーや流れを細かく教えてくれるため、面接経験0でも大丈夫。

細かい就活の相談に乗ることはもちろん、ESの添削や企業紹介なども全て完全無料で行っています!

\詳しくはこちらから/

③面接に落ちやすいが原因がわからない

面接選考になかなか通過できない、なぜ落ちてしまうのか原因もわからないといった人も、模擬面接を積極的に受けておきましょう。

面接に落ちやすい人の特徴として、間違えた対策をしていたり、そもそも対策が不十分でマナー面や回答の仕方に問題がある場合が挙げられます。

とはいえ、面接の振り返りが完璧にできる就活生のほうが珍しいもの。

知らないマナーや、無意識の癖には気づきにくいですよね。そんなときこそ、模擬面接で客観的な評価をもらいましょう。

\模擬面接ならカリクルにお任せ/

【おすすめ度別】模擬面接の主な実施方法4つを紹介

模擬面接を受けるメリットもわかったところで、ここからは、カリクル編集部がおすすめする模擬面接の実施方法をおすすめ度順に紹介していきます。

特に、模擬面接で面接官役を誰にするかは重要なポイントですよね。やるからにはより効果的なフィードバックをもらいたい!と思う人も多いはず。

面接官役を誰に頼めばいいのか悩んでいる人は特に参考にしてみてくださいね!

①就活エージェントと行なう

模擬面接の面接官役を誰に頼めばいいか悩んでいるなら、業界に精通しており、的確なフィードバックをくれる就活エージェントと面接練習を行うことをおすすめします。

就活エージェントは、学生の就活全般をサポートするサービスを展開していることが多いため、模擬面接はもちろん細かい就活のお悩みも個別相談で丁寧に聞いてもらえるのもメリットの1つです。

カリクルエージェントでは、専属のキャリアアドバイザーと一緒に完全無料で模擬面接を行えます!他のエージェントと比較しても平均8回程度と丁寧に面談を行うため、安心して面接への準備を進められる点も安心ですよ。

さらに、LINEでのES添削も行っているため、面接前に提出するESもしっかりとブラッシュアップできますよ。

\オンライン模擬面接で時間も有効活用/

②大学のキャリアセンター・ハローワークで行なう

次におすすめなのが、大学のキャリアセンターやハローワークで模擬面接を行なうことです。

キャリアセンターは、その大学に在学していれば無料で利用可能。ハローワークは厚生労働省が提供している雇用サービス機関のため、誰でも無料で利用できます。

またどちらも就活エージェントのように就活支援のノウハウを持っており、面接対策も丁寧に手助けしてくれますよ。

③家族・友人と行なう

身近な家族や友人、先輩に頼んで模擬面接をするのも1つの手としておすすめします。

事前にして欲しい質問をリストアップしたり、重点的にみてもらいたいポイントを伝えておくと、より充実した練習になるでしょう。

また家族や友人、先輩などに模擬面接をお願いする場合は、できるだけ面接経験がある人に頼むと、より細かく改善点の指摘を貰えますよ。

④自分で行なう

「面接を直前に控えていて、もう誰かに頼む時間なんてない…」という人は、自分1人で模擬面接を行なってみると良いでしょう。模擬面接は、面接の環境を整えれば1人でも行えますよ。

具体的に1人で行なう際の手順は以下のとおりです。

1人で行なう時の手順

- 本番に近い環境・カメラ・鏡を用意する

- 模擬面接の間は録画をしておき、鏡で表情をチェックしながら行う

- 録画を見て改善点をリストアップする

時間がない場合は、1人で模擬面接を行なうことも1つの手です。しかし、1人だと客観的なアドバイスがもらえないため、極力第三者と一緒に行なうことをおすすめします!

模擬面接のやり方を3ステップで徹底解説!

ここでは、模擬面接の具体的なやり方について解説していきます。

模擬面接や面接が初めてでも、最後まで読めば流れをしっかり掴めますので、ぜひチェックしてくださいね。

①入室|面接官から許可が出てから着席しよう

まずは、入室から模擬面接を始めてください。ただ入るだけでなく、着席までの流れをしっかり把握しましょう。

ドアは3回ノックして、「どうぞ」と返事があってから入ります。入室後にドアを閉める際、面接官に背を向けたり、後ろの手で閉めたりするのはNG。完全に背を向けないよう、斜めに体を向けて閉めるようにしましょう。

ドアを閉めた後は、その場で静止(もしくは椅子の横まで移動してから静止)してお辞儀し、「本日はよろしくお願いします」と挨拶をします。その後、面接官から「どうぞ座ってください」などと、着席の許可が出てから椅子に座りましょう。

オンラインの場合は、すでに着席した状態から面接がスタートしますので注意してくださいね。

②質疑応答|話し方や表情の作り方を意識しよう

入室したら、いよいよ面接でも重要な質疑応答を始めましょう。面接では、面接官から志望動機やガクチカ、自己PRなどの質問を受けます。

初めの頃は、面接官役の人には事前に質問リストを渡しておき、そこから質問をしてもらう形で進めると、落ち着いて回答できますよ。

徐々に回数を重ねて慣れてきたら、面接官役の人からランダムに独自の質問を投げかけてもらいましょう。想定外の質問への対応力を鍛えられます。

面接官役の人には、回答の内容・声量・話すスピード・話す時の表情・目線などを細かく確認してもらってくださいね。

噛んでしまったり、回答を忘れてしまっても途中で練習を中断しないでください!「申し訳ありません」と断ってから、もう一度回答しなおしてくださいね。

本番で想定外のアクシデントが起きる場合もあるため、それに備えて冷静な対処法を練習するつもりで挑みましょう。

③退室|面接のお礼を必ず伝えよう

質疑応答が終わった後は、退室の流れに入ります。「面接は終了です」と言われたら、椅子から立ち上がり、「本日はお忙しい中お時間をいただきありがとうございました」とお礼を言い、お辞儀をしましょう。

そしてドアの前まで歩いていき、「失礼致します」と言い、再度お辞儀をした後に退出します。

最後のお辞儀の後に、面接官とアイコンタクトをとってから退出すると好印象を与えられます!

本番でも活用できる!模擬面接を行う際のコツ5つ

模擬面接を行なったことのある人の中には「模擬面接はできるのに、本番では緊張して失敗する…」という人もいるのではないでしょうか?

「練習だから失敗しても大丈夫」と安心してしまい、本番と同じ感覚で模擬面接に臨めない人は多いのです。

そこで、ここからはより本番に近い模擬面接を行なうためのコツを5つ解説していきます。

面接本番に向けて、しっかり準備を整えておきましょう。

①聞いてほしい質問をリストアップしておく

模擬面接を受ける前には、志望業界や志望企業で聞かれやすい・過去に聞かれている質問などをリストアップしておくと良いでしょう。

面接官役にそのリストを渡して、その中から質問をしてもらえば、想定質問への対策がバッチリできますよ。

▼ 聞かれやすい質問例

| ◼︎志望動機 ◼︎ガクチカ(=学生時代に力を入れたこと) ◼︎自己PR・強み ◼︎自己紹介 ◼︎困難を乗り越えた経験 など |

②回答を暗記しない

模擬面接に限らず、面接本番でも言えることですが、回答の丸暗記はしないようにしましょう。

最初のフレーズを忘れてしまうと、話したかったことを全て忘れてしまう可能性があります。

丸暗記をするよりも、「〇〇の革新性に惹かれた」「5年後には〇〇として活躍したい」のように、キーワードで覚えておけば、緊張で頭が真っ白になって何も答えられなかったといったことが避けられるでしょう。

また、PREP法(結論→理由→エピソード→結論の順で話す方法)で話すよう意識するのもおすすめですよ。

③本番と同じ環境・気持ちで取り組む

模擬面接=ただの練習と思い、気が抜けた状態で受けるのはNGです。本番の空気感に慣れるためにも、同じ環境や気持ちで取り組みましょう。

面接に慣れていない人や、面接経験が浅い人は特に面接本番を意識した練習を重ねておかないと、本番で緊張しすぎたり、焦ったりしてしまうためです。

家族や気の知れた友人などと模擬面接をする場合でも、本番と同じようにある程度の緊張感を持ってくださいね。

気持ちだけではどうしても切り替えにくい……という人は「なるべく静かな部屋で2人きりで模擬面接を行なう」など、緊張感のある空間を用意して練習しましょう。

本番と似た空間を用意することで、より気を引き締めて模擬面接を受けられますよ。

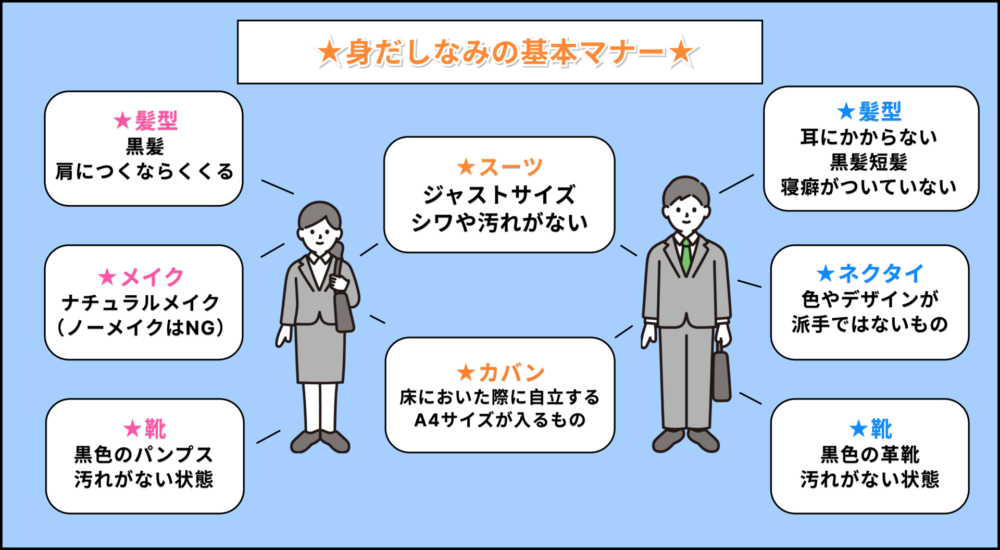

④入退室や身だしなみのマナーを確認しておく

入退室や身だしなみのマナーは、面接における第一印象を大きく左右するため、きちんと理解しておきましょう。

上記の図のように、就活の身だしなみにおいて重要なのは、清潔感を感じられること。

髪型は黒髪が基本で長すぎたり寝癖がついている状態はNGです。女性の場合は、髪が肩につく場合は必ずくくりましょう。スーツや靴が汚れていたりあまりにくたびれていると、清潔感がない印象を与えるため、事前に汚れやシワがないか確認しておいてくださいね。

入退室のマナーでは、挨拶やお辞儀が流れ作業になっていないか注意しましょう。

たとえば「よろしくお願いします」などと言いながらお辞儀をするのはNG。挨拶が終わってからお辞儀、の形を意識し「流れ作業で適当にしているのかな?」という印象を与えないように注意しましょう。

就活マナーはカリクルのマナー攻略BOOKで完璧!

「就活のマナーやルールって多すぎない…?」「全部を覚えるのは大変だし、どこかに全てまとまっていないかな…」

就活独自のマナーや身だしなみのルールなど、面接直前に細かく覚えることが多いと不安になってしまったり、面倒に感じてしまいますよね。

そんな人には、身だしなみや面接、メールのマナーといった就活のマナーをこの一冊で全て網羅した、カリクルのマナー攻略BOOKがおすすめです!

面接前の人はもちろん、就活初心者でとにかくマナーを一通り把握したい人にもピッタリです。下記のボタンから簡単な質問に答えるだけで、無料で受け取れますよ。

⑤必ずフィードバックを受ける

模擬面接が終わったら、必ずフィードバックをお願いして、改善点を次の面接に活かせるようにしましょう。

この時、複数回の模擬面接を行ない、何人かから客観的にアドバイスをもらうのがおすすめ。フィードバックされた後は、指摘された箇所をしっかりメモして改善に取り組み、次回以降の模擬面接でその部分を重点的にチェックしてもらいましょう。

家族と模擬面接をしているけど、的確なフィードバックがもらえないし、「いいんじゃない?」としか言われなくて、困っています

模擬面接の面接官役が見つからなくて、1人でやっています。改善点や弱点が自分ではわからなくて…

このように、せっかく模擬面接で対策を重ねていても、的確なフィードバックがもらえずに改善点がわからないのは、非常にもったいないですよね。

模擬面接の核となるのは、終わった後の振り返りと改善です。しかし、周囲に頼れる先輩や友人がいないことで、中途半端な面接対策をしてしまっている人は多いのです。

的確なフィードバックで面接力を底上げしたいなら、私たちカリクルエージェントのキャリアアドバイザーにお任せしませんか?

カリクルエージェントの就活サポートなら、的確なフィードバックが受けられる模擬面接はもちろん、面接前のES添削や企業分析も完全無料でお手伝いしますよ!

模擬面接を活用して本番でも実力を発揮しよう

本記事では、模擬面接の概要や流れから実施方法までを細かく紹介しました。

模擬面接を行えば、以下の3つのメリットを享受できます。

- 本番でスムーズに受け答えできるようになる

- 客観的な視点から弱点を把握できる

- 想定外の質問でも対応できるようになる

面接本番に臨む前に、模擬面接で場数をこなして雰囲気や流れ、マナーをしっかり押さえておきましょう!

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。