面接の突破は就活成功に不可欠ですが、どんなに頑張ってもなかなか通過できず悩んでいる方は多いですよね。

そこで本記事では、面接で落ちる人の特徴や受かる人の特徴、突破のコツを詳しく紹介します。

面接でなかなかうまくいかず突破できないまま悩んでいるなら、本記事をぜひチェックしてくださいね。

キャリアアドバイザー 大和

高校時代キャプテンとしてサッカーに明け暮れ、全国ベスト8。プロからの誘いを断り、新卒で株式会社シーマインドキャリアへ入社。過去経験を活かし、体育会学生の就活支援並びにメンターとして活躍中。

全て無料!面接対策お助けツール

- 1実際の面接で使われた面接質問集100選

- 400社の企業が就活生にした質問がわかり、面接で深掘りされやすい質問も把握できます。

- 2志望動機テンプレシート

- 5つの質問に答えるだけで、受かる志望動機が作成できる

- 3強み診断

- 60秒で診断!あなたの本当の強みがわかります。

面接に落ちてしまうのはなぜ?落ちる人と受かる人の違いとは

「面接でいつも落ちてしまう」「就活を頑張っているはずなのになぜ落ちてしまうのだろうか」と悩んでいる方も多いでしょう。受かる人と落ちる自分では何が違うのかわからなくて、壁にぶつかってしまいますよね。

実は、落ちてしまう人には共通点があります。第一印象、受け答え、話す内容の3つに分けられます。これから詳しく説明していきます。

面接では「企業側の採用基準」をもとに合否が出されます。落ちてしまっても人格が否定されたわけではないので安心してください。

【人柄編】面接に落ちる人の特徴8選

面接では、第一印象が非常に重要です。話す内容はもちろんですが、見た目や話し方を整えることは面接の評価を上げるために欠かせないポイントです。

- 見た目に清潔感がない

- 正しい言葉遣いができていない

- 聞く態度や姿勢が悪い

- 表情が暗い/無表情

- 目がうろついて目線が合わない

- 声が小さい/早口で聞き取れない

- 話す途中でどもったり詰まったりすることが多い

- 面接中に負の感情が出てしまう

①見た目に清潔感がない

身だしなみは第一印象を左右する重要な項目です。メラビアンの法則によると、視覚情報が55%、聴覚情報が38%、言語情報が7%、相手の印象に影響を与えるとされています。

つまり、話している内容が素晴らしくても、見た目に清潔感がないと、面接官からの印象が良くない可能性があります。

そのため、シワや汚れのないスーツを着て、清潔感のある髪型にして面接には挑むようにしてください。対面面接の場合、エチケットブラシを持っておくとササっと汚れが取れるのでおすすめですよ。

女性は、ストッキングを履くと思いますが面接会場に行くまでに伝線してしまう可能性があります。そのために、スペアのストッキングを持っていくのをおすすめします。

②正しい言葉遣いができていない

正しい言葉遣いは、社会人としての大切なマナーです。言葉遣いを間違うと、取引先の方や先輩社員に失礼なイメージを持たれてしまうからです。

面接でも失礼な言葉遣いをしてしまうと、入社してから活躍できるイメージが持たれず評価が悪くなる可能性が高いです。

そのため、大人としての自覚を持ち、正しい言葉遣いを意識しましょう。模擬面接でも敬語や言葉遣いに気をつけて、曖昧なところがあれば正しい言葉遣いを調べるようにすると自然と身につきますよ。

③聞く態度や姿勢が悪い

姿勢が悪いと印象も悪く、誠意を感じられません。面接官の話に興味がないのかと思われてしまいます。

聞く態度の悪い例は、目を合わしていなかったり頷くなどのジェスチャーがないこと、手をいじったり他のことをしていることが挙げられます。

そうではなく、面接官と目を合わしながら、話を聞いていると分かるように頷いたりリアクションをしましょう。オンラインでは特に反応が分かりにくいので、大きめにリアクションを取るように意識してください。

④表情が暗い/無表情

表情が暗かったり、無表情だと自信がないように見えます。同じことを話していても、自信がないように見えると話が嘘に聞こえて評価が悪くなる可能性が高いです。

また、仕事ではさまざまな人と関わるので明るい人を企業は求めています。暗いイメージを持たれると評価が悪くなることも。

面接では、笑顔で若手らしくハキハキと話すようにしましょう。緊張するとどうしても顔が強張ることがあると思うので、普段の面接練習から笑顔を意識して習慣化するようにしてください。

1人で面接練習をする際も、動画を撮ったりして自分の姿勢や表情を確認しましょう。

⑤目がうろついて目線が合わない

目がうろついてしまう原因は、自信がないことや話す内容が決まっていないことです。面接官は、自信がない印象や準備不足だと思ってしまいます。

面接中に目がうろついてしまう自覚がある人は、面接の回数を重ねて、場慣れすることが一番です。

そんな人は、気軽にカリクルエージェントに相談してみましょう!

カリクルエージェントは、今の就活トレンドに合わせた面接対策はもちろん、みなさんの強みを把握したうえでの自己PRアドバイスや、こまめな面接練習も行います。

⑥声が小さい/早口で聞き取れない

面接では、声の大きさや話すスピードも非常に大切です。相手が聞き取りやすい大きさやスピードにしないとせっかく準備してきた内容も面接官に伝わりません。

声が小さいと自信がない印象も与えてしまいます。

一人で面接練習する際も早口にならず、相手がいると思って聞き取りやすいスピードと声の大きさを意識しましょう。家族や友人、就活エージェントなど第三者に見てもらうのが一番です。

⑦話す途中でどもったり詰まったりすることが多い

面接中に「あ~」「えっと」「その」 などを発してしまった経験はありませんか?そういったフィラー言葉は印象が悪くなります。

予想外の質問がきたときに話につまったり、上手く話せなかったりする時に出てしまいますよね。

面接の練習を頼む相手に、さまざまな角度からの質問をしてもらい、返答を考えている際にフィラー言葉が出ないように練習しておくのがおすすめです。

⑧面接中に負の感情が出てしまう

面接中に上手く答えられなかった焦りや、質問攻めされたことへのいらだちが表情や声のトーンに出てしまうことも評価に響きます。

実際の仕事では、うまくいかないことも多くあります。そんな時に自分の感情をコントロールできない人は一人前の社会人とは言えないでしょう。

珍しい質問や、正しい答えのない質問をされることも面接では多々あるので、その一つ一つに苛立たず常に笑顔で答えられるように意識してくださいね。

たとえば営業では、どんな時もお客様に真摯な態度で対応できるかが重要なため、ストレス耐性は重要なポイントでもあります。

理不尽なことに耐える必要はありませんが、困難にぶつかったときにどう対処するか?を見られていることはあるため、不機嫌さを前面に出したり、失礼な態度を取らないよう気をつけましょう。

【受け答え編】面接に落ちる人の特徴7選

ここまで第一印象に関わる落ちる特徴を紹介しました。ここからは、話す内容に関わる落ちる人の特徴を紹介します。

①質問の意図とずれた回答をする

質問の意図とずれた回答をすると、会話のキャッチボールができていないと判断されます。

「普段会話ができているから、自分は意図に沿った回答をしているだろう」と思う人もいると思いますが、実はできていない就活生が非常に多いです。

質問の意図を推測して、適切な回答が必要です。緊張すると質問を忘れてしまうこともあると思うので、その場合は面接官にもう一度聞くようにしてください。

②話が長すぎて内容が伝わらない

話が極端に長すぎるのはNGです。ESと同じで話す際も結論ファーストで端的に話すようにすることが大切です。

質問に答えるときは、結論+具体的な説明2~3文程度を目安にしてください。面接はあくまでも会話なので一方的に話すことは避けるようにしましょう。

話す内容を考えるときは、質問に対する答えをまず考えてからその理由や具体例を考える流れで構造化すると頭が混乱しないのでおすすめです。

普段の会話のように話しながら話す内容を考えると、構造化できずダラダラと話してしまう原因になるので注意してくださいね。

③内容が矛盾している

ガクチカと志望動機で原体験からわかる人間性が全く異なっていたり、話の道筋がたっていない場合は注意が必要です。

この場合、面接官に嘘をついている、話を盛っていると思われてしまいます。

面接全体を通して自分の何を知ってほしいのか、したいこと、自分の強み、理由など一貫させることを意識してください。

面接を通して伝えたい自分のポイントは、企業の求める人物像とマッチしたものを選んでくださいね。

④話の構成が乱れてまとまりがない

話の構成は非常に重要です。起承転結を意識するようにしてください。

話しながら言うことを考えてしまうと、結局何が伝えたいのか面接官が汲み取れません。下のNG例に当てはまる方も多いのではないでしょうか?

▼NGな答え方(強みを聞かれた場合)

| 私の強みは、サッカー部レギュラーになるまでに生かされた粘り強さです。私は、高校からサッカーを始めました。経験者に囲まれていましたが、レギュラーになりたかったため毎日筋トレ・走り込みを部活の前後に行いました。また、先輩に休日に時間をいただきサッカーのアドバイスを貰い続け、2年生の夏大会からレギュラーに選ばれました。 |

この答え方では、粘り強さを伝えるというよりサッカー部のレギュラーを勝ち取った出来事を伝えたいように思われてしまいます。

こうならないために、話す前に内容を構造化して結論ファーストで話すことを心がけましょう。

⑤専門的な用語を多様している

若手の社員が面接官のこともあるため、特に一次面接では注意が必要です。人事に限らず全ての面接官が、専門的な内容を知っているとは限りません。

稀に自分の経験が業界・企業がやっていることに近ければ通じることもありますが、通じないのが基本だと思うようにしてください。

そのため、理系の方で研究内容を述べるときや、長期インターンや団体のプロジェクトなど何か特殊経験を述べるときは、専門的な用語を使わず、何か他のことに例えたり、簡単な言葉に言いかえたりして、相手に伝わるように話すようにしましょう。

面接練習で自分の話した内容が簡単に理解できるか相手に聞いてみてくださいね。

⑥話の内容が曖昧で抽象的である

話の内容が曖昧な場合、信憑性が下がりますし、解像度が上がらず自分の良さや人間性が伝わりにくいです。下のような答え方をしていないか確認してください。

▼NGな答え方(ガクチカを聞かれた場合)

| webメディアの長期インターンで月に公開するweb記事を増加させた経験です。これを達成するために2点行いました。1点目は、記事編集マニュアルを作ることです。2点目は、外部ライターとコミュニケーションを積極的に取ることです。 |

このような曖昧な答えにならないように、数値にできるものは数値化すること・自分が何をしたのかを具体化するのがおすすめです。

⑦ネガティブな答え方をする

強めの口調やイメージの悪い言葉を使うのは避けましょう。例えば、自分の弱みや困難、会社にはいったあとに辛いことがあっても頑張れるのかといった質問のときは要注意です。

▼NGな答え方(会社にはいったあとに辛いことがあっても頑張れるのか)

| 正直自信がありません。私は、やりたくないことをやれと言われた場合やる気を無くしてしまいます。自分がやりたくないことを指示された場合、頑張れないかもしれません。 |

正直に話すことは大事ですが、やる気がないと思われてもおかしくない内容です。自分の弱みがわかっているのなら、それを改善するために行なっていることを一緒に話せると印象が良いです。

【話す内容編】面接に落ちる人の特徴7選

ここで紹介するポイントは、「いい雰囲気で終われたのに、面接落ちていた」と思った時に陥っていそうな特徴です。

ここで紹介するポイントをもとに、志望動機やガクチカ、自己prなどの内容を見直しましょう。

- 本人の強みと企業が求める人材像が合っていない

- 協調性やチームワーク力が内容から感じられない

- 志望動機の根拠が浅い

- 競合他社と差別化できていない

- 具体的なエピソードや原体験がない

- 就活の軸がぶれている

- 業界や企業に関する質問に答えられない

①本人の強みと企業が求める人材像が合っていない

面接に落ちる理由はさまざまですが、企業に合っていないと思われたことが一番大きい原因として考えられます。

一度、企業の強みや求める人柄と、自分の強みややりたいことがマッチしているか確認してみましょう。

マッチしているかを確認するためには、企業研究や自己分析の深掘りが必要ですよね。

そこでカリクルでは、就活を応援して「企業分析・業界分析・企業比較」ができ、【選考も一括管理できる】エクセルシートをプレゼントしています。

特典をうまく活用して、選考管理はサクッと終わらせ、内定獲得を目指しましょう!

②協調性やチームワーク力が内容から感じられない

どんなに立派なガクチカや自己PRでも、協調性やチームで生きる力がないと評価はあまり良くありません。

個人の頑張りも素晴らしいですが、会社は組織なので、仲間と積極的にコミュニケーションをとったり、周りと協力できる人が重宝されます。

ガクチカや志望動機の内容は良いのになかなか面接が通らない人は、これらのことが伝わるような内容を含めてみるのがおすすめです。

ガクチカでは、どんな凄い結果を出したのかが重視されると勘違いしている就活生が多くいますが、チームで働くときにどのような立ち回りをする人なのかという過程を企業は見ています。

③志望動機の根拠が浅い

志望動機は面接で聞かれる質問の中でも最重要と言っても過言ではありません。志望動機では、志望理由とその根拠がポイントです。

広告に興味があったから~のようなありきたりな内容は良くありません。「その企業でないといけない理由」「その企業を選んだきっかけ」などを言えるようにしましょう。

自分の原体験と合わせて説明できると説得力が増しますよ。

④競合他社と差別化できていない

面接を受けている企業以外にも同じような業務を行なっている企業はたくさんありますよね。それらの競合他社ではなく、どうしてこの企業に行きたいのかを説明できるようにすることは非常に大切です。

この差別化ができていないと、内定を出しても他の企業に行くのではないか、実際に入社してもすぐ離職してしまうのではないかと面接官に思われてしまいます。

そのため、業界研究・企業研究を綿密に行なってください。OB訪問などで社員の方に競合との違いを聞いてみるのもおすすめですよ。

⑤具体的なエピソードや原体験がない

具体的なエピソードや原体験がないと、本当に志望しているかが分かりません。原体験がなく志望動機を述べると、ただ企業の良いところを並べるだけになってしまいます。

企業の特徴がどうして自分に合っているのか、自分が求めているのかを説明するために原体験が必要です。

例えば、学生時代に、外国人留学生向けの交流サービスを運営していた経験から、御社のグローバルソリューション部門に携わりたいといったものです。原体験が説明できると一気に志望度が伝わるようになりますよ。

⑥就活の軸がぶれている

就活の軸と志望企業がずれてしまっている場合も注意が必要です。自分は、どのような軸で就活を進めているのか面接の前に一度整理し直しましょう。

就活の軸にマッチする企業や業界はたくさんあると思いますが、それらの中からどうしてこの企業に行きたいのかを説明できるようにするのが必要です。

また、なぜその就活の軸にしたのかの理由も自分の原体験や目標と共に説明できると就活に真剣に向き合っているイメージがつきますよ。

本選考の面接になると、他に受けている企業の理由も聞かれることがあります。「自分の就活軸に沿ってこういった企業を受けている」と説明できると納得感がありますね。

⑦業界や企業に関する質問に答えられない

業界や企業に関する質問に答えられないと準備不足や志望度の低さを感じてしまいます。企業の中には、面接で業務に関する質問をしてくる場合があります。

企業や業界とのミスマッチを防ぐためにも、業界研究・企業研究を綿密に行いましょう。

カリクルでは、就活を応援して「企業分析・業界分析・企業比較」ができ、【選考も一括管理できる】エクセルシートをプレゼントしています。

特典をうまく活用して、選考管理はサクッと終わらせ、内定獲得を目指しましょう!

【その他】面接に落ちる人の特徴3選

今までで説明してきた理由以外にも、面接に落ちてしまう原因は色々とあります。ここからは、そんないわゆる「その他」の理由で面接に落ちてしまう人の特徴を3つ紹介します。

「しゃべり方や見た目に問題はないはずだけどなぜか落ちてしまう…」という方は、上記の項目に当てはまっている可能性があります。

上記の項目を改善するだけで面接の通過率がアップする場合もあるので、ぜひチェックしてください。

①企業とのマッチ度が伝わっていない

面接を通過できない人は、応募先企業とのマッチ度が伝わっていない可能性があります。

企業の求める人物像から外れている応募者や社風や企業の雰囲気と合わない人物の場合、落とされる可能性は高くなるでしょう。

これは、どれだけすごい経験をしていても、成果を出した経験があっても変わりません。企業は新卒の学生により長く働いてもらいたいと考えており、自社とマッチせず早期退職されないか、注意深く見ているのです。

例えば、積極性のある人物を求める企業に「慎重さ」をアピールしてもいまいち響かず、魅力的な人材だと思ってもらえません。

企業が求める人物像を把握してそれに合わせた強みをアピールすれば、企業とあなたのマッチ度が伝わり、面接を通過しやすくなるでしょう。

②ビジネスマナーが身についていない

ビジネスマナーに欠ける人は、面接で落とされやすいです。

ビジネスマナーは社会人として当然備えるべきものとされています。つまり、できていない時点で非常識で失礼な印象を持たれ、その後の話が響かなくなる可能性があるためです。

例えば、敬語が使えない、面接の時間に遅刻する、派手なスーツや腕時計を身につけているなどは全てビジネスマナーが守れていません。

まずは最低限のビジネスマナーを身につけておきましょう。

\ マナーをサクッと知りたい方へ /

➂面接の練習不足

面接の練習が不足している場合、本番でうまく対応できず落ちてしまうケースがあります。

面接が不慣れなために選考落ちする人は珍しくありません。面接の練習は実際にドアのノックから始めて声を出すなど、本番さながらの状況でシミュレーションするのが重要です。

時間がなかったり面接準備を軽視したりしていて練習不足だと、本番で上手くできるケースはほとんどありません。

しっかり時間を確保して、何度も反復して面接の練習を行いましょう。

面接で落ちる理由を段階ごとに解説

面接で落ちる理由を以下の段階に分けて解説します。

それぞれの段階で応募者を見ているポイントが異なるため、落ちる理由も異なります。

ぜひ紹介する理由を参考にして、面接対策に役立ててください。

①一次面接で落ちる理由

一次面接で落ちる理由は主に以下の5つです。

- ビジネスマナーができていない

- 話・説明が分かりづらい

- 言葉遣いが間違っている

- よくある質問に答えられない

- 清潔感がない

一次面接は多数の学生が受けるので、数を絞るためにも「落とす面接」を行う企業もあります。

ライバルに負けないためには話の内容はもちろんですが、ビジネスマナーや見た目など、基本部分をしっかり守るのが大切です。

②二次面接で落ちる場合

二次面接で落ちる理由は主に以下の4つです。

- 一次面接と内容が矛盾している

- 企業の求める人物像に合っていない

- 入社後の姿が想像できない

- 深掘り質問に対応できていない

二次面接の面接官は一次面接の時よりも高い役職の社員が行うことが多く、「自社との相性のよさ」を重視します。

突っ込んだ質問が多くなるため、自己分析や企業研究・業界研究を見直して対策しましょう。

➂最終面接で落ちる場合

最終面接で落ちる理由は主に以下の3つです。

- 入社意欲が感じられない

- 深掘り質問に答えられない

- 逆質問が上手くできていない

最終面接では社長や役員クラスの社員が担当します。「最終面接は入社意思の確認」と言われることも多いですが、しっかり対策しないと落ちてしまいます。

入社意欲を見せるだけでなく相手が社長や役員クラスであることを意識して、深掘り質問対策をしたり、逆質問の内容を考えましょう。

面接に落ちる=人格の否定ではない

面接に落ちると自分を否定された気持ちになりますが、決して面接に落ちるのは人格否定ではありません。

落ちたのは、単にその企業の考えや求めるものとあなたの方向性が違っただけだからです。

落ち込みすぎてしまうと表情や態度にも出てしまうため、他の面接にも悪影響を及ぼす負のスパイラルが起こってしまいます。

切り替えて次の面接に備えましょう。また、なぜ落ちてしまったのか分析をして志望動機や自己PRを見直し、次に活かすのもおすすめです。

内定者から学ぶ!面接に受かる人の特徴を解説

ここからは内定者に通じる面接に受かる人の特徴をいくつかのポイントに分けて解説します。参考にして面接練習をしましょう。

①表情や姿勢

意識するポイント

- 口角は常に下がらないように意識

- 顔はまっすぐ前を向き顎を引く

- 目線は常に面接官の方を見る

- 背筋を伸ばし堂々とした姿勢を保つ

緊張すると表情や姿勢に気をつけるのを忘れてしまいがちです。普段の面接練習からこれらのポイントを意識していると、本番で意識しなくても習慣として良い姿勢・良い表情ができますよ。

②話し方

意識するポイント

・一音一音丁寧に発音するのを意識

・結論ファーストを意識して45秒~1分で話す

・「1回聞くだけで伝わる文章」を念頭に置き説明する

・どんな質問がきても自分が答えられる範囲で素直に答える

面接はあくまでも会話であることを意識するのが大切です。相手に伝わりやすいように、話し始める前に内容の構造化を行うようにしてくださいね。

③話す内容

意識するポイント

・自分の人柄や強みが企業の求める人材像に合っていることをアピールする

・具体的な数値やデータを用いて話す

・原体験を話すときは結果だけでなく「行動の過程」を意識する

・「チームで頑張れる」ことを意識して話す

話す内容を決める際は、企業・業界研究を十分に行なってください。自分のどの強み・エピソードが一番企業が好印象を持ってくれそうか考えましょう。

面接に落ちないための改善策|面接で重要なことをおさえて練習しよう

ここまで面接に落ちる人の特徴を紹介しましたが、意識する部分が多くて不安ですよね。ですが、焦らなくても大丈夫です。

まずはこれから紹介する5つの方法で面接練習しましょう。

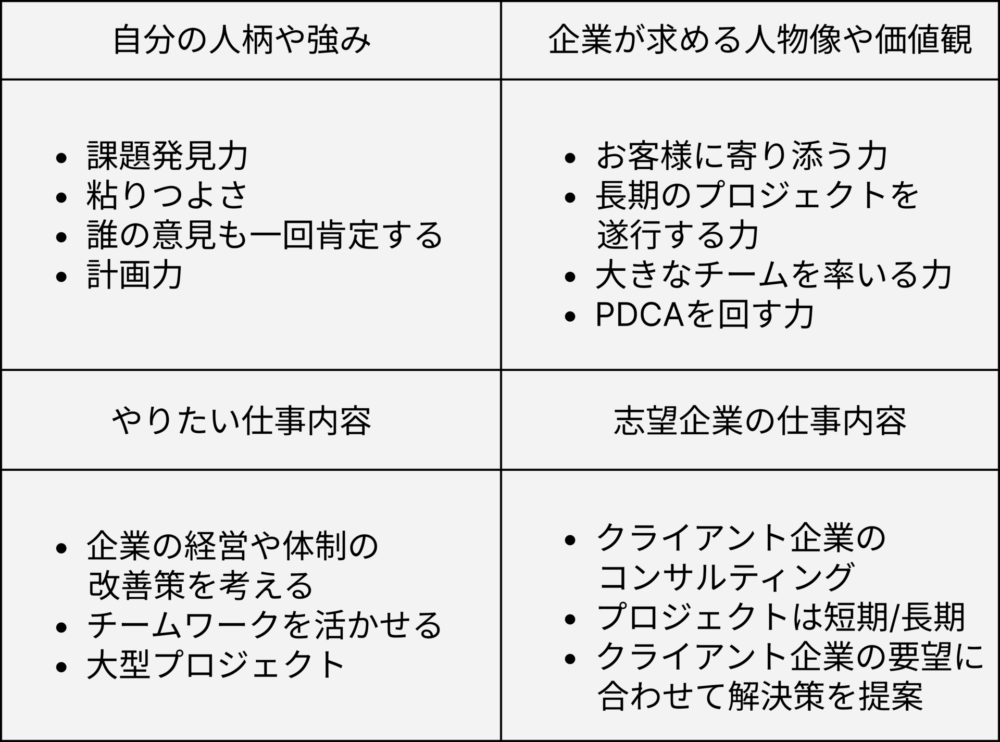

①自分の人柄や強みと企業の求める人材像の共通点を探す

上の表のように自分と企業について箇条書きで書き出してみると、企業とのマッチ度がわかります。お互いのためにも企業とのミスマッチを防ぐことは非常に大切です。

自分がもっている強みの中で、その業界や企業にあった強みを見つけ、それを軸にアピールしていきましょう。

②面接練習で細かくフィードバックをもらう

面接練習の際は、面接官役の人に話の内容だけでなく、表情や話すスピード、話し方も見てほしいと頼むのがおすすめです。

自分の癖は自分では気づきにくいですが、第三者からの客観的なフィードバックで新たな改善点が出てきます。

また、面接は想定外の質問が飛んでくることも多々ありますよね。そのため、あらかじめ深堀った質問をするように頼み、予想外の質問がきたときにどもってしまっていないか、すぐ答えられるかを面接官視点で見てもらいましょう。

そんな時は、カリクルエージェントの出番です!

年間5000人以上の志望動機をアドバイスしてきたカリクルエージェントが、電話で一緒に文章を添削。企業に合わせた志望動機・自己PRの作成を、いちからお手伝いすることも可能です。

志望動機・自己PR作成が難しいなら、最初から最後まで頼ってしまいましょう!

③あらかじめ頻出質問の答えを用意する

面接では、ガクチカや志望動機といったどの企業でも聞かれる頻出質問がありますよね。そういった頻出質問は、あらかじめ答えを用意しておくのがおすすめです。

この際、丸暗記すると棒読みになってしまうので、避けてください。また、緊張して言う言葉を忘れてしまう可能性があります。

言葉を覚えるのではなく、大体の内容を覚えてその場で文章を作るようにしましょう。どの順番で説明したら相手に伝わりやすいのか構造化してください。

④日頃から結論ファーストで話す癖をつける

就活では、結論ファーストが大切だとよく言われますよね。しかし、結論ファーストで話さなければと頭でわかっていても、実践するのはなかなか大変です。

そのため、普段から結論→具体的な説明という流れを意識して話したり考えたりする癖をつけましょう。

また、具体的な説明においても、前提知識がなくても誰にでも伝わるような説明を心がけることも大切です。いかに簡潔に誰もが分かる内容で話せるかを意識して、たくさん練習しましょう。

⑤逆質問を考えておく

面接の最後には面接官から、「何か質問はありますか?」と聞かれることがほとんどです。

逆質問は応募者の意欲やコミュニケーション能力を測る目的があるため、「特にありません」と答えるとマイナスの印象を与えてしまいます。

逆質問では、面接でしか聞けないことを聞くと好印象です。例えば、部署内の雰囲気や自分のスキルが活かせる場所はあるかなどです。

しかし企業のサイトを読めばわかることや、面接ですでに出た話題をもう一度質問すると印象が悪いので、注意してください。

面接に落ちる人は努力不足ではない!原因を把握して改善しよう

本記事では、面接に落ちる人の特徴や受かるための練習方法を紹介しました。「自分は立派なことをしていないから面接に落ちる」と思う人もいるかと思いますが、実は簡単なポイントが原因かもしれません。

本記事で紹介したポイントを普段の面接練習から意識すれば、苦手に感じていた面接も通りやすくなること間違いなしです。

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。