面接で「苦手な人」について聞かれることがあります。いきなり「苦手な人」と言われると、回答内容によっては面接官の心象が悪くなるのではと警戒する学生も多いでしょう。

しかし、答えにくい質問の裏には企業の意図が必ずあります。意図を理解できずに答えてしまうと、マイナスの印象を残すことになります。

この記事では、面接で苦手な人について質問されたときにスムーズに答えられるよう、回答例や企業が質問した意図を解説します。

全て無料!面接対策お助けツール

- 1面接質問集100選|400社の質問を分析

- LINE登録で面接前に質問を確認!

- 2ビジネスマナーBOOK|ルール確認

- 面接のマナーはこの1冊で大丈夫!

- 3企業・業界分析シート|企業研究

- 企業研究で回答を差別化!

面接で苦手な人について質問する企業の意図

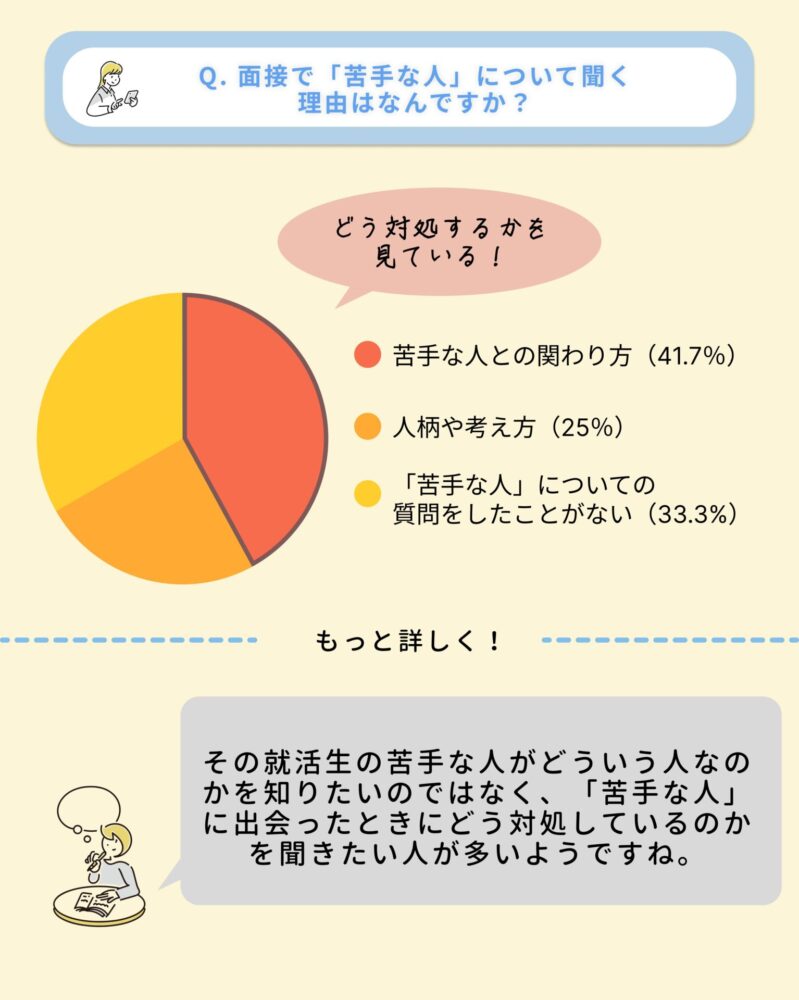

今回カリクルメディアでは、累計5000人以上の学生と就活面談をしてきたトップ就活エージェントや、最終面接の担当経験もある面接官など、就活のプロ12人にアンケートを実施。面接で「苦手な人」について尋ねる意図を質問しました!

その結果を元に、ここからは面接で「苦手な人」について聞かれたときの、面接官の意図についてを解説していきます。

アンケート結果からもわかるように、面接官は学生に対して悪意のある質問をしているわけではありません。ただネガティブな印象を受ける回答をしてしまわないよう、注意が必要です。

- 苦手な人との関わり方を知るため

- 人柄や考え方を知るため

➀苦手な人との関わり方を知るため

誰にでも苦手な人はいるものです。面接官は、学生が過去の経験で苦手だった人に対して、どのように関係を改善していったのかを知り、入社後の働き方を見極めたいと思っているのです。

会社に入れば、学生時代のように気の合う仲間だけで仕事をするわけにはいきません。仕事を通していろいろな人と出会い、共同で仕事を進める必要があります。

苦手な人に対してもある程度のコミュニケーションを取ることが求められるため、企業側も、学生が自分の苦手な人へどう対処していけるかを知りたいと思っているのです。

②人柄や考え方を知るため

どんな人を「自分とは合わないな」「あまり関わりたくないな」と感じるかが分かれば、その人の価値観や人柄を知る手がかりになります。

たとえば「どんなタイプが苦手ですか」という質問をされたとき、回答が「責任感に乏しい人」であった場合、面接官は「正義感があって、まじめな人柄」という性格を導き出すでしょう。

面接官は、これらの材料をもとに社風や職種にマッチした人材なのかを見極めます。

苦手な人についての質問は、学生の人柄や性格を見極め、企業に合う人材かどうかを判断することが目的であることを理解しておきましょう。

苦手な人について面接で聞かれた際に良い印象を与える回答方法

急に面接官に苦手な人について質問されたとしても、下準備をしておけば慌てずに済みます。ほかの面接内容と一貫性のある答えをすることで、面接官に対し人柄や考え方をより具体的にイメージさせ、好印象を残すことができるでしょう。

- 自分のアピールしたい内容と紐付ける

- 苦手な人と関わる際に何を意識しているか伝える

- 志望企業の社風と一致した内容を伝える

①自分のアピールしたい内容と紐付ける

自己アピールとの関連性を持たせることが大切です。自己PRとすり合わせて苦手な人の特徴を考えてみましょう。

たとえば「私の強みは決断力です。臨機応変に行動し、スピード感のある仕事を目指します」と自己PRをしたとします。すると面接官は、この学生にとって「優柔不断で、なかなか行動に出られない人が苦手なのかも」というイメージを持つかもしれません。

このように、自分のアピールしたい内容と苦手な人をリンクさせることで、より説得力のある内容になるでしょう。

②苦手な人と関わる際に何を意識しているか伝える

苦手な人に対して、ただ単に避けただけという回答はNGです。なぜなら、面接官は苦手な人を聞くことによって、人柄や仕事への向き合い方を深掘りしているからです。

苦手な人に対して、何となく苦手というネガティブな回答で終わらせてはいけません。どのように苦手を克服、あるいは対処したのかなどポジティブな結論で締めくくるようにして伝えましょう。

③志望企業の社風と一致した内容を伝える

面接官が苦手な人を学生に聞く理由は、より自社と相性の良い学生を選考通過させたいからです。

つまり、苦手なタイプをそのまま答える野ではなく、社風や企業理念にマッチした内容を選ぶ方が高評価につながります。

たとえば新進気鋭の若い企業であれば、若手の社員にも先頭に立って働いてもらいたいはず。そのような企業の面接では「自ら率先して新しいことに挑戦しない人が苦手です」と答えれば、面接官は自社にマッチした人材と判断するでしょう。

そのためには、企業の研究を十分行い企業にマッチした内容を伝えましょう。

苦手な人について面接で回答する際の構成

面接で苦手なタイプについて答えるとき、どのような構成にすると面接官により伝わりやすいのでしょう。

面接官の意図を正確に把握し、わかりやすく好感を持たれるためには、以下のような構成ポイントを押さえるようにします。

- 結論: どういう人が苦手か

- 理由: どうして苦手か

- エピソード: そのように考えるに至った原体験

- 対処方法: どのように向き合ってきたか

- 今後の展望: どのように向き合っていくか

①結論: どういう人が苦手か

時間が限られている面接では、最初に結論を述べることが大切です。苦手な人の解答も、まず「~な人が苦手です」と端的にあらわします。結論から始まることで、面接官はこれから話す内容をイメージしやすくなります。

②理由: どうして苦手か

まず、なぜその人を苦手だと思ってしまうのか、理由をしっかりと説明しましょう。

「何となく」や「生理的に」といったあいまいな理由では「特に理由もなしに相手を苦手に思ってしまう人なのだな」とマイナスイメージを持たれてしまいます。

なぜ苦手な人なのかわかりやすく説明できれば、自己分析がしっかりできていると好印象を持たれるでしょう。

③エピソード: そのように考えるに至った原体験

エピソードを加えて説明することは、よりリアルなイメージを面接官に伝えることができます。エピソードの部分は、オリジナリティのある回答には欠かせません。説得力のある回答にするためのポイントです。

④対処方法: どのように向き合ってきたか

面接で苦手な人を回答するときは、「こういう人が苦手なんです」で終わらないように気をつけてください。

どのように苦手な人と向き合ったのか、その結果、何が改善がされたのかなど、成功体験を交えたものにしましょう。エンディングをポジティブで終わらせることで、面接官は好印象を持ちます。

⑤今後の展望: どのように向き合っていくか

苦手な人に対してどのように向き合ってきたかを説明したあとは、今後どのように付き合っていくかという展望を示しましょう。

面接官に入社後の姿をイメージしてもらうことができます。入社後の先を見据えた回答をすることで、ポジティブな印象で締めくくることができます。

苦手な人について面接で質問された時の15の回答例

面接で苦手な人を聞かれたとき、構成を意識した具体的な回答例を合わせて15個紹介します。

「苦手な人」というネガティブな質問をどうやってポジティブに着地させるのかなど、ぜひ参考にしてみてください。

- 例文①: ネガティブな人

- 例文②: 責任感がない人

- 例文③: 人の悪口を言う人

- 例文④: 自己中心的な人

- 例文⑤: 否定的意見から述べる人

- 例文⑥: 時間にルーズな人

- 例文⑦: 感情的に発言する人

- 例文⑧: 挨拶をしない人

- 例文⑨: 報連相をしない人

- 例文⑩: 指示が曖昧な人

- 例文⑪: 性格や価値観が合わない人

- 例文⑫:勝手な行動を取る人

- 例文⑬: ビジネスマナーが欠落している人

- 例文⑭: 協調性がない人

- 例文⑮:人の時間を奪う人

例文①: ネガティブな人

| 私はネガティブな人が苦手です。ネガティブな人は、何事にも否定的な傾向があり、周囲の意見や助言も素直に受け入れられないからです。 学生時代にコンビニでバイトをしていたとき、一緒に働いていた人がネガティブな人でした。お客様からクレームがあるとすぐにふてくされて、バックヤードで同僚に「こんなこと言われて時給に見合わない」などと愚痴をこぼすのです。彼の愚痴は周囲の同僚のやる気を失くすものでした。 そのようなときには「その気持ちわかるよ。今度はクレームがないようにみんなで注意しよう」とポジティブな気持ちになるように声掛けを続けました。その結果職場の団結力も生まれたと思います。 この体験から、入社後もネガティブな人に対して積極的に声を掛け、コミュニケーションを取っていきたいと思っています。 |

例文②: 責任感がない人

| 私が苦手な人は責任感のない人です。責任感のない人と一緒に仕事をすると、ミスが起こりやすいことを経験的に知っているからです。 学生時代にアルバイトである商品の販売員をしていまいた。同じ職場に責任感のない人がいて、お客様からよくクレームがありました。たとえば、注文の商品を発注していなかったり、引継ぎ連絡をしていなかったりなどです。 そのしわ寄せがアルバイトにも及び、お客様へのクレーム対応をしなくてはなりませんでした。責任感のない人に対する対応は、自分だけでは解決できないので、誰かに相談する必要があると感じ、チーフに相談しました。その後は周りのスタッフも注意して、必ず確認するようになりクレームも激減しました。 御社に入社後にはこの経験を活かし、「ホウレンソウ」をいつも心がけ、大きなトラブルになる前に対処していきたいと考えています。 |

例文③: 人の悪口を言う人

| 私は人の悪口を言う人が苦手だと感じています。人の悪口を言う人は、人の良い面を見ようとせず、粗探しばかりしているからです。 仲間で雑談をしていると、必ずその場にいない人の悪口を言う人がいました。そのまま聞き流してしまってもよかったのですが、なぜそう思うのかと聞いてみました。すると「誰かの悪口を言うと周りも同調して、一体感が生まれる」というのです。 このネガティブな考え方を修正するように繰り返し言い続けました。その結果、徐々に悪口を言わなくなり、人の良いところにも気づくようになったのです。 社会人になって身近に悪口を言う人がいても、面倒くさいと話しを合わせるのではなく、 相手に歩み寄った対応ができるようになりたいと考えています。 |

例文④: 自己中心的な人

| 私は自己中心的な人が苦手です。自己中心的な人は、自分の言い分を押し通し、威圧的な態度を取るからです。 グループ発表のための準備をする際、意見の食い違いはよくあることですが、「どうしてそんな考えしか思いつかないの」というのです。他の意見に耳を傾けようとするのではなく、あくまでも自分の意見を正論と言い続けることに、これ以上話し合っても前に進まないと思い、他の人は次第に意見を出し合うこと自体をやめていきました。 他の人の意見を聞いてみて、それでも自分の意見が正しいと思うのであれば根拠をもって主張すればいいけれど、ただ闇雲に自分の意見ばかりを押し通すと人は離れていくと指摘すると、反省し、次からは他の意見も聞くようになりました。 本人は自分が自己中心的であることに気がつきにくいため、周りにいる人で気がついた人が、優しく 助言することが大切であると考えています。 |

例文⑤: 否定的意見から述べる人

| 私は初めに否定的意見から述べる人が苦手です。人は否定され続けると嫌気がさしてしまい、根本的な問題解決が遅れてしまうと考えているからです。 私の実体験ですが、最初に必ず否定的な意見を言う人がいました。誰もが否定的意見を言う人と知っていたので自分も気にしないようにしていましたが、さすがに否定され続けることに嫌気がさしたので、なぜそう思うのかと聞いてみました。すると「特に否定しているつもりはない」というのです。 今までの発言は否定的な意見であり、人を不快にさせていると指摘すると、その人も徐々に自分の発言に気を遣うようになり、今の発言は不快な気持ちにならなかったか確認するようになったのです。 自分では気がつかなかった部分を指摘されたことは、否定することと同義として捉えられるかもしれませんが、相手のことを思い、真摯に向き合うことでお互いが分かり合えると考えています。 |

例文⑥: 時間にルーズな人

| 私は人の時間にルーズな人が苦手です。時間が守れない人とは、一緒に仕事をできないと思うからです。 以前アルバイト先で、いつも遅刻してくる人がいました。その人がいないとできない仕事があるので、仕方がないという風潮がありましたが、他の社員の人も良くは思っていない様子でした。 このような職場環境を改善できないことに疑問を持ち続けながら働くことは、円滑に仕事を進めることができないのではないかと思います。次第にその人から人が離れていき、他の社員から別の仕事に移動するように言われました。 社会人の反面教師として見てきたこともありますが、御社に入社後には、新サービス事業を進める途中で突然のトラブル対応も多くなるかと思います。その際には、時間に追われるのではなく、余裕をもった行動ができる人材でありたいと考えています。 |

例文⑦: 感情的に発言する人

| 私は感情的な発言をする人が苦手だと感じています。感情的な発言には、怒りに任せて暴言を吐くか、感情をぶつけたまま発言することで人間関係が悪くなるからです。 もともと発言力のある人が感情をむき出したまま意見をしたことで、周りとの人間関係が悪化したのを見てきた経験があります。一度人間関係がこじれると修復がかなり難しく、しばらくギスギスした雰囲気のままでした。 しかし普段は率先してリーダーシップを取り、人として尊敬するところも多く、たまたま一時の感情的な発言に対して影響が大きかっただけなので、素直に謝れば済むことだと話しました。その結果、もともとは、良い人だと理解していたため元の雰囲気に戻りました。 人の怒りは一瞬ですが、周りとの人間関係は1回壊れてしまうとなかなか元に戻すことはできません。自分ごとだと思い、気をつけていきたいと考えています。 |

例文⑧: 挨拶をしない人

| 私は挨拶をしない、無視する人が苦手です。挨拶は人としての基本的マナーと思うからです。 私もどちらかと言えば人見知りな性格ですが、人付き合いの第一歩として、相手の目を見て自分から挨拶をするよう心がけてきました。しかし、中には挨拶を返してくれない人もいます。その結果、その場では仲良くなるチャンスを逃してしまうことがありました。 しかし、たまたま読書に集中して気がつかないことを相手から言ってくれたことで、今では友人の一人として仲良くしています。 挨拶は最初が肝心だと思います。なぜなら社会人になると会社の顔として、営業先の挨拶回りがあるのでこれからも苦手意識を取り払い、ポジティブな姿勢を維持していこうと考えています。 |

例文⑨: 報連相をしない人

| 私は報連相をせず、その場から逃げようとする人が苦手です。素直に自分の非を認めようと反省しようとしないからです。 以前勤めていたアルバイト先で、一緒のシフトで勤務していた人が会計でミスをしていたことに後から気づきましたが、店長に報告せず、そのまま退勤してしまいました。その後店長に連帯責任で怒られたため、なぜあの時に謝らなかったのか聞くと黙っていました。 人はミスをしてしまうことは山のようにあるけれども、その場から立ち去って逃げるといつか後悔するようになるので気をつけた方がいいと言うと、私に謝罪してくれました。 社会人になると余計に事を大きくしたくないと思うあまり、話しを隠そうとしたくなるのは分かりますが、きちんと報連相をして対応ができるようになりたいと考えています。 |

例文⑩: 指示が曖昧な人

| 私は指示が曖昧な人が苦手だと感じています。指示が曖昧だと、聞いている側は判断に困り、決断力がないと思われて信頼性に欠けてしまうと思うからです。 私は現在も塾講師のアルバイトをしています。ある時、質問に来た生徒にすぐに解説する時間が取れない先生がいました。私の担当の生徒ではないので、そのままにしてもよかったのですが、不服そうな表情をしていたので気になって声をかけました。すると「いつだったら見てもらえるのか言ってほしかった」というのです。 このことを聞いて、担当の先生に伝えるとすぐに対応していました。生徒も試験前で不安だったと謝っていたので、お互いがきちんと説明していればこうした思いをせずに済んだはずです。 社会人になると、期日が近づくと忙しいと話しを省略するのではなく、きちんと正確な情報共有をして業務を遂行できるようになりたいと考えています。 |

例文⑪: 性格や価値観が合わない人

| 私は人の性格や価値観を否定する人は合わないと感じています。人の性格や価値観には、良い面もあれば悪い面もあり、お互いが補い合うことこそが大切と考えるからです。 仲の良い友人同士で遊びに行ったとき「いつも同じものばっかり見てるよね」といわれると興味関心が偏っているといわれているようで良い気持ちになれませんでした。そのような時に、「別に好きだからいいじゃないか」ということを勇気を持てない自分にも嫌気がさしました。 そういう人とは付き合わなければいいのですが、社会に出れば個人の感情だけではうまくいかないと思います。そのため、今はできる限り性格や価値観が合わないと思っても、その人の良い点を見つけられるよう努力している最中です。 入社後には上司や先輩との人間関係を良好に保ち、相手のスキルや見習いたい点を多く見つけ、学んでいきたいと考えています。 |

例文⑫:勝手な行動を取る人

| 私は勝手な行動を取る人苦手です。たった1人の行動が取り返しのつかないミスにつながってしまうと思うからです。先の計画を考えず、思いつきで行動することは、どうしても考えが浅はかだと思ってしまいます。 そのため「たぶん大丈夫」と過信している人には、どんなに気まずくなるかもしれないと思っても、忠告だけはするようにしています。中には煙たがられる人もいますが、「そういう考えもあったのか」と感謝されることもあり、人にもよると思っている次第です。 自分が全て完璧ではないということを自覚し、特に最初は必ず確認をすることが大切だと思います。1つのミスも許されない職種だからこそ、「石橋を叩いて渡る」ことを徹底したいと考えています。 |

例文⑬: ビジネスマナーが欠落している人

| 私はビジネスマナーが欠落している人が苦手と感じています。特に電話などの対話力に欠ける人は周りの人に不快感を与えていることに全く意識がないのかと疑ってしまいます。 SNSで話題の人気店と聞き、早速電話で予約をしました。その際、店員があまりにもため口で対応してきたのです。ビジネスライクに話してほしい訳ではありませんが、まるでプライベートの会話のような対応をされたことに驚きが隠せませんでした。 後日、予約時の対応を修正するように別の店員に伝えました。人気店だけあって大変美味しく、店内も繫盛していたのでまた行きたいと思っています。 電話では表情が見えないからこそ、きちんとビジネスマナーを守り、相手に敬意を示しながら適切な対応を取れるようになりたいと考えています。 |

例文⑭: 協調性がない人

| 私は協調性がない人が苦手です。どんなシーンでも協調性がないと人間関係がうまくいかなくなると思うからです。 仲間同士で旅行計画を立てていた際に、自分の行きたいところばかりを優先しようとするので、「時間の都合でどれか1つに絞ってほしい」というと、口をとがらせてしまい、せっかくの楽しい旅行計画が険悪なムードになってしまいました。 私は大切な友人の1人なので、自分さえよければそれでいいという考え方のままでは、今後自分が大変になるとはっきりと伝えました。その後は友人も理解を示してくれ、徐々に周りの状況をみて行動を取れるようになっていきました。 強調性は仕事をする上でも大切なことだと思うので、社会に出ても協調性をもって仕事をこなしていきたいと考えています。 |

例文⑮:人の時間を奪う人

| 私は人の時間を平気で奪う人が苦手です。人が面倒に感じたり、迷惑に感じたりしていることに気がつかない人だと思うからです。 たとえば、何人かでディスカッションをする授業で、だんだんと話の本筋と違う方向に話が進んでしまっていることが理解できていない人がいました。時間内に意見をまとめ発表しなければならないため、一人ひとりが議題の本筋を捉えながら意見を述べるさなか、余計な時間が取られてしまいました。 限られた時間内で結論を出す場合は、自分の核となる主張を絞った話し方が大切であると私は思います。 社会人になると論理的に話すことが多くなるので、この授業で学んだことを活かし、入社後には時間配分を考え、相手に理解してもらえる話し方を意識していきたいと考えています。 |

面接で苦手な人について質問された時のNG回答3つ

就活はポテンシャル採用といわれており、面接で苦手な人というネガティブな内容を伝えるるときには言ってはいけないNG回答があります。「社風に合わない」と思われないようにNGな回答を事前に把握しておきましょう。

- 苦手な人はいないと答える

- 苦手な人の悪口を言う

- 距離を置くという趣旨の回答をする

①苦手な人はいないと答える

面接で自分をよく見せたいという気持ちから「どんな人とも仲良くできるから、苦手な人はいません」と答えるのはNGです。

面接官の目には「虚勢を張っている」「自己分析ができていない」「準備不足」と映ってしまう可能性が高くなります。

面接官が知りたいのは、苦手な人ではなく、苦手な人に対してどのように関わっていけるのかです。一見、苦手な人というネガティブ質問に思えますが、誠実に回答することが大切です。

②苦手な人の悪口を言う

苦手な人というネガティブな質問に対し、感情的になって悪口を言ってしまうのはNGです。苦手な人に対して、悪い人と決めつけてしまうのはマイナスイメージになってしまいます。

面接官は、苦手な人に対して「なぜ苦手なのか」「どのように対処するのか」など、自己分析と対応力を判断しようとしています。苦手な人への悪口は慎みましょう。

③距離を置くという趣旨の回答をする

苦手な人とは距離を置くという回答はNGです。学生という立場では、苦手な人とは関わらないというスタンスも許されるでしょう。しかし、社会人になれば、苦手な人でも協同して仕事をする必要があります。

苦手な人に対する対処法として距離を置くという回答に対して、面接官は「嫌なことから逃げるタイプ」と判断するかもしれません。

面接で苦手な人を聞かれた時は答え方に気をつけよう

面接で苦手な人を聞かれたときには、戸惑ってしまう人も多いでしょう。このようなネガティブな質問に対して、企業が意図するところを理解していないと的外れ、あるいは悪いイメージにつながる可能性があります。

苦手な人に対する回答は、自己PRや志望動機などと比べると答えにくい内容になります。面接官にマイナスイメージを持たれないように、事前に入念な対策をしておきましょう。

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。