大学生の中には卒業後、就職しない道を視野に入れている人もいるでしょう。しかしながら「就活しないのは逃げなのか」と悩む方もいますよね。

そこで、本記事では就活しない人の割合や就活しない場合の選択肢、迷った場合の対処法などを紹介します。進路に悩んでる人はぜひ参考にしてくださいね。

.jpg)

キャリアアドバイザー 鈴木

新卒で大手金融機関に入社したが、成長のスピードの遅さと、年功序列に懸念を抱き転職を決意。 転職する際、スピードの速さと裁量が持てるという2軸で転職活動をし、シーマインドキャリアに入社。 入社後、キャリアアドバイザーとして年間1000人以上の学生の就活相談をし、実績No.1を獲得。

就活しない選択肢を取るべき?就職の割合を調査

就活しない選択肢を視野に入れている方の中には、実際に就職をしない大学生の割合について気になる方も多いでしょう。

大学卒業後に就職しない大学生の割合や、就活しない場合の心構えについて説明します。就活しない選択肢を考えている人はぜひ参考にしてみてくださいね。

就職しない大学生の割合

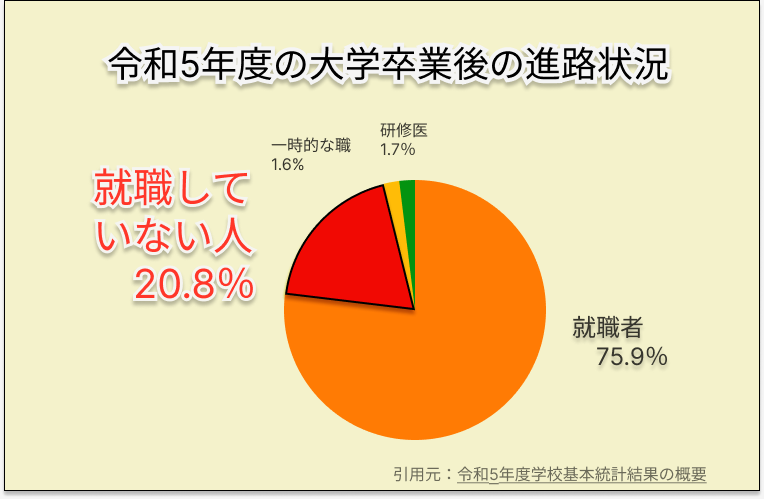

引用元:令和5年度学校基本統計結果の概要

厚生労働省の「令和5年度学校基本統計結果の概要」によると、大学生の約5分の1が卒業後、就職以外の手段を取っていることが分かります。

つまり、就職をすることだけが卒業後の正しい進路というわけでは決してありません。就職をしないという選択も立派な進路だと言えるでしょう。

就活をしないなら理由と目的をはっきりさせよう

就活をするかどうかは個人の自由であり、就職をしない選択は決して「逃げ」ではありません。

しかしながら、「そもそも働きたくない」「就活が面倒くさい」などの理由で就活をしない選択を取ってしまうと、後々の後悔に繋がったり、周囲から「就活から逃げた」と捉えられる恐れがあります。

「逃げ」として就活をしない選択肢を取るのではなく、やりたいことをはっきりとさせ、その上で就活をしないという選択肢を取ることが大切でしょう。

就活をしない人の理由4選|逃げになるNG理由も紹介

就活をしない選択が「逃げ」にならないためにも、その理由を明確にする必要があるでしょう。

ここでは、就活をしない人の理由を4つ紹介します。「逃げ」になるNG理由も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

①就活以外にやりたいことがあるから

就活をしない人の理由1つ目は、就活以外にやりたいことがあるからです。一般的に就職をするには、自己分析や企業研究など多くの時間を就職活動に費やすことになります。

しかしながら「就活しない」選択を取れば、就活以外のやりたいことに熱量を注ぐことができるでしょう。具体的には、起業・留学・進学・資格取得などが挙げられます。

明確にやりたいことがある人は、就活をしない選択を考える人も多いですよ。

②就活のシステムに不快感があるから

就活のシステムに不快感があることも就職をしない人の理由の1つです。日本の就活には独特のルールがあり、「合わないなあ……」と感じる人もいますよね。

不快感がある就活の特徴

・形式ばったスーツや髪型で参加しないといけない

・面接での受け答えが建前だらけで嫌になる

・企業が上で就活生が下という雰囲気が嫌い

就活生の中には、日本の就活の理不尽さや協調性を重視する点に違和感を覚える人も少なくありません。

このように、どうしても日本の就活スタイルに納得できないという理由で「就職しない」という選択を取る人もいるのです。

実力主義の海外での就職を視野に入れるのも良いですよ。「就職しない」以外にも様々な選択肢があることを知っておきましょう。

③会社員の形態が合わないから

就活をしない人の理由3つ目は、会社員の形態が合わないからです。就活をやっているうちに、自分には会社勤めが向いていないのでは…と感じる人もいるでしょう。

会社員の形態が合わないと感じる人の特徴

・決まった時間に働くことに抵抗がある

・自分の裁量権のみで仕事をしたい

・実力に見合った稼ぎが欲しい

そもそも会社員の形態が合わなければ、企業勤めそのものに抵抗が生まれますよね。このような理由で就活をしないと決める人もいます。

近年ではフレックスタイム制を導入する企業も増えています。選ぶ企業によっては自分に合った働き方もできるため、視野を広げて企業選びを進めましょう。

【NG理由】就活で落ち続けてしまっているから

就活で落ち続けていることを理由に就活をしない場合は、その代わりに自分が何をしたいのかを明確にしないと「逃げ」に近くなってしまいます。

就活をしないことにもデメリットはあるため、それを考慮しないで咄嗟に逃げる形で就活をやめてしまうと、後で後悔するかもしれません。

また、就活に落ち続けるのが辛い人の中には、本心では「内定が欲しい」と思っている場合もあります。就活をやめるべきか、再度じっくりと考えましょう。

就活で落ち続ける経験はもう終わり!

就活において、面接に落ち続ける経験は珍しくありません。とはいえ、そう自分に言い聞かせても切り替えられない人のほうが多いですよね。

労力をかけて準備をしているのに面接に落ち続けてしまうと、努力が無駄になったように感じる人も多いでしょう。「もう就活なんて辞めたい」とも感じてしまうはず。

そこでおすすめなのが、就活のプロに相談してみることです!

カリクルでは、完全無料で就活相談を行っています。通常は4~5回ほどの面談を、カリクルでは平均7~8回ほど行い、自己分析から面接練習までじっくりサポート。不安なことがあればLINEで相談も可能ですよ。

就活において悩んだり、辛くなった時は、誰かに相談してみましょう。これらのサポートをカリクルでは完全無料で行っているため、気になる方はぜひ申し込んでみてくださいね。

就活しない場合の選択肢6つ

就活をしない場合、他にどんな選択肢があるのか気になる人もいるでしょう。ここでは就活しない場合の選択肢を6つ紹介します。大学卒業後の進路に悩んでいる方は、ぜひ参考にしてくださいね。

①進学・留学する

就活をしない場合、大学院や専門学校に進学したり、海外へ留学をしたりする選択肢があります。大学院で専門的に学びたい、留学をして語学力を上げたいなど明確な目標がある人は、進学・留学を視野に入れると良いでしょう。

また進学・留学した後に就活をする場合は、その理由を深堀りされる可能性が高いため、明確な理由を持つことが大切ですよ。

ただし進学・留学には、十分なお金と事前準備が必要であるため、慎重に検討してくださいね。

②フリーランスになる

就活をしない場合、フリーランスになり生計を立てるという選択肢もあるでしょう。フリーランスとは、「会社・団体といった組織に所属せず、個人で契約を結び仕事を請け負う働き方」のことです。

フリーランスになるメリットとして、時間や場所に縛られずに自由に働けることが挙げられます。

ただし、フリーランスになると確定申告などの事務作業を自分自身でやる必要があります。また自分で仕事の裁量を決められる分、タスク管理やスケジュール管理が苦手な人は注意が必要でしょう。

③起業する

就活をしないと決めた人の中には、起業をする人もいるでしょう。起業とは文字通り「自分自身で新しく事業を始めること」です。

起業をするメリットとして、自分のやりたいことができる・就職するよりも高い年収が見込めるなどが挙げられます。

しかしながら、全てが自己責任になる・事業が軌道に乗るまでは収入が不安定・失敗した時のリスクが高いなど多くのデメリットもあるため、起業をするかどうか慎重に検討しましょう。

④フリーターになる

就活をしないと決めた人の中には、フリーターになる人もいます。フリーターとはアルバイトをして生計を立てる人のことです。

フリーターは、シフト制が多く比較的に自由に働ける場合が多いです。また、アルバイトとして働いているため仕事に対する責任が重くないのも特徴でしょう。

しかしながら、フリーターは、正社員と比べて各種手当やボーナスなどが支給されず収入が不安定です。またフリーターは社会的信用度も低くなりがちですので、慎重に検討しましょう。

⑤ニートになる

就活をしないと決めた人の中には、ニートになる人もいます。厚生労働省は「ニートとは、15∼34歳の非労働力のうち、家事・通学・職業訓練もしていない独身者のこと」と定義しています。

ニートになれば、人間関係の悩みなどから解放され、全ての時間を好きなことに費やすことができます。しかしながら、ニートは他人の援助を受ける以外に収入を得る手段がありません。

また将来的に就活をする際、空白期間が選考において不利に働く場合があるので、注意してくださいね。

⑥公務員になる

就活はしたくないけど就職はしたいという場合、公務員になるという選択肢があります。公務員になるには試験や面接があり、全く就職活動が無いというわけではありません。

しかしながら、民間企業への就活のように複数の企業に同時エントリーする一般的な就活とは少し違うため、おすすめですよ。

ただし、公務員試験は非常に難易度が高く、試験に向けてしっかりと対策する必要があるでしょう。

就活しない場合のメリット

就職することだけが大学卒業後の進路ではありません。むしろ就職しないことで得られるメリットがあります。ここでは就活しない場合のメリットを2つ紹介します。ぜひ参考にしてください。

①自分の裁量で時間を使える

就活しない場合、自分の裁量で時間を使えます。

なぜなら、就活すると決めたならば、自己分析・企業研究・ES記入・面接準備など多くの時間を就活準備に費やす必要があるからです。

一方で就活しない場合は、空いた時間で自分のやりたいことに集中できるでしょう。自分のやりたいことが明確な人は、就活しない選択をするのも1つの手と言えますよ。

②人間関係の悩みが軽くなる

就活しない場合、人間関係の悩みが軽くなるのもメリットです。就職をすると、業務の効率化のためにも職場での良好な人間関係を築くことが大切とされます。

しかしながら、人付き合いや集団行動が苦手な方は、職場での人間関係にストレスを感じてしまうでしょう。

就活をしなければ、職場での人間関係に悩まされることはなく、精神的な負担が軽くなると考えられますよ。

就活しない場合のデメリット

就職することだけが大学卒業後の進路ではありません。しかしながら、就活しないことで多くのリスクを背負うことにもなります。

ここでは、就活しない場合のデメリットを4つ紹介します。就活しないかどうかを迷っている人は、ぜひ判断の参考にしてくださいね。

①収入が安定しない

就活しない場合、収入が安定しないデメリットがあります。一般的に、就職をすると毎月一定の給料を得られることが保障されています。

しかし就職をしない道を選んだ場合、アルバイトやフリーランスなどで稼ぐこと自体はできますが、収入が安定してるとは言えません。

就活をしない場合、収入が不安定になるリスクがあることを覚えておきましょう。

②社会的な信用を得にくい

就活しない場合、社会的な信用を得にくいデメリットもあります。

例えば、収入が不安定であるが故にお金の貸し借りに関する契約を結ぶのが難しいことが挙げられます。

以下で社会的信用が得にくいことによって生じるデメリットを具体的に紹介します。

社会的信用が得にくいデメリット

・クレジットカードを作りにくい

・家や車のローンが組めない可能性がある

・賃貸契約の審査に落ちることがある

③人脈を築き直す必要がある

就活しない場合、人脈を築き直す必要があります。一般的に就職をすれば、会社というコミュニティに属することになりますよね。そのため必然的に人脈が広がっていくでしょう。

しかし就活をしない場合、一人行動が増え、他者と関わる機会が減ってしまいます。

そのため、就活しないと決めた人は、積極的に人脈を広げる行動を起こす必要があるでしょう。

④新卒カードが使えなくなる

就活しない場合、新卒カードが使えなくなることもデメリットの1つです。新卒カードとは、日本の就活において新卒が有利であることを示す言葉です。日本では新卒一括採用が主流のため、どうしても新卒のほうが有利になります。

就活をしない場合、将来的に就活をしても既卒扱いとなります。既卒とは学校卒業後、正社員として働いた経験がない人のことです。

在学中に就活をしない人は、新卒カードが使えなくなるというデメリットがあることも念頭に置いておきましょう。

迷っている人は「就活しない理由」を分析してみよう

就活をしない選択をして本当に良いのか悩んでいる人もいますよね。どうするべきか迷っている人は、就活しない理由を分析してみると良いでしょう。「逃げ」かどうかの判断基準も紹介しますのでぜひ参考にしてください。

就活しない理由が「逃げ」かどうかを判断

就活しない選択を迷っている人は、「就活しない理由」を分析してみると良いでしょう。以下で、就活しない理由が「逃げ」になるかどうかの判断基準を具体的に紹介します。

「逃げ」かどうかの判断基準

・就活以外の選択肢に強い興味があるか

・具体的な行動計画が考えられるかどうか

就活以外の選択肢に特に興味がなく、ただ「就活が嫌だから」と就活をやめると、やや逃げに近くなってしまい、結果的に後悔するかもしれません。

また、現段階で具体的な計画が立てられない、計画を立てても行動に移すほどの意欲がない場合は、やや逃げに走っている恐れがあるため注意が必要ですよ。

上記の基準をどちらもクリアしている人は、ぜひ具体的な計画を立ててみてください。就活をしないこと自体は立派な選択肢なので、引け目を感じる必要はありませんよ。

やっぱり就活に戻りたい人へ|就活のプロに頼ってみよう

ここまで、就活しない理由を分析してみて「やっぱり自分は就活する方が良いかも」と感じた人もいるのではないでしょうか。

しかしながら、また失敗するのではないかと不安に思う人もいますよね。面接落ちへの恐怖はなかなか克服しにくいですし、また頑張ってダメだったらと思うと、企業選びも億劫になりがちです。

そこでおすすめなのが、自分だけで悩まずに就活のプロに頼ることです!

カリクルでは、完全無料で就活相談を行っています。平均7~8回の面談を通して「ES添削・企業紹介・面接練習」までトータルサポート。一度だけでなく、面談練習を重ねて行うことで、より自己理解が深まる就活生も多いですよ。

まだ予約枠があるので、就活のことで悩んでいる人はぜひ利用してみてくださいね。

就活しない選択は慎重に!理由を分析して決めよう

今回は、就活しない人の割合や就活しない場合の対処法などを紹介しました。

就活をするかどうかは個人の自由であり、就職をしない選択は決して「逃げ」ではありません。しかし、就活しない選択は慎重にする必要があります。

まずは理由を分析してから就活しないかどうか決めてくださいね。

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。