公務員を目指す学生の皆さんは、公務員試験の勉強はどのくらいすればいいのか、疑問に思う方も多いですよね。結論、公務員試験の勉強時間は、約1000時間が目安とされています。

しかし、1000時間内をどんな内訳で何を勉強すればいいのか、具体的にイメージできない人もいるでしょう。

そこで本記事では、試験の種類別の勉強時間の目安、それぞれの試験内容や対策ポイントについて解説します。

おすすめの勉強法も紹介するので、効率よく準備を進めたい方はぜひ参考にしてみてください。

就活全般をサポート!便利なツール集

- 1AIでES自動作成|ES作成を丸投げ

- LINE登録でESを自動作成してくれる

- 2志望動機テンプレシート|時間短縮

- 早く質の高い志望動機が作れる!

- 3自己PR自動作成|お手軽完成

- 基本構成を押さえてすぐに作成!

【地方・国家】公務員試験の勉強時間の目安

公務員試験の勉強時間にかかる目安時間は約1000時間ですが、細かい勉強時間は、試験の種類によって異なります。まずは、試験ごとの勉強時間の目安を紹介します。

- 【地方公務員】800-1000時間が目安

- 【国家公務員・一般職】1000時間

- 【国家公務員・総合職】1500時間

①【地方公務員】800-1000時間が目安

地方公務員の上級試験を受ける場合、勉強時間は800時間から1000時間が目安となります。

期間で考えると、半年から一年くらいの準備が必要になると考えておきましょう。

ほかの公務員試験と比べると難易度は低めですが、直前から対策を始めても試験通過は難しいため、前もって計画を立て、コツコツと勉強を進めていかなければいけません。

また、論文問題に対してもしっかりと準備しなければいけないのも特徴です。

②【国家公務員・一般職】1000時間

国家公務員試験のうち、一般職で受験する場合は、1000時間ほどの勉強が必要になります。

期間で換算すると、1日3時間以上のペースでおおよそ1年以上勉強しなければいけません。

文章理解力や数的処理力が必要な問題が多く出題されるため、苦手分野を克服して正確に素早く解けるよう準備することが大切です。

総合職向けの試験と比べれば難易度は下がりますが、それでも長期間の準備が必要になります。

③【国家公務員・総合職】1500時間

国家公務員試験のうち、総合職を目指す場合は、1500時間以上の勉強が必要になります。

1日4時間から5時間勉強する生活を1年以上続けることになるため、忍耐力や長期に渡る集中力、継続力が必要になるでしょう。

専門的な知識が問われる択一問題と記述問題が出題されるので、試験対策本で知識を身につけた後に記述問題を解く勉強を進めるのがコツになります。

TOEICやTOEFLの点数によっては加点対象になるので、並行して試験勉強を進めるのもおすすめですよ。

【地方・国家】公務員試験の内容・ポイントを紹介

ここからは、試験別の種目や攻略のコツを説明します。受ける予定の種目の部分を参考にしてみて下さいね。

- 国家公務員・総合職

- 国家公務員・一般職

- 地方公務員・上級

①国家公務員・総合職

総合職試験の種目は、大卒区分の場合、以下の表の通りです。

| 試験段階 | 種目 | 問題数と解答時間 | 配点 | 内容 |

| 第一次試験 | 多肢選択式基礎能力試験 | 30題(2時間20分) | 2/15 | 文章理解・判断・数的推理・自然や人文、社会に関係する時事問題 |

| 第一次試験 | 多肢選択式専門試験 | 40題(3時間半) | 3/15 | 政治国際・人文・法律・人間科学・デジタル・数理・物理・農業科学・自然環境などから科目を選ぶ |

| 第二次試験 | 記述式専門試験 | 2題(3時間) | 5/15 | 多肢選択式専門試験の科目と同じだが、経済のみ必須問題あり |

| 第二次試験 | 政策論文試験 | 1題(2時間) | 2/15 | 政策の企画力・立案力・判断力・思考力を問う筆記問題 |

| 第二次試験 | 人物試験 | – | 3/15 | 対人能力や人柄をはかる個別面接 |

TOEFL・TOEIC・IELTS・実用英語技能検定といった英語試験のスコアによってさらに15点か25点が加算されます。

第一次と第二次で専門試験の科目が重複するように選択すれば、知識を押さえつつ記述に対しても対策を進めやすいです。

②国家公務員・一般職

大卒区分の一般職は、以下の種目で出題されます。

| 試験段階 | 種目 | 問題数と解答時間 | 配点 | 内容 |

| 第一次試験 | 多肢選択式基礎能力試験 | 40題(2時間20分) | 2/9 | 文章理解・数的推理・判断・資料解釈・自然・社会・人文から出題 |

| 第一次試験 | 多肢選択式専門試験 | 建築区分は33題(2時間) それ以外は40題(3時間) | 建築区分は2.5/9 それ以外は4/9 | 行政は80題から40題を選択 行政と建築以外は40題から50題の中から選択 |

| 第一次試験 | 一般論文試験 | 1題(1時間) | 行政区分は1/9 それ以外は実施なし | 文章表現力や理解力を問う短い論文形式の筆記問題 |

| 第一次試験 | 記述式専門試験 | 建築区分は1題(2時間) 行政と建築以外は1題(1時間) | 建築区分は2.5/9 建築以外は1/9 行政は実施なし | いずれも必須問題1題あり 建築区分では設計製図問題が出題 |

| 第二次試験 | 人物試験 | – | 2/9 | 対人能力と人柄を見る個別面接 |

一般職試験は出題範囲が広いため、配点率を把握して勉強時間の配分を考えることが大切です。

また、過去問を解くことで自身が受験する科目の出題傾向や必要な知識をチェックできます。

③地方公務員・上級

地方公務員の上級試験は以下のように、受験する地域によって回答形式が異なります。

- 全国型:教養試験は50問、専門試験は40問で、ともに全問回答必須

- 関東型:教養試験・専門試験ともに50問中40問選択回答

- 中部北陸型:教養試験が必須回答、専門試験は選択回答

自治体によって異なるため、自分の受ける地域をしっかりと確認しておきましょう。例として千葉県の場合は、以下のようになっています。

| 試験形式 | 問題数と解答時間 | 内容 |

| 択一式教養試験 | 40問回答(2時間) | 50問中25問は必須解答で残り25問から15問を選択 |

| 択一式専門試験 | 40問回答(2時間) | ・一般行政A:50問の中から40問を選択 ・農業:50問中25問は必須解答で残り25問から15問を選択 ・それ以外:出題数が40問 |

| 論文試験 | 1問(1時間半) | 児童指導員以外の各職種に対して実施される記述式問題 |

| 記述式アピールシート | 2時間で作成 | ・一般行政Bが対象 ・指定様式に記入する |

全国型では教養科目のうち、数的処理や英文が多く出題されるため、焦点を当てて対策しておくと得点しやすくなります。

関東型では数的処理の出題数は少なくなり、人文科学と社会科学の出題数が多くなるのが特徴です。

受験する自治体の型を確認して、出題数が多い科目から対策を進めましょう。

公務員試験におすすめな勉強法3つ

続いて、3つの勉強法を説明します。長い期間取り組む公務員試験の勉強は、計画立てをすることが最も大事になります。細かく見ていきましょう。

- 空いた時間を上手に活用する

- 勉強のスケジュールをできるだけ細かく立てる

- 過去問を使用して勉強する

①空いた時間を上手に活用する

勉強する時間を少しでも増やすためには、空いた時間を上手に活用することが大切です。

持ち運びやすいコンパクトサイズの参考書や、カラーシートで単語を覚えられる作りの書籍を取り入れれば、行き帰りのバスや電車の中でも知識を増やしやすくなります。

まとまった時間を勉強にあてられない場合も、隙間時間を見つけて短時間集中して取り組むことで、勉強の質を高められるのがポイントです。

②勉強のスケジュールをできるだけ細かく立てる

勉強のスケジュールはできるだけ詳細に立てることも重要です。

全体の勉強内容を把握できていても、期間ごとに何を勉強するかが明確になっていなければ、いつまでに何をすればよいのかがわからなくなってしまいます。

自身の得意分野や苦手分野も加味して、どれぐらいの時間を割く必要があるか考え、実現可能なスケジュールを組みましょう。

日程だけでなく時間もあらかじめ決めておけば、具体的な計画を立てられます。

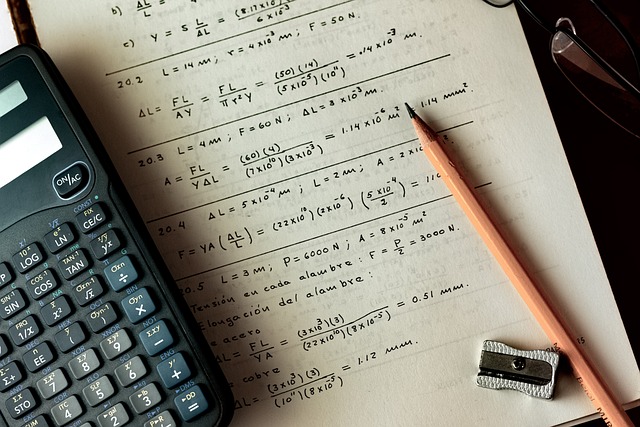

③過去問を使用して勉強する

テキストと並行して過去問を使いながら対策することも大切です。

テキストで勉強すれば知識は身に付きやすいですが、実践的な対策は過去問を見ながら行った方が効率が良くなります。

テキストと過去問を交互に確認することで、出題傾向を把握しやすくなるのもメリットです。

ただ解き方を確認するのではなく、実際に出題された問題を繰り返し解いて、試験当日も慌てずに対応できるよう準備しましょう。

公務員試験の勉強時間は800-1500時間が目安!

本記事では、公務員試験の勉強方法について解説しました。公務員試験の勉強時間は、800時間から1500時間以上かかると見積もっておきましょう。

おおよそ1年から2年の準備期間を設けて、毎日コツコツと知識を身につけ、過去問を解いていくことが大切です。

試験内容ごとの対策の違いもチェックして、自身に適した勉強法で合格率を高めていってくださいね。

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。