採用試験対策と言われると、エントリーシートや面接の対策をイメージする方が多いでしょう。

しかし「能力検査」に関しても、多くの企業が実施していることから対策が必要です。

そのため本記事では、能力検査の種類や対策方法について詳しく解説します。

能力検査の対策についてお困りの方は、ぜひともチェックしてくださいね。

就職試験で利用される能力検査とは

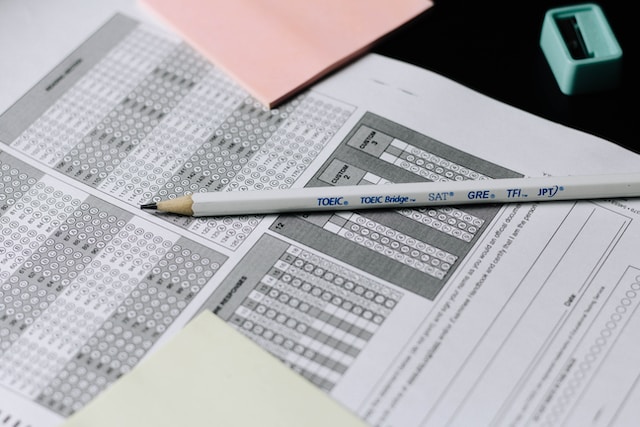

就職試験における「能力検査(能力適性検査)」とは、学生の基本的な能力や個性を確認するための試験のことです。

能力検査の受験場所は、ケースによって異なります。「テストセンター」と呼ばれる試験会場で受けることもあれば、自宅や企業などで受けることもあります。

結果がはっきりと数値になって評価されることから、対策不足のままで臨むのは危険と言えるでしょう。

能力検査を攻略するためには、概要を把握したうえで、経験を積んで慣れていくことが大切です。

能力適性検査の内容

能力適性検査の内容は、大きく分けて以下の2種類です。

- 能力検査

- 適性検査

さらに能力検査は、「言語」と「非言語」の2種類に分けられます。

ここでは能力適性検査の内容について種類別に解説するので、一緒にチェックしてくださいね。

能力検査

能力検査とは、学生の基本的な能力を測る検査のことです。学生の思考力や学力があるのか、さまざまな問題を課すことで測定します。

基礎的な問題が中心ではありますが、スムーズに回答していくには事前の準備が不可欠です。

能力検査の実施方法には、以下の2種類があります。

- 客観式:選択肢から選んで答える方式

- 記述式:自由に文章で回答する方式

能力検査の点数を足切りに利用する企業もあることから、軽視せずにしっかりと対策を行うべきでしょう。

言語

言語分野は、言葉の意味や話の趣旨を的確に捉えられているかを測る分野です。具体的には、以下の3つの能力が問われます。

- 語彙(ごい)力

- 文法力

- 読解力

語彙力は、状況に合わせて最適な言葉・表現を選択する力です。対策としては、できるだけ多くの文章に触れて、知らない言葉を逐次チェックするのがおすすめ。

文法問題では、助詞(は・の・で等)や助動詞(れる・そうだ等)の使い方の理解が必要です。そして読解力とは、文章を論理的に理解する能力を指します。

非言語

非言語分野は、数学的な処理能力や論理的思考能力を問う分野です。ただし数学力というよりは、より根本にある思考力を試す問題が多いと言えるでしょう。

最初は分からないと感じたとしても、よく考えることで回答にたどり着けることも少なくありません。

特に出題頻度が高い項目は、重点的に学習し、本番で時間をかけずに回答できるようにすることが大切です。

また思考力が問われると言っても、四則演算や計算式の理解・勉強は必要ですので、軽視しないようにしましょう。

適性検査

適性検査(性格検査)とは、個人の価値観や資質、ストレス耐性などの内面的な特徴や行動特性を測る検査です。

性格の良し悪しを決めるためではなく、個人の特徴を客観的に把握してどんな仕事や組織に向いているのか判断することを目的としています。

1つの質問に対して選択肢が設けられているスタイルが多く、自分の考えに従って選択することが重要です。

嘘をついて回答すると、自分の適性が誤って企業側に伝わることになり、入社後に苦労をする可能性がありますよ。

能力適性検査の種類を4種紹介

一口に能力適性検査と言っても、実際にはさまざまな試験の種類があります。

多種多様な種類の中でも以下の4種類に関しては採用している企業が多いため、概要を理解しておくと良いでしょう。

- SPI

- 玉手箱

- GAB

- CUBIC

SPI

SPIは、リクルート社が運営している能力適性検査です。業種・規模を問わず最も多くの企業が採用しており、適性検査というとSPIを指すことも少なくありません。

能力検査と性格検査の2つに分けられており、能力検査は言語・非言語の2つから構成されている基本的なタイプです。

ただしSPIの中にもさまざまな種類があり、難易度や出題傾向が異なるため注意すべきでしょう。

受験場所もテストセンターや自宅など幅広く、企業に合わせた対策が必要です。

玉手箱

玉手箱は、日本エス・エイチ・エル社が運営している能力適性検査です。SPIと同様にメジャーな能力適性検査ですが、能力検査の出題範囲がSPIとは大きく異なります。

特に言語分野では論理的読解や趣旨把握、非言語分野では四則演算や図表の読み取りなどが頻出分野です。

具体的には、知的能力とパーソナリティを測る「玉手箱Ⅲ」とパーソナリティのみを測る「玉手箱ⅠVer.2」の2種類があります。

そして能力検査では言語・非言語の分野に加えて英語の問題も出題されるため、対策が必要です。

GAB

GABは、玉手箱と同様に日本エス・エイチ・エル社が運営している能力適性検査です。

主に新卒総合職の採用を目的としている検査であり、知的能力とパーソナリティの他にチームワークやバイタリティなどの9つの特性を予測できます。

SPIと比較するとやや長文読解や図表の読み取りに重点が置かれており、試験時間との兼ね合いからも最も難しいと言われることも多い試験です。

良い成績を収めるためには、事前の対策が不可欠でしょう。

CUBIC

CUBICは、近年採用する企業が増えてきている能力適性検査の1つ。他の検査と同様に能力とパーソナリティの2つを測りますが、範囲や出題形式には違いがあります。

能力検査の範囲は比較的広い一方で、難易度は中高生レベルでそれほど高い訳ではありません。

基本的な対策を早期から行うことで、高得点を目指すことも不可能ではないでしょう。

また、性格検査には「信頼係数」と呼ばれる指標があり、嘘をついて回答していると見抜かれてしまう可能性が高いと言えます。

企業が能力検査を行う目的

能力検査の対策を行う際にはまず、企業が導入している目的を理解しておくことをおすすめします。企業が能力検査を行うのは、主に以下の目的からです。

- 一般的な能力を測るため

- 企業との適性を見るため

ここでは、上記の各目的について詳しく解説します。

①一般的な能力を測るため

企業が能力検査を行う目的としてまず挙げられるのが、応募者の一般的な能力の確認です。能力検査により応募者の知的能力を定量的に評価できます。

能力を数値によって可視化できることから、面接やエントリーシートとは異なり応募者同士の客観的な比較が容易です。

そのため、選考の初期段階で能力検査を実施し、足切りとして利用する企業も多くあります。

面接やエントリーシートと組み合わせて実施することで、応募者の資質や能力をより深く探れるのです。

②企業との適性を見るため

自社との適性を見ることも、能力検査を実施する大切な目的の1つです。

能力検査によって、応募者の知的能力やパーソナリティを把握し、自社の業務や雰囲気にマッチしているのかを判断できます。

社風や業務にマッチしている人材なら入社後に活躍しやすいと判断できることから、相性の確認は重要です。

また、自社とマッチしていない人材を採用した場合、早期退職につながる恐れがあります。採用コストを最適化するためにも、適性の確認は必須でしょう。

能力検査の対策方法

能力検査で十分な得点を獲得するには、しっかりとした対策が重要です。

そのためここでは、能力検査の対策方法を以下の3つに整理して紹介します。

- 問題集を見て勉強する

- 苦手部分を見つけ学習を深める

- 模擬テストを受ける

①問題集を見て勉強する

対策方法としてまずおすすめするのが、問題集を使った勉強方法です。問題集を活用し問題の形式や傾向を把握すれば、効率的に勉強を進められます。

SPIや玉手箱など、テストの種類ごとに問題集が販売されています。そのため、第一志望の会社のテストの種類を見て問題集を買うと良いでしょう。

また、問題集は何冊も手を付けようとするのではなく、1冊に集中して繰り返し取り組むことをおすすめします。

1冊の問題集を完ぺきに解けるようになれば、かなりの対応力がつくはずです。

②苦手部分を見つけ学習を深める

能力検査の対応力を上げるためには、苦手部分を見つけて学習を深めることが大切です。

正当した問題は解き方が分かっていると判断できることから、分からない・苦手な問題だけに絞って何度も練習を繰り返した方が効率的だと言えます。

解き方を覚えるまで何度も繰り返し解くことで、苦手の克服につながるでしょう。

ただし、回答の際には「答えが合っているか」ではなく「解き方が合っているか」にこだわることが重要です。

答えが合っていても回答方法が分からず運よく正当しただけの問題は、飛ばさずに再度取り組むようにしてください。

③模擬テストを受ける

能力検査対策としては、模擬テストの受験もおすすめします。本番に近い形式でテストを受けられるため、雰囲気に慣れることができるでしょう。

実際に試験を受けると、想像以上に緊張してしまうことはよくあります。本番さながらの状態で時間を意識しながら回答する練習には、模擬試験が最適です。

マイナビやその他の企業が行っている模擬テストを受けることで、自分がどれくらいできてるのかを確認しましょう。

模擬テストを受けた後は、どこができなかったのかを振り返って今後に生かすようにしましょう。

能力検査は経験を積んで慣れていこう

能力検査とは、応募者の知的能力やパーソナリティを把握するために実施する試験のことです。

企業は応募者の能力を把握したり自社との相性を確認したりするために、能力検査を実施します。

問題集を繰り返し解き、模擬試験も受けて対策を万全にしておきましょう。

このメディアの監修者

若林

青山学院大卒。 勉強が苦手過ぎた経験をもとに、学生時代に受験生への応援ブログを1年間毎日更新し、月間8000pvを記録。 新卒にて、C-mindグループの株式会社LEADに営業として入社し、初年度、年間個人売上900万以上達成。 2023年3月にメディア事業責任者に就任し、メンバーを集めつつ、半年でメディア記事を1000本公開し、現在は2000本以上の記事の監修をし、就活に役立つ情報を発信中。